前々回と前回述べたことから、本年5月31日の国立歴史民俗博物館の報告に従って、箸墓古墳の築造年代は西暦240~260年ごろであり、だから卑弥呼の墓である可能性が高く、もとより邪馬台国は畿内に存在した、と簡単に言うわけにはいかないことがおわかり願えると思います。

それでは、邪馬台国はどこにあったと考えるべきなのでしょうか?

①この問題については、前回ご紹介した在野の古代史研究者・宝賀寿男氏が、『「神武東征服」の原像』(青垣出版、2006.11)で示す見解が大変参考になると思われます。

イ)本書において、宝賀氏は次のように結論的に述べています。

「筑後国の山本郡山本を根拠とした部族国家は、筑後川中流域の扇状地を統合して邪馬台国(=山本国)と号し、鉄器制作の技術とその地域の豊かな生産力を背景に北九州の筑前・筑後・肥前一帯の盟主となったものか。

後年、邪馬台国王家の一支分家から出た神武が、畿内の大和盆地に遷って新しい国家を建てたとき、その地に故国・原郷たる筑後川中流域の地名を配置し、本国の宮都と同様な地理的条件の地を盆地内に見つけて同様に「山本」と名づけ、国名も先達者饒速日命の命名を踏襲してヤマトとしたものであろう」(P.296)。

〔饒速日命(にぎはやひのみこと)については、本書P.122を参照〕

ロ)もう少し補足しながら説明しましょう。

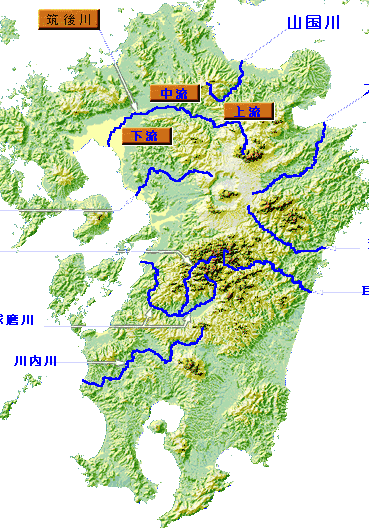

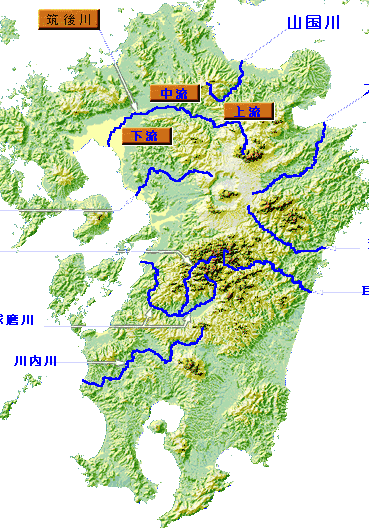

まず、邪馬台国は、筑後川中流域の「筑後国の山本郡山本」(現久留米市山本町)あたりに存在しました。近隣の御井郡(両郡ともに久留米市域)も一帯として考えてよいと思われます。

そして、邪馬台国本国は、その地にそのまま存続して、「3世紀前半の女王卑弥呼の時代に最盛期を現出させたが、…王位継承争いや狗奴国との抗争の中で次第に衰えていった」(P.328)ようです〔従って、大和盆地にある箸墓が卑弥呼の墓であるはずがないのです!〕。

(この地図は「邪馬台国大研究 本編 21」に掲載されているものを借用しました)

他方、支分国の伊都国(筑前沿岸部)にあった神武が、「東方の新天地に活路を求め」(P.328)て東に向かって軍を進め、大和盆地に入り、「最大の難敵であった長髄彦」を滅ぼし、「大和平定を終えたのち、神武は橿原の地で初代大王(天皇)として即位することとな」(P.121)りました〔2世紀後半〕。

(上図は、『国史画帳・大和桜』〔1935〕に掲載されている「神武天皇東征之図」。宝賀氏の著書においても、この図の金鵄について検討しています〔P.123〕)

その際に、「本国にあたる邪馬台国の王都の地理的条件に似た土地を大和盆地内で探しもとめて自己の宮都として定め、その周辺地域に原郷と同様な地名を配置したもの」(P.291)と考えられるわけです。

以上は、よくいわれる「邪馬台国東遷説」(邪馬台国自体が大和へ遷ったとみる説)ではありません。単に、邪馬台国の「王家の嫡流本宗的な存在ではなく、支庶家系統のそのまた庶子くらい」(P.281)の者が、その地に明るい前途を見いだせずに新天地を求めて東に向かったと考えるべきでしょう。それにまた、古事記・日本書紀では、神武の率いた軍隊はかなり貧弱なものとして書かれているのです(「神武はせいぜい一部隊の長という描写」〔P.280〕)。

②こうした頗る魅力的な宝賀氏の見解を受け入れるには、やはり本書全体をよく読んでもらうしかありません。

その際に一番問題となるのが、神武天皇のことでしょう。ここまで読まれた方は、神武天皇は神話上の人物であって歴史上の人物ではないのではないか、これは戦後の古代史学の当然の前提ではないのか、とあるいはおっしゃるかもしれません。

ですが、宝賀氏は、そうした見解は、単に津田左右吉博士の学説をヨク検討もせずに右へ倣えしているだけのことであり、そもそも「津田博士の批判は疑問が大き」く、「記紀の記事についての自己の受け取り方や理解をもとに、神武天皇の存在を部分的に否定しただけである。ましてや、神武天皇の実在性の全否定に及ぶものでもない」(P.23)と述べます。

つまり、宝賀氏によれば、津田博士は、自ら描く神武天皇像を自分で否定しただけのことなのです。自らの把握が間違っていれば、いくらそれを否定しようにも、神武自体の存在否定にはなりようがありません。津田博士の批判的精神は立派だとしても、だからといってその導かれた結論が正しいということには直ちに繋がらず、別個に検討を要する問題だということでしょう。

結局のところ、戦後の史学界の歪み―一方で、古事記・日本書紀等の我が国の「史書の意味する内容(原型)をできるだけ的確に理解しようとする地道な努力」を殆どせずに、それらは「大和朝廷の当時の支配者・皇統の権力を裏付けるための歪曲、粉飾された歴史」だと頭から決めつけ、他方で、中国の史書である『魏志倭人伝』に「膨大な努力や検討」が傾注された―が、神武否定説をもたらしたといえるでしょう(P.24)。

今やもう一度原点に戻って、日本の古代史(その上古分野)を検討すべきものと思われます。その際には、本書は何度も読み返すべきコーナースートーンの一つだと言えるでしょう。

確定的な証拠が出てこなければ、どのような議論も蓋然性の大きさを検討するくらいですが、その場合にも、頭を柔軟にして学問的権威やマスコミ報道に拠らず、合理的に考えていくことが新しい知見につながるかもしれません。歴史を学ぶ(楽しむ)意味の一つも、その辺にあるのではないかと思われます。

それでは、邪馬台国はどこにあったと考えるべきなのでしょうか?

①この問題については、前回ご紹介した在野の古代史研究者・宝賀寿男氏が、『「神武東征服」の原像』(青垣出版、2006.11)で示す見解が大変参考になると思われます。

イ)本書において、宝賀氏は次のように結論的に述べています。

「筑後国の山本郡山本を根拠とした部族国家は、筑後川中流域の扇状地を統合して邪馬台国(=山本国)と号し、鉄器制作の技術とその地域の豊かな生産力を背景に北九州の筑前・筑後・肥前一帯の盟主となったものか。

後年、邪馬台国王家の一支分家から出た神武が、畿内の大和盆地に遷って新しい国家を建てたとき、その地に故国・原郷たる筑後川中流域の地名を配置し、本国の宮都と同様な地理的条件の地を盆地内に見つけて同様に「山本」と名づけ、国名も先達者饒速日命の命名を踏襲してヤマトとしたものであろう」(P.296)。

〔饒速日命(にぎはやひのみこと)については、本書P.122を参照〕

ロ)もう少し補足しながら説明しましょう。

まず、邪馬台国は、筑後川中流域の「筑後国の山本郡山本」(現久留米市山本町)あたりに存在しました。近隣の御井郡(両郡ともに久留米市域)も一帯として考えてよいと思われます。

そして、邪馬台国本国は、その地にそのまま存続して、「3世紀前半の女王卑弥呼の時代に最盛期を現出させたが、…王位継承争いや狗奴国との抗争の中で次第に衰えていった」(P.328)ようです〔従って、大和盆地にある箸墓が卑弥呼の墓であるはずがないのです!〕。

(この地図は「邪馬台国大研究 本編 21」に掲載されているものを借用しました)

他方、支分国の伊都国(筑前沿岸部)にあった神武が、「東方の新天地に活路を求め」(P.328)て東に向かって軍を進め、大和盆地に入り、「最大の難敵であった長髄彦」を滅ぼし、「大和平定を終えたのち、神武は橿原の地で初代大王(天皇)として即位することとな」(P.121)りました〔2世紀後半〕。

(上図は、『国史画帳・大和桜』〔1935〕に掲載されている「神武天皇東征之図」。宝賀氏の著書においても、この図の金鵄について検討しています〔P.123〕)

その際に、「本国にあたる邪馬台国の王都の地理的条件に似た土地を大和盆地内で探しもとめて自己の宮都として定め、その周辺地域に原郷と同様な地名を配置したもの」(P.291)と考えられるわけです。

以上は、よくいわれる「邪馬台国東遷説」(邪馬台国自体が大和へ遷ったとみる説)ではありません。単に、邪馬台国の「王家の嫡流本宗的な存在ではなく、支庶家系統のそのまた庶子くらい」(P.281)の者が、その地に明るい前途を見いだせずに新天地を求めて東に向かったと考えるべきでしょう。それにまた、古事記・日本書紀では、神武の率いた軍隊はかなり貧弱なものとして書かれているのです(「神武はせいぜい一部隊の長という描写」〔P.280〕)。

②こうした頗る魅力的な宝賀氏の見解を受け入れるには、やはり本書全体をよく読んでもらうしかありません。

その際に一番問題となるのが、神武天皇のことでしょう。ここまで読まれた方は、神武天皇は神話上の人物であって歴史上の人物ではないのではないか、これは戦後の古代史学の当然の前提ではないのか、とあるいはおっしゃるかもしれません。

ですが、宝賀氏は、そうした見解は、単に津田左右吉博士の学説をヨク検討もせずに右へ倣えしているだけのことであり、そもそも「津田博士の批判は疑問が大き」く、「記紀の記事についての自己の受け取り方や理解をもとに、神武天皇の存在を部分的に否定しただけである。ましてや、神武天皇の実在性の全否定に及ぶものでもない」(P.23)と述べます。

つまり、宝賀氏によれば、津田博士は、自ら描く神武天皇像を自分で否定しただけのことなのです。自らの把握が間違っていれば、いくらそれを否定しようにも、神武自体の存在否定にはなりようがありません。津田博士の批判的精神は立派だとしても、だからといってその導かれた結論が正しいということには直ちに繋がらず、別個に検討を要する問題だということでしょう。

結局のところ、戦後の史学界の歪み―一方で、古事記・日本書紀等の我が国の「史書の意味する内容(原型)をできるだけ的確に理解しようとする地道な努力」を殆どせずに、それらは「大和朝廷の当時の支配者・皇統の権力を裏付けるための歪曲、粉飾された歴史」だと頭から決めつけ、他方で、中国の史書である『魏志倭人伝』に「膨大な努力や検討」が傾注された―が、神武否定説をもたらしたといえるでしょう(P.24)。

今やもう一度原点に戻って、日本の古代史(その上古分野)を検討すべきものと思われます。その際には、本書は何度も読み返すべきコーナースートーンの一つだと言えるでしょう。

確定的な証拠が出てこなければ、どのような議論も蓋然性の大きさを検討するくらいですが、その場合にも、頭を柔軟にして学問的権威やマスコミ報道に拠らず、合理的に考えていくことが新しい知見につながるかもしれません。歴史を学ぶ(楽しむ)意味の一つも、その辺にあるのではないかと思われます。

皇国史観や軍国主義の鼓吹につながるかどうかは、個人の意識の問題であって、信念・価値観である。近代的な歴史学が合理的な体系のなかで理性的な基盤のうえに成立しているのであれば、戦前にどのような利用をされたにせよ、『記・紀』に記載される人物の実在性の有無と受入れ拒否の価値観とは別問題である。津田博士の学問的姿勢は正しくとも、その帰結が正しいかどうかとは、まったく関係がない。

過去の様々な桎梏を脱し、関連する多くの分野の研究成果を取り入れて、『記・紀』は冷静に合理的に再検討されるべきであり、神武もその一環で十分に吟味して見直しされるべきものと考えられる。その結果を踏まえて、上古史について新しい歴史大系が構築されるのが筋であるのに、未だそれがなされていない。師匠の学問を的確に乗り越えるところに、後進研究者の存在意義がある。戦前の動きにとらわれ、津田亜流の学説に呪縛されているわが国の歴史学界にあっては、六〇年余も経っているのに、まだ戦後は終わっていないことになる。

現代的な学問視点からみれば、津田博士の論理の粗雑さ・単純さは目を覆うほどである。当時の歴史学の水準として、それがやむをえなかったにせよ、現代にあって、これが分からない歴史学究は、人文科学の研究者という立場を宗教的信念への執着者、津田信仰の保持者だと自らを規定し、学問分野から速やかに撤退すべきでもある。目にブラインドを付けた人々をどのように導けば、正しい目的地にたどり着けるのであろうか。八咫ガラスを信頼した神武一隊は、幸いであった。

そういえば、映画「まぼろしの邪馬台国」でも、康平・和子夫婦が一緒になって読んでいるのが中国の史書の「魏志倭人伝」であって、日本の史書である記紀は一度も登場しませんでした!