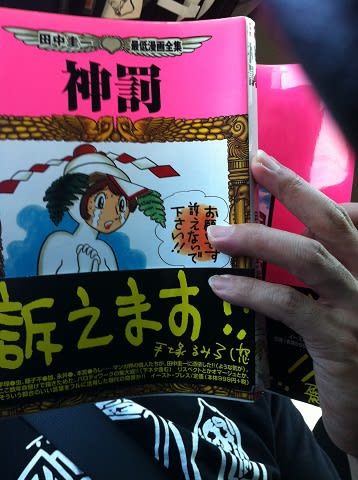

先日の名古屋遠征の行きし、四日市市街の1号線の大渋滞に巻き込まれイライラしてたので(ケチって下道で行くから・・・)、出発前にポストに投函されてた田中圭一氏のマンガ『神罰』を熟読して精神の安定を図っていた。

いわゆる下ネタマンガで、私が下系のマンガ本を購読することは滅多になく、徳弘正也の『ふんどし刑事ケンちゃんとチャコちゃん』、あるいは相原コージの『神の見えざる金玉』以来であろうか。

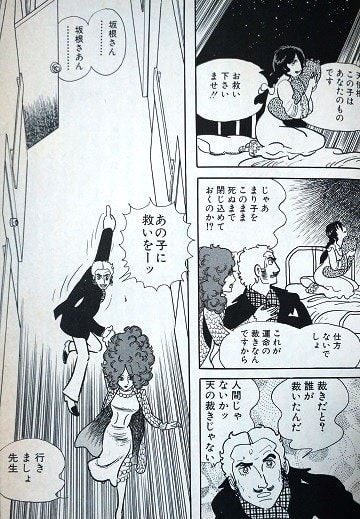

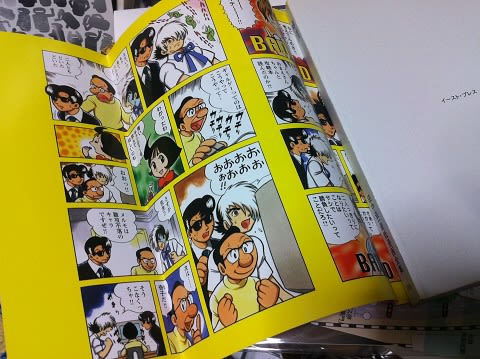

田中圭一のタチの悪いところは、巨匠クラスの漫画家の作品をパロディ化してドギツい下ネタを描くという点にある。

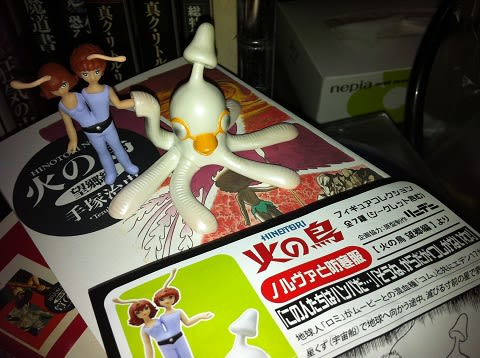

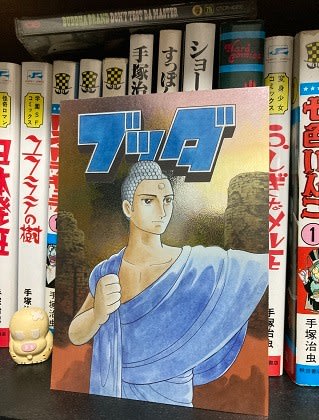

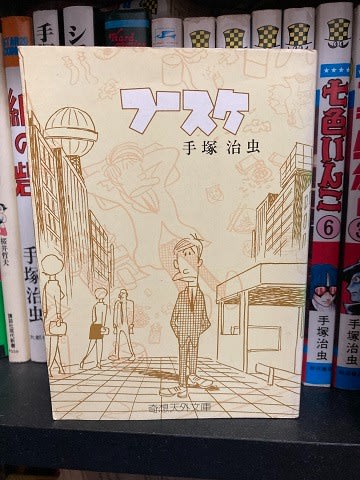

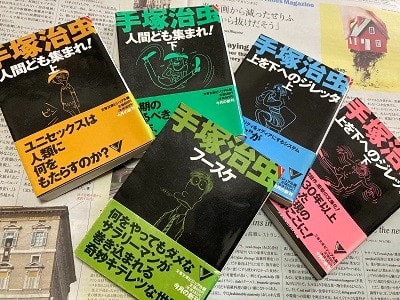

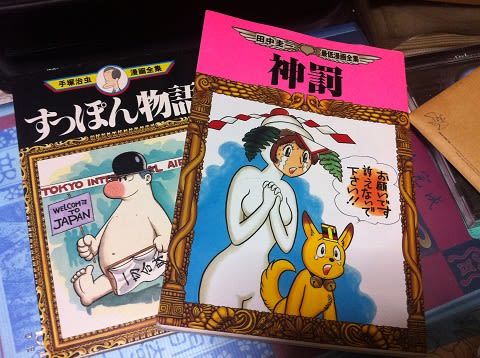

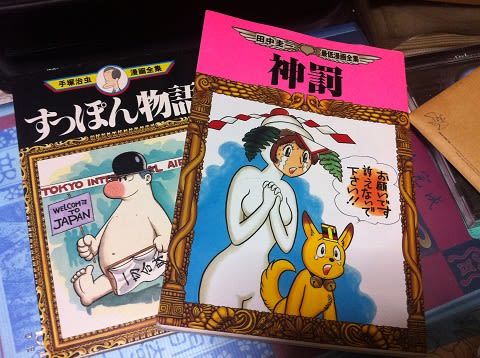

特にベースになってるのが手塚治虫キャラで、以前奈良のヴィレッジ・ヴァンガードで本書を見かけ、冒瀆的というか、その大胆不敵なカヴァーイラストにただならぬ魅力を感じ、いつか購入してやろうと思ってて気づいたら10数年の歳月が過ぎていたのであった。

おふざけ感が甚だしい。

田中圭一氏。世の中なめきっとんな。

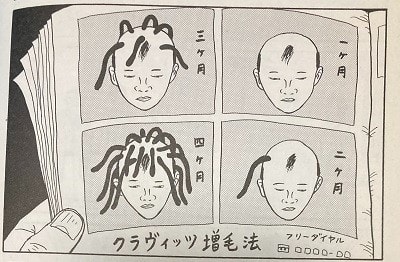

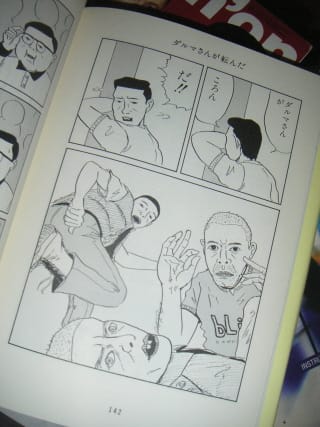

中身は田中氏が自ら提唱するように、頭おかしいんちゃうか?と思うくらい下ネタ満載のサイテーマンガである。

もし、彼の親がこのマンガを見たら感動するどころか、勘当することは間違いないかと。

まぁ漫画家ってのは、自分の妄想を原稿用紙に具現化して商売にしてるってよく言うけど、ここまで己のヨゴレ感覚を曝け出してもよいものかと。中学生じゃあるまいし。

終盤に掲載されている『局部くん』シリーズなんてサイテーの極みで(ホンマにナニが主人公)、いや、これ、完全にアウトとちゃうか?っていうぐらいの猥褻描写で、全編に渡ってモザイク処理が施されてもおかしくないオゲレツ極まりない内容である。

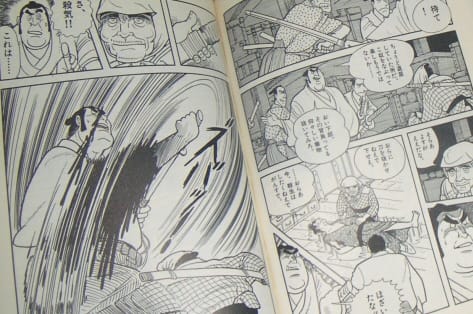

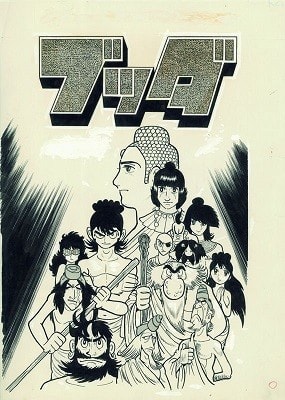

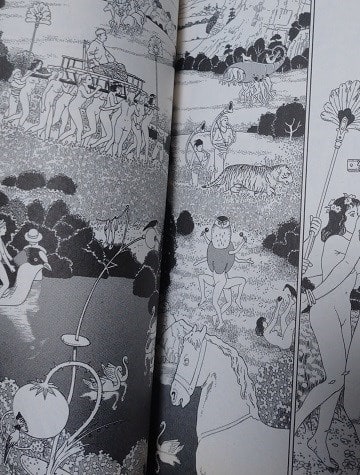

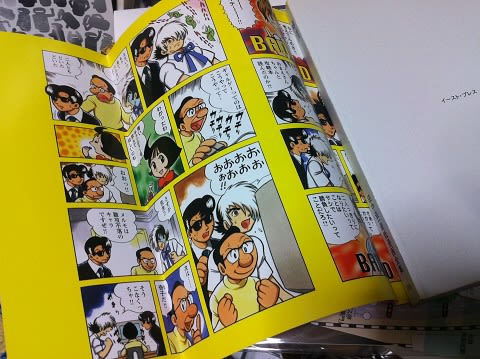

キャラデザインは基本手塚タッチなのであるが、本宮ひろ志、藤子不二雄、永井豪など、様々なキャラ画で下ネタパロディマンガを楽しめる内容となっており、手塚マンガをパロディ化した話は本編には出てこず、実は表紙カヴァーの裏に一作だけシークレット掲載されてある仕掛けとなっている。

内容はギャルゲーネタ。「次は、奇子だ」ってセリフがディープ。

確かに冒瀆的で下品でサイテーのマンガだ。

当時『ジャングル大帝』のアニメ作品に感銘を受けた人は、これ読んで怒り狂うかもしれない。

まぁ『鉄腕アトム』、『ブラックジャック』、『リボンの騎士』ぐらいしか手塚マンガを知らないって方は、「手塚治虫=健全」というイメージを持ってて、テレビやマスコミもそういう部分しか見せない。

しかし、手塚マンガを数多く読み込んでいる人なら、みんな知っている。

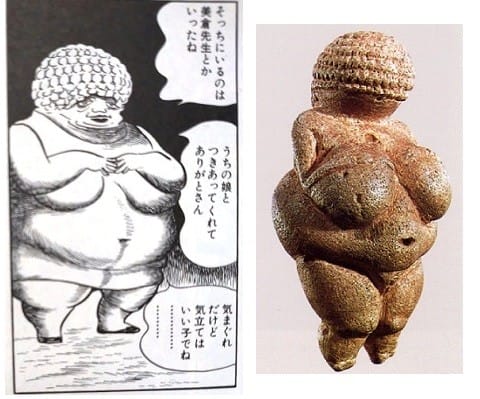

手塚先生が実は、とんでもないエログロナンセンス性を秘めた変態作家であったということを!!

劇画タッチの『ばるぼら』、『MW』、『奇子』などを手にとって読んでみるといい。そこには数々の変態エロ描写がこれでもか!とばかりに満載されている。

ま、この辺はエロというより、倒錯的なグロっぽい性描写なのであるが。

少年向けでも、田中圭一氏を始め、私より10歳くらい年配の方は思春期の頃に『やけっぱちのマリア』や『ふしぎなメルモ』にただならぬエロティシズムを感じていたと言う話はよく耳にする。

まぁ上記の二作は、手塚治虫が性教育の一環として描いていたマンガらしいからな。

田中氏も巻末のインタビューで言っておられたが、彼の描く女体というより、日本特有の女性が恥じらうその表情にエロティシズムを感じていたのだとか。そこが手塚先生の巧みな部分であるのだと。

少年マンガにおけるエロってのは世代世代様々だが、そう言われると私も思い当たるフシがある。

今のワンピースとかみたいに、とにかく巨乳の女キャラを破廉恥なカッコウで描けばいいといった安易な感じとはワケが違う普遍的な内面性エロ描写といったところか。

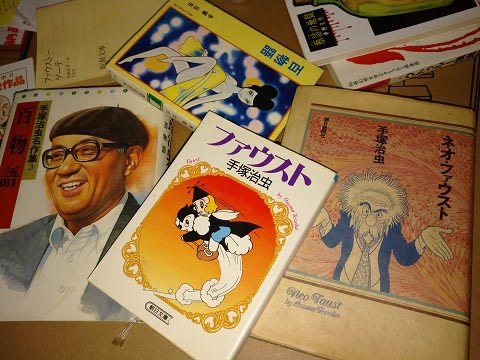

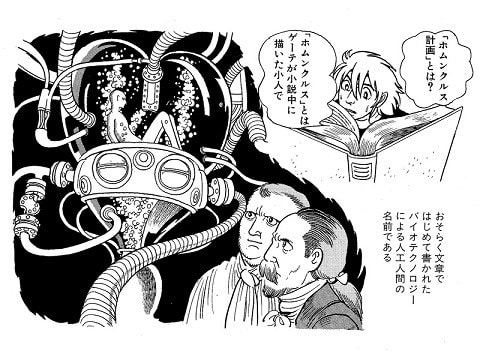

最近、手塚治虫の書斎机の開かずの引き出しが25年振りに開けられて、その中からは『ネオ・ファウスト』や『グリンゴ』などの未完になった作品の断片やイラストの他、田中圭一の描いたイラストではないかと思われるような、エロでヒワイな絵が数点発掘されたのだとか。

本書の帯に直筆で「訴えます!!」とコメントを寄せた手塚治虫の娘さんであられる手塚るみ子さんもその現場に当然立ち会っており、そこで面白い指摘をしておられる。

「もしも、父の霊が私に憑依して、田中さんとエロマンガ対決しても、圧勝できる!」と。

それほどまでに手塚先生の描くマンガは、底知れぬエロティシズムを秘めているということなんでしょうな。

ぐるなびのサイトで現在連載中の田中氏描くグルメレポ漫画『ペンと箸』。

http://r.gnavi.co.jp/g-interview/entry/1380

第2話で手塚るみ子さんがゲストで登場。上記のことが詳しく述べられている。

実際田中氏とるみ子さんは、リツイートし合うほど仲がいい?

あと、電気グルーヴの今年のオフィシャルフェイスタオルのデザインを手掛けたのも田中圭一氏。

田中圭一マンガのファンではないが、似非手塚キャラの絵柄がステキすぎて思わず購入。

今日の1曲:『ニセモノフーリガン』/ 電気グルーヴ

いわゆる下ネタマンガで、私が下系のマンガ本を購読することは滅多になく、徳弘正也の『ふんどし刑事ケンちゃんとチャコちゃん』、あるいは相原コージの『神の見えざる金玉』以来であろうか。

田中圭一のタチの悪いところは、巨匠クラスの漫画家の作品をパロディ化してドギツい下ネタを描くという点にある。

特にベースになってるのが手塚治虫キャラで、以前奈良のヴィレッジ・ヴァンガードで本書を見かけ、冒瀆的というか、その大胆不敵なカヴァーイラストにただならぬ魅力を感じ、いつか購入してやろうと思ってて気づいたら10数年の歳月が過ぎていたのであった。

おふざけ感が甚だしい。

田中圭一氏。世の中なめきっとんな。

中身は田中氏が自ら提唱するように、頭おかしいんちゃうか?と思うくらい下ネタ満載のサイテーマンガである。

もし、彼の親がこのマンガを見たら感動するどころか、勘当することは間違いないかと。

まぁ漫画家ってのは、自分の妄想を原稿用紙に具現化して商売にしてるってよく言うけど、ここまで己のヨゴレ感覚を曝け出してもよいものかと。中学生じゃあるまいし。

終盤に掲載されている『局部くん』シリーズなんてサイテーの極みで(ホンマにナニが主人公)、いや、これ、完全にアウトとちゃうか?っていうぐらいの猥褻描写で、全編に渡ってモザイク処理が施されてもおかしくないオゲレツ極まりない内容である。

キャラデザインは基本手塚タッチなのであるが、本宮ひろ志、藤子不二雄、永井豪など、様々なキャラ画で下ネタパロディマンガを楽しめる内容となっており、手塚マンガをパロディ化した話は本編には出てこず、実は表紙カヴァーの裏に一作だけシークレット掲載されてある仕掛けとなっている。

内容はギャルゲーネタ。「次は、奇子だ」ってセリフがディープ。

確かに冒瀆的で下品でサイテーのマンガだ。

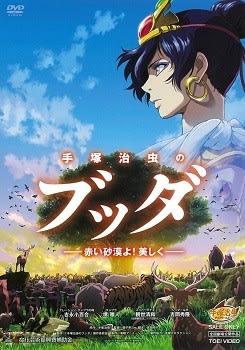

当時『ジャングル大帝』のアニメ作品に感銘を受けた人は、これ読んで怒り狂うかもしれない。

まぁ『鉄腕アトム』、『ブラックジャック』、『リボンの騎士』ぐらいしか手塚マンガを知らないって方は、「手塚治虫=健全」というイメージを持ってて、テレビやマスコミもそういう部分しか見せない。

しかし、手塚マンガを数多く読み込んでいる人なら、みんな知っている。

手塚先生が実は、とんでもないエログロナンセンス性を秘めた変態作家であったということを!!

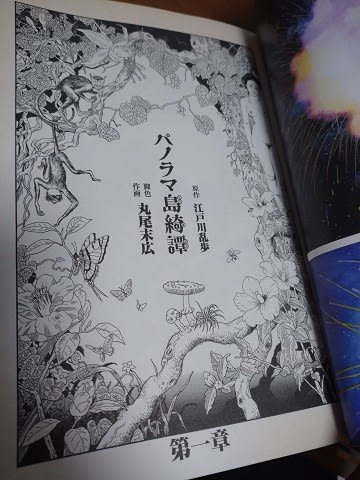

劇画タッチの『ばるぼら』、『MW』、『奇子』などを手にとって読んでみるといい。そこには数々の変態エロ描写がこれでもか!とばかりに満載されている。

ま、この辺はエロというより、倒錯的なグロっぽい性描写なのであるが。

少年向けでも、田中圭一氏を始め、私より10歳くらい年配の方は思春期の頃に『やけっぱちのマリア』や『ふしぎなメルモ』にただならぬエロティシズムを感じていたと言う話はよく耳にする。

まぁ上記の二作は、手塚治虫が性教育の一環として描いていたマンガらしいからな。

田中氏も巻末のインタビューで言っておられたが、彼の描く女体というより、日本特有の女性が恥じらうその表情にエロティシズムを感じていたのだとか。そこが手塚先生の巧みな部分であるのだと。

少年マンガにおけるエロってのは世代世代様々だが、そう言われると私も思い当たるフシがある。

今のワンピースとかみたいに、とにかく巨乳の女キャラを破廉恥なカッコウで描けばいいといった安易な感じとはワケが違う普遍的な内面性エロ描写といったところか。

最近、手塚治虫の書斎机の開かずの引き出しが25年振りに開けられて、その中からは『ネオ・ファウスト』や『グリンゴ』などの未完になった作品の断片やイラストの他、田中圭一の描いたイラストではないかと思われるような、エロでヒワイな絵が数点発掘されたのだとか。

本書の帯に直筆で「訴えます!!」とコメントを寄せた手塚治虫の娘さんであられる手塚るみ子さんもその現場に当然立ち会っており、そこで面白い指摘をしておられる。

「もしも、父の霊が私に憑依して、田中さんとエロマンガ対決しても、圧勝できる!」と。

それほどまでに手塚先生の描くマンガは、底知れぬエロティシズムを秘めているということなんでしょうな。

ぐるなびのサイトで現在連載中の田中氏描くグルメレポ漫画『ペンと箸』。

http://r.gnavi.co.jp/g-interview/entry/1380

第2話で手塚るみ子さんがゲストで登場。上記のことが詳しく述べられている。

実際田中氏とるみ子さんは、リツイートし合うほど仲がいい?

あと、電気グルーヴの今年のオフィシャルフェイスタオルのデザインを手掛けたのも田中圭一氏。

田中圭一マンガのファンではないが、似非手塚キャラの絵柄がステキすぎて思わず購入。

今日の1曲:『ニセモノフーリガン』/ 電気グルーヴ