■ 正月に朝井まかてさんの『グッドバイ』(朝日文庫)を読んだ。主人公の大浦 慶は実在した女性(1828年~1884年)で、あの時代(そう、江戸から明治にかけて)にこれほど積極的にビジネスを展開した女性がいたのかと、驚いた。 360

360

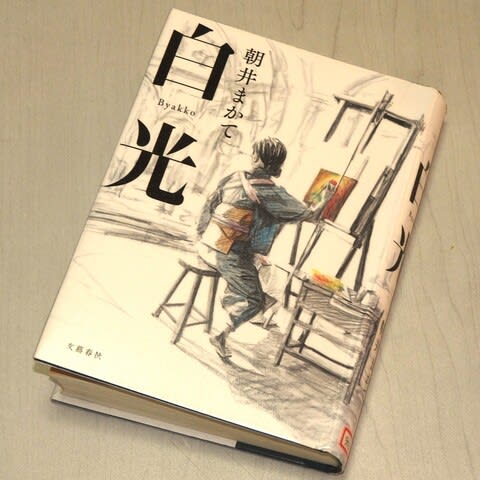

図書館本で読んだ『白光』(文藝春秋 2021年 *1)も朝井まかてさんの作品。主人公の山下りん(1857年~1939年)はこの国初の聖像画師(イコン画家)。山下りんの生涯を表現力に優れた朝井さんが描き切る。

大浦 慶も山下りんも全く知らない女性(まあ、日本史の教科書に出てくるような人物ですら満足に知らないのだから当然ではあるが)だった。文芸評論家の斎藤美奈子さんは朝井まかてさんの作品について**歴史のド真ん中から少し脇にそれたところにいる人物に光を当てる。それが朝井まかて流評伝小説の共通点かもしれません。**と『グッドバイ』の解説(425頁)で指摘している。

なるほど、『眩(くらら)』の主人公は葛飾北斎の娘の葛飾応為が主人公だし(過去ログ)、直木賞受賞作の『恋歌(れんか)』の主人公は樋口一葉の和歌の師、中島歌子だ(過去ログ)。

さて、『白光』。

数か所の引用でこの長編小説の案内をするなどということは出来っこないことは承知しているが・・・。

**オリガ姉も聖母子像を見つめ、細い息を吐く。

「ロシアの聖像画が世俗的な芸術に翻弄されてしまう前の、崇高なる画です。(後略)」

混乱した。

「世俗的な芸術に翻弄された。ロシアの聖像画が?」

「さようです。聖書の物語を題材にしていても、それが聖なる画だとは限りません。ルネサンスの伊太利画を無闇に追うと信仰から遠ざかります。ルネサンスは人間性を謳歌する芸術至上主義。大変に魅力的です。でもわたくしは信仰者として懐疑します。聖像画は芸術であってはなりません」**(344,5頁)

来日していたロシアの伯爵令嬢・オリガの言葉は信仰のための宗教画ではなく芸術としての絵を描きたいと願っていた山下りんの葛藤、苦悩の理由(わけ)を示している。

時は明治。ロシア正教宣教師ニコライの洗礼を受けた山下りんは帝政ロシアの首都サンクトペテルブルクに留学する。だが、**「三人きょうだい、皆、器用。そして頑固で強情っぱり」**(355頁)と弟が言うような性格のこともあり、また上掲のような理由から、りんは留学先でまわりの人たちと和すことができない。

失意の帰国・・・。

**「わたくしもロシアにいる時、躰に変調を来したゆえわかるのです。簡単にわかるなどと申せばおこがましいでしょうが、僭越を承知で申し上げます。わたくしは修道院で指導の修道女らと反目しました。仲間にも見放されました。ですから主教様とはまるで違うのです。わたくしの場合、わたくしが我儘、愚かでありました。(後略)」**(406頁)

その後、りんは次第に宗教画を描くことの意味、意義を理解し、イコンを次々描いていく・・・。

幼いとき父親を亡くし、貧しい生活をしていたりんは絵師になりたいと家出。晩年、白内障を患って筆を置き、生まれ故郷の笠間に戻る。りんはその地で他人とはほとんど交わることなく静かに暮らした。

終章最後の2ページの文章は崇高に感じた。

*****

巻末には主要参考文献、参考論文が4頁半にも亘って約70編も掲載されている。『白光』は小説という形式を採った山下りんに関する論文だ。

*1 この小説は3月に文春文庫になるようだが、それまで待てなかった。紹介していただいたブログ友だちに感謝したい。