万葉雑記 番外編 古今和歌集の真名序に遊ぶ

今回もまったくに万葉集とは関係ありません。実に申し訳ありません。ただ、いつものように与太と法螺話に終始しています。加えて、古代や中世の時代、有名な古典の写本には美術品として調製されたものと学問として写本されたものとがあると云う、実にとぼけた視線から与太と法螺の話を進めています。例えば、元永本古今和歌集のような絢爛華美の写本が忠実に原典を写本したのか、それとも仮名書道の美を追求した贈答などを目的とした書道からの美術品なのかの判断です。近代西洋絵画においてデフォルメされた模写から原画を論表する人はいませんが、研究を目的に精密模写・模造されたものは原画研究の材料になります。さて、ほぼ、贈答を目的として作られた写本は、どちらに位置するでしょうか。

馬鹿話はさておき、古今和歌集には真名序と仮名序が付けられており、伝本からの多数決では仮名序が本来の序文であり、真名序はおまけとして巻末に、又は載せないのがおおむねです。ここから、古今和歌集の序文となる仮名序を主筆した紀貫之が古今和歌集編纂の主体であり、仮名序に示す歌論を下に編纂したと考えられています。さらに、真名序は仮名序をパクったとも、擬えたとも、そのような説を立てる人もいます。

一方、近年、定家本系の伝慈円筆という古今和歌集の写本が発見され、どうも、古今和歌集の古い姿は巻頭に真名序を置く形だったと考えられるようになってきました。昭和中期から平成初期の通説がどうも変わって来たようです。古今和歌集伝本の研究において、昭和中期までには西下経一氏による研究では平安時代後期の藤原基俊が残した写本(基俊本)では巻頭に真名序を置き、巻末に仮名序を置いた形とし、その後、平安時代末期となる藤原俊成が残した写本(俊成本)では巻頭に真名序と仮名序を順に置いたとします。鎌倉時代初期となる藤原定家が残した彼の初期の写本(定家本)とされる伝慈円筆本は藤原俊成と同じ巻頭に真名序と仮名序を順に置く形です。一般の流布本とは趣が異なります。

古今和歌集の伝本の研究では、古典を古典する写本の歴史では長元八年(1030)に紀貫之自筆本を下に花山法皇御本が成り、これを祖本として基俊本、俊成本、定家本に繋がり、この系統では巻頭に真名序を持ちます。この系統には女性に贈呈するような歴史はありません。

他方、清輔本系と称される系統は小野皇太后御本、陽明門院御本、新院御本の三つの紀貫之自筆本と思われる写本を校合して成ったもので、これには真名序を持たないのが正統です。ところが、なぜか清輔は校合の結果、巻末に真名序を取り入れます。ただ、新院御本は貫之自筆本の写しとの伝承があるが違い、最大の可能性として妹か妻の手許本ではないかとします。つまり、三本ともに女性を対象とした写本です。

ところが、元永本は様子が違うとします。内容から元永本は定家本とも清輔本とも系統を別とし、表記の相違がはなはだしいとします。どうも贈答など主目的に成ったようで原典を正しく伝えるという目的ではなかったようです。

伝本において、新院御本に貫之関係者の女性が原典から写したと伝承するように、可能性として奉呈する相手が女性の場合、巻頭の真名序に変えて仮名序を置いたかもしれません。それで歌学者系で伝わる写本と女性への贈答を目的として作られた写本とで真名序の扱いが違うのでしょう。これがあったため清輔は古典研究成果では真名序を加えますが、祖本となる三本に真名序がないために、「私が書き加えました」として巻末に追記したのでしょう。これが現在の古今和歌集伝本研究の俯瞰です。

現在、藤原定家の写本の系統を流布本として標準的な古今和歌集のテキストとして使用します。その流布本では巻頭に仮名序を置きますが、真名序は巻末に紹介するものと省略するものとに分かれます。つまり、現在の古今和歌集の紹介は藤原基俊、藤原俊成、藤原定家という平安時代後期から鎌倉時代初期を代表する和歌人が残した古今和歌集写本の姿とは違い、後年の書写した人たちによる校訂の姿になっていることになります。ただ、限定された資料の関係から古今和歌集の姿を基俊本以前に遡って探るのは困難な様です。

当然、古今和歌集の姿については議論があります。久曾神昇氏は藤原俊成が勝手に真名序を巻頭に書き加えたと主張しますし、西下経一氏は藤原俊成が基俊本を基に校合した結果として真名序を習って巻頭に置き、次いで仮名序も置いたとします。なお、定家自身による写本には「亡父自筆之本」や「以家本重書写之」と奥書しますから、正しい定家系古今和歌集写本であれば俊成本に従いますから伝慈円筆本のように巻頭に真名序と仮名序とを順に置く形でなければいけません。逆に流布本は勝手に変更したことになります。これがあるために、元永本古今和歌集や新院御本などから久曾神昇氏は藤原俊成が伝統に拠らず真名序を巻頭に置いたと非難するわけです。ただ、写本も目的と相手は誰かの視線がありますと、議論も変わるでしょう。

現時点では伝世完本の中で最古となる平安時代後期、元永3年(1120年)頃に書写された元永本古今和歌集には巻頭に仮名序はありますが、真名序は載りません。一方、藤原俊成が参照した基俊本の、その藤原基俊は1060年から1142年の人ですので、元永本古今和歌集の書写の時代と重なります。紹介しましたように定家系の古今和歌集写本であれば本来であれば真名序と仮名序とを順に置く形でなければいけませんが、後年に写本した流布本はそうではありません。ここから逆に見ますと元永本古今和歌集だけで古今和歌集の本来の姿を語る訳にはいかないのです。そこが古今和歌集の難しさです。

さらに小筆による和文の美に漢文は似合わないのです。ここが写本と祖本とにおける問題があります。この書道からの美意識をどのように評価するかで真名序の扱いが変わります。美意識の中で漢文書体と小筆による仮名書道が同居できるかです。元永本古今和歌集は仮名書道の絶頂期における代表的古筆作品と扱われる国宝ですし、使う紙などの工夫を凝らした贅を極めたものです。学術書ではありません。一方、元永本時代の漢文は世尊寺流などの書体で書くのが流行です。美意識において、仮名書道と世尊寺流などの漢文書体がデザインとして一つの美術作品の中で同居したでしょうか。また、真名序は漢文であり、漢言葉です。これを時代の中で和歌集の中でどのように消化したかです。新古今であれば和歌に漢言葉を使うのは忌言葉となります。時代と云う場合、参考として古今和歌集の巻頭となる歌番号一と歌番号二を紹介しますが、古今和歌集が奉呈されたとき、まだ、仮名文字は一般的な表記方法ではありません。一字一音の万葉仮名(変体仮名)の清音で表記します。さて、平安時代初期、平安時代中期、平安時代後期でのそれぞれの人たちの書と云うものへの美意識はどうだったでしょうか。平安時代初期はまだ漢詩漢文の勢いは衰えていません。

古今和歌集巻第一

春哥上

歌番号一

布留止之尓者留多知氣留比与女留

ふるとしにはるたちけるひよめる

止之乃宇知尓者留者幾尓氣利比止々世遠己曽止也以者武己止之止也以者武

としのうちにはるはきにけりひとゝせをこそとやいはむことしとやいはむ

歌番号二

者留多知氣留比与女留

はるたちけるひよめる

蘇弖比知天武寸比之美寸乃己保礼留遠者留多川計不乃可是也止久良武

そてひちてむすひしみすのこほれるをはるたつけふのかせやとくらむ

ここで、その藤原基俊、藤原俊成、藤原定家たちが重要した和歌の優劣判定基準で「幽玄」という言葉があり、今日では次のように解説し、日本文化では非常に重要視します。

幽玄とは、文芸・絵画・芸能・建築等、諸々の芸術領域における日本文化の基層となる理念の一つ。

古くは、『古今和歌集』の真名序において「興或は幽玄に入る」として用いられている。 『古今和歌集』の撰者の一人である壬生忠岑は、歌論『和歌体十種』の高情体の説明において「詞は凡そ流たりと雖も、義は幽玄に入る、諸歌の上科と為す也」と表現し、高情体を十種の最高位としている。

基俊に師事した藤原俊成は、歌合の判詞の中で、幽玄を「姿既に幽玄の境に入る」「幽玄にこそ聞え侍れ」「幽玄の体なり」「心幽玄」「風体は幽玄」と批評用語として多用し、また藤原俊成の子で『新古今和歌集』・『百人一首』の撰者である藤原定家は、歌論『毎月抄』の中で和歌を分類した十体の一つとして、幽玄様を挙げている。

示しました解説が紹介しますように古今和歌集の真名序では次のように紹介します。

原文 至如難波津之什献天皇、富緒川之篇報太子、或事関神異、或興入幽玄

読下 至りて、難波津の什を天皇に献ずる如く、富緒川の篇の太子に報ひ、或いは事は神異に関り、或いは興き幽玄に入る

他方、これに対応する仮名序は次のようになっており、非常に大部な構成となっていますが、幽玄に対応する部分はありません。(注:藤原定家の解説文は除いた)

原文 難波津の歌は、みかどのおほんはじめなり。安積山のことばは、采女のたはぶれよりよみて、このふたうたは、歌の父母のやうにてぞ、手習ふ人のはじめにもしける。そもそも、うたのさま、六つなり。からのうたにもかくぞあるべき。・・・中略・・・。その初めを思へば、かかるべくなむあらぬ。

本末部に資料として対比を紹介していますが、真名序と仮名序とは似た内容で文章を展開しますが、ここでは相当に態度が違います。真名序は和歌の始まりを紹介し、次いで神異・幽玄へと歌論は展開します。対する仮名序は和歌の始まりから歌の六つのさまへと展開して詳細しますが、神異・幽玄への直接の対応はありません。

ここで、真名序に戻りますと「難波津之什献天皇、富緒川之篇報太子」について、「難波津之什献天皇」が意味するものは王仁が詠ったとする次の歌とされています。ただ、この歌は日本書紀、古事記、万葉集には載らない歌です。

和歌 難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花

また、「富緒川之篇報太子」が意味するものは聖徳太子の片岡山伝説に関わる拾遺和歌集に載る次の歌とされます。

和歌 いかるがの-とみのをかはの-たへはこそ-わかおほきみの-みなわすれめ

解釈 いかるがの富の緒川の絶えばこそ我が大君の御名忘られめ

この聖徳太子に関わる富緒川の歌は、どうも出典元が日本霊異記らしく、そこでは次のように表記されています。この原文直読ですと、紹介する解釈のような読み下しとなります。

原文 伊可流可乃 三乃乎可波乃 太紅波己曾 和可於保支見乃 三奈和數良禮女

解釈 斑鳩の御野小川の絶ゆばこそ我が大君の御名忘られめ

これが拾遺和歌集 巻20哀傷の歌番号1351の歌に変化し、ここから先の「富緒川之篇」に結びつくことになります。伝承では斑鳩寺の脇を流れる小川を富の小川と呼び、一方で、近隣に富雄川が流れることから、歌の「三乃乎可波」の句に頭一字の欠落を見て「富の雄川」とも称するようです。

詞書 うゑ人かしらをもたけて、御返しをたてまつる

詠人 うゑ人

和歌 いかるかやとみのをかはのたへはこそわかおほきみのみなをわすれめ

解釈 斑鳩や富の緒川の絶えばこそ我が大君の御名を忘られめ

推定ですが、紀貫之は日本霊異記を原文から読んでいて、本来の歌がどのように変わって「富緒川之篇」へと繋がったかを知っていたようです。そうしますと、飛鳥時代に聖徳太子の名を借りて和歌の姿が整ったとする説話は成り立ちません。つまり、歌論を述べる時に「富緒川之篇」の例は都合が悪いことになります。それで、紀貫之は扱うことを避けたと思われます。ただし、紀貫之はなぜか仮名序では神異・幽玄については解説していません。

序を和歌の歌論と見ますと、紀淑望の真名序と紀貫之の仮名序での大きな違いは、仮名序で詳細する「うたのさま、六つなり」の解説の有無ですし、「或事関神異、或興入幽玄」の意識の扱いです。

個人の偏った感覚ですが、最初、当時の時代を映して漢文による献文があり、これが編纂者ではありませんが漢文文章の第一人者であった紀淑望による真名序なのでしょう。それに対して「於是重有詔」により、和歌を重用しての和文による序への解説が求められたと推定します。両序がその全体の構成では同じ様を示すように独立的に創られたものではありません。およそ、最初に真名序があり、その骨子を変えない範囲での和文解説となる序文、つまり仮名序になったのでしょう。先後の順を問いますと真名序が先で仮名序が後となります。

すると、仮名序が後ですから紀貫之は「或事関神異、或興入幽玄」と云う言葉を「うたのさま」と解釈したことになります。それで真名序の初段に示す歌の様である六義を合わせて、「うたのさま」に解説したのでしょう。ただ、これは和歌の進化によりその和歌を詠う境地が幽玄に入ると解釈するものとは違います。同じ古今和歌集の選者である壬生忠岑が幽玄と云う言葉を重要視したのとは大きな違いがあります。

一方、紀淑望は真名序の三段目のところで中国の皇帝のように作歌にその人となりや学識を見ます。紀貫之はそのような歌に人物をみることに同意しますが、同時に歌が詠うべき世界感を詳述します。この歌が詠うべき世界感を詳述することで中国語が云うところの「或事関神異、或興入幽玄」を大和言葉で表したのかもしれません。しかしながら、それであっても仮名序は真名序の解説の位置付けとなります。

このように個人の偏見で古今和歌集の序文を眺めますと、藤原基俊、藤原俊成、藤原定家たち示した巻頭の最初に真名序を置き、その大和言葉の解説・解釈となる仮名序を続けておくのが正しい姿なのでしょう。又は、藤原基俊が示した巻頭に「まえがき」となる真名序を、巻末に「おわりに」となる仮名序を置くのが素直なのでしょう。

ただ、鎌倉時代以降では万葉集では前置漢文や長歌は鑑賞しないもののように扱いますから、古今和歌集でも積極的に漢文の真名序を尊重する態度はなかったと考えます。万葉集から個々の作品群である前置漢文や長歌を取り除くことは不可能ですが、古今和歌集では真名序と仮名序との両序がありますから仮名序だけで十分との判断があっても良いのでしょう。それで極端な例では本文となる和歌作品と関係を持たない仮名序すら載せないと憶測します。

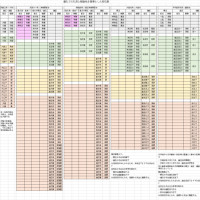

参考として、遊びの比較を以下に載せます。

真名序の読み下し 第一段

それ、和歌は、その根を心地に託け、その華を詞林に発つものなり。

人の世にあるは無為なること能はず、思慮遷り易く、哀楽あひ変る。感じて志を生じ、詠じて言に形る。ここをもちて逸する者はその声を楽しみ、怨ずる者はその悲しみを吟ず。もちて懐を述べ、もちて憤を発つべし。

天地を動かし、鬼神を感ぜしめ、人倫を化し、夫婦を和ぐること、和歌より宜しきはなし。

和歌に六義あり。一に曰く、風。二に曰く、賦。三に曰く、比。四に曰く、興。五に曰く、雅。六に曰く、頌。

もしそれ春の鶯の花中に囀り、秋の蝉の樹上に吟ひ、曲折なしといへども、各の歌謡を発す。物は皆にこれあり、自然の理なり。

然れども、神世七代は、時に人の質は淳く、情と欲を分かつことなく、和歌いまだ作らず。素戔烏尊の出雲の国に到るに逮びて、始めて三十一字の詠あり。今の反歌の作なり。その後、天神の孫、海童の女といえども、和歌をもちて情を通ぜずといふことなし。

爰に人の代に及びて、この風大きに興る。長歌・短歌・旋頭の本の類は混りて雑躰として一にあらず、源の流れ漸く繁し。譬へば、なほ、雲を払ふ樹の寸苗の煙より生り、天を浮ぶる波の一滴の露より起るがごとし。

仮名序 第一段

やまとうたは、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。世の中にある人、ことわざしげきものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひいだせるなり。花に鳴く鴬、水にすむかはづのこゑをきけば、生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける。力をもいれずして、天地をうごかし、目に見えぬ鬼神をもあはれれとおもはせ、男女のなかをもやはらげ、たけきもののふの心をもなぐさむるは歌なり。

この歌、天地のひらけけはじまりける時よりいできにけり。しかあれども、世につたはることは、ひさかたの天にしては、下照姫にはじまり、あらがねの地にしては、素盞烏尊よりぞおこりける。ちはやぶる神代には、歌の文字もさだまらず、すなほにして、ことの心わきがたかりけらし。人の世となりて、素盞烏尊よりぞ、三十文字あまり一文字はよみける。

かくてぞ花をめで、鳥をうらやみ、霞をあはれび、露をかなしぶ心言葉おほく、さまざまになりにける。遠き所も、いでたつ足もとよりはじまりて、年月をわたり、高き山も、麓のちりひぢよりなりて、天雲たなびくまでおひのぼれるごとくに、この歌もかくのごとくなるべし。

真名序の読み下し 第二段

至りて、難波津の什を天皇に献ずる如く、富緒川の篇の太子に報ひ、或いは事は神異に関り、或いは興き幽玄に入る。但し、上古の歌を見るに、多くの古き質の語を存し、いまだ耳目の翫とせず、徒に、教戒の端とせり。

仮名序 第二段

難波津の歌は、みかどのおほんはじめなり。安積山のことばは、采女のたはぶれよりよみて、このふたうたは、歌の父母のやうにてぞ、手習ふ人のはじめにもしける。

そもそも、うたのさま、六つなり。からのうたにもかくぞあるべき。

その六くさの一つには、そへ歌。おほささぎのみかどをそへたてまつれる歌。

なにはづに咲くやこの花冬こももりいまは春べと咲くやこの花

といへるなるべし。

二つには、かぞへ歌。

さく花におもひつくみのあぢきなさ身にいたつきのいるもしらずて

といへるなるべし。

三つには、なずらへ歌。

君にけさあしたの霜のおきていなばこひしきことに消えやわたらむ

といへるなるべし。

四つには、たとへ歌。

わが恋はよむともつききじありそうみの浜のまさごはよみつくすとも

といへるなるべし。

五つには、ただこと歌。

いつはりのなき世なりせばいかばかり人のことのはうれしからまし

といへるなるべし。

六つには、いはひ歌。

この殿はむべもとみけりさきくさの三つば四つばにとのつくりせり

といへるなるべし。

今の世の中、色につき、人の心花になりにけるより、あだなる歌、はかなきことのみいでくれば、色好みの家に、うもれ木の人知れぬこととなりて、まめなる所には花すすきほにいだすべきことにもあらずなりにたり。その初めを思へば、かかるべくなむあらぬ。

真名序の読み下し 第三段

古の天子、良辰美景ごとに、詔して侍臣の宴に筵る者に預して和歌を献らしむ。君臣の情、これによりて見るべし。賢愚の性、ここにおきて相分る。民の欲に隋ひて、士の才を択ぶ所以なり。

大津皇子の初めて詩賦を作りしより、詞人・才子の風を慕ひ塵に継ぎ、かの漢家の字を移し、我が日域の俗を化す。民の業一たび改りて、和歌、漸く衰へぬ。

然れども、なほ先師柿本の大夫という者あり、高く神妙の思ひを振りて、独り古今の間に歩せり。山辺の赤人といふ者あり、ともに和歌の仙なり。その余の和歌を業とする者、綿々として絶えず。

彼の時に及びて、澆漓に変じ、人は奢淫を貴び、浮詞は雲のごとく興り、艶なる流れは泉のごとく涌く。その実は皆に落り、その華ひとり栄えむ。至りて色を好む家有り、これをもちて花鳥の使ひとなす。食を乞ふ客、これをもちて活計の謀りと為す。故に、半ば婦人の右と為し、ただ大夫の前に進めむ。

近き代に、古風を存する者はわづかに二三人なり。然れども、長短同じからず、論じてもちて弁ふべし。

仮名序 第三段

いにしへの代々のみかど、春の花のあした、秋の月の夜ごとに、さぶらふ人々をめして、ことにつけつつ、歌をたてまつらしめ給うふ。あるは花をそふとて、たよりなき所にまどひ、あるは月を思ふとて、しるべなきやみにたどれる、心々を見給ひて、さかしおろかなりとしろしめしけむ。しかあるのみにあらず、さざれ石にたとへ、つくばやまにかけて君をねがひ、よろこび身にすぎ、たのしび心にあまり、富士のけぶりによそへて人をこひ、松虫のねに友をしのび、高砂住の江の松も、あひおひのやうにおぼえ、男山のむかしを思ひ出でて、をみなへしのひとときをくねるにも、歌をいひてぞなぐさめける。また、春のあしたに花の散るを見、秋の夕暮れにこの葉のおつるをきき、あるは、年ごとに鏡の影に見ゆる雪と波とをなげき、草の露水の泡を見てわが身をおどろき、あるは、きのふはさかえおごりて、時をうしなひ、世にわび、したしかりしもうとくなり、あるは松山の波をかけ、のなかの水をくみ、秋はぎのしたばをながめ、暁のしぎのはねがきをかぞへ、あるはくれたけのうきふしを人にいひ、吉野川をひきて世の中をうらみきつるに、今は富士の山もけぶりたたずなり、ながらの橋もつくるなりときく人は、歌にのみぞ心をなぐさめける。

いにしへよりかく伝はるうちにも、奈良の御時よりぞ広まりにける。かの御世や歌の心を知ろしめしたりけむ。かの御時に、おほき三位柿本人麿なむ、歌の聖なりける。これは君も人も身を合はせたりと言ふなるべし。秋の夕べ龍田河に流るる紅葉をば、帝の御目に錦と見たまひ、春の朝、吉野の山の桜は、人麿が心には、雲かとのみなむ覚えける。

また山辺赤人といふ人ありけり。歌にあやしく妙なりけり。人麿は赤人が上に立たむことかたく、赤人は人麿が下に立たむことかたくなむありける。

この人びとを聞きて、また優れたる人も呉竹の世々に聞こえ、片糸のよりよりに絶えずぞありける。これより前の歌を集めてなむ、万葉集と名付けられたりける。

ここに、いにしへのことをも、歌の心をも知れる人わづかに一人二人なりき。しかあれど、これかれ得たる所、得ぬ所、互ひになむある。

かの御時よりこの方、年は百年余り世はと十継ぎになむなりにける。いにしへの事をも、歌をも知れる人、詠む人多からず。今この事を言ふに、官位高き人をば、たやすきやうなれば入れず。

真名序の読み下し 第四段

花山の僧正は、尤も歌の体を得たり。然れども、その詞は華にして実は少なし。図画の女を好み徒らに人の情を動かすごとし。

在原の中将の歌は、その情余りありて、その詞足らず。萎める花の彩色少なしといへども、薫香あるがごとし。

文琳は巧みに物を詠ず。然れども、その体俗に近し。賈人の鮮かなる衣を着たるがごとし。

宇治山の僧喜撰は、その詞は華にして麗わしくも、首尾停滞せり。秋の月を望むに、暁の雲に遇へるがごとし。

小野の小町が歌は、古の衣通姫の流なり。艶なれども気力なし。病める婦の花の粉を着たるがごとし。

大友の黒主が歌は、古の猿丸大夫の次なり。頗る逸興ありしが、その体は甚だ鄙。田夫の花の前に息めるがごとし。

この外に氏姓流れ聞ゆる者、勝へて数ふべからず。その大底は皆、艶をもちて基とし、和歌の趣きを知らざる者なり。

仮名序 第四段

その他に、近き世にその名聞こえたる人は、すなはち、僧正遍昭は歌の様は得たれども誠少なし。たとへば、絵に描ける女を見て、いたづらに心を動かすがごとし。

在原業平はその心余りて詞足らず。萎める花の色なくて匂ひ残れるがごとし。

文室康秀は詞は巧みにてその様身に負はず。いはば商人の良き衣着たらむがごとし。(吹くからに野辺の草木の萎るればむべ山風を嵐といふらむ。深草の帝の御国忌に、草深き霞の谷に影隠し照る日の暮れし今日にやはあらぬ)

宇治山の僧、喜撰は詞かすかにして始め終り確かならず。いはば秋の月を見るに暁の雲にあへるがごとし。詠める歌多く聞こえねば、かれこれを通はしてよく知らず。

小野町はいにしへの衣通姫の流れなり。あはれなるやうにて強からず。いはば良き女の悩める所あるに似たり。強からぬは女の歌なればなるべし。

大伴黒主はその様卑しいはば薪負へる山人の花の蔭に休めるがごとし。

この他の人びと、その名聞こゆる野辺に生ふる葛のはひ広ごり、林に繁き木の葉のごとくに多かれど、歌とのみ思ひて、その様知らぬなるべし。

真名序の読み下し 第五段

俗人の栄利の事を争ひて、和歌を詠ずることを用いざる。悲しきかな、悲しきかな。貴きが相と将を兼ね、富は金銭を余せりといへども、骨いまだ土中に腐ちざるに、名は先に世上に滅えぬ。適つて後世に知らるる者は、唯和歌の人のみ。なんとすれば、語は人の耳に近く、義は神明に慣へばなり。

昔、平城の天子、詔して侍臣に令して万葉集を撰ばしむ。それより来、時は十代を歴、数は百年を過ぎたり。その後、和歌は棄てて採られず。風流は野宰相の如く、軽情は在納言の如しといへども、皆、他の才をもちて聞え、この道をもちて顕はれず。

仮名序 第五段

(該当する部分なし)

真名序の読み下し 第六段

陛下の御宇今に九載なり。仁は秋津洲の外に流れ、恵は筑波山の陰よりも茂し。淵の変じて瀬の声、寂々として閉口、砂の長じて巌となる頌、洋々として耳に満てり。既に絶えたる風を継がむことを思ほし、久しく廃れたる道を興さむことを欲ほす。

爰に、大内記の紀友則・御書所の預紀の貫之・前の甲斐の少目凡河内の躬恒・右衛門の府生壬生の忠岑等に詔して、各に、家の集、ならびに古来の旧歌を献らしめ、続万葉集といふ。ここにおきて、重ねて詔あり、奉るところの歌を部類し、勒して二十巻とし、名づけて古今和歌集といふ。

仮名序 第六段

かかるに、今、すべらきの天の下知ろしめすこと、四つの時、九の返りになむなりぬる。あまねき御うつくしみの浪、八洲の他まで流れ、広き御恵みの蔭、筑波山の麓よりも繁くおはしまして、よろづのまつりごとをきこしめす暇、もろもろのことを捨てたまはぬあまりに、いにしへの事をも忘れじ、古りにし事をも興したまふとて、今もみそなはし、後の世にも伝はれとて、延喜五年四月十八日に、大内記紀友則、御書所預紀貫之、前甲斐少目凡河内躬恒、右衛門府生壬生忠岑らに仰せられて、万葉集に入らぬ古き歌、自らのをも奉らしめたまひてなむ。

それが中に、梅をかざすよりはじめて、郭公を聞き、紅葉を折り、雪を見るにいたるまで、また鶴亀につけて、君を思ひ、人をも祝ひ、秋萩、夏草を見て妻を恋ひ、逢坂山に至りて、手向けを祈り、あるは春夏秋冬にも入らぬ種々の歌をなむ、選ばせたまひける。すべて千歌、二十巻、名づけて古今和歌集と言ふ。

真名序の読み下し 第七段

臣等、詞は春の花の艶少きに、名は秋の夜の長きを竊めり。況むや、進みては時に俗の嘲を恐れ、退きては才芸の拙きを慙づるを。適に和歌の中興に遇ひて、もちて吾が道の再び昌へることを楽しぶ。嗟乎、人麻呂既に没して、和歌ここにあらずや。

時に延喜五年、歳の乙丑に次る四月十五日に臣貫之等謹みて序す。

仮名序 第七段

かくこの度、集め選ばれて、山下水の絶えず、浜の真砂の数多く積もりぬれば、今は飛鳥川の瀬になる恨みも聞こえず、さざれ石の巌となる喜びのみぞあるべき。

それ枕詞、春の花匂ひ少なくして、むなしき名のみ、秋の夜の長きを託てれば、かつは人の耳に恐り、かつは歌の心に恥ぢ思へど、たなびく雲の立ちゐ、鳴く鹿の起き臥しは、貫之らがこの世に同じく生まれて、この事の時に会へるをなむ喜びぬる。

人麿亡くなりにたれど、歌のこと留まれるかな。たとひ時移り事去り、楽しび悲しび、行き交ふとも、この歌の文字あるをや。青柳の糸絶えず、松の葉の散り失せずして、まさきの葛長く伝はり、鳥の跡久しく留まれらば、歌の様をも知り、事の心を得たらむ人は、大空の月を見るがごとくに、いにしへを仰ぎて、今を恋ひざらめかも。

昭和時代の古典研究と現代の古典研究では、結構な相違があります。ただ、現在はなかなか出版が難しいようで本からですと昭和から研究は停滞し進歩していません。一方、ネット検索すると、相当に新しいものがヒットします。ただ、昭和時代からの研究者はネット上での新しい研究を「トンデモ論」と非難し、学会で認定し出版されるようなものを正統とします。立場立場ですが、難しいものがあります。当然、「トンデモ論」では学会ものが正しいという認識ですが、それも時代により変わりますから、困ったものです。

今回もまったくに万葉集とは関係ありません。実に申し訳ありません。ただ、いつものように与太と法螺話に終始しています。加えて、古代や中世の時代、有名な古典の写本には美術品として調製されたものと学問として写本されたものとがあると云う、実にとぼけた視線から与太と法螺の話を進めています。例えば、元永本古今和歌集のような絢爛華美の写本が忠実に原典を写本したのか、それとも仮名書道の美を追求した贈答などを目的とした書道からの美術品なのかの判断です。近代西洋絵画においてデフォルメされた模写から原画を論表する人はいませんが、研究を目的に精密模写・模造されたものは原画研究の材料になります。さて、ほぼ、贈答を目的として作られた写本は、どちらに位置するでしょうか。

馬鹿話はさておき、古今和歌集には真名序と仮名序が付けられており、伝本からの多数決では仮名序が本来の序文であり、真名序はおまけとして巻末に、又は載せないのがおおむねです。ここから、古今和歌集の序文となる仮名序を主筆した紀貫之が古今和歌集編纂の主体であり、仮名序に示す歌論を下に編纂したと考えられています。さらに、真名序は仮名序をパクったとも、擬えたとも、そのような説を立てる人もいます。

一方、近年、定家本系の伝慈円筆という古今和歌集の写本が発見され、どうも、古今和歌集の古い姿は巻頭に真名序を置く形だったと考えられるようになってきました。昭和中期から平成初期の通説がどうも変わって来たようです。古今和歌集伝本の研究において、昭和中期までには西下経一氏による研究では平安時代後期の藤原基俊が残した写本(基俊本)では巻頭に真名序を置き、巻末に仮名序を置いた形とし、その後、平安時代末期となる藤原俊成が残した写本(俊成本)では巻頭に真名序と仮名序を順に置いたとします。鎌倉時代初期となる藤原定家が残した彼の初期の写本(定家本)とされる伝慈円筆本は藤原俊成と同じ巻頭に真名序と仮名序を順に置く形です。一般の流布本とは趣が異なります。

古今和歌集の伝本の研究では、古典を古典する写本の歴史では長元八年(1030)に紀貫之自筆本を下に花山法皇御本が成り、これを祖本として基俊本、俊成本、定家本に繋がり、この系統では巻頭に真名序を持ちます。この系統には女性に贈呈するような歴史はありません。

他方、清輔本系と称される系統は小野皇太后御本、陽明門院御本、新院御本の三つの紀貫之自筆本と思われる写本を校合して成ったもので、これには真名序を持たないのが正統です。ところが、なぜか清輔は校合の結果、巻末に真名序を取り入れます。ただ、新院御本は貫之自筆本の写しとの伝承があるが違い、最大の可能性として妹か妻の手許本ではないかとします。つまり、三本ともに女性を対象とした写本です。

ところが、元永本は様子が違うとします。内容から元永本は定家本とも清輔本とも系統を別とし、表記の相違がはなはだしいとします。どうも贈答など主目的に成ったようで原典を正しく伝えるという目的ではなかったようです。

伝本において、新院御本に貫之関係者の女性が原典から写したと伝承するように、可能性として奉呈する相手が女性の場合、巻頭の真名序に変えて仮名序を置いたかもしれません。それで歌学者系で伝わる写本と女性への贈答を目的として作られた写本とで真名序の扱いが違うのでしょう。これがあったため清輔は古典研究成果では真名序を加えますが、祖本となる三本に真名序がないために、「私が書き加えました」として巻末に追記したのでしょう。これが現在の古今和歌集伝本研究の俯瞰です。

現在、藤原定家の写本の系統を流布本として標準的な古今和歌集のテキストとして使用します。その流布本では巻頭に仮名序を置きますが、真名序は巻末に紹介するものと省略するものとに分かれます。つまり、現在の古今和歌集の紹介は藤原基俊、藤原俊成、藤原定家という平安時代後期から鎌倉時代初期を代表する和歌人が残した古今和歌集写本の姿とは違い、後年の書写した人たちによる校訂の姿になっていることになります。ただ、限定された資料の関係から古今和歌集の姿を基俊本以前に遡って探るのは困難な様です。

当然、古今和歌集の姿については議論があります。久曾神昇氏は藤原俊成が勝手に真名序を巻頭に書き加えたと主張しますし、西下経一氏は藤原俊成が基俊本を基に校合した結果として真名序を習って巻頭に置き、次いで仮名序も置いたとします。なお、定家自身による写本には「亡父自筆之本」や「以家本重書写之」と奥書しますから、正しい定家系古今和歌集写本であれば俊成本に従いますから伝慈円筆本のように巻頭に真名序と仮名序とを順に置く形でなければいけません。逆に流布本は勝手に変更したことになります。これがあるために、元永本古今和歌集や新院御本などから久曾神昇氏は藤原俊成が伝統に拠らず真名序を巻頭に置いたと非難するわけです。ただ、写本も目的と相手は誰かの視線がありますと、議論も変わるでしょう。

現時点では伝世完本の中で最古となる平安時代後期、元永3年(1120年)頃に書写された元永本古今和歌集には巻頭に仮名序はありますが、真名序は載りません。一方、藤原俊成が参照した基俊本の、その藤原基俊は1060年から1142年の人ですので、元永本古今和歌集の書写の時代と重なります。紹介しましたように定家系の古今和歌集写本であれば本来であれば真名序と仮名序とを順に置く形でなければいけませんが、後年に写本した流布本はそうではありません。ここから逆に見ますと元永本古今和歌集だけで古今和歌集の本来の姿を語る訳にはいかないのです。そこが古今和歌集の難しさです。

さらに小筆による和文の美に漢文は似合わないのです。ここが写本と祖本とにおける問題があります。この書道からの美意識をどのように評価するかで真名序の扱いが変わります。美意識の中で漢文書体と小筆による仮名書道が同居できるかです。元永本古今和歌集は仮名書道の絶頂期における代表的古筆作品と扱われる国宝ですし、使う紙などの工夫を凝らした贅を極めたものです。学術書ではありません。一方、元永本時代の漢文は世尊寺流などの書体で書くのが流行です。美意識において、仮名書道と世尊寺流などの漢文書体がデザインとして一つの美術作品の中で同居したでしょうか。また、真名序は漢文であり、漢言葉です。これを時代の中で和歌集の中でどのように消化したかです。新古今であれば和歌に漢言葉を使うのは忌言葉となります。時代と云う場合、参考として古今和歌集の巻頭となる歌番号一と歌番号二を紹介しますが、古今和歌集が奉呈されたとき、まだ、仮名文字は一般的な表記方法ではありません。一字一音の万葉仮名(変体仮名)の清音で表記します。さて、平安時代初期、平安時代中期、平安時代後期でのそれぞれの人たちの書と云うものへの美意識はどうだったでしょうか。平安時代初期はまだ漢詩漢文の勢いは衰えていません。

古今和歌集巻第一

春哥上

歌番号一

布留止之尓者留多知氣留比与女留

ふるとしにはるたちけるひよめる

止之乃宇知尓者留者幾尓氣利比止々世遠己曽止也以者武己止之止也以者武

としのうちにはるはきにけりひとゝせをこそとやいはむことしとやいはむ

歌番号二

者留多知氣留比与女留

はるたちけるひよめる

蘇弖比知天武寸比之美寸乃己保礼留遠者留多川計不乃可是也止久良武

そてひちてむすひしみすのこほれるをはるたつけふのかせやとくらむ

ここで、その藤原基俊、藤原俊成、藤原定家たちが重要した和歌の優劣判定基準で「幽玄」という言葉があり、今日では次のように解説し、日本文化では非常に重要視します。

幽玄とは、文芸・絵画・芸能・建築等、諸々の芸術領域における日本文化の基層となる理念の一つ。

古くは、『古今和歌集』の真名序において「興或は幽玄に入る」として用いられている。 『古今和歌集』の撰者の一人である壬生忠岑は、歌論『和歌体十種』の高情体の説明において「詞は凡そ流たりと雖も、義は幽玄に入る、諸歌の上科と為す也」と表現し、高情体を十種の最高位としている。

基俊に師事した藤原俊成は、歌合の判詞の中で、幽玄を「姿既に幽玄の境に入る」「幽玄にこそ聞え侍れ」「幽玄の体なり」「心幽玄」「風体は幽玄」と批評用語として多用し、また藤原俊成の子で『新古今和歌集』・『百人一首』の撰者である藤原定家は、歌論『毎月抄』の中で和歌を分類した十体の一つとして、幽玄様を挙げている。

示しました解説が紹介しますように古今和歌集の真名序では次のように紹介します。

原文 至如難波津之什献天皇、富緒川之篇報太子、或事関神異、或興入幽玄

読下 至りて、難波津の什を天皇に献ずる如く、富緒川の篇の太子に報ひ、或いは事は神異に関り、或いは興き幽玄に入る

他方、これに対応する仮名序は次のようになっており、非常に大部な構成となっていますが、幽玄に対応する部分はありません。(注:藤原定家の解説文は除いた)

原文 難波津の歌は、みかどのおほんはじめなり。安積山のことばは、采女のたはぶれよりよみて、このふたうたは、歌の父母のやうにてぞ、手習ふ人のはじめにもしける。そもそも、うたのさま、六つなり。からのうたにもかくぞあるべき。・・・中略・・・。その初めを思へば、かかるべくなむあらぬ。

本末部に資料として対比を紹介していますが、真名序と仮名序とは似た内容で文章を展開しますが、ここでは相当に態度が違います。真名序は和歌の始まりを紹介し、次いで神異・幽玄へと歌論は展開します。対する仮名序は和歌の始まりから歌の六つのさまへと展開して詳細しますが、神異・幽玄への直接の対応はありません。

ここで、真名序に戻りますと「難波津之什献天皇、富緒川之篇報太子」について、「難波津之什献天皇」が意味するものは王仁が詠ったとする次の歌とされています。ただ、この歌は日本書紀、古事記、万葉集には載らない歌です。

和歌 難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花

また、「富緒川之篇報太子」が意味するものは聖徳太子の片岡山伝説に関わる拾遺和歌集に載る次の歌とされます。

和歌 いかるがの-とみのをかはの-たへはこそ-わかおほきみの-みなわすれめ

解釈 いかるがの富の緒川の絶えばこそ我が大君の御名忘られめ

この聖徳太子に関わる富緒川の歌は、どうも出典元が日本霊異記らしく、そこでは次のように表記されています。この原文直読ですと、紹介する解釈のような読み下しとなります。

原文 伊可流可乃 三乃乎可波乃 太紅波己曾 和可於保支見乃 三奈和數良禮女

解釈 斑鳩の御野小川の絶ゆばこそ我が大君の御名忘られめ

これが拾遺和歌集 巻20哀傷の歌番号1351の歌に変化し、ここから先の「富緒川之篇」に結びつくことになります。伝承では斑鳩寺の脇を流れる小川を富の小川と呼び、一方で、近隣に富雄川が流れることから、歌の「三乃乎可波」の句に頭一字の欠落を見て「富の雄川」とも称するようです。

詞書 うゑ人かしらをもたけて、御返しをたてまつる

詠人 うゑ人

和歌 いかるかやとみのをかはのたへはこそわかおほきみのみなをわすれめ

解釈 斑鳩や富の緒川の絶えばこそ我が大君の御名を忘られめ

推定ですが、紀貫之は日本霊異記を原文から読んでいて、本来の歌がどのように変わって「富緒川之篇」へと繋がったかを知っていたようです。そうしますと、飛鳥時代に聖徳太子の名を借りて和歌の姿が整ったとする説話は成り立ちません。つまり、歌論を述べる時に「富緒川之篇」の例は都合が悪いことになります。それで、紀貫之は扱うことを避けたと思われます。ただし、紀貫之はなぜか仮名序では神異・幽玄については解説していません。

序を和歌の歌論と見ますと、紀淑望の真名序と紀貫之の仮名序での大きな違いは、仮名序で詳細する「うたのさま、六つなり」の解説の有無ですし、「或事関神異、或興入幽玄」の意識の扱いです。

個人の偏った感覚ですが、最初、当時の時代を映して漢文による献文があり、これが編纂者ではありませんが漢文文章の第一人者であった紀淑望による真名序なのでしょう。それに対して「於是重有詔」により、和歌を重用しての和文による序への解説が求められたと推定します。両序がその全体の構成では同じ様を示すように独立的に創られたものではありません。およそ、最初に真名序があり、その骨子を変えない範囲での和文解説となる序文、つまり仮名序になったのでしょう。先後の順を問いますと真名序が先で仮名序が後となります。

すると、仮名序が後ですから紀貫之は「或事関神異、或興入幽玄」と云う言葉を「うたのさま」と解釈したことになります。それで真名序の初段に示す歌の様である六義を合わせて、「うたのさま」に解説したのでしょう。ただ、これは和歌の進化によりその和歌を詠う境地が幽玄に入ると解釈するものとは違います。同じ古今和歌集の選者である壬生忠岑が幽玄と云う言葉を重要視したのとは大きな違いがあります。

一方、紀淑望は真名序の三段目のところで中国の皇帝のように作歌にその人となりや学識を見ます。紀貫之はそのような歌に人物をみることに同意しますが、同時に歌が詠うべき世界感を詳述します。この歌が詠うべき世界感を詳述することで中国語が云うところの「或事関神異、或興入幽玄」を大和言葉で表したのかもしれません。しかしながら、それであっても仮名序は真名序の解説の位置付けとなります。

このように個人の偏見で古今和歌集の序文を眺めますと、藤原基俊、藤原俊成、藤原定家たち示した巻頭の最初に真名序を置き、その大和言葉の解説・解釈となる仮名序を続けておくのが正しい姿なのでしょう。又は、藤原基俊が示した巻頭に「まえがき」となる真名序を、巻末に「おわりに」となる仮名序を置くのが素直なのでしょう。

ただ、鎌倉時代以降では万葉集では前置漢文や長歌は鑑賞しないもののように扱いますから、古今和歌集でも積極的に漢文の真名序を尊重する態度はなかったと考えます。万葉集から個々の作品群である前置漢文や長歌を取り除くことは不可能ですが、古今和歌集では真名序と仮名序との両序がありますから仮名序だけで十分との判断があっても良いのでしょう。それで極端な例では本文となる和歌作品と関係を持たない仮名序すら載せないと憶測します。

参考として、遊びの比較を以下に載せます。

真名序の読み下し 第一段

それ、和歌は、その根を心地に託け、その華を詞林に発つものなり。

人の世にあるは無為なること能はず、思慮遷り易く、哀楽あひ変る。感じて志を生じ、詠じて言に形る。ここをもちて逸する者はその声を楽しみ、怨ずる者はその悲しみを吟ず。もちて懐を述べ、もちて憤を発つべし。

天地を動かし、鬼神を感ぜしめ、人倫を化し、夫婦を和ぐること、和歌より宜しきはなし。

和歌に六義あり。一に曰く、風。二に曰く、賦。三に曰く、比。四に曰く、興。五に曰く、雅。六に曰く、頌。

もしそれ春の鶯の花中に囀り、秋の蝉の樹上に吟ひ、曲折なしといへども、各の歌謡を発す。物は皆にこれあり、自然の理なり。

然れども、神世七代は、時に人の質は淳く、情と欲を分かつことなく、和歌いまだ作らず。素戔烏尊の出雲の国に到るに逮びて、始めて三十一字の詠あり。今の反歌の作なり。その後、天神の孫、海童の女といえども、和歌をもちて情を通ぜずといふことなし。

爰に人の代に及びて、この風大きに興る。長歌・短歌・旋頭の本の類は混りて雑躰として一にあらず、源の流れ漸く繁し。譬へば、なほ、雲を払ふ樹の寸苗の煙より生り、天を浮ぶる波の一滴の露より起るがごとし。

仮名序 第一段

やまとうたは、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。世の中にある人、ことわざしげきものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひいだせるなり。花に鳴く鴬、水にすむかはづのこゑをきけば、生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける。力をもいれずして、天地をうごかし、目に見えぬ鬼神をもあはれれとおもはせ、男女のなかをもやはらげ、たけきもののふの心をもなぐさむるは歌なり。

この歌、天地のひらけけはじまりける時よりいできにけり。しかあれども、世につたはることは、ひさかたの天にしては、下照姫にはじまり、あらがねの地にしては、素盞烏尊よりぞおこりける。ちはやぶる神代には、歌の文字もさだまらず、すなほにして、ことの心わきがたかりけらし。人の世となりて、素盞烏尊よりぞ、三十文字あまり一文字はよみける。

かくてぞ花をめで、鳥をうらやみ、霞をあはれび、露をかなしぶ心言葉おほく、さまざまになりにける。遠き所も、いでたつ足もとよりはじまりて、年月をわたり、高き山も、麓のちりひぢよりなりて、天雲たなびくまでおひのぼれるごとくに、この歌もかくのごとくなるべし。

真名序の読み下し 第二段

至りて、難波津の什を天皇に献ずる如く、富緒川の篇の太子に報ひ、或いは事は神異に関り、或いは興き幽玄に入る。但し、上古の歌を見るに、多くの古き質の語を存し、いまだ耳目の翫とせず、徒に、教戒の端とせり。

仮名序 第二段

難波津の歌は、みかどのおほんはじめなり。安積山のことばは、采女のたはぶれよりよみて、このふたうたは、歌の父母のやうにてぞ、手習ふ人のはじめにもしける。

そもそも、うたのさま、六つなり。からのうたにもかくぞあるべき。

その六くさの一つには、そへ歌。おほささぎのみかどをそへたてまつれる歌。

なにはづに咲くやこの花冬こももりいまは春べと咲くやこの花

といへるなるべし。

二つには、かぞへ歌。

さく花におもひつくみのあぢきなさ身にいたつきのいるもしらずて

といへるなるべし。

三つには、なずらへ歌。

君にけさあしたの霜のおきていなばこひしきことに消えやわたらむ

といへるなるべし。

四つには、たとへ歌。

わが恋はよむともつききじありそうみの浜のまさごはよみつくすとも

といへるなるべし。

五つには、ただこと歌。

いつはりのなき世なりせばいかばかり人のことのはうれしからまし

といへるなるべし。

六つには、いはひ歌。

この殿はむべもとみけりさきくさの三つば四つばにとのつくりせり

といへるなるべし。

今の世の中、色につき、人の心花になりにけるより、あだなる歌、はかなきことのみいでくれば、色好みの家に、うもれ木の人知れぬこととなりて、まめなる所には花すすきほにいだすべきことにもあらずなりにたり。その初めを思へば、かかるべくなむあらぬ。

真名序の読み下し 第三段

古の天子、良辰美景ごとに、詔して侍臣の宴に筵る者に預して和歌を献らしむ。君臣の情、これによりて見るべし。賢愚の性、ここにおきて相分る。民の欲に隋ひて、士の才を択ぶ所以なり。

大津皇子の初めて詩賦を作りしより、詞人・才子の風を慕ひ塵に継ぎ、かの漢家の字を移し、我が日域の俗を化す。民の業一たび改りて、和歌、漸く衰へぬ。

然れども、なほ先師柿本の大夫という者あり、高く神妙の思ひを振りて、独り古今の間に歩せり。山辺の赤人といふ者あり、ともに和歌の仙なり。その余の和歌を業とする者、綿々として絶えず。

彼の時に及びて、澆漓に変じ、人は奢淫を貴び、浮詞は雲のごとく興り、艶なる流れは泉のごとく涌く。その実は皆に落り、その華ひとり栄えむ。至りて色を好む家有り、これをもちて花鳥の使ひとなす。食を乞ふ客、これをもちて活計の謀りと為す。故に、半ば婦人の右と為し、ただ大夫の前に進めむ。

近き代に、古風を存する者はわづかに二三人なり。然れども、長短同じからず、論じてもちて弁ふべし。

仮名序 第三段

いにしへの代々のみかど、春の花のあした、秋の月の夜ごとに、さぶらふ人々をめして、ことにつけつつ、歌をたてまつらしめ給うふ。あるは花をそふとて、たよりなき所にまどひ、あるは月を思ふとて、しるべなきやみにたどれる、心々を見給ひて、さかしおろかなりとしろしめしけむ。しかあるのみにあらず、さざれ石にたとへ、つくばやまにかけて君をねがひ、よろこび身にすぎ、たのしび心にあまり、富士のけぶりによそへて人をこひ、松虫のねに友をしのび、高砂住の江の松も、あひおひのやうにおぼえ、男山のむかしを思ひ出でて、をみなへしのひとときをくねるにも、歌をいひてぞなぐさめける。また、春のあしたに花の散るを見、秋の夕暮れにこの葉のおつるをきき、あるは、年ごとに鏡の影に見ゆる雪と波とをなげき、草の露水の泡を見てわが身をおどろき、あるは、きのふはさかえおごりて、時をうしなひ、世にわび、したしかりしもうとくなり、あるは松山の波をかけ、のなかの水をくみ、秋はぎのしたばをながめ、暁のしぎのはねがきをかぞへ、あるはくれたけのうきふしを人にいひ、吉野川をひきて世の中をうらみきつるに、今は富士の山もけぶりたたずなり、ながらの橋もつくるなりときく人は、歌にのみぞ心をなぐさめける。

いにしへよりかく伝はるうちにも、奈良の御時よりぞ広まりにける。かの御世や歌の心を知ろしめしたりけむ。かの御時に、おほき三位柿本人麿なむ、歌の聖なりける。これは君も人も身を合はせたりと言ふなるべし。秋の夕べ龍田河に流るる紅葉をば、帝の御目に錦と見たまひ、春の朝、吉野の山の桜は、人麿が心には、雲かとのみなむ覚えける。

また山辺赤人といふ人ありけり。歌にあやしく妙なりけり。人麿は赤人が上に立たむことかたく、赤人は人麿が下に立たむことかたくなむありける。

この人びとを聞きて、また優れたる人も呉竹の世々に聞こえ、片糸のよりよりに絶えずぞありける。これより前の歌を集めてなむ、万葉集と名付けられたりける。

ここに、いにしへのことをも、歌の心をも知れる人わづかに一人二人なりき。しかあれど、これかれ得たる所、得ぬ所、互ひになむある。

かの御時よりこの方、年は百年余り世はと十継ぎになむなりにける。いにしへの事をも、歌をも知れる人、詠む人多からず。今この事を言ふに、官位高き人をば、たやすきやうなれば入れず。

真名序の読み下し 第四段

花山の僧正は、尤も歌の体を得たり。然れども、その詞は華にして実は少なし。図画の女を好み徒らに人の情を動かすごとし。

在原の中将の歌は、その情余りありて、その詞足らず。萎める花の彩色少なしといへども、薫香あるがごとし。

文琳は巧みに物を詠ず。然れども、その体俗に近し。賈人の鮮かなる衣を着たるがごとし。

宇治山の僧喜撰は、その詞は華にして麗わしくも、首尾停滞せり。秋の月を望むに、暁の雲に遇へるがごとし。

小野の小町が歌は、古の衣通姫の流なり。艶なれども気力なし。病める婦の花の粉を着たるがごとし。

大友の黒主が歌は、古の猿丸大夫の次なり。頗る逸興ありしが、その体は甚だ鄙。田夫の花の前に息めるがごとし。

この外に氏姓流れ聞ゆる者、勝へて数ふべからず。その大底は皆、艶をもちて基とし、和歌の趣きを知らざる者なり。

仮名序 第四段

その他に、近き世にその名聞こえたる人は、すなはち、僧正遍昭は歌の様は得たれども誠少なし。たとへば、絵に描ける女を見て、いたづらに心を動かすがごとし。

在原業平はその心余りて詞足らず。萎める花の色なくて匂ひ残れるがごとし。

文室康秀は詞は巧みにてその様身に負はず。いはば商人の良き衣着たらむがごとし。(吹くからに野辺の草木の萎るればむべ山風を嵐といふらむ。深草の帝の御国忌に、草深き霞の谷に影隠し照る日の暮れし今日にやはあらぬ)

宇治山の僧、喜撰は詞かすかにして始め終り確かならず。いはば秋の月を見るに暁の雲にあへるがごとし。詠める歌多く聞こえねば、かれこれを通はしてよく知らず。

小野町はいにしへの衣通姫の流れなり。あはれなるやうにて強からず。いはば良き女の悩める所あるに似たり。強からぬは女の歌なればなるべし。

大伴黒主はその様卑しいはば薪負へる山人の花の蔭に休めるがごとし。

この他の人びと、その名聞こゆる野辺に生ふる葛のはひ広ごり、林に繁き木の葉のごとくに多かれど、歌とのみ思ひて、その様知らぬなるべし。

真名序の読み下し 第五段

俗人の栄利の事を争ひて、和歌を詠ずることを用いざる。悲しきかな、悲しきかな。貴きが相と将を兼ね、富は金銭を余せりといへども、骨いまだ土中に腐ちざるに、名は先に世上に滅えぬ。適つて後世に知らるる者は、唯和歌の人のみ。なんとすれば、語は人の耳に近く、義は神明に慣へばなり。

昔、平城の天子、詔して侍臣に令して万葉集を撰ばしむ。それより来、時は十代を歴、数は百年を過ぎたり。その後、和歌は棄てて採られず。風流は野宰相の如く、軽情は在納言の如しといへども、皆、他の才をもちて聞え、この道をもちて顕はれず。

仮名序 第五段

(該当する部分なし)

真名序の読み下し 第六段

陛下の御宇今に九載なり。仁は秋津洲の外に流れ、恵は筑波山の陰よりも茂し。淵の変じて瀬の声、寂々として閉口、砂の長じて巌となる頌、洋々として耳に満てり。既に絶えたる風を継がむことを思ほし、久しく廃れたる道を興さむことを欲ほす。

爰に、大内記の紀友則・御書所の預紀の貫之・前の甲斐の少目凡河内の躬恒・右衛門の府生壬生の忠岑等に詔して、各に、家の集、ならびに古来の旧歌を献らしめ、続万葉集といふ。ここにおきて、重ねて詔あり、奉るところの歌を部類し、勒して二十巻とし、名づけて古今和歌集といふ。

仮名序 第六段

かかるに、今、すべらきの天の下知ろしめすこと、四つの時、九の返りになむなりぬる。あまねき御うつくしみの浪、八洲の他まで流れ、広き御恵みの蔭、筑波山の麓よりも繁くおはしまして、よろづのまつりごとをきこしめす暇、もろもろのことを捨てたまはぬあまりに、いにしへの事をも忘れじ、古りにし事をも興したまふとて、今もみそなはし、後の世にも伝はれとて、延喜五年四月十八日に、大内記紀友則、御書所預紀貫之、前甲斐少目凡河内躬恒、右衛門府生壬生忠岑らに仰せられて、万葉集に入らぬ古き歌、自らのをも奉らしめたまひてなむ。

それが中に、梅をかざすよりはじめて、郭公を聞き、紅葉を折り、雪を見るにいたるまで、また鶴亀につけて、君を思ひ、人をも祝ひ、秋萩、夏草を見て妻を恋ひ、逢坂山に至りて、手向けを祈り、あるは春夏秋冬にも入らぬ種々の歌をなむ、選ばせたまひける。すべて千歌、二十巻、名づけて古今和歌集と言ふ。

真名序の読み下し 第七段

臣等、詞は春の花の艶少きに、名は秋の夜の長きを竊めり。況むや、進みては時に俗の嘲を恐れ、退きては才芸の拙きを慙づるを。適に和歌の中興に遇ひて、もちて吾が道の再び昌へることを楽しぶ。嗟乎、人麻呂既に没して、和歌ここにあらずや。

時に延喜五年、歳の乙丑に次る四月十五日に臣貫之等謹みて序す。

仮名序 第七段

かくこの度、集め選ばれて、山下水の絶えず、浜の真砂の数多く積もりぬれば、今は飛鳥川の瀬になる恨みも聞こえず、さざれ石の巌となる喜びのみぞあるべき。

それ枕詞、春の花匂ひ少なくして、むなしき名のみ、秋の夜の長きを託てれば、かつは人の耳に恐り、かつは歌の心に恥ぢ思へど、たなびく雲の立ちゐ、鳴く鹿の起き臥しは、貫之らがこの世に同じく生まれて、この事の時に会へるをなむ喜びぬる。

人麿亡くなりにたれど、歌のこと留まれるかな。たとひ時移り事去り、楽しび悲しび、行き交ふとも、この歌の文字あるをや。青柳の糸絶えず、松の葉の散り失せずして、まさきの葛長く伝はり、鳥の跡久しく留まれらば、歌の様をも知り、事の心を得たらむ人は、大空の月を見るがごとくに、いにしへを仰ぎて、今を恋ひざらめかも。

昭和時代の古典研究と現代の古典研究では、結構な相違があります。ただ、現在はなかなか出版が難しいようで本からですと昭和から研究は停滞し進歩していません。一方、ネット検索すると、相当に新しいものがヒットします。ただ、昭和時代からの研究者はネット上での新しい研究を「トンデモ論」と非難し、学会で認定し出版されるようなものを正統とします。立場立場ですが、難しいものがあります。当然、「トンデモ論」では学会ものが正しいという認識ですが、それも時代により変わりますから、困ったものです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます