2月に行われる三重県名張市・井出(いで)の「おしゃかさん」は、コロナ禍での影響を受けて中止の判断をとった。

だが、東隣の名張市・結馬(※行政読みはけちば、一部住民はけちま呼び)は、イノコモチと同じく、コロナ禍であっても実施するようだ、と区長が話していた。

地区首長のとらえ方の違いなのか、それとも対象家のすべてが合意形成されなければ中断を決断するのか。

決断の意図はわからないが・・・

井出も結馬もかつては、錦生村(にしきおむら)に属していた。

錦生村は、その2地区以外に、安部田、黒田、矢川、上三谷、竜口の各地区があり、いずれも初瀬街道沿いに集落がある地域である。

野崎清孝氏の論文、『伊賀における小地域集団としての小場』によれば、各地区は、大字内区分けの小場(※奈良県は小字)として、呼ばれている地区単位の呼称。

論文に、伊賀隣村の木場呼称の地区、「・・中世末、近世初頭以前に伊賀国であった、奈良県御杖村、曽爾村、山添村(※波多野地区)、月ケ瀬村、京都府南山城村、三重県美杉村を含め、当時の伊賀国領域の中に、藤堂藩成立以前に発生したと考えられる」とあった。

そういえば、正月7日の山の神行事取材地に奈良県山添村・菅生(すごう)がある。

古くから山仕事をしてきた地区分けの名称は”木場(こば)”だった。

もしか、とすればだが、”小場”から”木場”に移ったのでは、と思われる呼称である。

長い歴史・文化に古き街道を訪ねて歩くのも佳し、であるが、忘れてならないのが地域で行われてきた伝統的な民俗行事である。

結馬区長のYさんから、聞いていた“ねはん”行事の日程は、3月15日に近い第二日曜日。

元々は3月15日に行われていたが、休日に移行されたもよう。

井出は2月。

3月に行われる結馬(けちば)との日程の月差は、新暦か、旧暦かの違いであろう。

お釈迦さまが完全なる悟りを得、入滅された日が旧暦の2月15日。

お釈迦さまの徳を偲ぶ日が涅槃の日であったが、明治維新を境に新暦に調整された寺院や地域は新暦の3月15日に移った。

結馬区長の話によれば、「全員が揃って一軒一軒を巡るのではなく、個々の小グループ単位で動く。ですが、同じコースを辿ることなく、各グループが、それぞれにくりだして、お菓子もらいにイノコモチ行事と同様に集落全戸(※40戸)を巡る。もらったお菓子は数多く、大きな袋が3袋以上にもなることもあった。お菓子は、夏休みまでぼちぼち食べる子もおれば、早めに食べきってしまう子もいた。涅槃の掛図を掲げる公民館は、巡回の途中か、それとも最後にするのかは、各グループの行程によって替わるようだ。」と、話していた。

前年の令和2年11月21日に結馬入り、初の行事取材が「亥の日の亥の子」だった。

子どもたちとともに同行していた親御さんのIさんが話してくれた「ねはんのスルメ」。

えっ、もう一度お願いします、と伝えて再確認した「ねはんのスルメ」。

子どもたちも同じように呼ぶ「ねはんのスルメ」行事。

「ねはんのスルメ」は、「ねはんのすすめ」が訛った語である。

今では、廃れて中断した地域も多くなった奈良県内に少なくとも十数例の事例がある。

子どもが集落を巡り、一軒、一軒訪ねては、「ねはんをすすめ」を唱え、お米をもらい受ける。

奈良県山添村・勝原の子供涅槃の「ねはんをすすめ」の詞章は「ネハン キャハン オシャカノスズメ」。

「ネハン キャハン オシャカノスズメ」は、「涅槃 脚絆(※脚絆布) お釈迦の雀」であるが、実は「薦め」が、いつしか訛って「雀」に移った事例である。

子どもから、子どもへ。

地区の子たちは、地区の後輩の子たちに繋いでいった地域の伝統行事である。

奈良市日笠町に子どもの涅槃がある。

お米集めの詞章は「ねはんのすずめ」。

今では廃れたが、奈良市菩提山町にあった子供の涅槃も「ねはんのすずめ」で、あった。

奈良市荻町の事例に、お米集めの際に「ねはんこんじ 米なら一升 銭なら百(※千円)」を囃しながら集落を巡るお金集めがある。

「ねはんこんじ」の詞章に思いだした奈良県山添村・桐山の事例。

当村では「ねはんこ」と呼ぶ行事名。

桐山村全戸すべての27戸は涅槃講だったことから、短く呼ぶ「ねはんこ」だ。

桐山の涅槃講の歴史は古く、始まりは宝永七年(1710)二月十五日であった、と藤堂藩藩士の日記に書いてあるようだ。

子供たちが「ネハンコンジ(※献じ、或は顕示か) アズキナナショウ」を囃し、各戸を巡ってお米貰いをすると聞いていたが、本来の唱文は「ねはんコンジ コンジ ねはんコンジ コンジ 米なら一升 小豆なら五合 銭なら五十銭(※または豆なら一荷)」であった。

また、昭和10年ころまで実施していた奈良県大和郡山市・椎木町に伝わる子供の涅槃講行事である。

平成3年10月に発刊した『椎木の歴史と民俗』によれば、子供たちが囃す「ねはんさんのすすめ」詞章に「ねはんさんのすすめ ぜになっと かねなっと すっぽりたまれ たまらんいえは はしのいえたてて びっちゅうぐわで かべぬって おんたけさんの ぼんぼのけえで やねふきやー」であった。

三辺繰り返しながら集落を巡って、お供えのお金を集めていたそうだ。

こうした事例から、考察した結馬の「ねはんのスルメ」は、自ずとわかってくる。

そう、「スルメ」でもなく、「すずめ」でもない、「勧め」である。

断片的だが、福井県鯖江市尾花に伝わる民話に「脇之谷 長禅寺 涅槃の勧め」の詞章が見つかった。

さて、各地区の事例でなく、結馬の涅槃こと「ねはんのスルメ」は、いつ、どこへ、どなたが動かれるのだろうか。

結馬区長、Iさん、二人の話を総合したら、午前9時ころに家族、友達などそれぞれのグループは、特定できないご自宅或いは公民館から出発するのだろう。

集落一軒ずつ巡る順は、特に決まりはない。

集落の子どもたち、全員が集団になり、揃って行くものではなく、個々の小グループ単位に設定される巡回ルートである。

バラバラに動きまわるし、他の組も同じコースを巡回することもない。

統率者不在の小グループ単位の動きは、離れ離れだけに、あっちこちに出没するグループに巡り合う運任せの取材になるだろう。

また、11月の亥の子行事の「イノコモチ」は6~7人だったが、涅槃の日は、大勢になる、と話していた。

見守る親とともに、兄弟姉妹も一緒に参加し、巡回するのであろう。

とにかく集落を一巡し、もらってくるお菓子。

大きな袋が3袋以上にもなる子供たち。

その量多く、夏休みがくるまでぼちぼち食べる子もおれば、早めに食べきってしまう子もいるようだ。

こうして一巡したら、最後に公民館へ。

コースから考えて、最後に公民館、という具合にならない子どもたちもいる。

その場合は、コース途中の公民館にあがって涅槃のおしゃかさんに手を合わすようだ。

40戸の結馬集落を巡って終える時間帯は、だいたいが昼ごろ。

午後になるグループもあるようだ。

その間の区長は、子どもたちが巡る早い時間帯に、公民館の扉を開けて、涅槃の掛図を掲げておく。

以上、だいたいの段取りはわかったが、さて何時ごろに結馬に行っておけばいいのだろうか。

動きはじめたばかりの時間帯なら、お菓子を詰める袋は少ないだろう。

お昼前に終わりそうなら、それより2時間ちょっと前に到着しておけばいいだろう、と判断し自宅を出発した。

亥の子行事に、何度か立ち寄ったコンビニエンスストア・ファミリーマート名張あかめ店。

到着した時間帯は、午前9時40分。

駐車場から集落に人が動いているかどうか、眺めていたが様相に変化なく、公民館に行けば遭遇する可能性もあるだろう、と車を動かした。

田園地を走っていたそのときだ。

たぶんに涅槃のお菓子もらい行きの人たちでは?

数は少ないが、少人数グループの姿がちらほら見える。

近くまで寄っていけば、数組のグループが、あっちの方角、こっちの方角に分かれる別行動。

さてさて車を停めなきゃと、亥の子行事の「イノコモチ」取材に許可をもらった広地に・・・・

停めたすぐ横のお家から出てくる2人の子どもを発見した。

カメラ機材を手に、慌てて飛び出した。

姿を見失った子どもたち。

お菓子をもらって、次の家に向かったようだ。

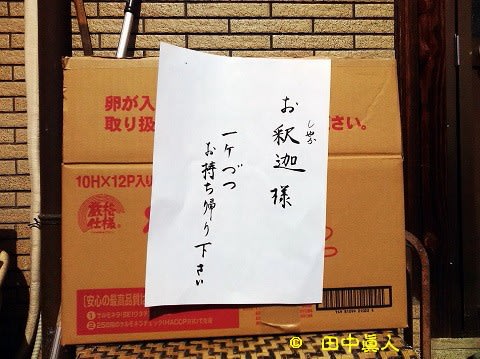

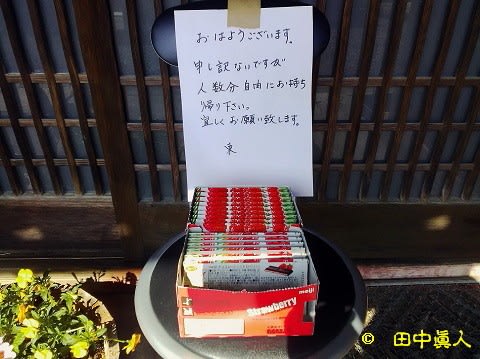

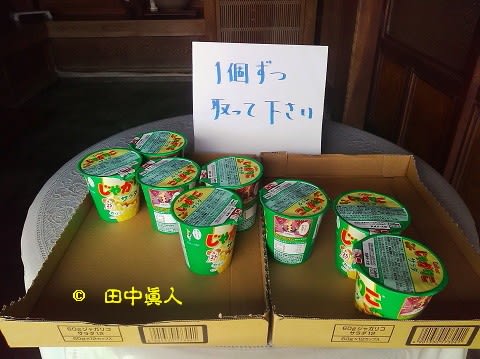

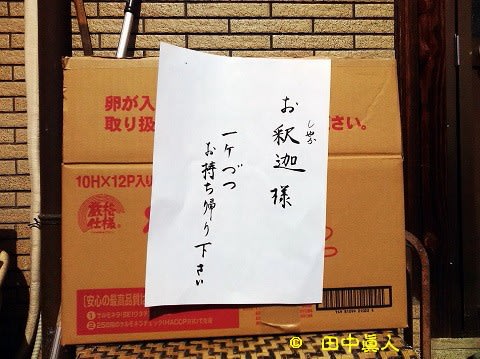

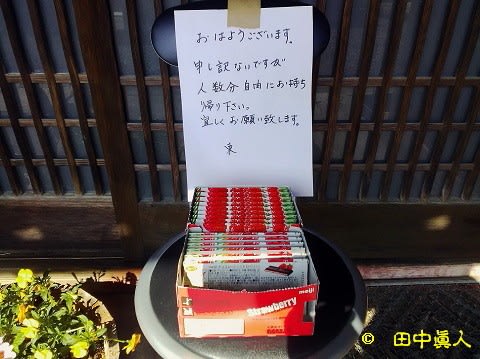

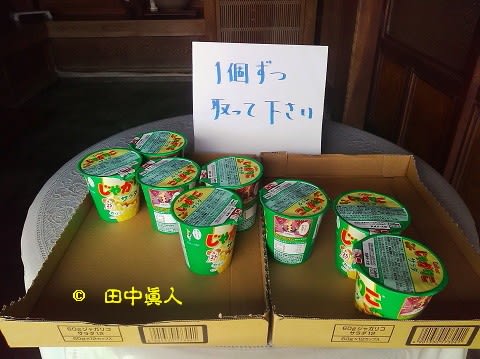

そのお家が用意していたお菓子配りの箱に「お釈迦様 一ケずつお持ち帰りください」、とある。

優しい言葉で書かれたお釈迦さまからの涅槃の日のお菓子。

中を覗いてみたらびっしり詰めている。

今日の涅槃の日に来てくれる子どもたちへの届け物。

足らないように用意している。

じっくり撮っている時間の余裕はない。

隣家では、と思って急ぐが、思うように足は動かない坂道。

声が聞こえてきたお家の前。

その家に出会った2人の子どもたち。

うち一人は、イノコモチ行事の際に出会った女子だった。

そのときと同じユニフォームの体操服を着た女子にほっとした。

もう一人の子どもさんは、保育園児。

年長の男の子だと母親はいう。

二組の親子に撮影許諾をいただいて、同行取材にあたる。

子どもたちだけでは不安になる。

母親が見守るなかでの行動する子どもたち。

生まれも育ちも、ここ結馬でなく、県外から地域内転居された新興住宅住まいの子たち。

今日の涅槃も、前年のイノコモチも、新参の人たちにも参加できるようにされている結馬の民俗。

都市部では見ることもない、歴史ある民俗行事に参加できるのはありがたい。

地区に感謝している、と話してくれたM家とI家の母と子たち。

イノコモチのときは、子供だけを行かせたけど、今日は見守りしている、という母親に「そのとき、中学2年生です、と云ってくれた娘さんからイノモコチの台詞を教えてもらったんです。

”イノモコチ ついて いわわんもんは おおうめ こうめ ひげのはえた オヤジ むこさん(むすこさん)もいおう よめはんもいおて ついでに デッチも いおてあれ”でした。

その台詞に次いで”それぇ”と声をかけて、イノコの石槌をうちます」と、説明してくれた中学2年性の娘さんでした、と伝えた。

転入・転校されて何年になるのか、聞いてないが、民俗詞章をきちっと記憶している娘さんの聡明さに感謝。

「ほんとうにお世話になりました」、と謝意を伝えて同行させてもらった。

ここら辺りから勾配は強くなる。

先に行きたい気持ちはあっても、心の臓の病を抱えている私の足は動かない。

石垣がある正面に見えるお家。

玄関を開けて待ってくださっていた。

坂道をくだったり、上ったりする結馬の里に、広地が現れた。

元々はお家があったのでは、と思える広地にお地蔵さんがあった。

7体のお地蔵さんは横一列。

丈夫そうな屋根をもつ横長の地蔵祠。

たぶんにあちこちにあった地蔵さんを寄せたに違いない。

お地蔵さんを通り抜けようとしたとき、中学2年生の母親Iさんが振り返り、参っていきましょう、と提案された。

上級生の娘さん、指示されたわけでなく、自身が思う心から手を合わせていた。

その行為を真似た男の子も手を合わせた。

付き添いの母は、ただ見守るだけに徹していた里の地蔵さんも、目を細めていただろう。

次の家に向かって行った二組の母子。

追っかけも難しい身体に、長閑な結馬の里山景観に見入っていた。

ふと目を下ろしたそこに春の目覚め・・

土筆があっちこちに出没。

向こうの黄色い花はタンポポ。

うきうきするくらいの陽気な景観も見惚れていた。

しばらくして合流した母と子。

男の子の目線に入った玄関先の土筆。

それからも歩き続けてきた集落巡り。

午前10時過ぎ。

母と子に遭遇してから15分も満たない。

ほどなくたどり着いた結馬の公民館。

涅槃に行き交う子供たちのために、扉は開けていた。

正面扉は開いてなかったので、イノコモチのときと同じように勝手口から入室。

長椅子を据えた広間。

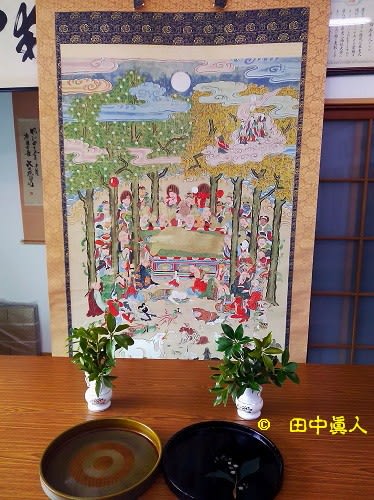

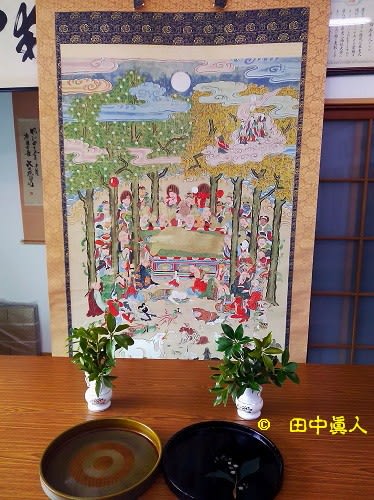

床の間でなく、柱に涅槃図を掲げていた。

お釈迦さんが入滅したお姿に、一対のシキビたてにお盆を2枚、置いていた。

二人の子たちは、共にもらってきたお菓子を供えて手を合わせて拝んでいた。

同行してきた母親は付き添い。

あくまでも主役は子供の結馬の「ねはんのスルメ」。

手を合わせるのは子供だけである。

前述したように、公民館は、途中に立ち寄る場合もあるし、最後にしている組もある。

それは出発地点で決まるような気がする。

涅槃図に拝む姿を撮らせてもらったから、およそ時間に余裕ができた。

その時間に地域調査。

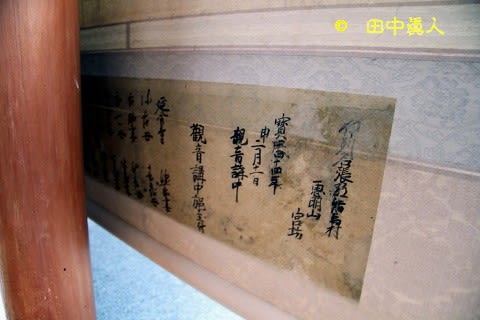

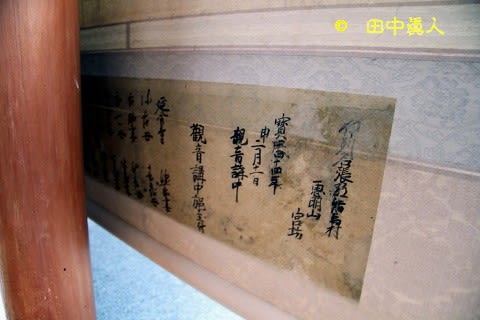

掛図の裏面を拝見する。

裏にあった墨書文字は「伊賀名張郡結馬村 恵明山宮坊 宝暦十四年(1764)申二月十一日 観音講講中 観音講施主付」。

表地は表装しなおしているが、なんと、258年前に観音講が寄進した涅槃図であった。

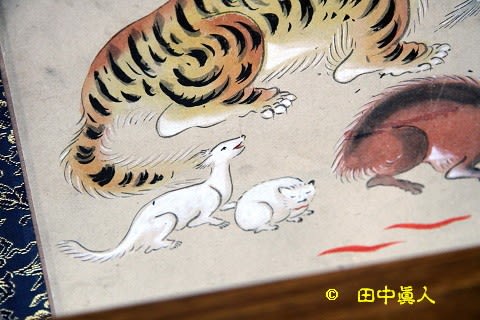

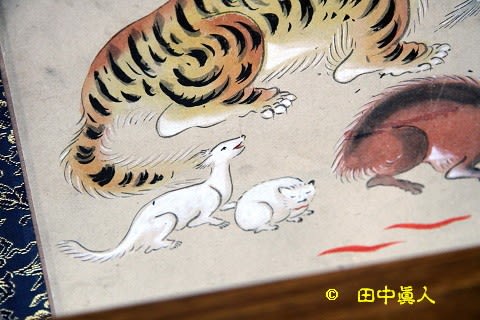

もしか、であるが、子どもたちと一緒に探してみた「猫」の姿・・・・らしき動物が見つかった。

仮に、間違いないなく猫であれば、全国に数少ない事例の一つに数えてもいいだろう。

こうした記録は、地域の文化遺産。

貴重な遺産は、後々に活用されるよう記録しておく。

公民館から去るとき、忘れてはならない、いっとき供えたお菓子は持ち帰りである。

公民館を出て、再出発した後半の集落巡り。

長閑な里山を巡る家々。

高台にあるお家に、途中下車したくなる、足の動きも止まりそうな急坂もあれば下り坂もある。

予め買ってきたお菓子を並べて迎え準備はしていたが、急な用事ができたのか、不在を知らせる張り紙に「おはようございます 申し訳ないですが、人数分 自由にお持ち帰りください。宜しくお願いいたします」のメッセージを添えた留守宅のお家にも立ち寄り、ありがたく受け取っていた。

長閑な景観に傾斜のある道の向こう側に白い花が咲いていた。

右手の高台に建つ民家の屋根はトタン葺き。

で、あれば、元々は茅葺民家。

雨戸が締まっているお家に暮らしの様相は見られない。

咲いていた白い花に近くまで寄ってわかった匂い。

春に薫る梅の花だ、とわかった。

母親らとともに、愉しんだ梅の花。

風下に立っていると、ほんわかする。

午前10時40分の時間帯。

40戸の集落のうち、まだ半分も満たない涅槃の巡回。

2組の母と子について廻って1時間。

お菓子袋もいっぱいになりつつあるが、私の身体は悲鳴をあげはじめた。

下りの道は、足の負担なく歩きやすいが、平坦な道でも疲労こんばいの足に動きは怠い。

どこかでいっぷくし、小休止したい施設は・・・コンビニエンスストアしかない。

そこまでなんとしてでも頑張りたい。

土筆の咲く道に、母と子は先を急ぐ。

ここら辺りに建つ民家の風情がなんともいえない。

広い庭に建つ情景を見ているだけでも落ち着く地に、もう一軒も好みの建物。

「亥の日の亥の子」の取材にも訪れた民家の玄関。

鍾馗さんが迎えるお家である。

なんでも建ててから150年にもなるという。おそらく新築時に奉った鍾馗さん。

新しき家に住む人たちの暮らしをずっと見守ってきたそうだ。

それにしても、この鍾馗さんの姿・形。

どこかで見たことがあるような・・・

奈良県高取町・土佐街道沿いに建つ町家。

比較したら容態はまったく違っていたが、瓦製だけに風合いはよく似ている。

ネットをぐぐった瓦製の鍾馗像の事例。

とにかく、やたら多く見つかる。

家の守り神、魔よけの鍾馗さんは民俗の一例。

そのお家から下った水路近くのお家も瓦製の守り神がいろいろ見つかる。

ちなみに屋根瓦に鍾馗像を飾る事例は、京都に多く見られるそうだ。

奈良県内にもよく見られる鳩ぽっぽ。

やや崩れが見られる年季の入った鳩の塀屋根飾り。

鳩瓦は、鬼瓦と同じ。

建物や家族を守る鬼瓦。

豊穣や子孫繁栄を願うのが鳩瓦。

そのような謂れから、男の象徴が鬼に対し、鳩は女の象徴とされる東広島市の説があるようだ。

天を仰ぐ像は七福神の布袋さん。

お家によっては大黒さんの事例もあれば、七福神が勢ぞろいする宝船瓦もあるようだ。

また、鬼瓦を専門に製作する職人を“鬼師”と呼ぶそうだ。

飛鳥時代に伝わった鬼瓦。

中国、古来の思想から生まれた鬼瓦。

大寺院から、長い年月を経て民間建築に持ち込んだ思想が、習俗化したのであろう。

鬼瓦のごく一部を見せていただいたi家。

少し離れた位置から見た十三重の塔に家紋入りのi家を祝う扇までもある。

玄関前にもあった目出度い鶴の姿。

時間と体力に余裕があれば、是非ともお伺いしたい鬼瓦の民俗であった。

体力の限界を感じた私は、母と子の二組の涅槃巡回に取材のお礼を伝えて場を離れた。

この先は、二組の親子が住む新興住宅地。

さらに、道路を渡った南に散在するお家にも巡回されることだろう。

見送った私は急いで入店したファミマのあかめ店。

何度かお世話になったトイレに急行。

疲労した身体を休めていた密室。

扉を開けた向こう。

そこに見た子供たち。

なんと別れてから数軒を巡ってここファミマあかめ店にも涅槃のお菓子もらい。

入店するなり、「涅槃にきました」と、伝えたら、店員さんは用意していたお菓子を子供たちの前に差し出していた。

まさかの再遭遇に、ピント合わせをする間もなく、夢中に押したシャッター。

なんとか記録できた地域の年中行事に参加していたファミマあかめ店の対応である。

コンビニエンスストアなどなかった時代は、例えば魚屋、生活用品に総菜などを売るよろづ屋さんがあった地区。

そのときからも、子供たちが巡るお菓子もらいの「ねはんのスルメ」。

こうして時代は代わっても継承してきた結馬の民俗の存在が嬉しい。

再会した子どもたちに聞けば、お家を出てすぐに、ファミマあかね店の前の国道165号線から南向こうの地区を先に行ったそうだ。

そこから田園を抜けて、最初の家で、バッタリ出会ったのだった。

午前11時ジャスト。

およそ1時間半の同行取材。

お世話になったM家とI家の母と子たちに、この場を借りて感謝申し上げる次第だ。

食事を摂ったファミマのあかめ店を離れて単独行動する。

公民館であれば、どなたかの組と遭遇するかもしれない。

そう思って、再び歩いて向かった結馬の公民館。

坂道登り切ろうとした、そのところに出会った軽トラ。

運転はY区長の奥さん。

軽トラに、お孫さんを乗せて巡回していたそうだ。

ときおり公民館を覗いて、涅槃の掛図があることを確認している、という。

早いグループは、朝9時の開始時間から動きだす。

午前11時過ぎには、集落巡りを終えて、若しくはお家の距離の関係に、途中立ち寄り。

それぞれの親子組単位で、公民館に立ち寄り、涅槃さんにお供えをしているようだ、と話してくれた。

公民館に待っていても、遭遇することはないだろう、と判断し、そこから道を下ってきた。

気になる行事の呼び名である「ねはんのスルメ」。

尋ねたお家は、今日、初めに拝見した「お釈迦様 一ケずつお持ち帰りください」の札の家である。

当地に事務所をもつT家に尋ねた行事の名称。

44歳の息子さんの時代は、「ねはんのすずめ」でした、という。

母親の時代はどうやったんやろか、と息子さんが疑問に思って、呼んでくださった。

母親も、同じく「ねはんのすずめ」だった。

今の子供たちが、先輩から継いできた、と思われる呼称の「ねはんのスルメ」。

44歳の息子さんから下の、現中学2年生は13歳、14歳。

その間の30年の間に「当時、子供だった誰かが云い出したんでしょうね」、と話す息子さん。

おそらく、誰かが言い間違ったのか、それとも意図的に面白がって「スルメ」と呼んだ。

“雀”を、洒落っぽく“スルメ”に、したらみなが笑ってくれた。

面白いから幼い子たちはキャッキャ、キャッキャと笑い転げた。

インパクトあった“スルメ”を、みなが面白がって囃した。

“雀”を忘れた子供たちは、それから「ねはんのスルメ」と、呼うようになった。

訛り、転化も繋ぐ伝統民俗の詞。実に興味深い行事名称の変遷である。

今にはじまった訛り、転化でなく、もっと昔からもあった名称継承のありかた。

全国津々浦々に限りなくある行事名の変遷事例の一つとして、敢えて名張市・結馬の「ねはんのスルメ」と記しておく。

ファミマあかね店近く、向こうから集団でやってきたIさん家族。

「亥の日の亥の子」取材の際に、「ねはんのスルメ」行事お話してくれた家族さん。

今日はお父さんに兄弟も一緒に「ねはんのスルメ」。

少し時間をずらして出発したそうだ。

しばらくの時間に、ファミリーマート名張あかめ店売りの総菜弁当でお昼を摂っていた。

疲労こんばいだった身体もようやく戻ってきた。

次の取材先に向かおう、として国道165線を走行。

そのときも見かけた結馬の「ねはんのスルメ」の一行。

数組は、お家の都合に合わせて昼間に調整されたようだ。

(R3. 3.14 EOS7D/SB805SH撮影)

だが、東隣の名張市・結馬(※行政読みはけちば、一部住民はけちま呼び)は、イノコモチと同じく、コロナ禍であっても実施するようだ、と区長が話していた。

地区首長のとらえ方の違いなのか、それとも対象家のすべてが合意形成されなければ中断を決断するのか。

決断の意図はわからないが・・・

井出も結馬もかつては、錦生村(にしきおむら)に属していた。

錦生村は、その2地区以外に、安部田、黒田、矢川、上三谷、竜口の各地区があり、いずれも初瀬街道沿いに集落がある地域である。

野崎清孝氏の論文、『伊賀における小地域集団としての小場』によれば、各地区は、大字内区分けの小場(※奈良県は小字)として、呼ばれている地区単位の呼称。

論文に、伊賀隣村の木場呼称の地区、「・・中世末、近世初頭以前に伊賀国であった、奈良県御杖村、曽爾村、山添村(※波多野地区)、月ケ瀬村、京都府南山城村、三重県美杉村を含め、当時の伊賀国領域の中に、藤堂藩成立以前に発生したと考えられる」とあった。

そういえば、正月7日の山の神行事取材地に奈良県山添村・菅生(すごう)がある。

古くから山仕事をしてきた地区分けの名称は”木場(こば)”だった。

もしか、とすればだが、”小場”から”木場”に移ったのでは、と思われる呼称である。

長い歴史・文化に古き街道を訪ねて歩くのも佳し、であるが、忘れてならないのが地域で行われてきた伝統的な民俗行事である。

結馬区長のYさんから、聞いていた“ねはん”行事の日程は、3月15日に近い第二日曜日。

元々は3月15日に行われていたが、休日に移行されたもよう。

井出は2月。

3月に行われる結馬(けちば)との日程の月差は、新暦か、旧暦かの違いであろう。

お釈迦さまが完全なる悟りを得、入滅された日が旧暦の2月15日。

お釈迦さまの徳を偲ぶ日が涅槃の日であったが、明治維新を境に新暦に調整された寺院や地域は新暦の3月15日に移った。

結馬区長の話によれば、「全員が揃って一軒一軒を巡るのではなく、個々の小グループ単位で動く。ですが、同じコースを辿ることなく、各グループが、それぞれにくりだして、お菓子もらいにイノコモチ行事と同様に集落全戸(※40戸)を巡る。もらったお菓子は数多く、大きな袋が3袋以上にもなることもあった。お菓子は、夏休みまでぼちぼち食べる子もおれば、早めに食べきってしまう子もいた。涅槃の掛図を掲げる公民館は、巡回の途中か、それとも最後にするのかは、各グループの行程によって替わるようだ。」と、話していた。

前年の令和2年11月21日に結馬入り、初の行事取材が「亥の日の亥の子」だった。

子どもたちとともに同行していた親御さんのIさんが話してくれた「ねはんのスルメ」。

えっ、もう一度お願いします、と伝えて再確認した「ねはんのスルメ」。

子どもたちも同じように呼ぶ「ねはんのスルメ」行事。

「ねはんのスルメ」は、「ねはんのすすめ」が訛った語である。

今では、廃れて中断した地域も多くなった奈良県内に少なくとも十数例の事例がある。

子どもが集落を巡り、一軒、一軒訪ねては、「ねはんをすすめ」を唱え、お米をもらい受ける。

奈良県山添村・勝原の子供涅槃の「ねはんをすすめ」の詞章は「ネハン キャハン オシャカノスズメ」。

「ネハン キャハン オシャカノスズメ」は、「涅槃 脚絆(※脚絆布) お釈迦の雀」であるが、実は「薦め」が、いつしか訛って「雀」に移った事例である。

子どもから、子どもへ。

地区の子たちは、地区の後輩の子たちに繋いでいった地域の伝統行事である。

奈良市日笠町に子どもの涅槃がある。

お米集めの詞章は「ねはんのすずめ」。

今では廃れたが、奈良市菩提山町にあった子供の涅槃も「ねはんのすずめ」で、あった。

奈良市荻町の事例に、お米集めの際に「ねはんこんじ 米なら一升 銭なら百(※千円)」を囃しながら集落を巡るお金集めがある。

「ねはんこんじ」の詞章に思いだした奈良県山添村・桐山の事例。

当村では「ねはんこ」と呼ぶ行事名。

桐山村全戸すべての27戸は涅槃講だったことから、短く呼ぶ「ねはんこ」だ。

桐山の涅槃講の歴史は古く、始まりは宝永七年(1710)二月十五日であった、と藤堂藩藩士の日記に書いてあるようだ。

子供たちが「ネハンコンジ(※献じ、或は顕示か) アズキナナショウ」を囃し、各戸を巡ってお米貰いをすると聞いていたが、本来の唱文は「ねはんコンジ コンジ ねはんコンジ コンジ 米なら一升 小豆なら五合 銭なら五十銭(※または豆なら一荷)」であった。

また、昭和10年ころまで実施していた奈良県大和郡山市・椎木町に伝わる子供の涅槃講行事である。

平成3年10月に発刊した『椎木の歴史と民俗』によれば、子供たちが囃す「ねはんさんのすすめ」詞章に「ねはんさんのすすめ ぜになっと かねなっと すっぽりたまれ たまらんいえは はしのいえたてて びっちゅうぐわで かべぬって おんたけさんの ぼんぼのけえで やねふきやー」であった。

三辺繰り返しながら集落を巡って、お供えのお金を集めていたそうだ。

こうした事例から、考察した結馬の「ねはんのスルメ」は、自ずとわかってくる。

そう、「スルメ」でもなく、「すずめ」でもない、「勧め」である。

断片的だが、福井県鯖江市尾花に伝わる民話に「脇之谷 長禅寺 涅槃の勧め」の詞章が見つかった。

さて、各地区の事例でなく、結馬の涅槃こと「ねはんのスルメ」は、いつ、どこへ、どなたが動かれるのだろうか。

結馬区長、Iさん、二人の話を総合したら、午前9時ころに家族、友達などそれぞれのグループは、特定できないご自宅或いは公民館から出発するのだろう。

集落一軒ずつ巡る順は、特に決まりはない。

集落の子どもたち、全員が集団になり、揃って行くものではなく、個々の小グループ単位に設定される巡回ルートである。

バラバラに動きまわるし、他の組も同じコースを巡回することもない。

統率者不在の小グループ単位の動きは、離れ離れだけに、あっちこちに出没するグループに巡り合う運任せの取材になるだろう。

また、11月の亥の子行事の「イノコモチ」は6~7人だったが、涅槃の日は、大勢になる、と話していた。

見守る親とともに、兄弟姉妹も一緒に参加し、巡回するのであろう。

とにかく集落を一巡し、もらってくるお菓子。

大きな袋が3袋以上にもなる子供たち。

その量多く、夏休みがくるまでぼちぼち食べる子もおれば、早めに食べきってしまう子もいるようだ。

こうして一巡したら、最後に公民館へ。

コースから考えて、最後に公民館、という具合にならない子どもたちもいる。

その場合は、コース途中の公民館にあがって涅槃のおしゃかさんに手を合わすようだ。

40戸の結馬集落を巡って終える時間帯は、だいたいが昼ごろ。

午後になるグループもあるようだ。

その間の区長は、子どもたちが巡る早い時間帯に、公民館の扉を開けて、涅槃の掛図を掲げておく。

以上、だいたいの段取りはわかったが、さて何時ごろに結馬に行っておけばいいのだろうか。

動きはじめたばかりの時間帯なら、お菓子を詰める袋は少ないだろう。

お昼前に終わりそうなら、それより2時間ちょっと前に到着しておけばいいだろう、と判断し自宅を出発した。

亥の子行事に、何度か立ち寄ったコンビニエンスストア・ファミリーマート名張あかめ店。

到着した時間帯は、午前9時40分。

駐車場から集落に人が動いているかどうか、眺めていたが様相に変化なく、公民館に行けば遭遇する可能性もあるだろう、と車を動かした。

田園地を走っていたそのときだ。

たぶんに涅槃のお菓子もらい行きの人たちでは?

数は少ないが、少人数グループの姿がちらほら見える。

近くまで寄っていけば、数組のグループが、あっちの方角、こっちの方角に分かれる別行動。

さてさて車を停めなきゃと、亥の子行事の「イノコモチ」取材に許可をもらった広地に・・・・

停めたすぐ横のお家から出てくる2人の子どもを発見した。

カメラ機材を手に、慌てて飛び出した。

姿を見失った子どもたち。

お菓子をもらって、次の家に向かったようだ。

そのお家が用意していたお菓子配りの箱に「お釈迦様 一ケずつお持ち帰りください」、とある。

優しい言葉で書かれたお釈迦さまからの涅槃の日のお菓子。

中を覗いてみたらびっしり詰めている。

今日の涅槃の日に来てくれる子どもたちへの届け物。

足らないように用意している。

じっくり撮っている時間の余裕はない。

隣家では、と思って急ぐが、思うように足は動かない坂道。

声が聞こえてきたお家の前。

その家に出会った2人の子どもたち。

うち一人は、イノコモチ行事の際に出会った女子だった。

そのときと同じユニフォームの体操服を着た女子にほっとした。

もう一人の子どもさんは、保育園児。

年長の男の子だと母親はいう。

二組の親子に撮影許諾をいただいて、同行取材にあたる。

子どもたちだけでは不安になる。

母親が見守るなかでの行動する子どもたち。

生まれも育ちも、ここ結馬でなく、県外から地域内転居された新興住宅住まいの子たち。

今日の涅槃も、前年のイノコモチも、新参の人たちにも参加できるようにされている結馬の民俗。

都市部では見ることもない、歴史ある民俗行事に参加できるのはありがたい。

地区に感謝している、と話してくれたM家とI家の母と子たち。

イノコモチのときは、子供だけを行かせたけど、今日は見守りしている、という母親に「そのとき、中学2年生です、と云ってくれた娘さんからイノモコチの台詞を教えてもらったんです。

”イノモコチ ついて いわわんもんは おおうめ こうめ ひげのはえた オヤジ むこさん(むすこさん)もいおう よめはんもいおて ついでに デッチも いおてあれ”でした。

その台詞に次いで”それぇ”と声をかけて、イノコの石槌をうちます」と、説明してくれた中学2年性の娘さんでした、と伝えた。

転入・転校されて何年になるのか、聞いてないが、民俗詞章をきちっと記憶している娘さんの聡明さに感謝。

「ほんとうにお世話になりました」、と謝意を伝えて同行させてもらった。

ここら辺りから勾配は強くなる。

先に行きたい気持ちはあっても、心の臓の病を抱えている私の足は動かない。

石垣がある正面に見えるお家。

玄関を開けて待ってくださっていた。

坂道をくだったり、上ったりする結馬の里に、広地が現れた。

元々はお家があったのでは、と思える広地にお地蔵さんがあった。

7体のお地蔵さんは横一列。

丈夫そうな屋根をもつ横長の地蔵祠。

たぶんにあちこちにあった地蔵さんを寄せたに違いない。

お地蔵さんを通り抜けようとしたとき、中学2年生の母親Iさんが振り返り、参っていきましょう、と提案された。

上級生の娘さん、指示されたわけでなく、自身が思う心から手を合わせていた。

その行為を真似た男の子も手を合わせた。

付き添いの母は、ただ見守るだけに徹していた里の地蔵さんも、目を細めていただろう。

次の家に向かって行った二組の母子。

追っかけも難しい身体に、長閑な結馬の里山景観に見入っていた。

ふと目を下ろしたそこに春の目覚め・・

土筆があっちこちに出没。

向こうの黄色い花はタンポポ。

うきうきするくらいの陽気な景観も見惚れていた。

しばらくして合流した母と子。

男の子の目線に入った玄関先の土筆。

それからも歩き続けてきた集落巡り。

午前10時過ぎ。

母と子に遭遇してから15分も満たない。

ほどなくたどり着いた結馬の公民館。

涅槃に行き交う子供たちのために、扉は開けていた。

正面扉は開いてなかったので、イノコモチのときと同じように勝手口から入室。

長椅子を据えた広間。

床の間でなく、柱に涅槃図を掲げていた。

お釈迦さんが入滅したお姿に、一対のシキビたてにお盆を2枚、置いていた。

二人の子たちは、共にもらってきたお菓子を供えて手を合わせて拝んでいた。

同行してきた母親は付き添い。

あくまでも主役は子供の結馬の「ねはんのスルメ」。

手を合わせるのは子供だけである。

前述したように、公民館は、途中に立ち寄る場合もあるし、最後にしている組もある。

それは出発地点で決まるような気がする。

涅槃図に拝む姿を撮らせてもらったから、およそ時間に余裕ができた。

その時間に地域調査。

掛図の裏面を拝見する。

裏にあった墨書文字は「伊賀名張郡結馬村 恵明山宮坊 宝暦十四年(1764)申二月十一日 観音講講中 観音講施主付」。

表地は表装しなおしているが、なんと、258年前に観音講が寄進した涅槃図であった。

もしか、であるが、子どもたちと一緒に探してみた「猫」の姿・・・・らしき動物が見つかった。

仮に、間違いないなく猫であれば、全国に数少ない事例の一つに数えてもいいだろう。

こうした記録は、地域の文化遺産。

貴重な遺産は、後々に活用されるよう記録しておく。

公民館から去るとき、忘れてはならない、いっとき供えたお菓子は持ち帰りである。

公民館を出て、再出発した後半の集落巡り。

長閑な里山を巡る家々。

高台にあるお家に、途中下車したくなる、足の動きも止まりそうな急坂もあれば下り坂もある。

予め買ってきたお菓子を並べて迎え準備はしていたが、急な用事ができたのか、不在を知らせる張り紙に「おはようございます 申し訳ないですが、人数分 自由にお持ち帰りください。宜しくお願いいたします」のメッセージを添えた留守宅のお家にも立ち寄り、ありがたく受け取っていた。

長閑な景観に傾斜のある道の向こう側に白い花が咲いていた。

右手の高台に建つ民家の屋根はトタン葺き。

で、あれば、元々は茅葺民家。

雨戸が締まっているお家に暮らしの様相は見られない。

咲いていた白い花に近くまで寄ってわかった匂い。

春に薫る梅の花だ、とわかった。

母親らとともに、愉しんだ梅の花。

風下に立っていると、ほんわかする。

午前10時40分の時間帯。

40戸の集落のうち、まだ半分も満たない涅槃の巡回。

2組の母と子について廻って1時間。

お菓子袋もいっぱいになりつつあるが、私の身体は悲鳴をあげはじめた。

下りの道は、足の負担なく歩きやすいが、平坦な道でも疲労こんばいの足に動きは怠い。

どこかでいっぷくし、小休止したい施設は・・・コンビニエンスストアしかない。

そこまでなんとしてでも頑張りたい。

土筆の咲く道に、母と子は先を急ぐ。

ここら辺りに建つ民家の風情がなんともいえない。

広い庭に建つ情景を見ているだけでも落ち着く地に、もう一軒も好みの建物。

「亥の日の亥の子」の取材にも訪れた民家の玄関。

鍾馗さんが迎えるお家である。

なんでも建ててから150年にもなるという。おそらく新築時に奉った鍾馗さん。

新しき家に住む人たちの暮らしをずっと見守ってきたそうだ。

それにしても、この鍾馗さんの姿・形。

どこかで見たことがあるような・・・

奈良県高取町・土佐街道沿いに建つ町家。

比較したら容態はまったく違っていたが、瓦製だけに風合いはよく似ている。

ネットをぐぐった瓦製の鍾馗像の事例。

とにかく、やたら多く見つかる。

家の守り神、魔よけの鍾馗さんは民俗の一例。

そのお家から下った水路近くのお家も瓦製の守り神がいろいろ見つかる。

ちなみに屋根瓦に鍾馗像を飾る事例は、京都に多く見られるそうだ。

奈良県内にもよく見られる鳩ぽっぽ。

やや崩れが見られる年季の入った鳩の塀屋根飾り。

鳩瓦は、鬼瓦と同じ。

建物や家族を守る鬼瓦。

豊穣や子孫繁栄を願うのが鳩瓦。

そのような謂れから、男の象徴が鬼に対し、鳩は女の象徴とされる東広島市の説があるようだ。

天を仰ぐ像は七福神の布袋さん。

お家によっては大黒さんの事例もあれば、七福神が勢ぞろいする宝船瓦もあるようだ。

また、鬼瓦を専門に製作する職人を“鬼師”と呼ぶそうだ。

飛鳥時代に伝わった鬼瓦。

中国、古来の思想から生まれた鬼瓦。

大寺院から、長い年月を経て民間建築に持ち込んだ思想が、習俗化したのであろう。

鬼瓦のごく一部を見せていただいたi家。

少し離れた位置から見た十三重の塔に家紋入りのi家を祝う扇までもある。

玄関前にもあった目出度い鶴の姿。

時間と体力に余裕があれば、是非ともお伺いしたい鬼瓦の民俗であった。

体力の限界を感じた私は、母と子の二組の涅槃巡回に取材のお礼を伝えて場を離れた。

この先は、二組の親子が住む新興住宅地。

さらに、道路を渡った南に散在するお家にも巡回されることだろう。

見送った私は急いで入店したファミマのあかめ店。

何度かお世話になったトイレに急行。

疲労した身体を休めていた密室。

扉を開けた向こう。

そこに見た子供たち。

なんと別れてから数軒を巡ってここファミマあかめ店にも涅槃のお菓子もらい。

入店するなり、「涅槃にきました」と、伝えたら、店員さんは用意していたお菓子を子供たちの前に差し出していた。

まさかの再遭遇に、ピント合わせをする間もなく、夢中に押したシャッター。

なんとか記録できた地域の年中行事に参加していたファミマあかめ店の対応である。

コンビニエンスストアなどなかった時代は、例えば魚屋、生活用品に総菜などを売るよろづ屋さんがあった地区。

そのときからも、子供たちが巡るお菓子もらいの「ねはんのスルメ」。

こうして時代は代わっても継承してきた結馬の民俗の存在が嬉しい。

再会した子どもたちに聞けば、お家を出てすぐに、ファミマあかね店の前の国道165号線から南向こうの地区を先に行ったそうだ。

そこから田園を抜けて、最初の家で、バッタリ出会ったのだった。

午前11時ジャスト。

およそ1時間半の同行取材。

お世話になったM家とI家の母と子たちに、この場を借りて感謝申し上げる次第だ。

食事を摂ったファミマのあかめ店を離れて単独行動する。

公民館であれば、どなたかの組と遭遇するかもしれない。

そう思って、再び歩いて向かった結馬の公民館。

坂道登り切ろうとした、そのところに出会った軽トラ。

運転はY区長の奥さん。

軽トラに、お孫さんを乗せて巡回していたそうだ。

ときおり公民館を覗いて、涅槃の掛図があることを確認している、という。

早いグループは、朝9時の開始時間から動きだす。

午前11時過ぎには、集落巡りを終えて、若しくはお家の距離の関係に、途中立ち寄り。

それぞれの親子組単位で、公民館に立ち寄り、涅槃さんにお供えをしているようだ、と話してくれた。

公民館に待っていても、遭遇することはないだろう、と判断し、そこから道を下ってきた。

気になる行事の呼び名である「ねはんのスルメ」。

尋ねたお家は、今日、初めに拝見した「お釈迦様 一ケずつお持ち帰りください」の札の家である。

当地に事務所をもつT家に尋ねた行事の名称。

44歳の息子さんの時代は、「ねはんのすずめ」でした、という。

母親の時代はどうやったんやろか、と息子さんが疑問に思って、呼んでくださった。

母親も、同じく「ねはんのすずめ」だった。

今の子供たちが、先輩から継いできた、と思われる呼称の「ねはんのスルメ」。

44歳の息子さんから下の、現中学2年生は13歳、14歳。

その間の30年の間に「当時、子供だった誰かが云い出したんでしょうね」、と話す息子さん。

おそらく、誰かが言い間違ったのか、それとも意図的に面白がって「スルメ」と呼んだ。

“雀”を、洒落っぽく“スルメ”に、したらみなが笑ってくれた。

面白いから幼い子たちはキャッキャ、キャッキャと笑い転げた。

インパクトあった“スルメ”を、みなが面白がって囃した。

“雀”を忘れた子供たちは、それから「ねはんのスルメ」と、呼うようになった。

訛り、転化も繋ぐ伝統民俗の詞。実に興味深い行事名称の変遷である。

今にはじまった訛り、転化でなく、もっと昔からもあった名称継承のありかた。

全国津々浦々に限りなくある行事名の変遷事例の一つとして、敢えて名張市・結馬の「ねはんのスルメ」と記しておく。

ファミマあかね店近く、向こうから集団でやってきたIさん家族。

「亥の日の亥の子」取材の際に、「ねはんのスルメ」行事お話してくれた家族さん。

今日はお父さんに兄弟も一緒に「ねはんのスルメ」。

少し時間をずらして出発したそうだ。

しばらくの時間に、ファミリーマート名張あかめ店売りの総菜弁当でお昼を摂っていた。

疲労こんばいだった身体もようやく戻ってきた。

次の取材先に向かおう、として国道165線を走行。

そのときも見かけた結馬の「ねはんのスルメ」の一行。

数組は、お家の都合に合わせて昼間に調整されたようだ。

(R3. 3.14 EOS7D/SB805SH撮影)