所用を終えて帰路に就いた。

往路も、復路も同じ道を行き交う。

帰りの時間は遅くなった。

踏切を通過し、走っていく史跡郡山城跡の車道。

西の公園はすぐ近く。

目を鼻の先の十字路を右手にハンドル切り。

午後5時から6時ころまでは、仕事帰りの車が通る時間帯。

行き、帰り道に通過、交差する車が多い時間帯。

6時を過ぎるころは、人通りも少なる。

帰路に目撃した中年女性の後ろ姿、左に見えた煙はたばこの煙でなく、今日は先祖迎えの13日。

たばこの煙でなく、線香の煙。

思わず確認した車中時計は午後6時15分だった。

大和郡山・城下町の内側の地区に見た先祖迎え。

年月離れて見た目撃例に映像はない。

所有の機材は携帯電話しかない。

セットアップも間に合わない目撃事例。

記憶にとどめておく。

目撃した場所は、郡山城跡・西の公園。

十字路の地点である。

後ろ姿から想定される住宅地は冠山町か。

住民はおそらく旧町住民。

都会から引っ越してきた人たちには、先祖迎えの儀礼、習わしはない、と想定できる。

※ 映像はイメージ

<H28. 8.13 EOS40D撮影 “安堵町岡崎・アラタナがあるある家の先祖迎え“より>

かつて目撃した事例の地は、ここではなく、もっと東の方角。

広島下池、自動車道対岸にあった高付上池跡地。

現在、道路になっている部分は、かつてあった鍛冶町大門跡。

その付近を歩く高齢女性を目撃した。

大事そうに、先祖さんを迎えた線香の火が消えないように持ち帰っていた。

会話もできない先祖迎えの行動は、儀礼でもあり、そのお家の習わし。

一切、口を開いてはならない、と目で伝えてくれた。

そこは外堀。

水のある外堀。

先祖さんを迎える場は、水場である。

今日、目撃した西の公園の外側にあるのが鰻堀の名がある外堀。

ここも水場である。

先祖さんを迎える場は、川であり、水路に堀(濠)もある。

奈良に海はないから、その事例は当てはまらないが・・先祖さんを迎える場は、水場(水辺)。

何故に戻ってくる場が水辺なのだろうか。

※ 映像はイメージ

<H24. 7.23 EOS40D撮影 “大和郡山・旧広島町(広島下池)の地蔵盆“より>

数年前に取材した室生の地区。

笠間川の橋の袂で迎える。

また、天理の南六条・北方は環濠の岸辺に向かえる。

安堵町もまた、集落を流れる岡崎川の川堤に迎えていた。

※ 映像はイメージ

<H30. 8.15 EOS7D撮影 “室生無山・M家の先祖送り―5―“より>

一年前に買っておいた刺しさばを食べる日がやっときた。

一年間も冷蔵庫のチルドに収納していた刺しさばは、福井県産。

入手先は、天理本通り・日の本商店に購入した福井県産の刺しさば。

原材料はノルウエー産の鯖。

刺しさばに加工、販売する水産加工事業者は、福井県丹生郡越前町のヤマヒラ商店㈱。

なんと1年と1カ月間もチルド保存していた。

品質は落ちているか、鯖の脂はどうなのか。

いちばんの関心どころは、塩っぱさの味である。

製品に、従来よりも減塩した刺しさばつくり。

塩加減を10%から15%にして加工した刺しさばの味が気にかかる。

13日のこの日に食べよう。

福井県の事業者、ヤマヒラ商店さんがつくってくれた刺しさばを食べよう。

大人しく1年間も我が家の冷蔵庫。

チルド室にずっと待っていた越前・熟成仕込みの刺しさばの封を開く。

色合い、風合い、は買ってきたときと同じ姿。

食べるにはもったいないくらいの上物。

「刺し鯖とは、本来鯖を背開きにして、二尾(※の鯖)を串で一刺しして、干した保続食ことを言います。塩分は、10%から15%の干し物です。暑い時期に塩漬けし、数回干すことで、鯖本来の油がのり、旨味がにじみ出ます。焼き過ぎず炙る程度に焼き、お茶漬けでお召し上がりください。夏季限定の味を御賞味ください」と、ある。

しかも、栄養成分表示までしている。

気になる塩分は、食塩相当量表記が5.6g。

一日に取得する塩分相当量は、男性が7.5g。

女性は6.5g未満とされている(※日本高血圧学会)。

欧米の国々では、心臓病でなく、一般の人でも6g未満を推奨している。

これまで各地域で売られていたお店に見た刺し鯖に、これほどお客さん思考の説明は初めてだ。

刺しさばの調査取材をはじめて、かれこれ13年になる。

山添・津越の大矢商店に初めて見た実物。

売り物の刺しさばの色合い、風合いを拝見したときは、驚いたものだ。

あの日の、刺しさばも大きさは、ほぼ同じだが、厚みが違っていた。

私も買って、お家で食べた初喰いの刺しさばの塩ょっぱさは、尋常ではなかった。

そのときの塩辛さ、食感は、山と渓谷社が発刊された『サバが好き!旨すぎる国民的青魚のすべて』誌に載せていただいたスペシャルコラム「刺鯖は塩辛い」を参考にしていただきたい。

尤も、味の感じ方は人それぞれ。

辛いラーメンをなんとも思わず食べきる方もおれば、一口ふくんで降参する方もおられるから、しっかり塩漬けした刺しさばも、同じだろう。

辛口をなんとも思わない方も、いれば無理、無理と騒ぐ方も、まぁいっぺんは試してみなはれ、と伝えたい。

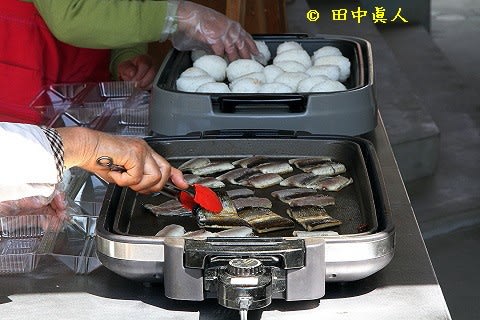

※ 映像はイメージ

<H23. 8.13 EOS40D撮影 “山添・津越のサシサバ“より>

さて、天理本通り・日の本商店売りの刺しさばの味である。

外装から取り出した刺しさばを大皿に載せた。

皿より長い刺しさばは、ちょっとだけ、斜めに置いて丁度いい。

置いたとたんににじみ出る刺しさばの魚油。

カラカラに天日干しをしたワケではなく、脂ののった状態の塩漬け鯖。

これは、たぶんに旨そうだ。

ここからは、調理人にバトンタッチ。

ガスコンロの長さにも丁度よかった刺しさば。

それ以上の長さであれば、半分にしなきゃ、と思っていたが、ほんに丁度の長さに助かった。

両面焼きのガスコンロに入れて火を点ける。

焼け具合を見ながら焼いてくれた。

こんなんでいい、と云われた皮焼き状態。

焼き鯖の香りが美味そう。

焦げた皮も食べられる。

パリパリ、バリバリする皮が美味い。

どんな魚でも、というわけではないが、焼き鯖の焼き加減は皮で判断する。

頭はともかく、尻尾やひれがぼろっと崩れるくらいが、丁度いい。

ひっくり返した鯖の内部の焼き加減も丁度いい。

見るだけでよだれが出そうになってきた身の部分。

早速、はじめた身ほぐし作業。

脂がのっている腹部分に箸を入れてほぐす。

一般的な塩サバと違って、刺しさばは、やや固め。

身がしっかりしている証拠なんだが、ほぐしにくい込ませた箸の先。

ぐいぐい押してほぐす。

ひと穴あいたら、そこからぺろっと箸が柔らかく入る。

初めて食べた塩辛い刺しさばの時よりも身が柔らかい。

一口を摘まみ食いした刺しさばが美味い。

辛いのは辛いが、思った以上に味が柔らかい。

辛さよりも旨味を感じた舌。

そう、塩分量が10%から15%の刺しさばは、お口に優しく、健康的。

脂がのってる刺しさばは、箸が止まらないほどの旨さだが、一挙に食べる必要はない。

身をほぐした刺しさばは、冷蔵庫に保管し、ちょびちょび食べる。

毎日食べるのは、健康的といえないから、日をあけてまた食べる。

と、思っていたが、2回目は、早くも翌日の14日。

小皿に盛った身ほぐし刺しさば。

一切れ、二切れをくちにして今日はここまで。

3回目は、盆明けの16日に。

塩辛さが逆に、つい食べたくなる刺しさば。

今日もここまでだ。

それからは、もっと期間をあけて、食べたくなったら冷蔵庫から取り出す。

少なくなっているから容器もそれなりの大きさに収納していた、刺しさば。

このときの味の印象は、「相当な日にち経過してもその味その脂は落ちることもなく」のコメントを残していた。

立て続けに食べる29日の刺しさば。

保存用の缶器から取り出した刺しさばは小皿に移していただく。

脂がのった緩い刺しさばも、愛食している明太子マヨをかけて食べたら味はどうなるのか。

味替えに興味をもってかけた明太子マヨ。

効果は抜群。

辛旨味が復活した。

(H23. 8.13 EOS7D撮影 )

(H24. 7.23 EOS40D撮影 )

(H28. 8.13 EOS40D 撮影 )

(H30. 8.15 EOS7D撮影 )

( R4. 8.13、14、16、28、29 SB805SH 撮影)

往路も、復路も同じ道を行き交う。

帰りの時間は遅くなった。

踏切を通過し、走っていく史跡郡山城跡の車道。

西の公園はすぐ近く。

目を鼻の先の十字路を右手にハンドル切り。

午後5時から6時ころまでは、仕事帰りの車が通る時間帯。

行き、帰り道に通過、交差する車が多い時間帯。

6時を過ぎるころは、人通りも少なる。

帰路に目撃した中年女性の後ろ姿、左に見えた煙はたばこの煙でなく、今日は先祖迎えの13日。

たばこの煙でなく、線香の煙。

思わず確認した車中時計は午後6時15分だった。

大和郡山・城下町の内側の地区に見た先祖迎え。

年月離れて見た目撃例に映像はない。

所有の機材は携帯電話しかない。

セットアップも間に合わない目撃事例。

記憶にとどめておく。

目撃した場所は、郡山城跡・西の公園。

十字路の地点である。

後ろ姿から想定される住宅地は冠山町か。

住民はおそらく旧町住民。

都会から引っ越してきた人たちには、先祖迎えの儀礼、習わしはない、と想定できる。

※ 映像はイメージ

<H28. 8.13 EOS40D撮影 “安堵町岡崎・アラタナがあるある家の先祖迎え“より>

かつて目撃した事例の地は、ここではなく、もっと東の方角。

広島下池、自動車道対岸にあった高付上池跡地。

現在、道路になっている部分は、かつてあった鍛冶町大門跡。

その付近を歩く高齢女性を目撃した。

大事そうに、先祖さんを迎えた線香の火が消えないように持ち帰っていた。

会話もできない先祖迎えの行動は、儀礼でもあり、そのお家の習わし。

一切、口を開いてはならない、と目で伝えてくれた。

そこは外堀。

水のある外堀。

先祖さんを迎える場は、水場である。

今日、目撃した西の公園の外側にあるのが鰻堀の名がある外堀。

ここも水場である。

先祖さんを迎える場は、川であり、水路に堀(濠)もある。

奈良に海はないから、その事例は当てはまらないが・・先祖さんを迎える場は、水場(水辺)。

何故に戻ってくる場が水辺なのだろうか。

※ 映像はイメージ

<H24. 7.23 EOS40D撮影 “大和郡山・旧広島町(広島下池)の地蔵盆“より>

数年前に取材した室生の地区。

笠間川の橋の袂で迎える。

また、天理の南六条・北方は環濠の岸辺に向かえる。

安堵町もまた、集落を流れる岡崎川の川堤に迎えていた。

※ 映像はイメージ

<H30. 8.15 EOS7D撮影 “室生無山・M家の先祖送り―5―“より>

一年前に買っておいた刺しさばを食べる日がやっときた。

一年間も冷蔵庫のチルドに収納していた刺しさばは、福井県産。

入手先は、天理本通り・日の本商店に購入した福井県産の刺しさば。

原材料はノルウエー産の鯖。

刺しさばに加工、販売する水産加工事業者は、福井県丹生郡越前町のヤマヒラ商店㈱。

なんと1年と1カ月間もチルド保存していた。

品質は落ちているか、鯖の脂はどうなのか。

いちばんの関心どころは、塩っぱさの味である。

製品に、従来よりも減塩した刺しさばつくり。

塩加減を10%から15%にして加工した刺しさばの味が気にかかる。

13日のこの日に食べよう。

福井県の事業者、ヤマヒラ商店さんがつくってくれた刺しさばを食べよう。

大人しく1年間も我が家の冷蔵庫。

チルド室にずっと待っていた越前・熟成仕込みの刺しさばの封を開く。

色合い、風合い、は買ってきたときと同じ姿。

食べるにはもったいないくらいの上物。

「刺し鯖とは、本来鯖を背開きにして、二尾(※の鯖)を串で一刺しして、干した保続食ことを言います。塩分は、10%から15%の干し物です。暑い時期に塩漬けし、数回干すことで、鯖本来の油がのり、旨味がにじみ出ます。焼き過ぎず炙る程度に焼き、お茶漬けでお召し上がりください。夏季限定の味を御賞味ください」と、ある。

しかも、栄養成分表示までしている。

気になる塩分は、食塩相当量表記が5.6g。

一日に取得する塩分相当量は、男性が7.5g。

女性は6.5g未満とされている(※日本高血圧学会)。

欧米の国々では、心臓病でなく、一般の人でも6g未満を推奨している。

これまで各地域で売られていたお店に見た刺し鯖に、これほどお客さん思考の説明は初めてだ。

刺しさばの調査取材をはじめて、かれこれ13年になる。

山添・津越の大矢商店に初めて見た実物。

売り物の刺しさばの色合い、風合いを拝見したときは、驚いたものだ。

あの日の、刺しさばも大きさは、ほぼ同じだが、厚みが違っていた。

私も買って、お家で食べた初喰いの刺しさばの塩ょっぱさは、尋常ではなかった。

そのときの塩辛さ、食感は、山と渓谷社が発刊された『サバが好き!旨すぎる国民的青魚のすべて』誌に載せていただいたスペシャルコラム「刺鯖は塩辛い」を参考にしていただきたい。

尤も、味の感じ方は人それぞれ。

辛いラーメンをなんとも思わず食べきる方もおれば、一口ふくんで降参する方もおられるから、しっかり塩漬けした刺しさばも、同じだろう。

辛口をなんとも思わない方も、いれば無理、無理と騒ぐ方も、まぁいっぺんは試してみなはれ、と伝えたい。

※ 映像はイメージ

<H23. 8.13 EOS40D撮影 “山添・津越のサシサバ“より>

さて、天理本通り・日の本商店売りの刺しさばの味である。

外装から取り出した刺しさばを大皿に載せた。

皿より長い刺しさばは、ちょっとだけ、斜めに置いて丁度いい。

置いたとたんににじみ出る刺しさばの魚油。

カラカラに天日干しをしたワケではなく、脂ののった状態の塩漬け鯖。

これは、たぶんに旨そうだ。

ここからは、調理人にバトンタッチ。

ガスコンロの長さにも丁度よかった刺しさば。

それ以上の長さであれば、半分にしなきゃ、と思っていたが、ほんに丁度の長さに助かった。

両面焼きのガスコンロに入れて火を点ける。

焼け具合を見ながら焼いてくれた。

こんなんでいい、と云われた皮焼き状態。

焼き鯖の香りが美味そう。

焦げた皮も食べられる。

パリパリ、バリバリする皮が美味い。

どんな魚でも、というわけではないが、焼き鯖の焼き加減は皮で判断する。

頭はともかく、尻尾やひれがぼろっと崩れるくらいが、丁度いい。

ひっくり返した鯖の内部の焼き加減も丁度いい。

見るだけでよだれが出そうになってきた身の部分。

早速、はじめた身ほぐし作業。

脂がのっている腹部分に箸を入れてほぐす。

一般的な塩サバと違って、刺しさばは、やや固め。

身がしっかりしている証拠なんだが、ほぐしにくい込ませた箸の先。

ぐいぐい押してほぐす。

ひと穴あいたら、そこからぺろっと箸が柔らかく入る。

初めて食べた塩辛い刺しさばの時よりも身が柔らかい。

一口を摘まみ食いした刺しさばが美味い。

辛いのは辛いが、思った以上に味が柔らかい。

辛さよりも旨味を感じた舌。

そう、塩分量が10%から15%の刺しさばは、お口に優しく、健康的。

脂がのってる刺しさばは、箸が止まらないほどの旨さだが、一挙に食べる必要はない。

身をほぐした刺しさばは、冷蔵庫に保管し、ちょびちょび食べる。

毎日食べるのは、健康的といえないから、日をあけてまた食べる。

と、思っていたが、2回目は、早くも翌日の14日。

小皿に盛った身ほぐし刺しさば。

一切れ、二切れをくちにして今日はここまで。

3回目は、盆明けの16日に。

塩辛さが逆に、つい食べたくなる刺しさば。

今日もここまでだ。

それからは、もっと期間をあけて、食べたくなったら冷蔵庫から取り出す。

少なくなっているから容器もそれなりの大きさに収納していた、刺しさば。

このときの味の印象は、「相当な日にち経過してもその味その脂は落ちることもなく」のコメントを残していた。

立て続けに食べる29日の刺しさば。

保存用の缶器から取り出した刺しさばは小皿に移していただく。

脂がのった緩い刺しさばも、愛食している明太子マヨをかけて食べたら味はどうなるのか。

味替えに興味をもってかけた明太子マヨ。

効果は抜群。

辛旨味が復活した。

(H23. 8.13 EOS7D撮影 )

(H24. 7.23 EOS40D撮影 )

(H28. 8.13 EOS40D 撮影 )

(H30. 8.15 EOS7D撮影 )

( R4. 8.13、14、16、28、29 SB805SH 撮影)