前年の8月30日に訪れた葛城市寺口。

集落下にある地蔵堂。

自家製のオニギリを供えるT本家。

御供は下げて子どもたちに配ると話してくれたTさん。

地蔵盆は7月24日の午後6時から2時間もかける営みに般若心経と西国三十三番のご詠歌を唱えると聞いてる。

本日、訪れた目的は、もう一つの地蔵尊。

石作りの祠に納められた石仏地蔵。

藁製、それとも竹製で設えたまつりのあり方。

その様相を見せてくれたのは「ノンさんのテラピスト」ブログ(※残念ながらヤフーブログだったため消滅したが・・)。

「葛城山麓・置恩寺の十一面観音を訪ねて 2012.8.4」に紹介していた映像は、ここ寺口だと信じてやってきた。

念のためと思ってもってきた「ノンさんのテラピスト」映像。

携帯電話に取り込んだ映像と見比べる寺口の集落口にある地蔵尊。

様相はまったく同じであるが、違いは2点。

1点はまつりの時期ではないから、なんにもない。

もう1点は、ここより少し歩いた地にあった民家である。

手前に見られる石垣造りの家の隣家が奥まっていた。

どうやら建て替えたようである。

その石垣民家を訪ねてみようと歩き出したところに単車が走ってきた。

地元民と思われる婦人が運転する単車。

声をかけて尋ねてみた地蔵尊のこと。

その前に設えている状態を見てもらったら、まさしくここだという。

婦人は74歳のMさん。

畑に出かけたが、忘れ物をしたから戻ってきたところにばったり遭遇。

Mさんは8軒で営む地蔵講の講中だった。

毎月の1日はお花を立て換え。

していて良かったという石仏地蔵は双体。

ここれでは珍しい形態だという。

まつりの仕掛けは7月24日の地蔵盆に立てる。

午後5時ころから始まる営みの場に提灯を吊るす仕掛けとわかった。

「ノンさんのテラピスト」に書いてあった茅の輪でもなく、夏祭りでもない地蔵盆であった。

かつては粉からこしらえた団子を供えていた御供。

鉦をたたいて般若心経三巻を唱えるそうだ。

以前は、ゴザを敷いていたが、膝や腰が弱くなったので椅子を持ってきて座って唱えている、という。

この地は、集落入口にあるナガレの地蔵田。

大昔に山が崩れて流れてこの地に落ち着いたそうだ。

前年に聞いた集落下にある地蔵堂3体の地蔵さんも“流れ”であった。

ここはときおり発生する交通事故に見舞われる。

これまでは人身事故に怪我もない、身体無事な事故ばかり。

辻の地蔵さんが守ってくれている、という。

数年前のことを思い出したMさん。

単車に載った通りがかりの若者が、地蔵盆の仕掛けをした地蔵尊を撮っていたらしい。

その人が「ノンさんのテラピスト」とも限らない日付の不整合である。

ちなみにお家は数年前に建て替えたそうだ。

消防法の関係でやや奥まったところに建て替えざるを得なかったようだ。

ちなみに8月13日は墓に出かけて火を点けた線香に煙をくゆらしながらもちかえって仏壇に火移しする“ソンジョサン”迎えをしている、という。

“ソンジョサン”とは何者であろうか。

その発音から想定できる“ソンジョサン”は“先祖さん”。

“センゾサン”から訛った“センジョサン”。

さらに訛った“ソンジョサン”であろう。

家に迎えてから二日目の15日。

夜9時になれば“ソンジョサン”送りをしていた。

隣の人と二人で藁に火を点けて家横を流れる水路の下った道路手前のところまで送っていたが、隣人の身体状況で、「でけへんようになった」と、いう。

昨年までしていた送りの“ソンジョサン”は、今年見ることはない。

送りに使う藁束。

イネコキをして保存してきた藁であるが、コンバインでは細切れになってしまう。

送りの藁を確保するには、田んぼの端っこにある稲刈り。

そこだけは手刈りして藁を取っていた、という。

度々の行事取材に訪れていた寺口の行事。

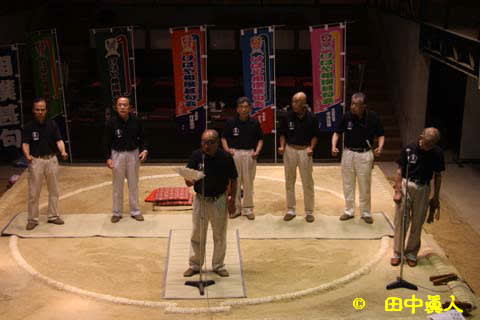

平成26年7月15日に行われた夏祭りの博西神社。

神さんに寺口の6大字がそれぞれ献燈する十二灯提灯。

同年、同月の翌日の16日も訪れて取材した二塚太神宮のダイジングサン。

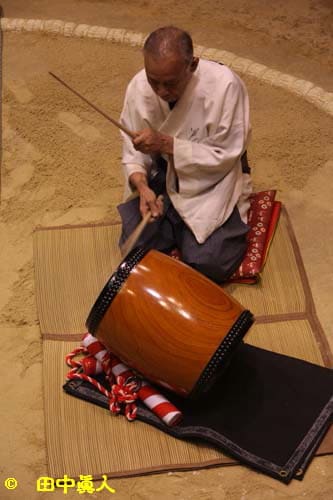

十二灯提灯の献灯に村呼び出しの太鼓と鉦打ちがある。

博西神社は秋祭りもしていると聞いて同年の10月7日も訪れた。

十二灯提灯の6大字献灯は同じであるが、村入り行事に神楽舞もあった。

平成27年6月16日に行われた本郷太神宮のダイジングサン。

寶前組・北側・問屋組の十二灯提灯も献灯する。

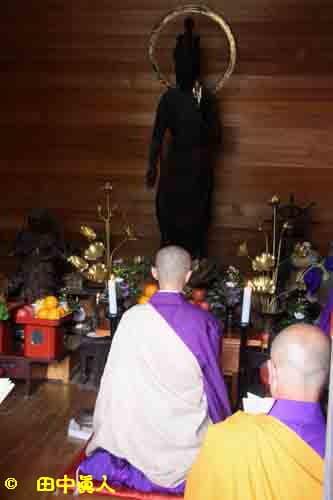

翌年の平成28年の4月24日は寺行事。

置恩寺で行われた薬師会式に當麻寺・中の坊僧侶らが作法をされる六百巻の大般若経転読法要である。

この行事は観音堂に安置する十一面観音立像法要もあれば、大量に撒くモチマキもある。

この日に聞いていた観音講の営み。

西国三十三番のご詠歌を唱えているところまではわかったが、営みは未だ拝見できていない。

Mさんの話によれば、地蔵祠のあるこの通りの上に観音講がある、と。

おそらく置恩寺・観音堂に集まって営む観音講のことであろう。

ちなみに博西神社拝殿に大きな写真を掲げているという。

奇麗に撮られた十二灯提灯の献灯の写真。

数年前から観るようになったという写真は平成27年の4月11日に訪れて当時区長だったIさんに提供したもの。

喜んでくださっていたのが嬉しい。

(R1. 7. 1 SB805SH撮影)

集落下にある地蔵堂。

自家製のオニギリを供えるT本家。

御供は下げて子どもたちに配ると話してくれたTさん。

地蔵盆は7月24日の午後6時から2時間もかける営みに般若心経と西国三十三番のご詠歌を唱えると聞いてる。

本日、訪れた目的は、もう一つの地蔵尊。

石作りの祠に納められた石仏地蔵。

藁製、それとも竹製で設えたまつりのあり方。

その様相を見せてくれたのは「ノンさんのテラピスト」ブログ(※残念ながらヤフーブログだったため消滅したが・・)。

「葛城山麓・置恩寺の十一面観音を訪ねて 2012.8.4」に紹介していた映像は、ここ寺口だと信じてやってきた。

念のためと思ってもってきた「ノンさんのテラピスト」映像。

携帯電話に取り込んだ映像と見比べる寺口の集落口にある地蔵尊。

様相はまったく同じであるが、違いは2点。

1点はまつりの時期ではないから、なんにもない。

もう1点は、ここより少し歩いた地にあった民家である。

手前に見られる石垣造りの家の隣家が奥まっていた。

どうやら建て替えたようである。

その石垣民家を訪ねてみようと歩き出したところに単車が走ってきた。

地元民と思われる婦人が運転する単車。

声をかけて尋ねてみた地蔵尊のこと。

その前に設えている状態を見てもらったら、まさしくここだという。

婦人は74歳のMさん。

畑に出かけたが、忘れ物をしたから戻ってきたところにばったり遭遇。

Mさんは8軒で営む地蔵講の講中だった。

毎月の1日はお花を立て換え。

していて良かったという石仏地蔵は双体。

ここれでは珍しい形態だという。

まつりの仕掛けは7月24日の地蔵盆に立てる。

午後5時ころから始まる営みの場に提灯を吊るす仕掛けとわかった。

「ノンさんのテラピスト」に書いてあった茅の輪でもなく、夏祭りでもない地蔵盆であった。

かつては粉からこしらえた団子を供えていた御供。

鉦をたたいて般若心経三巻を唱えるそうだ。

以前は、ゴザを敷いていたが、膝や腰が弱くなったので椅子を持ってきて座って唱えている、という。

この地は、集落入口にあるナガレの地蔵田。

大昔に山が崩れて流れてこの地に落ち着いたそうだ。

前年に聞いた集落下にある地蔵堂3体の地蔵さんも“流れ”であった。

ここはときおり発生する交通事故に見舞われる。

これまでは人身事故に怪我もない、身体無事な事故ばかり。

辻の地蔵さんが守ってくれている、という。

数年前のことを思い出したMさん。

単車に載った通りがかりの若者が、地蔵盆の仕掛けをした地蔵尊を撮っていたらしい。

その人が「ノンさんのテラピスト」とも限らない日付の不整合である。

ちなみにお家は数年前に建て替えたそうだ。

消防法の関係でやや奥まったところに建て替えざるを得なかったようだ。

ちなみに8月13日は墓に出かけて火を点けた線香に煙をくゆらしながらもちかえって仏壇に火移しする“ソンジョサン”迎えをしている、という。

“ソンジョサン”とは何者であろうか。

その発音から想定できる“ソンジョサン”は“先祖さん”。

“センゾサン”から訛った“センジョサン”。

さらに訛った“ソンジョサン”であろう。

家に迎えてから二日目の15日。

夜9時になれば“ソンジョサン”送りをしていた。

隣の人と二人で藁に火を点けて家横を流れる水路の下った道路手前のところまで送っていたが、隣人の身体状況で、「でけへんようになった」と、いう。

昨年までしていた送りの“ソンジョサン”は、今年見ることはない。

送りに使う藁束。

イネコキをして保存してきた藁であるが、コンバインでは細切れになってしまう。

送りの藁を確保するには、田んぼの端っこにある稲刈り。

そこだけは手刈りして藁を取っていた、という。

度々の行事取材に訪れていた寺口の行事。

平成26年7月15日に行われた夏祭りの博西神社。

神さんに寺口の6大字がそれぞれ献燈する十二灯提灯。

同年、同月の翌日の16日も訪れて取材した二塚太神宮のダイジングサン。

十二灯提灯の献灯に村呼び出しの太鼓と鉦打ちがある。

博西神社は秋祭りもしていると聞いて同年の10月7日も訪れた。

十二灯提灯の6大字献灯は同じであるが、村入り行事に神楽舞もあった。

平成27年6月16日に行われた本郷太神宮のダイジングサン。

寶前組・北側・問屋組の十二灯提灯も献灯する。

翌年の平成28年の4月24日は寺行事。

置恩寺で行われた薬師会式に當麻寺・中の坊僧侶らが作法をされる六百巻の大般若経転読法要である。

この行事は観音堂に安置する十一面観音立像法要もあれば、大量に撒くモチマキもある。

この日に聞いていた観音講の営み。

西国三十三番のご詠歌を唱えているところまではわかったが、営みは未だ拝見できていない。

Mさんの話によれば、地蔵祠のあるこの通りの上に観音講がある、と。

おそらく置恩寺・観音堂に集まって営む観音講のことであろう。

ちなみに博西神社拝殿に大きな写真を掲げているという。

奇麗に撮られた十二灯提灯の献灯の写真。

数年前から観るようになったという写真は平成27年の4月11日に訪れて当時区長だったIさんに提供したもの。

喜んでくださっていたのが嬉しい。

(R1. 7. 1 SB805SH撮影)