三重県まで足を伸ばして民俗を取材するのは久しぶり。

平成29年5月11日に訪れた伊賀市下阿波。

田植えに供えたフキダワラ御供は、民家の習俗。

行事の取材であれば、平成31年2月7日に行われた名張八日市の宵宮蛭子祭がある。

ただ、今回の取材地に行われる行事は、地区別の地域行事のいのこ。

所作、詞章などの類似例調査に伺う。

奈良県のいのこ行事は、ほとんどが中断となり、今や大淀町・上比曽と明日香村下平田の2地区にしか残っていない。

また、大阪府の民俗調査では、南河内郡に北摂の能勢郡地域を調査してきた。

京都は、オンゴロドン(※オンゴロとはもぐらのことである)の名称になるが、藁づと打ちが同じ南山城地域を調査した。

いずれも藁ズトを用いる地面打ちである。

民俗事例の研究に類似例がどれほど見つかるか、である。

所作もそうだが、イノコ搗きの道具に詞章も重要な調査項目である。

藁ズトの作法がある地域については、ネットから調査した四日市市とか亀山市などがあるようだが、現地調査が難しく、机上調査した内容は、令和元年の11月14日に記していた。

さて、名張市安部田のイノコモチ行事である。

安部田のすぐ近くに一ノ井がある。

そこでは東大寺二月堂との関係がある。

修二会に用いる達陀松明を寄進する松明調進行事である。

その行事は、平成19年3月10日と12日の両日に亘って取材したことがある。

調進は、一ノ井から隣村の安部田を通って峠越え。

奈良県の旧室生村深野から越えた上笠間に接待を受け、一路東大寺を目指す。

あれから13年。

その間、まったく立ち寄ることがなかった奈良県と三重県県の県境。

空白の期間が長すぎたのか、道路行程すら、すっかり頭の中から消えていた。

仕方なく、というよりも、年齢的に悲しいかな、である。

とにもかくも、我が家居住地から目的地名を県名から入力して、検索を押す、ヤフー地図のルート検索活用。

経由情報を入力しないと、とんでもないう回路を案内するから、大和郡山市横田町を経由、西名阪国道の針ICを選んだ。

そこから国道369号線を南下。

信号“外の橋“を左折し、国道28号線を道なりにいけば、室生寺入口に着く。

ここからは国道165号線を東に行けば1時間15分で着く三重県境の名張。

尤もその走行時間は信号待ちのない時間。

計算すれば、およそ1時間半で着く安部田の地。

そのコースでも問題はないが、小倉ICからの広域農道“やまなみロード”を利用して室生、そして三本松の方が、信号もなくスムーズに走れる。

大阪から転居し、当地で暮らして10年目になる知人が伝えてくれた安部田のイノコモチ。

土地の者でないから、夕刻過ぎの暗闇から突然のごとく現れた子供たちが、庭に集まってきて・・大騒ぎ。

数人の子どもたちが紐のようなものを持って一斉に振り上げて、そのままドスンと地面に落とす所作に、お囃しもあってびっくりした、と伝えてくれた。

何のことやらさっぱりわからないそのあり方の行事名をイノコモチというから、これは調べに行かなきゃ、と思って代表者を探してもらった。

結果は、隣の家の区長さんが地区の代表者だった。

が、その区長さんも詳しいことはわからない、と・・。

詳しいことはわからない、というイノコモチ行事。

予定では11月3日の月曜日の夕方5時からのようだ。

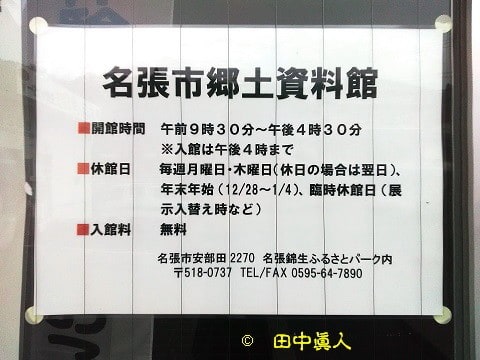

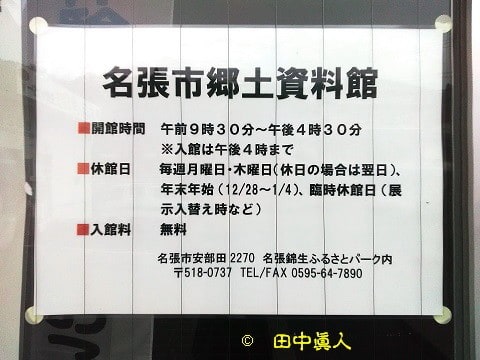

先に調べよう、とした「名張市郷土資料館」は、なんと本日が休館日だった。

毎週の月曜日と木曜日が休館日。

利用時間は、午前9時半から午後4時半まで、とあった。

行先が閉館。

区長に遭える時間は、まだまだ先。

空白の時間に安部田の地区を見て廻り。

地域の景観や歴史文化は、少しでも目に焼きつけておきたい、と思ってハンドルをにぎった。

行先は、宇陀川。

雰囲気が良さげな宇陀川に見た水路。

たぶんに考えられる農業用水路。

のちに出会えた区長によれば、山に穴を開けて農業水路をつくったそうだ。

遡った上流に隧道もある、という。

架かる高橋から見た上流からの水路に、下流へ流れる用水路。

道路から下りたところの用水路に足場がある。

そこでかつては野菜を洗っていたそうだ。

また、宇陀川にヌートリアも出没したらしい。

“高橋”の橋を渡りきった向こう岸に、大きな岩がある。

近づいてわかった岩は「水神」。

建之は慶応三年(1867)丁卯八月、とあった。

大きな水害に見舞われた証に、再び水害が起こらないよう、村の安全を願って建てたのだろう。

“高橋”の橋近くに拡がる稲田がある。

稲刈りを終えた田んぼにハザカケもある。

山々に霧が漂う日。

雨が降ってきたから中断されたような情景にシャッターを押していた。

再び安部田に戻ってきた。

現在地を示すここが、名張市錦生市民センター。

休館だった名張市郷土資料館から見て、道路向こう側に建つ名張市錦生市民センターの玄関ドアが開いていた。

行事の詳しさはわからないが、とにかく訪ねてみた「錦生市民センター」。

たまたま、その時間帯におられたFセンター長に、当地のイノコモチ行事を伺った。

イノコモチ行事は、ここ安部田の他に、赤目口に近い結馬(けちば)とか井出(いで)もしている、という。

ここ錦生(にしきお)地域は、宇陀川沿いに黒田、結馬(けちば)、井出(いで)、安部田地区がある。

安部田地区はさらに鹿高(かたか)、坂之下、谷出、小屋出(こやで)の小字に分かれている。

また、開発された新興住宅地の四季ケ丘もある。

以前は黒田もしていたが、今は・・、というF代表が話してくれた行事のあり方。

各地区の子供たちは最寄りの公民館に集まる。

石道具などを準備した夕暮れ時間の午後6時半に出発する。

子どもたちが各家を巡って石を突く。

お家の人たちは、子供たちが来るのが楽しみに、祝儀を手渡す。

一軒、一軒ごとに祝儀をもらって、真っ暗な時間帯に行われるイノコモチ行事。

祝儀の今は、千円に統一しているが、F代表らが子供のころは10円、50円だったとか。

集落のすべてを回りきったら公民館に戻って、年長の子供が分け前を分ける。

かつては男の子だけの行事であったが、少子化時代を迎えるようになってからは女児も入れるようになった。

現在は、年長の小学6年生が、公平に分けるが、かつては、小さい子ほど少なくした。

囃す詞章は「イノコノモチついて いのはもの おおうめ こうめ ひげのはえたおやじ ここのかない(※家内) いおたれ(※祝ぉ) もひとつ いえまで どっさんこ ここのかない いおたれ」だった。

イノコモチ行事に用いる道具は石とロープ。

石は、そんじょそこらにある石ではなく、石塔の頭。

くびれがある頭の石。

くぼんだ部分にロープを結わえて括る。

ロープは長く、2mくらいもある長さ。

子どもたちがロープを引っ張り、石(※宝珠の部分石)を持ち上げてドスンと地面に落とす。

石を持ち上げる人数はおよそ8人。

かつては大勢の子どもたちがいたから、途中で交代していたそうだ。

現在はロープになったが、何十年も前は藤の木の蔓(※つる)だった。

蔓を綱のように石を引っ張り上げた、というから強靭な綱代わりにそうしていたのだろう。

イノコモチ行事のあり方が、ほぼほぼイメージできたF代表の話を終えて、鹿高地区に向かう。

その一角に建っていた茅葺民家。

今もなお暮らしている古民家も撮っていた。

先に挨拶したAさん。

なんとほぼ17年ぶりのご対面である。

安部田の地に転居し、おうるの森の雑貨カフェを開業、現在は音楽好きのためのサロン風カフェバーに展開。

早や10年にもなる、という。

そして、再会したAさんが紹介してくださった鹿高地区のI区長に出会えた。

鹿高(かたか)は、東地区の上出”かみで”に16軒。

西地区の下出”しもで”の29軒からなる。

イノコモチ行事を予定していた明日の3日の天候は、雨、雨、雨・・。

雨の予報が確実となったことから、イノコモチ行事は中止の判断。

日延べに2週間遅れの11月16日の午後5時より始める、という。

今、イノコノモチの道具があるから、と見せてもらったソレは・・・

今まで見たことのないような石にロープを括りつけたもの。

真ん中にくびれがあるその石は灯籠の頭の部分(※宝珠の部分石)だ、という。

昭和27年生まれの区長さんも子供のころにしていたイノコモチ行事。

当時もこの石でしていたが、ロープでなく、くびれに藤の木の蔓を括りつけて使っていたそうだ。

行事をはじめる前、子供らが山に出かけて藤の木の蔓を見つけに行く。

見つけた藤の木の蔓を、ナタなどの道具を用いて伐りだす。

蔓はくびれから石全体に巻き付け、がっしり縛る。

その蔓に稲藁で編んだロープのような固めに編んだ荒縄を括っていた。

原型はそんな感じだった、と話す。

ただ、今より20年前は、子どもが伐りだすのではなく、地区のおとなたちが作っていた。

保管していた蔵から運んでくれたイノコモチ行事の道具。

自然に植生していた蔓が、どこにも見当たらない。

役の子どもも少なくなった20年前につくった道具。

ロープを括る金具を直接埋め込んだ。

ロープは頑丈な造りに安心できる形に替えた。

小さな子たちは上級生、先輩に連れられてイノコモチ行事に参加していた。

ロープの前は藤の木の蔓であったが、実はその前の時代は稲藁だった。

固く締めてつくった稲藁は荒縄。

若い人は見たこともない荒縄。

今でこそ荒縄といえば一般的に見る縄製のロープ。

製縄機で結ったかっしりした縄であるが、機械のなかった時代は、手で結う荒縄が主流だった。

きっちりした縄でないから、石を力づくに引っ張った脆くも切れやすい荒縄の時代を体験した人たち。

年齢から考えれば80歳以上の男性が体験してきた時代。

そのころの映像を見たいものだ。

いつからこんなことをしているのか、史料も文書もなく現代まで続けてきたイノコモチ行事。

元々は小学6年生を頭に小学1年生までの男の子でしていたが、少子化になったころから人数が足らんようになり、女子も入れるようにした。

それでも不足ぎみの人数に、最長を中学3年生まで対象年齢を広げたそうだ。

今年の対象者は、男の子が2人に女の子が1人。

たったの3人になった。

翌年以降、遅かれ早かれ2人になる。

今も、数人の大人が参加し、行事を継承してきたが、先は見えている。

対象年齢の子どもがいない場合は、大人の衆だけで継続されうるのだろうか。

イノコモチ行事の実施日を決めるのは年長の子どもであるが、実際は、その子の家族、つまり両親の都合も加味して決めるようだ。

元々は「亥」の日に行っていたが、家の事情など、都合によって「亥」の日から、変動日に替わってきたようだ。

安部田の村は、今回、実施する小字鹿高(かたか)の上出16軒と下出の29軒。

本来は、上出、下出それぞれの地区でしていたらしい。

イノコモチ行事は年長の子供が決めるので、さてさてどうなることやら・・。

なお、安部田は鹿高神社が鎮座する鹿高、坂之下、谷出、小屋出の旧村の他、新町の四季ケ丘もあるが、イノコノモチ行事をしているのは鹿高だけ、という。

また、区長夫妻が話してくれた「おしゃかのすずめ」。

ここ鹿高でなく、宇陀川を挟んだ左岸地。

矢川(やがわ)地区でしていたという「おしゃかのすずめ」。

集落を一軒、一軒ずつ巡る女児たちの行事のようだが、この行事も調査してみたくなった。

時間帯は午後3時半を過ぎていた。小雨だった雨も本降りになりそうな雰囲気。

丁度、学校が終わったばかりの孫さんとともに、台詞(※民俗では詞章)を話してくれた。

石を振り上げて、地面にずとんと落とす所作。

“神さん”を嫌う家には、地面を打つことなく、中空に止めて空降り所作にするそうだ。

また、そのこととは関係なく、土の庭でなく、整地したコンクリート打ちっぱなしの庭の家も、中空止めの空降り所作。庭を傷めないように遠慮しながらも所作を遂げ、祝儀を受けるようだ。

ちなみに4地区で行われた昨年のイノコノモチ行事。動画を収録し、ケーブルテレビで発信したというアドバンスコープに行けば、見せてもらえるそうだから、訪問してはどうか、と伝えられたが・・・

区長さんが話してくれた鹿高のマツリ行事。

10月20日、21日に近い日に行われる鹿高神社の秋祭りがある。

頭屋家(※一番トウヤ、二番トウヤ、三番トウヤ)がつくって奉納する「イノコノクルビモチ(※くるみもちが訛ったもよう)」をしているそうだ。

トーヤの日、つまり座の日に供える「イノコノクルビモチ」は、搗きたての餅に青豆を擦ったクルビをまぶすようだ。

そのクルビモチ。供える際は、柿の葉に載せる。

秋祭りに獅子舞の奉納がある。

宮入りするまでは、集落1軒ごとに巡る獅子がお祓いをするそうだ。

11月22日は、新嘗祭もしている、という。

(R2.11. 2 SB805SH撮影)

※ トップ映像はイメージ <H22.11.22 EOS40D撮影 大阪・南河内郡のゐのこより>

平成29年5月11日に訪れた伊賀市下阿波。

田植えに供えたフキダワラ御供は、民家の習俗。

行事の取材であれば、平成31年2月7日に行われた名張八日市の宵宮蛭子祭がある。

ただ、今回の取材地に行われる行事は、地区別の地域行事のいのこ。

所作、詞章などの類似例調査に伺う。

奈良県のいのこ行事は、ほとんどが中断となり、今や大淀町・上比曽と明日香村下平田の2地区にしか残っていない。

また、大阪府の民俗調査では、南河内郡に北摂の能勢郡地域を調査してきた。

京都は、オンゴロドン(※オンゴロとはもぐらのことである)の名称になるが、藁づと打ちが同じ南山城地域を調査した。

いずれも藁ズトを用いる地面打ちである。

民俗事例の研究に類似例がどれほど見つかるか、である。

所作もそうだが、イノコ搗きの道具に詞章も重要な調査項目である。

藁ズトの作法がある地域については、ネットから調査した四日市市とか亀山市などがあるようだが、現地調査が難しく、机上調査した内容は、令和元年の11月14日に記していた。

さて、名張市安部田のイノコモチ行事である。

安部田のすぐ近くに一ノ井がある。

そこでは東大寺二月堂との関係がある。

修二会に用いる達陀松明を寄進する松明調進行事である。

その行事は、平成19年3月10日と12日の両日に亘って取材したことがある。

調進は、一ノ井から隣村の安部田を通って峠越え。

奈良県の旧室生村深野から越えた上笠間に接待を受け、一路東大寺を目指す。

あれから13年。

その間、まったく立ち寄ることがなかった奈良県と三重県県の県境。

空白の期間が長すぎたのか、道路行程すら、すっかり頭の中から消えていた。

仕方なく、というよりも、年齢的に悲しいかな、である。

とにもかくも、我が家居住地から目的地名を県名から入力して、検索を押す、ヤフー地図のルート検索活用。

経由情報を入力しないと、とんでもないう回路を案内するから、大和郡山市横田町を経由、西名阪国道の針ICを選んだ。

そこから国道369号線を南下。

信号“外の橋“を左折し、国道28号線を道なりにいけば、室生寺入口に着く。

ここからは国道165号線を東に行けば1時間15分で着く三重県境の名張。

尤もその走行時間は信号待ちのない時間。

計算すれば、およそ1時間半で着く安部田の地。

そのコースでも問題はないが、小倉ICからの広域農道“やまなみロード”を利用して室生、そして三本松の方が、信号もなくスムーズに走れる。

大阪から転居し、当地で暮らして10年目になる知人が伝えてくれた安部田のイノコモチ。

土地の者でないから、夕刻過ぎの暗闇から突然のごとく現れた子供たちが、庭に集まってきて・・大騒ぎ。

数人の子どもたちが紐のようなものを持って一斉に振り上げて、そのままドスンと地面に落とす所作に、お囃しもあってびっくりした、と伝えてくれた。

何のことやらさっぱりわからないそのあり方の行事名をイノコモチというから、これは調べに行かなきゃ、と思って代表者を探してもらった。

結果は、隣の家の区長さんが地区の代表者だった。

が、その区長さんも詳しいことはわからない、と・・。

詳しいことはわからない、というイノコモチ行事。

予定では11月3日の月曜日の夕方5時からのようだ。

先に調べよう、とした「名張市郷土資料館」は、なんと本日が休館日だった。

毎週の月曜日と木曜日が休館日。

利用時間は、午前9時半から午後4時半まで、とあった。

行先が閉館。

区長に遭える時間は、まだまだ先。

空白の時間に安部田の地区を見て廻り。

地域の景観や歴史文化は、少しでも目に焼きつけておきたい、と思ってハンドルをにぎった。

行先は、宇陀川。

雰囲気が良さげな宇陀川に見た水路。

たぶんに考えられる農業用水路。

のちに出会えた区長によれば、山に穴を開けて農業水路をつくったそうだ。

遡った上流に隧道もある、という。

架かる高橋から見た上流からの水路に、下流へ流れる用水路。

道路から下りたところの用水路に足場がある。

そこでかつては野菜を洗っていたそうだ。

また、宇陀川にヌートリアも出没したらしい。

“高橋”の橋を渡りきった向こう岸に、大きな岩がある。

近づいてわかった岩は「水神」。

建之は慶応三年(1867)丁卯八月、とあった。

大きな水害に見舞われた証に、再び水害が起こらないよう、村の安全を願って建てたのだろう。

“高橋”の橋近くに拡がる稲田がある。

稲刈りを終えた田んぼにハザカケもある。

山々に霧が漂う日。

雨が降ってきたから中断されたような情景にシャッターを押していた。

再び安部田に戻ってきた。

現在地を示すここが、名張市錦生市民センター。

休館だった名張市郷土資料館から見て、道路向こう側に建つ名張市錦生市民センターの玄関ドアが開いていた。

行事の詳しさはわからないが、とにかく訪ねてみた「錦生市民センター」。

たまたま、その時間帯におられたFセンター長に、当地のイノコモチ行事を伺った。

イノコモチ行事は、ここ安部田の他に、赤目口に近い結馬(けちば)とか井出(いで)もしている、という。

ここ錦生(にしきお)地域は、宇陀川沿いに黒田、結馬(けちば)、井出(いで)、安部田地区がある。

安部田地区はさらに鹿高(かたか)、坂之下、谷出、小屋出(こやで)の小字に分かれている。

また、開発された新興住宅地の四季ケ丘もある。

以前は黒田もしていたが、今は・・、というF代表が話してくれた行事のあり方。

各地区の子供たちは最寄りの公民館に集まる。

石道具などを準備した夕暮れ時間の午後6時半に出発する。

子どもたちが各家を巡って石を突く。

お家の人たちは、子供たちが来るのが楽しみに、祝儀を手渡す。

一軒、一軒ごとに祝儀をもらって、真っ暗な時間帯に行われるイノコモチ行事。

祝儀の今は、千円に統一しているが、F代表らが子供のころは10円、50円だったとか。

集落のすべてを回りきったら公民館に戻って、年長の子供が分け前を分ける。

かつては男の子だけの行事であったが、少子化時代を迎えるようになってからは女児も入れるようになった。

現在は、年長の小学6年生が、公平に分けるが、かつては、小さい子ほど少なくした。

囃す詞章は「イノコノモチついて いのはもの おおうめ こうめ ひげのはえたおやじ ここのかない(※家内) いおたれ(※祝ぉ) もひとつ いえまで どっさんこ ここのかない いおたれ」だった。

イノコモチ行事に用いる道具は石とロープ。

石は、そんじょそこらにある石ではなく、石塔の頭。

くびれがある頭の石。

くぼんだ部分にロープを結わえて括る。

ロープは長く、2mくらいもある長さ。

子どもたちがロープを引っ張り、石(※宝珠の部分石)を持ち上げてドスンと地面に落とす。

石を持ち上げる人数はおよそ8人。

かつては大勢の子どもたちがいたから、途中で交代していたそうだ。

現在はロープになったが、何十年も前は藤の木の蔓(※つる)だった。

蔓を綱のように石を引っ張り上げた、というから強靭な綱代わりにそうしていたのだろう。

イノコモチ行事のあり方が、ほぼほぼイメージできたF代表の話を終えて、鹿高地区に向かう。

その一角に建っていた茅葺民家。

今もなお暮らしている古民家も撮っていた。

先に挨拶したAさん。

なんとほぼ17年ぶりのご対面である。

安部田の地に転居し、おうるの森の雑貨カフェを開業、現在は音楽好きのためのサロン風カフェバーに展開。

早や10年にもなる、という。

そして、再会したAさんが紹介してくださった鹿高地区のI区長に出会えた。

鹿高(かたか)は、東地区の上出”かみで”に16軒。

西地区の下出”しもで”の29軒からなる。

イノコモチ行事を予定していた明日の3日の天候は、雨、雨、雨・・。

雨の予報が確実となったことから、イノコモチ行事は中止の判断。

日延べに2週間遅れの11月16日の午後5時より始める、という。

今、イノコノモチの道具があるから、と見せてもらったソレは・・・

今まで見たことのないような石にロープを括りつけたもの。

真ん中にくびれがあるその石は灯籠の頭の部分(※宝珠の部分石)だ、という。

昭和27年生まれの区長さんも子供のころにしていたイノコモチ行事。

当時もこの石でしていたが、ロープでなく、くびれに藤の木の蔓を括りつけて使っていたそうだ。

行事をはじめる前、子供らが山に出かけて藤の木の蔓を見つけに行く。

見つけた藤の木の蔓を、ナタなどの道具を用いて伐りだす。

蔓はくびれから石全体に巻き付け、がっしり縛る。

その蔓に稲藁で編んだロープのような固めに編んだ荒縄を括っていた。

原型はそんな感じだった、と話す。

ただ、今より20年前は、子どもが伐りだすのではなく、地区のおとなたちが作っていた。

保管していた蔵から運んでくれたイノコモチ行事の道具。

自然に植生していた蔓が、どこにも見当たらない。

役の子どもも少なくなった20年前につくった道具。

ロープを括る金具を直接埋め込んだ。

ロープは頑丈な造りに安心できる形に替えた。

小さな子たちは上級生、先輩に連れられてイノコモチ行事に参加していた。

ロープの前は藤の木の蔓であったが、実はその前の時代は稲藁だった。

固く締めてつくった稲藁は荒縄。

若い人は見たこともない荒縄。

今でこそ荒縄といえば一般的に見る縄製のロープ。

製縄機で結ったかっしりした縄であるが、機械のなかった時代は、手で結う荒縄が主流だった。

きっちりした縄でないから、石を力づくに引っ張った脆くも切れやすい荒縄の時代を体験した人たち。

年齢から考えれば80歳以上の男性が体験してきた時代。

そのころの映像を見たいものだ。

いつからこんなことをしているのか、史料も文書もなく現代まで続けてきたイノコモチ行事。

元々は小学6年生を頭に小学1年生までの男の子でしていたが、少子化になったころから人数が足らんようになり、女子も入れるようにした。

それでも不足ぎみの人数に、最長を中学3年生まで対象年齢を広げたそうだ。

今年の対象者は、男の子が2人に女の子が1人。

たったの3人になった。

翌年以降、遅かれ早かれ2人になる。

今も、数人の大人が参加し、行事を継承してきたが、先は見えている。

対象年齢の子どもがいない場合は、大人の衆だけで継続されうるのだろうか。

イノコモチ行事の実施日を決めるのは年長の子どもであるが、実際は、その子の家族、つまり両親の都合も加味して決めるようだ。

元々は「亥」の日に行っていたが、家の事情など、都合によって「亥」の日から、変動日に替わってきたようだ。

安部田の村は、今回、実施する小字鹿高(かたか)の上出16軒と下出の29軒。

本来は、上出、下出それぞれの地区でしていたらしい。

イノコモチ行事は年長の子供が決めるので、さてさてどうなることやら・・。

なお、安部田は鹿高神社が鎮座する鹿高、坂之下、谷出、小屋出の旧村の他、新町の四季ケ丘もあるが、イノコノモチ行事をしているのは鹿高だけ、という。

また、区長夫妻が話してくれた「おしゃかのすずめ」。

ここ鹿高でなく、宇陀川を挟んだ左岸地。

矢川(やがわ)地区でしていたという「おしゃかのすずめ」。

集落を一軒、一軒ずつ巡る女児たちの行事のようだが、この行事も調査してみたくなった。

時間帯は午後3時半を過ぎていた。小雨だった雨も本降りになりそうな雰囲気。

丁度、学校が終わったばかりの孫さんとともに、台詞(※民俗では詞章)を話してくれた。

石を振り上げて、地面にずとんと落とす所作。

“神さん”を嫌う家には、地面を打つことなく、中空に止めて空降り所作にするそうだ。

また、そのこととは関係なく、土の庭でなく、整地したコンクリート打ちっぱなしの庭の家も、中空止めの空降り所作。庭を傷めないように遠慮しながらも所作を遂げ、祝儀を受けるようだ。

ちなみに4地区で行われた昨年のイノコノモチ行事。動画を収録し、ケーブルテレビで発信したというアドバンスコープに行けば、見せてもらえるそうだから、訪問してはどうか、と伝えられたが・・・

区長さんが話してくれた鹿高のマツリ行事。

10月20日、21日に近い日に行われる鹿高神社の秋祭りがある。

頭屋家(※一番トウヤ、二番トウヤ、三番トウヤ)がつくって奉納する「イノコノクルビモチ(※くるみもちが訛ったもよう)」をしているそうだ。

トーヤの日、つまり座の日に供える「イノコノクルビモチ」は、搗きたての餅に青豆を擦ったクルビをまぶすようだ。

そのクルビモチ。供える際は、柿の葉に載せる。

秋祭りに獅子舞の奉納がある。

宮入りするまでは、集落1軒ごとに巡る獅子がお祓いをするそうだ。

11月22日は、新嘗祭もしている、という。

(R2.11. 2 SB805SH撮影)

※ トップ映像はイメージ <H22.11.22 EOS40D撮影 大阪・南河内郡のゐのこより>