大淀町・大岩に平日喫茶営業しているきまぐれやさんに出かける。

この日の目的は、初の個展をきまぐれや喫茶店内で開催する知人のHさんの作品展を見たいからだ。

タブレットなどで見るHさんが毎日揚げるFB記事に、ご自身が描かれた絵画。

なかなかのデキにリアルな絵画を見たくなり、出かけた。

いつもなら、きまぐれやで食べる昼の食事。

ワンコイン・500円のスペシャルランチであるが、今日は、絵画展だけでなく、この2月、3月に行われた県立民俗博物館主催事業の「私がとらえた大和の民俗」写真展⑩に観覧してくださった方々のお礼巡りもしておきたい。

遠距離に、なかなか足が動かないコロナ禍に、機会が合えば、と思っていた。

お礼巡りに、差し上げたい図録の献本を。

今日の昼時間におられるか、どうかは不明だが・・・。

ぶらりと旅に出た感覚でやってきた大岩・平日喫茶のきまぐれや。

この季節といえば、真夏に咲く八重咲き芙蓉。

駐車した場から入口・玄関へ向かうアプローチ。

黄色い花は園芸種。

そういえば、8月入りのきまぐれやの訪問ははじめてだった。

久しぶりの訪問に店内をぐるっと目を移したそこに見つけた竹細工。

カタチが凄いコクワガタくん。

なんでも、つくったから、と常連さんが置いたコクワガタ。

実は、コクワガタの作家さんは急死。

遺品になった竹つくり作品に合掌。

さて、Hさんの絵画作品展。

気になった作品タイトルが、「バンド、エイド貼ったよ」。

思わず頭をあげて見た作品に、ほんまや。

なるほど!やね、とつい口に出た「バンド、エイド、ほんまに貼ってるよ」。

もしか、とすれば孫さんへの愛情を捧げる作品。

こういうのは、私が好む笑いを誘う作品。

ほんわかする作品展に会話が生まれる。

そう、絵画展は見ているだけでは勿体ない。

作者が意図する、しないに関係なく観覧者が何を感じるか、である。

絵画展で、タイトルから想定する絵とき。

笑みが生まれるタイトルに拍手喝采。

次の作品に興味が湧いてきた。

タイトルは、な、な、な、なんと、「く、くるしい~」。

おい、おい、どうしたの?

その正体は、かえるさん。

うーーーん、かえるさんどうしたの?

「く、くるしい~」。

よく、よく見てわかってきた。

昆虫の足から、ソレは蟷螂。

どうやら蟷螂に首根っこ、羽交い絞めしているときを描いた・・・とは。

こうしたユニークなタイトルに笑える絵画展もいいよね。

光にライトを利用した絵画の撮影。

効果的になったかな?

作品のどれもこれも笑いをとる作品だけでなく、有名な人たちも描写。

タイトルは「銀幕の妖精」。

どうやら自画像として描いたようだ。

FBにしょっちゅう公開してくれる絵画、パソコンとかタブレット端末で見るよりも、リアルな作品がよく見える。

ただ、絵画をセットした額縁に絵を保護するためにはめ込むガラス板若しくは透明アクリル板が用いられるが、展示会場の環境・ライティングにとらわれる。

どうしても室内灯が反射してしまうガラスまたは透明アクリル板。

私が、ここきまぐれやで写真展をした際は、すべてに反射板は据えなかった。

仮に、湿気、唾などを被る可能性もあるが、絵画はソレ一枚しかない唯一もん。

その点、写真の場合は、原盤さえあれば、コピー復元はいくらでも可能。

なんか、巧い方法はないだろうか。

ひとつあるのはUVカットアクリル板が利用できそうだ。

Hさんの作品は18点。

どれも、これも愛情を感じる絵画展。

なかでも一番のお気に入りは視線、眼差しが麗しい京都・祇園の芸妓さん。

小窓越しに見える薪は生活室内に据えている暖炉にくべる薪。

大将が、ときおり割っては積んでいる。

雨が少しでもかからんように屋根付き小屋。

喫茶室から見えるテラス。

6月にはピンク色の花が咲く藤棚。

屋外のテラスで食事も摂れるきまぐれや。

今の時季は、花は見られないが、目に優しい緑地が拡がる。

円卓周りに座る場合は座布団もしくは回転しない座椅子。

そろそろお昼の時間帯になる。

いつもなら、きまぐれや特製の日替わり「スペシャルモーニング」をいただくのだが、本日は午後にも訪問するお礼巡回がある。

スペシャル食べなくても、レイコー(※冷たいコーヒー)一杯は、コーヒーチケットを絵画作者のHさんがプレゼントしてくれているので、とオーナーに云われてご馳走になった。

暑さもすっきりしたところで、私が来ると知っていた地元大岩に住むMさんに、最後になった県立民俗博物館事業の「私がとらえた大和の民俗写真展ラスト⑩」図録を献本した。

なにかと世話になったお礼である。

一服して次に向かいかけたとき。オーナーのMさんがこの野菜もらって帰ってくれる?

って、ソレは、と聞けば野菜を家庭菜園でつくった方からの伝言。

みなにもらってほしい、という朝採り野菜の無料頒布。

持ち帰りにビニール袋まで用意してくださった方に感謝し、太い・細い胡瓜にししとう、なすび、ピーマンもいただいた。

現在時間は、午後12時20分。

まだ、余裕があるからと思って入店した大淀町・今木社会福祉法人施設ひまわりわかば。

気になる山野草を買いたい。

時季は、もう遅いから、売り場にないやろな、と思って入店。

まだ売り残っていた風蘭。

6月に訪問したときに尋ねた風蘭。

今年は、どうやら遅れているらしい。

そんな状況を聞いていたから、店舗に入店。

入口前にあるある、どれでも一鉢が千円の風蘭。

ネームプレートに書いてある富貴蘭の青王錦も千円。

現金払いで購入した逸品。

こういうのも見つかるから、また訪問したくなる社会福祉施設わかばの品そろえ。

短時間の購買に、まだ余裕がある。

次の行き先は、大淀町役場前にある多目的ホールを備えているあらかしホール施設もあるが、町教育委員会が属する町文化会館が目的地。

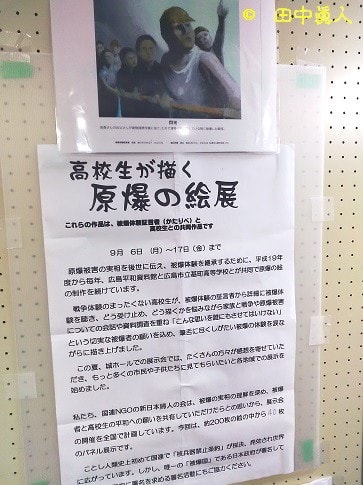

午後12時35分、訪れたこの日の展示は大淀町文化会館主催事業、夏休みミニ企画展示の「戦争の記憶 2022」。

写真から、その当時の記憶を思い起こす一枚、一枚・・・

反対側には「郷土出身者の戦没地点」をマップに落とし込んだ図。

地図全景を拝見するには、相当な時間を要する日本を含めた大陸の他南洋方面までも・・・

このようなパネル展示を観るのははじめてだ。

地球儀で世界を知ることはあったが、戦没者がどの地で戦ってきたのか、理解できるマップに感動。

担当された学芸員・松田度さんに献本したく訪れた。

とにかく活動の場は幅広く、講演なども多い松田度さんにはなにかとお世話になっている。

献本した図録は、奈良県立博物館事業だった古民家展示をした「私がとらえた大和の民俗」、最後の写真展。

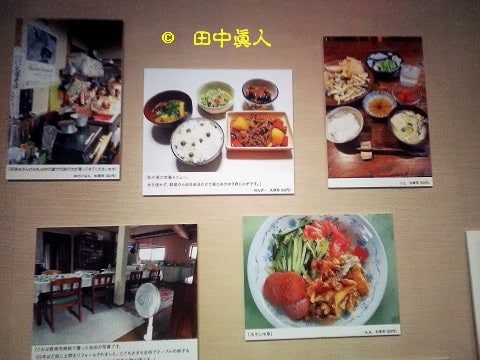

こうしてたどり着いたお昼の食事処。大淀町・桧垣本にあるうどんカフェ三和。

食事を済ませて再びお礼に手渡す巡回地は下市町。

野菜ソムリエの資格をもち、さまざまな場でベジタブルフラワーアーティスト、さらに講師としても活動されている宮坂敏史さん。

多くの報道テレビ局が取り上げる実力者。大淀町・大岩の農産植物直売所・おおいわ結の里、平日喫茶のきまぐれやに度々出会う宮坂敏史さんにも図録を献本した。

(R4. 8.10 SB805SH 撮影)

この日の目的は、初の個展をきまぐれや喫茶店内で開催する知人のHさんの作品展を見たいからだ。

タブレットなどで見るHさんが毎日揚げるFB記事に、ご自身が描かれた絵画。

なかなかのデキにリアルな絵画を見たくなり、出かけた。

いつもなら、きまぐれやで食べる昼の食事。

ワンコイン・500円のスペシャルランチであるが、今日は、絵画展だけでなく、この2月、3月に行われた県立民俗博物館主催事業の「私がとらえた大和の民俗」写真展⑩に観覧してくださった方々のお礼巡りもしておきたい。

遠距離に、なかなか足が動かないコロナ禍に、機会が合えば、と思っていた。

お礼巡りに、差し上げたい図録の献本を。

今日の昼時間におられるか、どうかは不明だが・・・。

ぶらりと旅に出た感覚でやってきた大岩・平日喫茶のきまぐれや。

この季節といえば、真夏に咲く八重咲き芙蓉。

駐車した場から入口・玄関へ向かうアプローチ。

黄色い花は園芸種。

そういえば、8月入りのきまぐれやの訪問ははじめてだった。

久しぶりの訪問に店内をぐるっと目を移したそこに見つけた竹細工。

カタチが凄いコクワガタくん。

なんでも、つくったから、と常連さんが置いたコクワガタ。

実は、コクワガタの作家さんは急死。

遺品になった竹つくり作品に合掌。

さて、Hさんの絵画作品展。

気になった作品タイトルが、「バンド、エイド貼ったよ」。

思わず頭をあげて見た作品に、ほんまや。

なるほど!やね、とつい口に出た「バンド、エイド、ほんまに貼ってるよ」。

もしか、とすれば孫さんへの愛情を捧げる作品。

こういうのは、私が好む笑いを誘う作品。

ほんわかする作品展に会話が生まれる。

そう、絵画展は見ているだけでは勿体ない。

作者が意図する、しないに関係なく観覧者が何を感じるか、である。

絵画展で、タイトルから想定する絵とき。

笑みが生まれるタイトルに拍手喝采。

次の作品に興味が湧いてきた。

タイトルは、な、な、な、なんと、「く、くるしい~」。

おい、おい、どうしたの?

その正体は、かえるさん。

うーーーん、かえるさんどうしたの?

「く、くるしい~」。

よく、よく見てわかってきた。

昆虫の足から、ソレは蟷螂。

どうやら蟷螂に首根っこ、羽交い絞めしているときを描いた・・・とは。

こうしたユニークなタイトルに笑える絵画展もいいよね。

光にライトを利用した絵画の撮影。

効果的になったかな?

作品のどれもこれも笑いをとる作品だけでなく、有名な人たちも描写。

タイトルは「銀幕の妖精」。

どうやら自画像として描いたようだ。

FBにしょっちゅう公開してくれる絵画、パソコンとかタブレット端末で見るよりも、リアルな作品がよく見える。

ただ、絵画をセットした額縁に絵を保護するためにはめ込むガラス板若しくは透明アクリル板が用いられるが、展示会場の環境・ライティングにとらわれる。

どうしても室内灯が反射してしまうガラスまたは透明アクリル板。

私が、ここきまぐれやで写真展をした際は、すべてに反射板は据えなかった。

仮に、湿気、唾などを被る可能性もあるが、絵画はソレ一枚しかない唯一もん。

その点、写真の場合は、原盤さえあれば、コピー復元はいくらでも可能。

なんか、巧い方法はないだろうか。

ひとつあるのはUVカットアクリル板が利用できそうだ。

Hさんの作品は18点。

どれも、これも愛情を感じる絵画展。

なかでも一番のお気に入りは視線、眼差しが麗しい京都・祇園の芸妓さん。

小窓越しに見える薪は生活室内に据えている暖炉にくべる薪。

大将が、ときおり割っては積んでいる。

雨が少しでもかからんように屋根付き小屋。

喫茶室から見えるテラス。

6月にはピンク色の花が咲く藤棚。

屋外のテラスで食事も摂れるきまぐれや。

今の時季は、花は見られないが、目に優しい緑地が拡がる。

円卓周りに座る場合は座布団もしくは回転しない座椅子。

そろそろお昼の時間帯になる。

いつもなら、きまぐれや特製の日替わり「スペシャルモーニング」をいただくのだが、本日は午後にも訪問するお礼巡回がある。

スペシャル食べなくても、レイコー(※冷たいコーヒー)一杯は、コーヒーチケットを絵画作者のHさんがプレゼントしてくれているので、とオーナーに云われてご馳走になった。

暑さもすっきりしたところで、私が来ると知っていた地元大岩に住むMさんに、最後になった県立民俗博物館事業の「私がとらえた大和の民俗写真展ラスト⑩」図録を献本した。

なにかと世話になったお礼である。

一服して次に向かいかけたとき。オーナーのMさんがこの野菜もらって帰ってくれる?

って、ソレは、と聞けば野菜を家庭菜園でつくった方からの伝言。

みなにもらってほしい、という朝採り野菜の無料頒布。

持ち帰りにビニール袋まで用意してくださった方に感謝し、太い・細い胡瓜にししとう、なすび、ピーマンもいただいた。

現在時間は、午後12時20分。

まだ、余裕があるからと思って入店した大淀町・今木社会福祉法人施設ひまわりわかば。

気になる山野草を買いたい。

時季は、もう遅いから、売り場にないやろな、と思って入店。

まだ売り残っていた風蘭。

6月に訪問したときに尋ねた風蘭。

今年は、どうやら遅れているらしい。

そんな状況を聞いていたから、店舗に入店。

入口前にあるある、どれでも一鉢が千円の風蘭。

ネームプレートに書いてある富貴蘭の青王錦も千円。

現金払いで購入した逸品。

こういうのも見つかるから、また訪問したくなる社会福祉施設わかばの品そろえ。

短時間の購買に、まだ余裕がある。

次の行き先は、大淀町役場前にある多目的ホールを備えているあらかしホール施設もあるが、町教育委員会が属する町文化会館が目的地。

午後12時35分、訪れたこの日の展示は大淀町文化会館主催事業、夏休みミニ企画展示の「戦争の記憶 2022」。

写真から、その当時の記憶を思い起こす一枚、一枚・・・

反対側には「郷土出身者の戦没地点」をマップに落とし込んだ図。

地図全景を拝見するには、相当な時間を要する日本を含めた大陸の他南洋方面までも・・・

このようなパネル展示を観るのははじめてだ。

地球儀で世界を知ることはあったが、戦没者がどの地で戦ってきたのか、理解できるマップに感動。

担当された学芸員・松田度さんに献本したく訪れた。

とにかく活動の場は幅広く、講演なども多い松田度さんにはなにかとお世話になっている。

献本した図録は、奈良県立博物館事業だった古民家展示をした「私がとらえた大和の民俗」、最後の写真展。

こうしてたどり着いたお昼の食事処。大淀町・桧垣本にあるうどんカフェ三和。

食事を済ませて再びお礼に手渡す巡回地は下市町。

野菜ソムリエの資格をもち、さまざまな場でベジタブルフラワーアーティスト、さらに講師としても活動されている宮坂敏史さん。

多くの報道テレビ局が取り上げる実力者。大淀町・大岩の農産植物直売所・おおいわ結の里、平日喫茶のきまぐれやに度々出会う宮坂敏史さんにも図録を献本した。

(R4. 8.10 SB805SH 撮影)