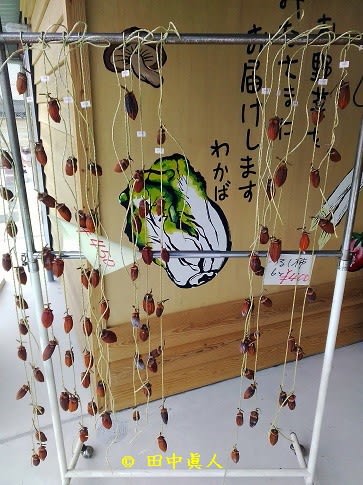

写真家Kさんが友に求めるすくっと立つ花付きの枝木がどこか売ってないか、と・・

たぶんここにはあるだあろう、と立ち寄った大淀にある道の駅吉野路大淀iセンター。

店内入るそこにあった啓翁桜(※けいおうざくら)をお買い求め。

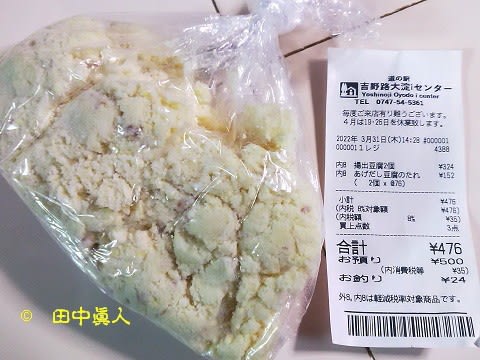

私が求める美味しい食材は、吉野山林豆腐店が提供するめちゃ旨の2個入り揚げ出し豆腐。

この商品には、これまた出汁が旨い京南禅あげだし豆腐のタレ。

吉野山の林豆腐が、わざわざ京都から仕入れて同封する豊美食品の京南禅あげだし豆腐のタレ。

極端にいえば、市販の揚げ出し豆腐に使用しても旨くなる豊美食品の京南禅あげだし豆腐のタレ。

大量に消費されるお店なら、ネットにも売っているこちらの商品を推奨するよな。

林とうふ豆腐の揚げ出し豆腐を買ったら、なんとおから1袋が無料で付いてくる。

私はおからが大好物。

尤も、買ってきたままの状態では、遠慮する。

家に持ち帰った揚げ出し豆腐におから。

揚げ出し豆腐だけなら、むちゃ歓んでくれるが、おからが一緒になると、歓びも半滅。

だって、私がつくるんでしょ、といいつつ、翌日に調理してくれた。

我が家で療養中のおふくろも美味しい、と喜んで口にしてくれた林とうふ豆腐の揚げ出し豆腐に手料理のおから料理。

これが旨いんだなぁ。

最近、発見したおからにプラス。

からしマヨネーズをかけて食べたら、さらに美味しくなった、と伝えておこう。

さて、道の駅吉野路大淀iセンターに初登場の野菜を並べていた。

えっ、これってなんの葉っぱですか、に答えてくれたオカノリ。

えっ、もう一度・・・オカノリです。

初耳のオカノリ。

丘に生えた海苔っていうのも可笑しなネームやね。

そういえば、オカにノリがあるなら、既に食したことがあるオカヒジキ。

これも丘で、つまりは陸地で栽培された海に育ったヒジキでなく、陸の畑でそだった植物のヒジキ。

そんなワケで、「陸の海藻」、とか「畑のヒジキ」や、と伝える人も多く、海のヒジキと見かけがよく似ていることからオカヒジキの名がついた。

さらに、オカワカメちゅうのんもある。

栽培も流通も多くないオカワカメ。

たしか天ぷらにしてもろて食べた記憶がある・・・・ような気がする。

パリパリ食感が目立ったオカワカメの天ぷら。

お浸しのオカワケメも美味しい。

オカヒジキもそうだが、お浸し調理にマヨネーズかけて食べたらめっちゃ旨かった。

で、陸の畑で育てるワカメって、どんな植物なん?と思えるネーミングが頭に残る。

さて、オカヒジキにオカワカメ。

そして3番手のオカノリ

揃った三匹の侍、いや三羽がらすでもなくオカノリって、美味しいのかなぁ。

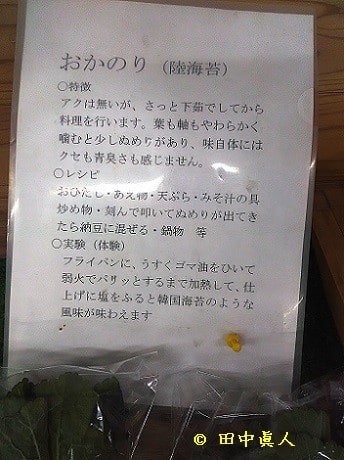

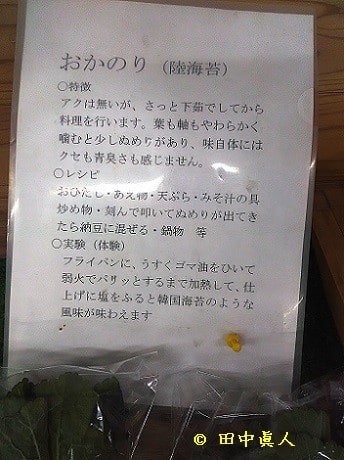

こちら道の駅吉野路大淀iセンターの売り場に運んだ生産者が、オカノリ(陸海苔)の特長やレシピ、かつ食の体験も添えてくれた。

ありがたい生産者(※道の駅吉野路大淀iセンターに出荷している大淀出荷組合/ハーベストうらら)のメッセージも公開しておこう。

オカノリ(陸海苔)の調理は、後日。

取り急ぎ、袋詰め状態のオカノリを公開しておく。

(R4. 3.31 SB805SH 撮影)

たぶんここにはあるだあろう、と立ち寄った大淀にある道の駅吉野路大淀iセンター。

店内入るそこにあった啓翁桜(※けいおうざくら)をお買い求め。

私が求める美味しい食材は、吉野山林豆腐店が提供するめちゃ旨の2個入り揚げ出し豆腐。

この商品には、これまた出汁が旨い京南禅あげだし豆腐のタレ。

吉野山の林豆腐が、わざわざ京都から仕入れて同封する豊美食品の京南禅あげだし豆腐のタレ。

極端にいえば、市販の揚げ出し豆腐に使用しても旨くなる豊美食品の京南禅あげだし豆腐のタレ。

大量に消費されるお店なら、ネットにも売っているこちらの商品を推奨するよな。

林とうふ豆腐の揚げ出し豆腐を買ったら、なんとおから1袋が無料で付いてくる。

私はおからが大好物。

尤も、買ってきたままの状態では、遠慮する。

家に持ち帰った揚げ出し豆腐におから。

揚げ出し豆腐だけなら、むちゃ歓んでくれるが、おからが一緒になると、歓びも半滅。

だって、私がつくるんでしょ、といいつつ、翌日に調理してくれた。

我が家で療養中のおふくろも美味しい、と喜んで口にしてくれた林とうふ豆腐の揚げ出し豆腐に手料理のおから料理。

これが旨いんだなぁ。

最近、発見したおからにプラス。

からしマヨネーズをかけて食べたら、さらに美味しくなった、と伝えておこう。

さて、道の駅吉野路大淀iセンターに初登場の野菜を並べていた。

えっ、これってなんの葉っぱですか、に答えてくれたオカノリ。

えっ、もう一度・・・オカノリです。

初耳のオカノリ。

丘に生えた海苔っていうのも可笑しなネームやね。

そういえば、オカにノリがあるなら、既に食したことがあるオカヒジキ。

これも丘で、つまりは陸地で栽培された海に育ったヒジキでなく、陸の畑でそだった植物のヒジキ。

そんなワケで、「陸の海藻」、とか「畑のヒジキ」や、と伝える人も多く、海のヒジキと見かけがよく似ていることからオカヒジキの名がついた。

さらに、オカワカメちゅうのんもある。

栽培も流通も多くないオカワカメ。

たしか天ぷらにしてもろて食べた記憶がある・・・・ような気がする。

パリパリ食感が目立ったオカワカメの天ぷら。

お浸しのオカワケメも美味しい。

オカヒジキもそうだが、お浸し調理にマヨネーズかけて食べたらめっちゃ旨かった。

で、陸の畑で育てるワカメって、どんな植物なん?と思えるネーミングが頭に残る。

さて、オカヒジキにオカワカメ。

そして3番手のオカノリ

揃った三匹の侍、いや三羽がらすでもなくオカノリって、美味しいのかなぁ。

こちら道の駅吉野路大淀iセンターの売り場に運んだ生産者が、オカノリ(陸海苔)の特長やレシピ、かつ食の体験も添えてくれた。

ありがたい生産者(※道の駅吉野路大淀iセンターに出荷している大淀出荷組合/ハーベストうらら)のメッセージも公開しておこう。

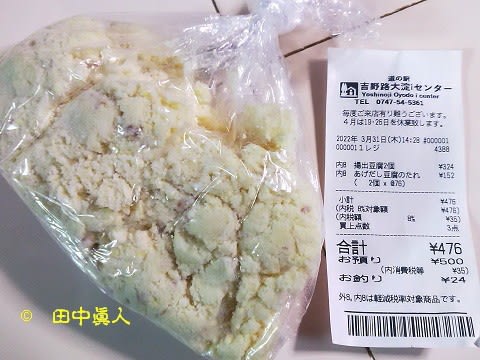

オカノリ(陸海苔)の調理は、後日。

取り急ぎ、袋詰め状態のオカノリを公開しておく。

(R4. 3.31 SB805SH 撮影)