さぁ、28日にはじめて体験するインポート作業。

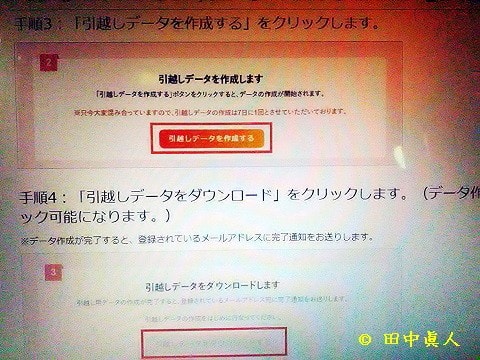

前日の夕刻時間帯の午後6時40分ころからはじめた事前にやるべき項目を頭に描くインポート作業。

手段に手順が理解できた1時間半。

本日は実行するのみだ。

昨夕に調べていたインポート処理に入る「入口」探し。

ひと晩経てば、さてどうやったかなぁ。

「入口」は明確だが、例えソレがわかっても、クリックして作業する「インポート」項目がない。

ない、ない、ない・・・に、いきなり焦る。

そうやん。

昨夕に見つけていた「ブログを管理」が見つからなくてオロオロ・・・

えっ、ここにあるやん。

これについては、日常において毎度に触れることになれば、勝手に目が行くようになる。

慣れれば、特に問題なしの入口は「ブログを管理」。

頭に焼き付けておこう。

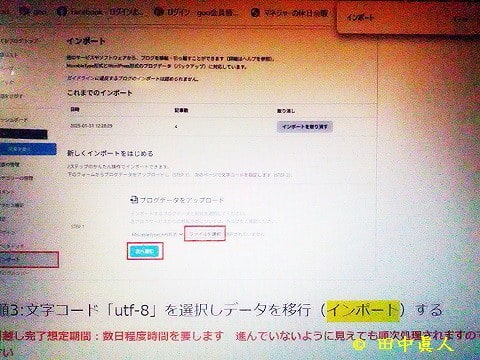

そしてクリックした「インポート」項目。

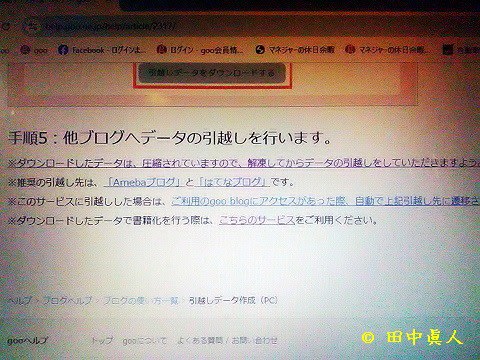

出てきた、出てきた「ブログデータをアップロード」。

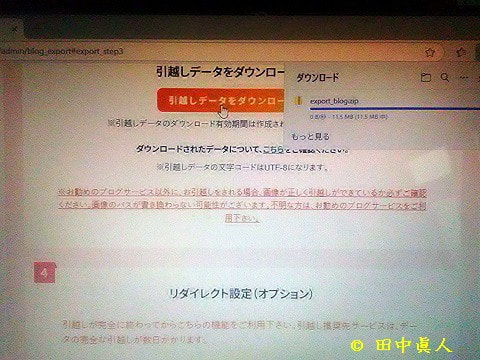

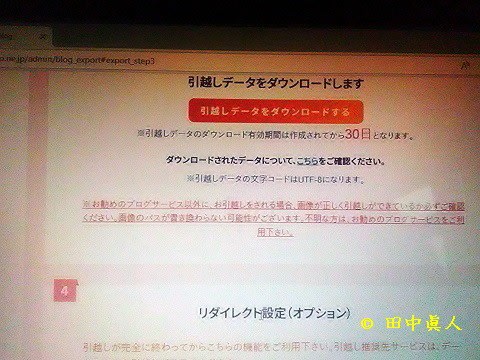

ここで操作するのは、「ブログデータ」を収めたZIPファイルを解凍した結果にアクションをかける。

結果は、識別記号をみれば即わかるテキストファイル。

該当ファイル表示を「詳細」にすれば、自ずとわかるファイルの種類に「テキストドキュメント」があるソレだ。

そう、識別拡張子が「.txt」のファイルであれば間違いなし。

尤も開けたら、またまた自ずとわかる識別拡張子が「.txt」である。

操作に「ファイル選択」をする前に、調べておきたい左にある事項。

右端ボックスにレ点マークがある。

それを操作したら三つの項目が現れる。

一つ目に「.txt形式」。

二つ目に「.xml形式」。

そして三つ目が「.zip形式」。

窓に三つの選択肢。

詳しく書けば「.txt」は、「MovableType(.txt)形式」。

二つ目の「.xml形式」は、「Wordble(.xml)形式」。

そして三つ目の「.zipP形式」は、「ZIP(.zip形式)」。

ここで、選択するのは「.txt」のみ。

他は無用。

テキストドデータ化されたブログデータを選べば、ほんの少しの時間を要するが、ふっと現れるから心配するほどでもない。

下にある「次へ進む」をクリックしたら・・・・

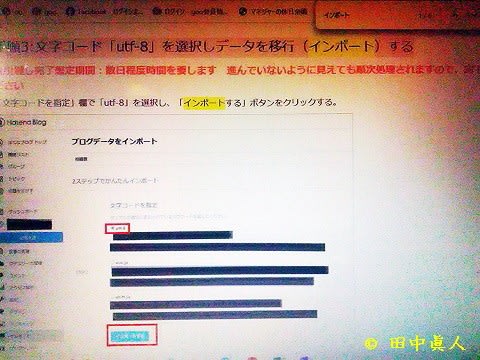

「ブログデータをインポート」の次のステップに展開され「2.ステップでかんたんインポート」に移る。

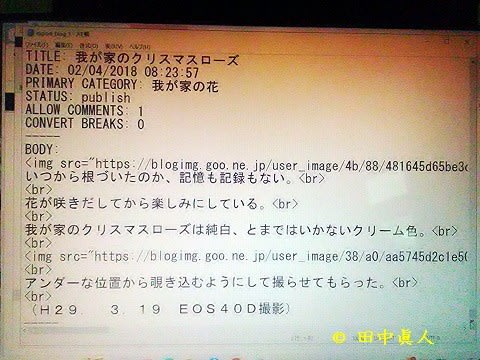

取り込んだブログデータの一部が表出され、「文字コードを指定」に。

ひとつは「utf-8(※Unicode文字を世界中の文字を統一的に表現するエンコードする方式の一つ。

ASCIIと互換性も保ちつつ、様々な言語の文字を扱い、現在最も使われ、普及した主流の文字コード)」。

二つ目に「euc-jp(※日本語の文字コードの一つで、特にUNIX系OSで標準的に使われていた文字コード)」、

三つ目が「shift-jis(※日本語の文字をコンピュータで扱うための文字コードの一つで、主に日本国内で使用されている)」。

事例は、決して文字化けではないですから・・・

はてなブログ移行に指示されている「utf-8」を選択し、「インストールする」をクリックすれば、インスト作業がはじまる。

表記は「インストールしています」だ。

現在進行中であることを伝えている「インポートが進行中です。しばらくお待ちください。なお、この画面を閉じてもインポートは進行します」。

さぁ、はじまったインスト作業。

開始時刻は午前11時10分。

予約している泌尿器科診察に出かけた。

今日の待ち時間は、いつもと違って診断を受ける患者さんが多い。

泌尿器科以外に、内科・循環器内科・呼吸器科、整形外科・外科・リハビリケーション科などがある4階建てビル。

1階に薬局があるいわば総合診療ビルみたいなもの。

本日の駐車場は満車。

診察終えて帰られたら空きスペースが生まれる。

車の待ち行列も重なり、帰宅した時間は、午後1時20分。

ほぼ2時間も費やして、進展バーはここまで。

まだまだ時間がかかりそうな気配。

おそらく夜間帯にかかる、と推定した。

完了まで到達したら「インポートの完了後に、記事中の画像データを「はてなフォトライフ」に移行できます」に移るようだ。

そもそも「はてなフォトライフ」がわかっていない。

ネット調べでわかった「はてなブログに画像をアップロードして保存できるウェブアルバムサービスです。はてなフォトライフに画像をアップロードし、ブログ記事に貼り付けることで、簡単に写真や画像を使った記事を作成できる」ようだが、まさか一枚、一枚の写真データを「はてなフォトライフ」に収めていくんかいな。

そりゃたいへんだわさ。

まずは、「はじめての方への-はてなフォトライフ」を読むべし・・・なるほど、なるほどだが、すべてを使うことはないかも。

基本、使うのは「画像のアップロード」、「画像の編集(タイトル、フォルダ、画像の表示順/撮影日或いはアップロード日もあるが)」、「設定画面」など・・・

私の場合は、フイルム時代から日付けは撮影日。

公開記事はその撮影日若しくは記録した日。

そんなことで、写真データは、イチガンデジカメであっても、ガラケーのカメラであってもすべて撮影日。

記録性は年月日が、後年において最も大切になる日付けである。

はてなブログで使用されるファイルサイズは長辺が800ピクセルにしているが、私はHP時代から、公開する写真データは、すべてが480ピクセルを基本にしてきた。

全体の容量に影響を少なくすることと、公開に閲覧される際に程よい大きさになり、速度も速い。

それを理由に、今後もそうしていく所存である。

なお、画像情報(Exit‘情報)を公開する気はまったくない。

原盤データは、ハードディスクに保存。

公開する写真データは、横480ピクセルに、@氏名キャプションを画像に書き込み公開してきた。

さて、インポート作業の進捗状況は・・まだまだ。午後6時半の状況から推測するに、翌日のある時間帯。

今夜は、我が家のパソコンはずっとこのまま稼働したままにする。

ガンバッテや。

そもそも「はてなフォトライフ」がわかっていない。

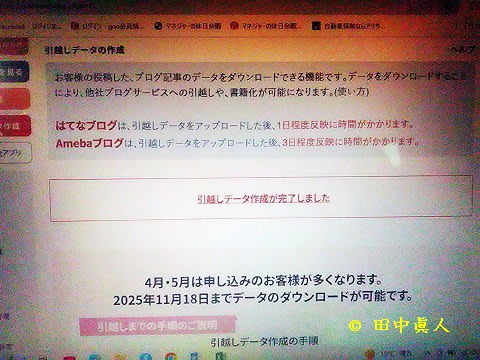

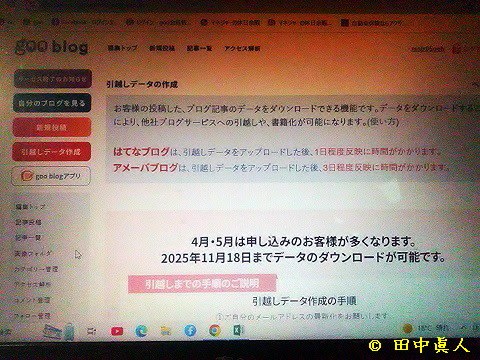

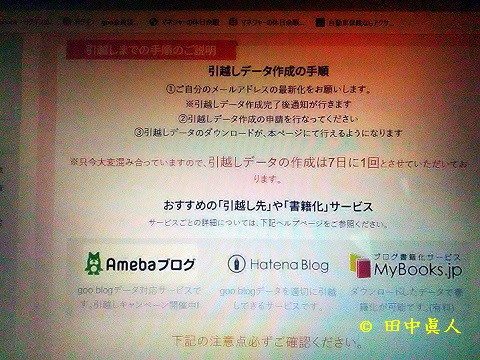

朝方に終わったインポート作業。

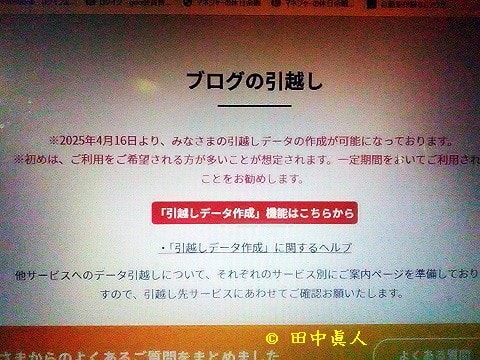

およそ18時間も要したデータ移管に、インポートは「他のサービスやソフトウェアから、ブログを移転・引っ越すことができます(詳細はヘルプを参照)。

MovableType形式とWordPress形式のブログデータ(バックアップ)に対応しています」と、ある。

なお、データだけのインポートが完了した段階に出力した「ガイドラインに違反するブログのインポートは認められません」。

これで、ひとまず安心した。

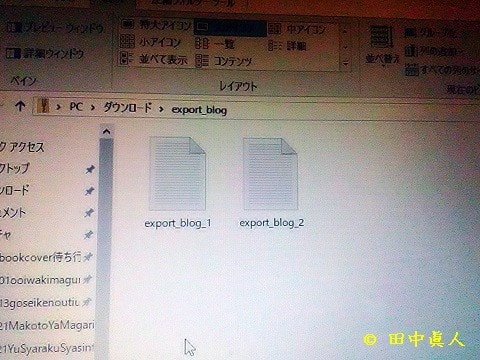

データファイル「export_blog_1」の作業を終えた時間・件数は「2025-04-28 11:04:06 8999件」。

真夜中に続けて処置したデータファイル「export_blog_2」の作業を終えた時間・件数は「2025-04-29 02:44:52 2635件」。

インポート・移管した記事数は合計、11634件。

ところが、である。

気になるも、処理続行していたインポート作業終わりに表示された右端にある項目。

オプションに「画像データ移行」がいずれもある。

それに際してクリックしたが、上向きの矢印が「⇑」、下向き「⇓」に表示が替わるだけ。

アクションは何も起こらない。どうしたもんかいな。

困った、困った、困ったちゃんに陥った。

こりゃぁ、「画像データ移行」移行に、別途フォルダを設けないといけないような気がする。

それを作成するのに、何を参照すべきか、明確に出てこない。

そして、29日の朝からはじまった作業は、「はてなフォトライフ」をつくること?。

「はてなブログに掲載する画像は、ウェブアルバムサービス「はてなフォトライフ」に保存されます。

はてなフォトライフに直接画像をアップロードし、その画像をはてなブログに掲載することも可」と、ある。

さて、「はてなフォトライフ」はどこにあるんかいな。

AIネットに頼って探した。

「はてなフォトライフ」の場所は、「はてなブログの管理画面」。

はてなブログの管理画面 にログインすると、上部メニューから「Myフォト」で確認できるようだ。

が、先に確認したいデータ移管の状態。

どっきり、どきりするデータ移管は、ちゃんといけたんやろか。

おそる、おそる見たマネジャーの休日余暇(はてなブログ版)。

4月17日に吸い上げたすべてのブログデータが写真とともに引き継がれていた。

インポートにあった上向きの矢印が「⇑」、下向き「⇓」に表示が替わるのは、もうちゃんと画像も移行しました、というころか。

インポートシステムに、なにかしかのコメントがあれば、こんなに悩むことはないのになぁ・・とつぶやき。

ぜんぶが全部に写真データが正しい位置に移管しているかどうかの確認は、あまりの多さに確認時間の確保が難しい。

21年前から続けてきた毎日アップした年月日も移行されているが、いかんせん。

記事は見安い、探しやすいように分類・整理したカテゴリ化は、残念ながらすべての記事のカテゴリを整え、1件、1件ごとに整備しないとあかんやろな。

膨大な記事数に、いつまでに完成するのか、予測もつかない。

とにかくはてなブログ情報を探してネットに助けを求めて見つかったブログ管理から遷移した中に「カテゴリの管理」があった。

なんと、そこにはgooブログの「マネジャーの休日余暇(ブログ版)」から引き継いだ「マネジャーの休日余暇(はてなブログ版)」にも、今まで通りのカテゴリがあるやん。

しかも件数も一致しているが、なんでこれが公開していないんだ。

ただ、ソレは件数の降順に並べている。

意図的に、順位を替えたいが・・

どうやら、その方法については並べ替え順の「カスタム」を選ぶことで可能らしい。

さらに探してみた中に「ブログのサイドバーにカテゴリを表示する」が見つかった。

また、大きな問題がある。

リンク付けは、問題なくリンク先に移ってはいるものの、リンク先がgooブログであれば、今年の11月18日をもって完全消滅する。

なお、新規記事のアップ最終日はもっと早く、10月1日の前日か。

と、なれば、リンク先がgooブログは、すべてが「Not Found」状態に陥る。

一番多くのリンク先は、わが身。

つまり、リンク先がgooブログの「マネジャーの休日余暇(ブログ版)」。

これの対応は、いちいちリンク先を点検し、gooブログの「マネジャーの休日余暇(ブログ版)」であれば、移管したはてなブログの「マネジャーの休日余暇(はてなブログ版)」アドレスに差し替え。

あぁーー、どこから手をつけていけばいいんじゃ。

なお、はてなブログのリンクについてサポートはこちら「リンクの挿入とコンテンツの埋め込み」。

リンクもしなくてはならない作業であるが、昔からつながる交友ブログとか大切な記事を抑えておきたいブックマークもある。

これらは、データ移管に含まれない項目だけに、ひとつひとつセッテイングするブックマーク作業もある。

(R7. 4.28 SB805SH 撮影)

前日の夕刻時間帯の午後6時40分ころからはじめた事前にやるべき項目を頭に描くインポート作業。

手段に手順が理解できた1時間半。

本日は実行するのみだ。

昨夕に調べていたインポート処理に入る「入口」探し。

ひと晩経てば、さてどうやったかなぁ。

「入口」は明確だが、例えソレがわかっても、クリックして作業する「インポート」項目がない。

ない、ない、ない・・・に、いきなり焦る。

そうやん。

昨夕に見つけていた「ブログを管理」が見つからなくてオロオロ・・・

えっ、ここにあるやん。

これについては、日常において毎度に触れることになれば、勝手に目が行くようになる。

慣れれば、特に問題なしの入口は「ブログを管理」。

頭に焼き付けておこう。

そしてクリックした「インポート」項目。

出てきた、出てきた「ブログデータをアップロード」。

ここで操作するのは、「ブログデータ」を収めたZIPファイルを解凍した結果にアクションをかける。

結果は、識別記号をみれば即わかるテキストファイル。

該当ファイル表示を「詳細」にすれば、自ずとわかるファイルの種類に「テキストドキュメント」があるソレだ。

そう、識別拡張子が「.txt」のファイルであれば間違いなし。

尤も開けたら、またまた自ずとわかる識別拡張子が「.txt」である。

操作に「ファイル選択」をする前に、調べておきたい左にある事項。

右端ボックスにレ点マークがある。

それを操作したら三つの項目が現れる。

一つ目に「.txt形式」。

二つ目に「.xml形式」。

そして三つ目が「.zip形式」。

窓に三つの選択肢。

詳しく書けば「.txt」は、「MovableType(.txt)形式」。

二つ目の「.xml形式」は、「Wordble(.xml)形式」。

そして三つ目の「.zipP形式」は、「ZIP(.zip形式)」。

ここで、選択するのは「.txt」のみ。

他は無用。

テキストドデータ化されたブログデータを選べば、ほんの少しの時間を要するが、ふっと現れるから心配するほどでもない。

下にある「次へ進む」をクリックしたら・・・・

「ブログデータをインポート」の次のステップに展開され「2.ステップでかんたんインポート」に移る。

取り込んだブログデータの一部が表出され、「文字コードを指定」に。

ひとつは「utf-8(※Unicode文字を世界中の文字を統一的に表現するエンコードする方式の一つ。

ASCIIと互換性も保ちつつ、様々な言語の文字を扱い、現在最も使われ、普及した主流の文字コード)」。

二つ目に「euc-jp(※日本語の文字コードの一つで、特にUNIX系OSで標準的に使われていた文字コード)」、

三つ目が「shift-jis(※日本語の文字をコンピュータで扱うための文字コードの一つで、主に日本国内で使用されている)」。

事例は、決して文字化けではないですから・・・

はてなブログ移行に指示されている「utf-8」を選択し、「インストールする」をクリックすれば、インスト作業がはじまる。

表記は「インストールしています」だ。

現在進行中であることを伝えている「インポートが進行中です。しばらくお待ちください。なお、この画面を閉じてもインポートは進行します」。

さぁ、はじまったインスト作業。

開始時刻は午前11時10分。

予約している泌尿器科診察に出かけた。

今日の待ち時間は、いつもと違って診断を受ける患者さんが多い。

泌尿器科以外に、内科・循環器内科・呼吸器科、整形外科・外科・リハビリケーション科などがある4階建てビル。

1階に薬局があるいわば総合診療ビルみたいなもの。

本日の駐車場は満車。

診察終えて帰られたら空きスペースが生まれる。

車の待ち行列も重なり、帰宅した時間は、午後1時20分。

ほぼ2時間も費やして、進展バーはここまで。

まだまだ時間がかかりそうな気配。

おそらく夜間帯にかかる、と推定した。

完了まで到達したら「インポートの完了後に、記事中の画像データを「はてなフォトライフ」に移行できます」に移るようだ。

そもそも「はてなフォトライフ」がわかっていない。

ネット調べでわかった「はてなブログに画像をアップロードして保存できるウェブアルバムサービスです。はてなフォトライフに画像をアップロードし、ブログ記事に貼り付けることで、簡単に写真や画像を使った記事を作成できる」ようだが、まさか一枚、一枚の写真データを「はてなフォトライフ」に収めていくんかいな。

そりゃたいへんだわさ。

まずは、「はじめての方への-はてなフォトライフ」を読むべし・・・なるほど、なるほどだが、すべてを使うことはないかも。

基本、使うのは「画像のアップロード」、「画像の編集(タイトル、フォルダ、画像の表示順/撮影日或いはアップロード日もあるが)」、「設定画面」など・・・

私の場合は、フイルム時代から日付けは撮影日。

公開記事はその撮影日若しくは記録した日。

そんなことで、写真データは、イチガンデジカメであっても、ガラケーのカメラであってもすべて撮影日。

記録性は年月日が、後年において最も大切になる日付けである。

はてなブログで使用されるファイルサイズは長辺が800ピクセルにしているが、私はHP時代から、公開する写真データは、すべてが480ピクセルを基本にしてきた。

全体の容量に影響を少なくすることと、公開に閲覧される際に程よい大きさになり、速度も速い。

それを理由に、今後もそうしていく所存である。

なお、画像情報(Exit‘情報)を公開する気はまったくない。

原盤データは、ハードディスクに保存。

公開する写真データは、横480ピクセルに、@氏名キャプションを画像に書き込み公開してきた。

さて、インポート作業の進捗状況は・・まだまだ。午後6時半の状況から推測するに、翌日のある時間帯。

今夜は、我が家のパソコンはずっとこのまま稼働したままにする。

ガンバッテや。

そもそも「はてなフォトライフ」がわかっていない。

朝方に終わったインポート作業。

およそ18時間も要したデータ移管に、インポートは「他のサービスやソフトウェアから、ブログを移転・引っ越すことができます(詳細はヘルプを参照)。

MovableType形式とWordPress形式のブログデータ(バックアップ)に対応しています」と、ある。

なお、データだけのインポートが完了した段階に出力した「ガイドラインに違反するブログのインポートは認められません」。

これで、ひとまず安心した。

データファイル「export_blog_1」の作業を終えた時間・件数は「2025-04-28 11:04:06 8999件」。

真夜中に続けて処置したデータファイル「export_blog_2」の作業を終えた時間・件数は「2025-04-29 02:44:52 2635件」。

インポート・移管した記事数は合計、11634件。

ところが、である。

気になるも、処理続行していたインポート作業終わりに表示された右端にある項目。

オプションに「画像データ移行」がいずれもある。

それに際してクリックしたが、上向きの矢印が「⇑」、下向き「⇓」に表示が替わるだけ。

アクションは何も起こらない。どうしたもんかいな。

困った、困った、困ったちゃんに陥った。

こりゃぁ、「画像データ移行」移行に、別途フォルダを設けないといけないような気がする。

それを作成するのに、何を参照すべきか、明確に出てこない。

そして、29日の朝からはじまった作業は、「はてなフォトライフ」をつくること?。

「はてなブログに掲載する画像は、ウェブアルバムサービス「はてなフォトライフ」に保存されます。

はてなフォトライフに直接画像をアップロードし、その画像をはてなブログに掲載することも可」と、ある。

さて、「はてなフォトライフ」はどこにあるんかいな。

AIネットに頼って探した。

「はてなフォトライフ」の場所は、「はてなブログの管理画面」。

はてなブログの管理画面 にログインすると、上部メニューから「Myフォト」で確認できるようだ。

が、先に確認したいデータ移管の状態。

どっきり、どきりするデータ移管は、ちゃんといけたんやろか。

おそる、おそる見たマネジャーの休日余暇(はてなブログ版)。

4月17日に吸い上げたすべてのブログデータが写真とともに引き継がれていた。

インポートにあった上向きの矢印が「⇑」、下向き「⇓」に表示が替わるのは、もうちゃんと画像も移行しました、というころか。

インポートシステムに、なにかしかのコメントがあれば、こんなに悩むことはないのになぁ・・とつぶやき。

ぜんぶが全部に写真データが正しい位置に移管しているかどうかの確認は、あまりの多さに確認時間の確保が難しい。

21年前から続けてきた毎日アップした年月日も移行されているが、いかんせん。

記事は見安い、探しやすいように分類・整理したカテゴリ化は、残念ながらすべての記事のカテゴリを整え、1件、1件ごとに整備しないとあかんやろな。

膨大な記事数に、いつまでに完成するのか、予測もつかない。

とにかくはてなブログ情報を探してネットに助けを求めて見つかったブログ管理から遷移した中に「カテゴリの管理」があった。

なんと、そこにはgooブログの「マネジャーの休日余暇(ブログ版)」から引き継いだ「マネジャーの休日余暇(はてなブログ版)」にも、今まで通りのカテゴリがあるやん。

しかも件数も一致しているが、なんでこれが公開していないんだ。

ただ、ソレは件数の降順に並べている。

意図的に、順位を替えたいが・・

どうやら、その方法については並べ替え順の「カスタム」を選ぶことで可能らしい。

さらに探してみた中に「ブログのサイドバーにカテゴリを表示する」が見つかった。

また、大きな問題がある。

リンク付けは、問題なくリンク先に移ってはいるものの、リンク先がgooブログであれば、今年の11月18日をもって完全消滅する。

なお、新規記事のアップ最終日はもっと早く、10月1日の前日か。

と、なれば、リンク先がgooブログは、すべてが「Not Found」状態に陥る。

一番多くのリンク先は、わが身。

つまり、リンク先がgooブログの「マネジャーの休日余暇(ブログ版)」。

これの対応は、いちいちリンク先を点検し、gooブログの「マネジャーの休日余暇(ブログ版)」であれば、移管したはてなブログの「マネジャーの休日余暇(はてなブログ版)」アドレスに差し替え。

あぁーー、どこから手をつけていけばいいんじゃ。

なお、はてなブログのリンクについてサポートはこちら「リンクの挿入とコンテンツの埋め込み」。

リンクもしなくてはならない作業であるが、昔からつながる交友ブログとか大切な記事を抑えておきたいブックマークもある。

これらは、データ移管に含まれない項目だけに、ひとつひとつセッテイングするブックマーク作業もある。

(R7. 4.28 SB805SH 撮影)