「ねはんのスルメ」行事を取材していた「錦生(にしきお)村」の結馬。

取材後の午後は、国道165線越えた近鉄鉄道大阪線の向こう側にある地。

前年の12月2日に訪れた阿部田・鹿高(かたか)のイノコモチの事前取材。

I区長夫妻が云っていた民俗行事。

宇陀川を跨ぐ橋を渡った南の地域。

矢川もまた三重県名張に属する「錦生(にしきお)村」内。

その矢川に「おしゃかさんをしている」、と話してくれた。

矢川集落は、鹿高からすぐ近くであるが、屋外に出ている人の姿が見つからない。

車を何度か往復する村の道。

たまたまお家から出てきた婦人に聞けば、ごく数年前までしていたようだ。

小学生の子供らが、お菓子をもらいに来ていたとか話してくれた。

ここ矢川からすぐ隣の村は、東大寺との関係が深い一ノ井地区。

奈良・東大寺二月堂修二会に用いる松明を寄進する伊賀一ノ井松明講の所在地である。

平成19年3月12日に取材した伊賀一ノ井松明講の松明調進行。

オーコに担いで三重県・名張から奈良・東大寺まで運ぶ。

かつては山越えもなにもかもが徒歩であったが、現在は、そのほとんどがトラック搬送。

一部の行程だけに限り、松明担ぎの調進行をされる。

毎年の2月11日に山行き。

東大寺二月堂修二会に用いるだったん松明の原木ヒノキを伐りだし。

翌月の3月10日は、松明の調整作業をされている。

伐りだしは、ともかく、令和3年のコロナ禍に、東大寺からの要請もあり、松明調進は中止の判断。

だったん松明は、3月12日に東大寺が迎えて受け取ったら、燃えやすいように1年間保管し、十分に乾燥させてからだったん松明の仕様につくり整える。

そして、美しくできあがっただったん松明は上堂される。

中止を決断した松明調進行であるが、だったん行の松明は、すでに前年届き。

松明材がそろっているから、令和3年の東大寺二月堂の修二会には影響を受けなかったそうだ。

ただ、次年度に用いるヒノキ松明剤は、持ち越し、とされた。

それでは、東大寺さんも困るのでは、と婦人に尋ねたら、期日をずらしてもして寄進する手配をするようだった。

ここで、まさかの二月堂修二会のだったん松明の状況を教えてもらう、とは思ってもみなかった。

そのことは、ともかく矢川に来た目的は、「おしゃかさん」行事である。

たまたま遭遇した、ご婦人が記憶する「おしゃかさん」の体験。

子どもたちが行う「おしゃかさん」。

ずいぶん前のこと。

大人になった子どもたちがどういう具合だったのか、はっきりと言えないくらいの過去のこと。

記憶は曖昧。

子どもが育って「おしゃかさん」に参加しなくなったら、すっかり忘れてしまった、と申しわけなさそうに・・・。

対象の子たちもいなくなり、行事は今や、とふとよぎった。

仕方なく、再び車を動かし、集落をあっちに、こっちを流離う。

現況はともかく、実態が少しでも覚えている人に出会いたく、集落中央を横断する車道をうろうろしていた。

すると、丁度、薬剤散布機を洗っていた男性を発見した。

矢川の「ねはんのおしゃかさん」行事を存じておれば、幸いと思って声をかけた。

その男性はすぐに思いだしてくださった。

それもそのはず。男性は、元区長のKさん。年齢は82歳だ、という。

矢川の「ねはんさん」行事は、区長を務めていたころに中断したそうだ。

5、6年前・・いや10年前だったか・・。

小学生の子供たちは“おしゃかのすずめ”とか、なんたら云っていたそうだ。

なんたら、というのははっきりとした詞章は認識なく、子どもたちが囃すものだから、きっちり資料も残していないから・・・

記憶にないようだ。

お菓子、或いはお金を用意している家を巡って、「おしゃかのすずめ」をしていた、とある程度の実態が見えてきた。

実施日は、固定日でなく、土曜、日曜日をはさむ日。

どうやら学校が休みの日にしていたが、土曜か、日曜日かは、特に決まっていなかったようだ。

2月ですか、それとも3月ですか、と尋ねてみたら、なんと2月でもなく3月でもない、桜の花が咲いていたころである。

桜の花が開花する日は、固定日でもなくその年の時季に応じた開花状況。

元区長の記憶にあったその日は、お釈迦さんが生まれた日、だという。

えっ。

そうであれば、お釈迦さんの誕生仏を祭って甘茶をかける4月8日の花まつりが想定されよう。

涅槃でなく、生誕。

逆の由来のあり方に驚き、である。

矢川の戸数はおよそ100戸足らずの集落。

子どもたちの人数が大勢になるから2組に分かれて集落を巡った。

地区別に分けたA班、B班に属するお家を、それぞれのグループが巡ってお菓子もらいをする「おしゃかのすずめ」。

隣村の結馬のような、家、友だち同士で勝手に巡回する個別単位でなく、組織的に子供会に属する子たちが、それぞれの地区別に分けたA班、B班に属するお家を巡っていたようだ。

ただ、全戸を巡るのではなく、区入りした85軒のお家だけを巡った。

区入りする費用は、一律2万円。

その昔の、大昔は米だったとか・・。

涅槃さんは、いつしか少子化の道を辿り、区として図書券を配るようにしたが、それもやめた、という。

5年から10年も前のころ、矢川に子供がいなくなり、やむなく中断された「おしゃかのすずめ」情報は、ここで断ち切れた。

区長は、話題を替え、矢川の寺院や神社行事などを話してくれた。

区長家からすぐ近くにある寺は、真言宗派の宝積寺(ほうしゃくじ)。

氏神さんは、春日神社。

秋のまつりに獅子舞保存会があり、村廻りをしていたが、現在は中断中である。

ちなみに、勝手神社がある黒田の地区は、今もなお村を廻っているそうだ。

そういえば、音楽カフェおうるの森オーナーのAさんが、以前動画で伝えてくれた鹿高神社の獅子舞も村廻り。

おうるの森の庭にきて村廻しをしてくれた、とFBに伝えていた。

場所だけでも知っておこう、と思って宝積寺、春日神社を参拝する。

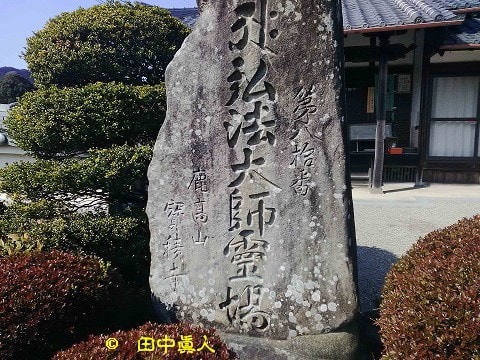

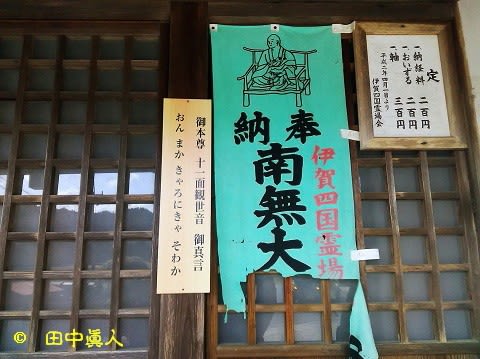

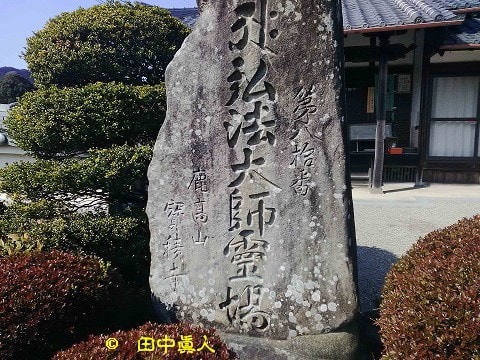

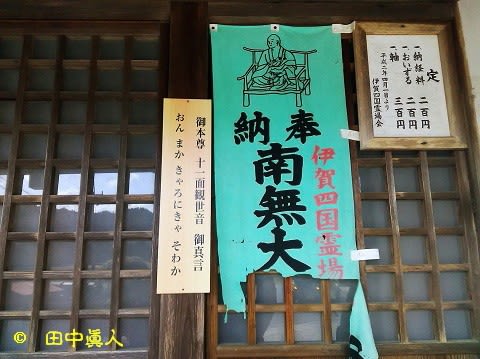

伊賀四国八十八ケ所写し霊場の一場。

第80番札所の真言宗室生寺派だが、拝観は、先ほどお会いした区長さんが鍵をもっているようだ。

納経料のお軸代は理解できるが、「おいずる」ってなんだろか。

ネットで調べた結果、わかったことは巡礼に着る白衣。

四国八十八カ所とか西国三十三カ所巡礼に見る白衣だった。

充てる漢字は「笈摺」。

難しい漢字である。

四国八十八カ所の写し霊場であるから、「お砂ふみ習俗」があるような気もするが・・・

次の目的地は、まあまあの距離があった春日神社。

白梅が迎えてくれた。

神社に年中行事板があった。

ただし、日程がはっきりしているのは山の神行事だけ・・・

先に拝見した山の神の場。

右手の大石に山神とある。

左手に建之した石碑に刻印が見られる。

「宝永三戌天(1706) 二世?」、「奉 供養月待三(※夜)<※三夜講若しくは二十三夜講でしょうか?>」、「三月十四日 祈攸(※きゆう)」。

奈良ではいくつかの日待ち講を伺ったことはあるが、月待ちの石碑を観るのは初めてだ。

ところで、春日神社に、「史蹟 錦生村春日神社境内の石燈籠 三重縣」の案内があるように、古くから伝わる石灯籠があった。

刻印は崩れているので判読は難しいですが、史蹟案内によれば「正平八年(1353) 癸巳 十月廿二日 大願主 藤原康 □□沙弥得円□」。

ほぼ670年前の南北朝時代の石燈籠。

また、「錦生(にしきお)村」は、阿部田鹿高、井出、結馬、黒田の他、近隣地区の坂ノ下、小屋出、谷出、矢川、上三谷、竜口。

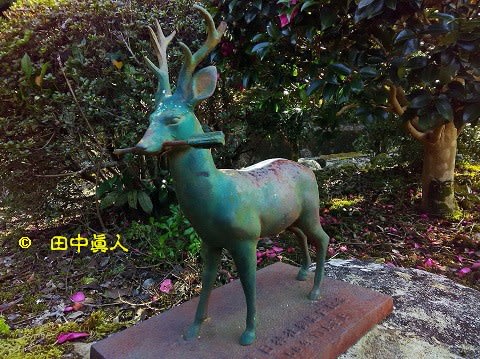

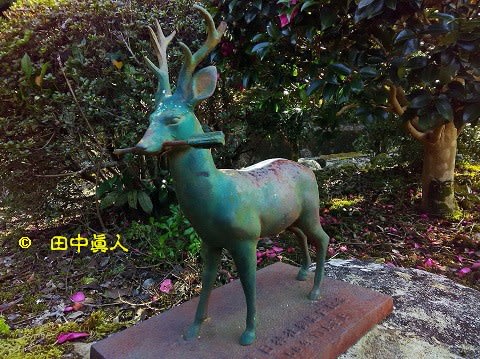

参道を下った社務所前のお庭にあった金属製(※鋳物?)の造物。

2体とも矢を銜えた鹿の姿。

金属の違いはあるが、いずれも昭和58年11月吉日に行われた春日神社御造営記念に寄進、奉納されたように思える金属造りの鹿の像である。

本社の春日大社に鹿像に、参拝者を迎えるにあたり、身を清める手水舎の鹿がある。

その場は「臥せ鹿の手水舎」。

“鹿”をモチーフにした珍しい鹿像の姿。

巻物を銜えた鹿の口の部分から清い水が流れ出るようになっている。

柄杓で掬った水を受け、両手を清めていただく祓いの形である。

集落に戻って、じっくり拝見したかった建物がある。

先に話して下さったご婦人によれば、かつては保育園利用していた建物。

現在は、矢川の集会所として利用されているそうだ。

池面に写りこみそうな古き校舎のように見えた壁一面の板張り建物が、とてもすてきに見えて・・。

色合いに風合い。

懐かしさを感じる近代洋風、板張り建物。

矢川集落の景観にとけこむように佇んでいる。

ぐるっと半周して巡った旧保育園の建物を見て廻り。

時間の許す限り佇んでいたいが、帰りの時間が気になる。

天気予報はどうなんだろうか。

できるなら夕陽にあたる姿の近代洋風、板張り建物見ていたいが・・・

集落から下った東にある田園地。

遠くに見える黄色い地は、たぶんに菜の花畑。

帰宅してわかった矢川の菜の花畑。

近鉄鉄道大阪線沿い南側に矢川環境保全会が景観形成の一環として、2019年から始めた取り組み。

4月には、全面がシバザクラに転じるようだ。

刻々と時間が過ぎていく。

ここもまたずっと見ていたい明媚な景色。

是非、撮り鉄のみなさん、よってらっしゃい。

近鉄電車の特別列車に、菜の花畑が映えるょ。

ぎりぎりまで滞在していた結馬に矢川をさよならして県境の道の駅に向かう。

奈良県・室生三本松にある宇陀路室生の道の駅だが、その手前に地産地消の店、こもれび市場が目的地。

往路に見つけていた葉たまねぎ。

売場に並んでいたので是非とも買いたくて入店したワケだ。

冬場期間(10月~4月19日)の営業時間は、午前8時から午後4時まで。

ぎりぎり間に合った売り場にあった地産栽培の葉たまねぎ。

真っ白な新玉は新鮮の印。

葉玉ねぎは、柔らかい葉の部分も甘くて美味しい。

すき焼きに入れて食べるのが一番だが、卵とじ煮物は、すき焼きよりも旨い。

季節になればお近くの道の駅の棚に並ぶ。

棚に並ぶ時期は、それほど長くない。

売り切れることも多し。だから、目についたら即買いしている甘くて旨い野菜。

今月末には消えているだろうな。

(R3. 3.14 SB805SH/EOS7D撮影)

取材後の午後は、国道165線越えた近鉄鉄道大阪線の向こう側にある地。

前年の12月2日に訪れた阿部田・鹿高(かたか)のイノコモチの事前取材。

I区長夫妻が云っていた民俗行事。

宇陀川を跨ぐ橋を渡った南の地域。

矢川もまた三重県名張に属する「錦生(にしきお)村」内。

その矢川に「おしゃかさんをしている」、と話してくれた。

矢川集落は、鹿高からすぐ近くであるが、屋外に出ている人の姿が見つからない。

車を何度か往復する村の道。

たまたまお家から出てきた婦人に聞けば、ごく数年前までしていたようだ。

小学生の子供らが、お菓子をもらいに来ていたとか話してくれた。

ここ矢川からすぐ隣の村は、東大寺との関係が深い一ノ井地区。

奈良・東大寺二月堂修二会に用いる松明を寄進する伊賀一ノ井松明講の所在地である。

平成19年3月12日に取材した伊賀一ノ井松明講の松明調進行。

オーコに担いで三重県・名張から奈良・東大寺まで運ぶ。

かつては山越えもなにもかもが徒歩であったが、現在は、そのほとんどがトラック搬送。

一部の行程だけに限り、松明担ぎの調進行をされる。

毎年の2月11日に山行き。

東大寺二月堂修二会に用いるだったん松明の原木ヒノキを伐りだし。

翌月の3月10日は、松明の調整作業をされている。

伐りだしは、ともかく、令和3年のコロナ禍に、東大寺からの要請もあり、松明調進は中止の判断。

だったん松明は、3月12日に東大寺が迎えて受け取ったら、燃えやすいように1年間保管し、十分に乾燥させてからだったん松明の仕様につくり整える。

そして、美しくできあがっただったん松明は上堂される。

中止を決断した松明調進行であるが、だったん行の松明は、すでに前年届き。

松明材がそろっているから、令和3年の東大寺二月堂の修二会には影響を受けなかったそうだ。

ただ、次年度に用いるヒノキ松明剤は、持ち越し、とされた。

それでは、東大寺さんも困るのでは、と婦人に尋ねたら、期日をずらしてもして寄進する手配をするようだった。

ここで、まさかの二月堂修二会のだったん松明の状況を教えてもらう、とは思ってもみなかった。

そのことは、ともかく矢川に来た目的は、「おしゃかさん」行事である。

たまたま遭遇した、ご婦人が記憶する「おしゃかさん」の体験。

子どもたちが行う「おしゃかさん」。

ずいぶん前のこと。

大人になった子どもたちがどういう具合だったのか、はっきりと言えないくらいの過去のこと。

記憶は曖昧。

子どもが育って「おしゃかさん」に参加しなくなったら、すっかり忘れてしまった、と申しわけなさそうに・・・。

対象の子たちもいなくなり、行事は今や、とふとよぎった。

仕方なく、再び車を動かし、集落をあっちに、こっちを流離う。

現況はともかく、実態が少しでも覚えている人に出会いたく、集落中央を横断する車道をうろうろしていた。

すると、丁度、薬剤散布機を洗っていた男性を発見した。

矢川の「ねはんのおしゃかさん」行事を存じておれば、幸いと思って声をかけた。

その男性はすぐに思いだしてくださった。

それもそのはず。男性は、元区長のKさん。年齢は82歳だ、という。

矢川の「ねはんさん」行事は、区長を務めていたころに中断したそうだ。

5、6年前・・いや10年前だったか・・。

小学生の子供たちは“おしゃかのすずめ”とか、なんたら云っていたそうだ。

なんたら、というのははっきりとした詞章は認識なく、子どもたちが囃すものだから、きっちり資料も残していないから・・・

記憶にないようだ。

お菓子、或いはお金を用意している家を巡って、「おしゃかのすずめ」をしていた、とある程度の実態が見えてきた。

実施日は、固定日でなく、土曜、日曜日をはさむ日。

どうやら学校が休みの日にしていたが、土曜か、日曜日かは、特に決まっていなかったようだ。

2月ですか、それとも3月ですか、と尋ねてみたら、なんと2月でもなく3月でもない、桜の花が咲いていたころである。

桜の花が開花する日は、固定日でもなくその年の時季に応じた開花状況。

元区長の記憶にあったその日は、お釈迦さんが生まれた日、だという。

えっ。

そうであれば、お釈迦さんの誕生仏を祭って甘茶をかける4月8日の花まつりが想定されよう。

涅槃でなく、生誕。

逆の由来のあり方に驚き、である。

矢川の戸数はおよそ100戸足らずの集落。

子どもたちの人数が大勢になるから2組に分かれて集落を巡った。

地区別に分けたA班、B班に属するお家を、それぞれのグループが巡ってお菓子もらいをする「おしゃかのすずめ」。

隣村の結馬のような、家、友だち同士で勝手に巡回する個別単位でなく、組織的に子供会に属する子たちが、それぞれの地区別に分けたA班、B班に属するお家を巡っていたようだ。

ただ、全戸を巡るのではなく、区入りした85軒のお家だけを巡った。

区入りする費用は、一律2万円。

その昔の、大昔は米だったとか・・。

涅槃さんは、いつしか少子化の道を辿り、区として図書券を配るようにしたが、それもやめた、という。

5年から10年も前のころ、矢川に子供がいなくなり、やむなく中断された「おしゃかのすずめ」情報は、ここで断ち切れた。

区長は、話題を替え、矢川の寺院や神社行事などを話してくれた。

区長家からすぐ近くにある寺は、真言宗派の宝積寺(ほうしゃくじ)。

氏神さんは、春日神社。

秋のまつりに獅子舞保存会があり、村廻りをしていたが、現在は中断中である。

ちなみに、勝手神社がある黒田の地区は、今もなお村を廻っているそうだ。

そういえば、音楽カフェおうるの森オーナーのAさんが、以前動画で伝えてくれた鹿高神社の獅子舞も村廻り。

おうるの森の庭にきて村廻しをしてくれた、とFBに伝えていた。

場所だけでも知っておこう、と思って宝積寺、春日神社を参拝する。

伊賀四国八十八ケ所写し霊場の一場。

第80番札所の真言宗室生寺派だが、拝観は、先ほどお会いした区長さんが鍵をもっているようだ。

納経料のお軸代は理解できるが、「おいずる」ってなんだろか。

ネットで調べた結果、わかったことは巡礼に着る白衣。

四国八十八カ所とか西国三十三カ所巡礼に見る白衣だった。

充てる漢字は「笈摺」。

難しい漢字である。

四国八十八カ所の写し霊場であるから、「お砂ふみ習俗」があるような気もするが・・・

次の目的地は、まあまあの距離があった春日神社。

白梅が迎えてくれた。

神社に年中行事板があった。

ただし、日程がはっきりしているのは山の神行事だけ・・・

先に拝見した山の神の場。

右手の大石に山神とある。

左手に建之した石碑に刻印が見られる。

「宝永三戌天(1706) 二世?」、「奉 供養月待三(※夜)<※三夜講若しくは二十三夜講でしょうか?>」、「三月十四日 祈攸(※きゆう)」。

奈良ではいくつかの日待ち講を伺ったことはあるが、月待ちの石碑を観るのは初めてだ。

ところで、春日神社に、「史蹟 錦生村春日神社境内の石燈籠 三重縣」の案内があるように、古くから伝わる石灯籠があった。

刻印は崩れているので判読は難しいですが、史蹟案内によれば「正平八年(1353) 癸巳 十月廿二日 大願主 藤原康 □□沙弥得円□」。

ほぼ670年前の南北朝時代の石燈籠。

また、「錦生(にしきお)村」は、阿部田鹿高、井出、結馬、黒田の他、近隣地区の坂ノ下、小屋出、谷出、矢川、上三谷、竜口。

参道を下った社務所前のお庭にあった金属製(※鋳物?)の造物。

2体とも矢を銜えた鹿の姿。

金属の違いはあるが、いずれも昭和58年11月吉日に行われた春日神社御造営記念に寄進、奉納されたように思える金属造りの鹿の像である。

本社の春日大社に鹿像に、参拝者を迎えるにあたり、身を清める手水舎の鹿がある。

その場は「臥せ鹿の手水舎」。

“鹿”をモチーフにした珍しい鹿像の姿。

巻物を銜えた鹿の口の部分から清い水が流れ出るようになっている。

柄杓で掬った水を受け、両手を清めていただく祓いの形である。

集落に戻って、じっくり拝見したかった建物がある。

先に話して下さったご婦人によれば、かつては保育園利用していた建物。

現在は、矢川の集会所として利用されているそうだ。

池面に写りこみそうな古き校舎のように見えた壁一面の板張り建物が、とてもすてきに見えて・・。

色合いに風合い。

懐かしさを感じる近代洋風、板張り建物。

矢川集落の景観にとけこむように佇んでいる。

ぐるっと半周して巡った旧保育園の建物を見て廻り。

時間の許す限り佇んでいたいが、帰りの時間が気になる。

天気予報はどうなんだろうか。

できるなら夕陽にあたる姿の近代洋風、板張り建物見ていたいが・・・

集落から下った東にある田園地。

遠くに見える黄色い地は、たぶんに菜の花畑。

帰宅してわかった矢川の菜の花畑。

近鉄鉄道大阪線沿い南側に矢川環境保全会が景観形成の一環として、2019年から始めた取り組み。

4月には、全面がシバザクラに転じるようだ。

刻々と時間が過ぎていく。

ここもまたずっと見ていたい明媚な景色。

是非、撮り鉄のみなさん、よってらっしゃい。

近鉄電車の特別列車に、菜の花畑が映えるょ。

ぎりぎりまで滞在していた結馬に矢川をさよならして県境の道の駅に向かう。

奈良県・室生三本松にある宇陀路室生の道の駅だが、その手前に地産地消の店、こもれび市場が目的地。

往路に見つけていた葉たまねぎ。

売場に並んでいたので是非とも買いたくて入店したワケだ。

冬場期間(10月~4月19日)の営業時間は、午前8時から午後4時まで。

ぎりぎり間に合った売り場にあった地産栽培の葉たまねぎ。

真っ白な新玉は新鮮の印。

葉玉ねぎは、柔らかい葉の部分も甘くて美味しい。

すき焼きに入れて食べるのが一番だが、卵とじ煮物は、すき焼きよりも旨い。

季節になればお近くの道の駅の棚に並ぶ。

棚に並ぶ時期は、それほど長くない。

売り切れることも多し。だから、目についたら即買いしている甘くて旨い野菜。

今月末には消えているだろうな。

(R3. 3.14 SB805SH/EOS7D撮影)