新口町・ギャラリー郷で拝見した写真展。

暮らしも写し込む出展作品が、今も目に浮かぶが・・・

拝見した、次の行先は行事取材協力してくださった方たちにお礼参りに献本する図録配り。

まずは、お昼を摂る。

食事処は、餃子の王将橿原店。

食事は、旨辛麻婆豆腐のせ餃子の王将ラーメン。

午後の目的地は、お礼廻りに向かう道中で見つけたい民俗の下見調査も含んでいる。

その途中にある施設はJAまほろばキッチン橿原店。

あの旨かった肉匠たけ田の油かすの販売有無を確かめたく立ち寄った。

探しに何度も立ち寄ったJAまほろばキッチン橿原店にない。

購入が最後になった平成30年9月1日。

以来、どこの店にもない美味しい肉匠たけ田の油かす。

そもそもが、肉匠たけ田自身が製造しなくなった、と判断した。

ない、とわかったからには、買い物に切り替え。

この時季にも売り場にあった葉たまねぎ。

5月はじめの時季に出会うのははじめて。早くて12月に初出荷。

季節の終わりは4月はじめ。

だいたいが、そうであったが、ここで見つかったのは不思議。

記録に一枚、撮っておいた。

橿原から天理へ向かう街道は桜井経由。

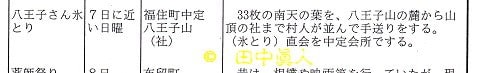

桜井・太田辺りは田園風景が拡がる地域であるが、水口まつりの様相はまったく掴めない。

ただ、イロバナを立てていそうな雰囲気はある。

そう思って車を走らせていたら、あった。

道路下に見えたイロバナの様相。

停められる位置を探してUターン。

降り口も見つかり、足場もあった。

そこからとらえた太田辺りの地区。

神社や寺の初祈祷行事はなくとも、農作が豊作でありますようにと願うイロバナ立ては、そのお家の信仰にかかっている。

そうこうしているうちに着いた目的地は、天理市檜垣町。

大日堂内で行われた正月初御供撮影のお礼に伺った檜垣町。

取材の際に応対してくださったMさんに、図録を献本した。

また、乗車してきた軽バンのガス欠ではなく、バッテリーあがりに助けてくれた南檜垣営農組合代表理事組合長のMさんにも図録を見てもらうよう、回覧をお願いした。

今は、ないがあらためて大日堂の歴史や所縁を記した高札を立てるようだ。

檜垣町に鎮座する八十八社に大日堂。

さらに寺院も含めて、檜垣町地域の文化財を伝える高札を立てる計画をしているそうだ。

Mさんの話によれば、今週の5月8日の午後5時より講中が大日堂に集まり、堂内で心経一巻を唱えるらしい。

コロナ禍以前のころは、お堂の外に茣蓙を敷き、みなが持ち寄る料理を食べていた。

今度の8日も寿司折りを買ってきて、各家がお家で食べるようにしている、という。

場を離れて出発した。

次の行き先は、同じく天理の柳本町。

鳥居町・片原町の方たちが合同で行われた大神宮祭のお礼配り。

近くまで来て、ご近所さんに伺った取材当時自治会長だったK家を訪ねたが、不在だった。

巡配時間も余裕がなくなってきた。

ラストにお伺いした田原本町の蔵堂。

社家が打つ杵餅つき。

正月の餅つきはお家の行事。

いくつか民家に伺い、正月の餅つきを撮らせてもらったことがあるが、それは民家。

神社の宮司家が餅を搗き、元日に供える餅つくり。

子どもたちに友人らの支援を受けて家族総出の餅つき。

まず、撮らせてもらうこともない社家が打つ杵餅つき。

そのお礼に伺った田原本町・村屋坐弥冨都比売神社の宮司家。

今は、先代の父親から継がれた蔵堂住まいの守屋裕史宮司家を訪ねて、撮影協力にお礼の図録を献本した。

会話をしていたとき、丁度来られた二人の女性。

宮司家の三男坊とともに帰宅したのは町社会福祉協議会の方たち。

お一人はファミリーサポートセンターアドバイザーのAさん。

なんでも上司は町内・法貴寺に鎮座する父親は池神社の藤本保前宮司。

父親のあとを継いだ息子さんが、現在の宮司。

そういえば、ここ蔵堂の村屋坐弥冨都比売神社の父親の守屋広尚宮司のあとを継いだ守屋裕史宮司。

同じように次の代の息子らに継がれたのである。

いずれも民俗行事の取材にさまざまなことを教えてもらった。

サポートセンターアドバイザーのAさんとともに来られた女性は、矢部に住む天理教の女性。

その話から天理教の始祖、中山くん?の家と近い親戚関係にある家系です、と話す守屋裕史さん。

実は、神道の天理教、中山某に許免状を手配したのが代々の守屋家だった、と話してくれた。

以前、先代宮司の守屋広尚氏から聞いたえびす社行事。

神社の通りの市場でえびす行事をしていたが、商売屋さんが廃れ、中断。

場を、村屋坐弥冨都比売神社の境内に遷した。

今なお、継承してきた恵比須・三夜行事は、氏子も就かず社家によって斎行されてきた。

また、蔵堂は年中行事のすべて取りやめた、という。

当時、自治会長が政教分離を実行する某宗教団体だったから・・・

そのことは、まったく別の地域でも起こっていた政教分離。

もともとしていた神社行事からすべてを外した事例は、大和郡山市内のある地区もあれば、橿原市内のある町内も同様。

某宗教団体に属す自治会長が断を下した行為により、地区の氏子たちが斎行していた神社の年中行事のすべてが消滅した事例は、他にもあるかもしれない。

気持ち、心情、すっきりしたくて帰り道。

立ち寄った店舗は、スーパ-トライアル。

なんと久しぶりで出会えた美味しい飲みもの。

令和元年の8月はじめからずっと音沙汰無し。

それから今日まで3年間の空白期間。

再会がとても嬉しかったダイドードリンクが製造・販売しているプルしゃき蜜柑ゼリー。

現在は、製造終了にあり。

いつか、復活してほしい熱中症対策に最適なドリンク。

プルしゃき蜜柑ゼリーよ、また再会したいよなぁ。

ひょっとしたら、夏場になれば復活するかも・・・

※ 追記

この日に買ったダイドードリンクのプルしゃき蜜柑ゼリー。

惜しいから、と、最後の1本を冷凍庫に収めたプルしゃき蜜柑ゼリー。

冷凍してから、早や3年。

製造停止とわかれば、なおさら。

今後も保存しておきたいプルしゃき蜜柑ゼリー。

(R4. 5. 1 SB805SH 撮影)

(R7. 4.15 記)

暮らしも写し込む出展作品が、今も目に浮かぶが・・・

拝見した、次の行先は行事取材協力してくださった方たちにお礼参りに献本する図録配り。

まずは、お昼を摂る。

食事処は、餃子の王将橿原店。

食事は、旨辛麻婆豆腐のせ餃子の王将ラーメン。

午後の目的地は、お礼廻りに向かう道中で見つけたい民俗の下見調査も含んでいる。

その途中にある施設はJAまほろばキッチン橿原店。

あの旨かった肉匠たけ田の油かすの販売有無を確かめたく立ち寄った。

探しに何度も立ち寄ったJAまほろばキッチン橿原店にない。

購入が最後になった平成30年9月1日。

以来、どこの店にもない美味しい肉匠たけ田の油かす。

そもそもが、肉匠たけ田自身が製造しなくなった、と判断した。

ない、とわかったからには、買い物に切り替え。

この時季にも売り場にあった葉たまねぎ。

5月はじめの時季に出会うのははじめて。早くて12月に初出荷。

季節の終わりは4月はじめ。

だいたいが、そうであったが、ここで見つかったのは不思議。

記録に一枚、撮っておいた。

橿原から天理へ向かう街道は桜井経由。

桜井・太田辺りは田園風景が拡がる地域であるが、水口まつりの様相はまったく掴めない。

ただ、イロバナを立てていそうな雰囲気はある。

そう思って車を走らせていたら、あった。

道路下に見えたイロバナの様相。

停められる位置を探してUターン。

降り口も見つかり、足場もあった。

そこからとらえた太田辺りの地区。

神社や寺の初祈祷行事はなくとも、農作が豊作でありますようにと願うイロバナ立ては、そのお家の信仰にかかっている。

そうこうしているうちに着いた目的地は、天理市檜垣町。

大日堂内で行われた正月初御供撮影のお礼に伺った檜垣町。

取材の際に応対してくださったMさんに、図録を献本した。

また、乗車してきた軽バンのガス欠ではなく、バッテリーあがりに助けてくれた南檜垣営農組合代表理事組合長のMさんにも図録を見てもらうよう、回覧をお願いした。

今は、ないがあらためて大日堂の歴史や所縁を記した高札を立てるようだ。

檜垣町に鎮座する八十八社に大日堂。

さらに寺院も含めて、檜垣町地域の文化財を伝える高札を立てる計画をしているそうだ。

Mさんの話によれば、今週の5月8日の午後5時より講中が大日堂に集まり、堂内で心経一巻を唱えるらしい。

コロナ禍以前のころは、お堂の外に茣蓙を敷き、みなが持ち寄る料理を食べていた。

今度の8日も寿司折りを買ってきて、各家がお家で食べるようにしている、という。

場を離れて出発した。

次の行き先は、同じく天理の柳本町。

鳥居町・片原町の方たちが合同で行われた大神宮祭のお礼配り。

近くまで来て、ご近所さんに伺った取材当時自治会長だったK家を訪ねたが、不在だった。

巡配時間も余裕がなくなってきた。

ラストにお伺いした田原本町の蔵堂。

社家が打つ杵餅つき。

正月の餅つきはお家の行事。

いくつか民家に伺い、正月の餅つきを撮らせてもらったことがあるが、それは民家。

神社の宮司家が餅を搗き、元日に供える餅つくり。

子どもたちに友人らの支援を受けて家族総出の餅つき。

まず、撮らせてもらうこともない社家が打つ杵餅つき。

そのお礼に伺った田原本町・村屋坐弥冨都比売神社の宮司家。

今は、先代の父親から継がれた蔵堂住まいの守屋裕史宮司家を訪ねて、撮影協力にお礼の図録を献本した。

会話をしていたとき、丁度来られた二人の女性。

宮司家の三男坊とともに帰宅したのは町社会福祉協議会の方たち。

お一人はファミリーサポートセンターアドバイザーのAさん。

なんでも上司は町内・法貴寺に鎮座する父親は池神社の藤本保前宮司。

父親のあとを継いだ息子さんが、現在の宮司。

そういえば、ここ蔵堂の村屋坐弥冨都比売神社の父親の守屋広尚宮司のあとを継いだ守屋裕史宮司。

同じように次の代の息子らに継がれたのである。

いずれも民俗行事の取材にさまざまなことを教えてもらった。

サポートセンターアドバイザーのAさんとともに来られた女性は、矢部に住む天理教の女性。

その話から天理教の始祖、中山くん?の家と近い親戚関係にある家系です、と話す守屋裕史さん。

実は、神道の天理教、中山某に許免状を手配したのが代々の守屋家だった、と話してくれた。

以前、先代宮司の守屋広尚氏から聞いたえびす社行事。

神社の通りの市場でえびす行事をしていたが、商売屋さんが廃れ、中断。

場を、村屋坐弥冨都比売神社の境内に遷した。

今なお、継承してきた恵比須・三夜行事は、氏子も就かず社家によって斎行されてきた。

また、蔵堂は年中行事のすべて取りやめた、という。

当時、自治会長が政教分離を実行する某宗教団体だったから・・・

そのことは、まったく別の地域でも起こっていた政教分離。

もともとしていた神社行事からすべてを外した事例は、大和郡山市内のある地区もあれば、橿原市内のある町内も同様。

某宗教団体に属す自治会長が断を下した行為により、地区の氏子たちが斎行していた神社の年中行事のすべてが消滅した事例は、他にもあるかもしれない。

気持ち、心情、すっきりしたくて帰り道。

立ち寄った店舗は、スーパ-トライアル。

なんと久しぶりで出会えた美味しい飲みもの。

令和元年の8月はじめからずっと音沙汰無し。

それから今日まで3年間の空白期間。

再会がとても嬉しかったダイドードリンクが製造・販売しているプルしゃき蜜柑ゼリー。

現在は、製造終了にあり。

いつか、復活してほしい熱中症対策に最適なドリンク。

プルしゃき蜜柑ゼリーよ、また再会したいよなぁ。

ひょっとしたら、夏場になれば復活するかも・・・

※ 追記

この日に買ったダイドードリンクのプルしゃき蜜柑ゼリー。

惜しいから、と、最後の1本を冷凍庫に収めたプルしゃき蜜柑ゼリー。

冷凍してから、早や3年。

製造停止とわかれば、なおさら。

今後も保存しておきたいプルしゃき蜜柑ゼリー。

(R4. 5. 1 SB805SH 撮影)

(R7. 4.15 記)