10年ほど前、仕事で久米島へ行った。私を含め同僚5人で2週間ばかり滞在した。私を除く4人は釣を趣味としており、豊かな海の広がる久米島ならば当然、それぞれが自慢の釣道具を携帯している。私はリール、錘、針、糸、浮、竿等々一式揃って980円の、おもちゃのような釣セットを携帯した。そのセットとは別に疑似餌も持った。

疑似餌はイカ釣り用。であるが、私はそれまでにイカ釣りの経験は無かった。イカに拘ったのは、「皆が魚を釣る。魚はどれも似たような味である。イカの味は魚とはだいぶ異なっている。イカがあれば酒の肴にバラエティーができる。」という理由に拠る。

久米島に着いたその日、早速、私はイカ釣りに挑戦した。その記念すべき第一投で、500円(釣セットの半分の値段)もした疑似餌が糸を切って、波の彼方へ消えた。安物の小さな竿に疑似餌は重すぎたようであった。青空の下、心地良い潮風が吹く中で、チルダイ(がっくりという意味のウチナーグチ)する私を、皆が笑った。

その後、私は浮釣に切り替える。浮釣は何度も経験があり、得意である。じつは、それしかできないと言ってもいい。投げ釣(ぶっこみとか言う)も船からのサビキ釣も数回の経験はあるが、浮釣が私の好みとなっている。性に合っている。

波の穏やかな海面に漂う浮をぼんやり見つめ、時間を過ごすのが好きなのである。魚は釣れなくても良いのである。まあ、釣れるにこしたことはないが、釣れても2、3匹で良いのである。あんまり釣れて忙しいのを、私は好きで無い。

その日、投げ釣でひっきりなしに動いている皆を横目に、私は寝そべってボーっと浮を眺めていた。皆がなかなか釣れないのを横目に、私の竿に30センチのチヌがかかった。安物の竿が折れそうな勢いで海に引き込まれた。糸を直接掴んで、何とか上げた。

棒状の浮が2、3回、軽く水面に沈んだ後、グイっと深く沈んだら、その獲物はたいていチヌである。引きも強い。浮釣はその辺りのタイミングを計るのが面白い。

釣浮草という名前の植物がある。花が下向きに垂れ下がって咲く様子が釣浮のようだ、ということであろう。良い名前である。釣に行きたくなる。

フクシア(Fuchsia):花壇・鉢物

アカバナ科の常緑小低木 原産は中央アメリカ、オーストラリアなど 方言名:なし

フクシアは学名のFuchsia hybridaから。『沖縄園芸大百科』には和名としてホクシャとあるが、これはフクシアが訛ったものであろう。『沖縄植物野外活用図鑑』にはツリウキソウ(釣浮草)という和名が紹介されてある。葉の腋から長い花茎を出し、花が垂れ下がって下向きに咲く様を釣浮に見立てたものだと思われる。

原産地は中央アメリカ、南アメリカ、オーストラリアで、約100種が自生しているとのこと。種を交雑させて、たくさんの品種があるらしい。原産地では高さ2mになる品種もあるそうだが、日本で見るものは高さ40~100センチほど。

花色は白、紫、紅色など。春から初夏にかけて開花。生育適温が5~15度くらいとある。そんな気温、沖縄では年に1ヶ月も無い。写真は北海道で撮ったもの。

花1

花2

記:島乃ガジ丸 2007.3.14 →沖縄の草木目次

参考文献

『新緑化樹木のしおり』(社)沖縄県造園建設業協会編著、同協会発行

『沖縄の都市緑化植物図鑑』(財)海洋博覧会記念公園管理財団編集、同財団発行

『沖縄園芸百科』株式会社新報出版企画・編集・発行

『沖縄植物野外活用図鑑』池原直樹著、新星図書出版発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄園芸植物大図鑑』白井祥平著、沖縄教育出版(株)発行

『親子で見る身近な植物図鑑』いじゅの会著、(株)沖縄出版発行

『野外ハンドブック樹木』富成忠夫著、株式会社山と渓谷社発行

『植物和名の語源』深津正著、(株)八坂書房発行

『寺崎日本植物図譜』奥山春季編、(株)平凡社発行

『琉球弧野山の花』片野田逸郎著、(株)南方新社発行

金曜日の職場は宜野湾市にある。首里からそこへ向かう途中、西原町の、両サイドに樹木の生い茂った道を通る。5月からそこではセミの声が聞こえていた。ジーーーと鳴く。おそらく、4月上旬から出現するというクロイワニイニイだ。

私の住むアパートの周りでは、6月13日の朝に梅雨明けを告げるリュウキュウアブラゼミの声がちょっとだけ聞こえた。リュウキュウアブラゼミは6月下旬からの出現となっている。あわてんぼうな奴がいるな、とその時は思った。

ところが、セミの声は翌日もあり、15日には数匹の声が聞こえた。梅雨明けにはまだ早い。沖縄の梅雨明けは、平年だと6月23日となっている。10日も早い。

リュウキュウアブラゼミが鳴いた日、13日の週間天気予報では、一週間ずっと雨模様であった。が、週末、雲ってはいたが、降らなかったし、月曜日の予報では、一週間、ほぼ晴れとなっていた。これはきっと、セミの感性が正しい。沖縄は梅雨明けだ。

というわけで、月曜日の夕方、風鈴をベランダに出した。セミも夏の音なら、江戸風鈴のカランカランも夏の音。「よーし、耐えてやるぞ!夏に。」と決意する。

翌日、沖縄気象台は沖縄地方の梅雨明けを発表した。

フウリンブッソウゲは、花の形が風鈴のように見えるからその名となっている。ブッソウゲとあるようにハイビスカスの仲間。文献に「開花期は6月から10月」とあるので、夏と共に咲く花である。今頃紹介するのにふさわしい。だが、職場のフウリンブッソウゲは、今は一輪も咲いていない。4月に多く咲かせていた。どうも、職場の奴は、相当あわてんぼうみたいである。あるいは、他人が何と言おうと俺は我が道を行く。咲きたい時に咲くのだ。ということかもしれない。血液型がB型なのかもしれない。

フウリンブッソウゲ(風鈴仏桑華):生垣・添景

アオイ科の常緑低木 原産分布は南アフリカ 方言名:チョーチンバナ

ブッソウゲと同じハイビスカス属で、全体の形、葉の形状などはよく似ている。葉腋から垂れ下がった花が風鈴のように見えるのでフウリンブッソウゲという名前。

葉腋から出る花柄は5~8センチと長く、下垂し、その先に花をつける。花は、花弁が反り返って丸まった形になり、垂れ下がった長い雄しべと共に風鈴の形となる。多種の園芸品種があるそうだが、基本種は紅色で、開花期は6月から10月。

高さは1~3m。強剪定に耐え、萌芽力も強いので生垣に向く。成長が速いので高めの生垣にしても良い。また、耐潮風性もあるので防風林にも利用される。

陽光地を好むが、半日陰でも生育する。土壌を選ばない丈夫な植物。

花

記:島乃ガジ丸 2008.6.16 →沖縄の草木目次

参考文献

『新緑化樹木のしおり』(社)沖縄県造園建設業協会編著、同協会発行

『沖縄の都市緑化植物図鑑』(財)海洋博覧会記念公園管理財団編集、同財団発行

『沖縄園芸百科』株式会社新報出版企画・編集・発行

『沖縄植物野外活用図鑑』池原直樹著、新星図書出版発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄園芸植物大図鑑』白井祥平著、沖縄教育出版(株)発行

『親子で見る身近な植物図鑑』いじゅの会著、(株)沖縄出版発行

『野外ハンドブック樹木』富成忠夫著、株式会社山と渓谷社発行

『植物和名の語源』深津正著、(株)八坂書房発行

『寺崎日本植物図譜』奥山春季編、(株)平凡社発行

『琉球弧野山の花』片野田逸郎著、(株)南方新社発行

『原色観葉植物写真集』(社)日本インドア・ガーデン協会編、誠文堂新光社発行

『亜熱帯沖縄の花』アクアコーラル企画編集部編集、屋比久壮実発行

『沖縄四季の花木』沖縄生物教育研究会著、沖縄タイムス社発行

『沖縄の野山を楽しむ植物の本』屋比久壮実著、発行

学生の頃、だから、もう25年ほども前のこと、鳥取空港から羽田空港へ向かう飛行機の、トイレの一室を独占したことがある。前夜、下関で食った生牡蠣が、どうやら中(あた)って、飛行機に乗る時間の午後過ぎから下痢となってしまったのであった。

以来、生牡蠣はしばらく食えなかった。生牡蠣はそうであったが、私はカキフライが大好物で、カキフライの他、カキ鍋、バターソテーなど火を通したものは普通に食っていた。生牡蠣が食えるようになったのは、中ってから4、5年も経ってからのこと。

浪人生の頃、母が料理したウナギに中(あた)った。生牡蠣の時もひどかったが、ウナギに中った時の症状はそれまで経験したことの無い・・・だけでなく、それ以後、今日まで経験したことも無いひどい中り具合だった。上からモドす、下からクダす。熱は出るは、寒気はするはで、回復するのに1週間はかかったと覚えている。

以来、ウナギはしばらく食えなかった。特に蒲焼がまったく食えなかった。食えるようになったのは、中(あた)ってから4、5年も経ってからのこと。しかしそれも、一切れほどなら食って食えないことは無いといった状態。それから四半世紀経った今でも、ウナギの蒲焼は、うな重の2切れある中の、その1切れの半分でギブアップとなる。

ウナギの蒲焼は見た目が美味しそうなので、食い意地の張っている私はついつい手を伸ばしてしまうのだが、それを鼻に近づけたとたん昔が蘇る。その匂いがいけないようだ。匂いの元は、ウナギそのものでなく、醤油でも砂糖でもない。ウナギを焼いたときのウナギの脂の匂いと、そのウナギに振り掛けられたサンショウの匂いだ。それらが混ざり合って私の鼻を突く。蒸しただけのウナギは割りと平気である。旨いとは思わないが。

母が作ったウナギにサンショウはかかっていなかったと思うが、実際、私が中ったのはサンショウでは無く、ウナギの脂であったのだが、サンショウだけでもその匂いを嗅ぐとウナギの脂の匂いを思い出す。サンショウに罪は無いが、あまり好きでは無い。

沖縄にサンショウは無いと思う。どの文献にも記載が無いし、沖縄産のサンショウがスーパーに並んでいるのも見たことが無い。でも、その親戚のヒレザンショウはある。

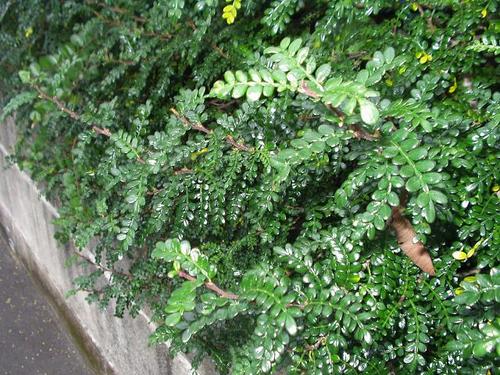

ヒレザンショウ(鰭山椒):添景・生垣・盆栽

ミカン科の常緑低木。原産分布は小笠原、琉球列島。方言名:センスルギー

別名イワザンショウ(岩山椒)といい、海岸沿いのサンゴ石灰岩地帯に自生する。葉柄に翼があるので、ヒレのある山椒という名。

羽状複葉の葉は光沢があり、きれい。高さは1mほど。枝の分岐が多く、強い刈込みに耐えるので玉作りや生垣に向く。陽光がよく当り、排水良好な環境を好む。

自生地がそうなので、潮風に強い。乾燥にも強い。病害にも強い。実も葉も山椒の代用品となり、香辛料として使われる。ついでに、その山椒。

サンショウ(山椒)

ミカン科の落葉低木。日本、中国、朝鮮に分布。

高さ3メートルほどなる。若芽は刺身のツマに出てくる「木の芽」となり、果実はウナギの蒲焼には欠かせない香味料となる。健胃薬でもあるらしい。

花

実

記:島乃ガジ丸 2005.7.31 →沖縄の草木目次

参考文献

『新緑化樹木のしおり』(社)沖縄県造園建設業協会編著、同協会発行

『沖縄の都市緑化植物図鑑』(財)海洋博覧会記念公園管理財団編集、同財団発行

『沖縄園芸百科』株式会社新報出版企画・編集・発行

『沖縄植物野外活用図鑑』池原直樹著、新星図書出版発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄園芸植物大図鑑』白井祥平著、沖縄教育出版(株)発行

『親子で見る身近な植物図鑑』いじゅの会著、(株)沖縄出版発行

植物に名前をつける人というのは、そりゃあもう有史以前から不特定多数いて、特に花の目立つ植物などは、あちこちでいろんな人がいろんな名前をつけたに違いない。そんな中から、人々の支持を多く集めたものが今日まで残って、和名となったのだろう。

あいにく私は、植物名の語源に関する文献を持っていない。よって、語源についてまでをこのHPで言及することはやろうとは思っていない。特別に興味をもった植物名などはたまに、図書館から語源に関する本を借りて、読んだりはしているが、そういった本でも、正確なところは不明といった植物が多くある。おそらく、どこかの小さな村で、古語か方言かでつけた名前がひょんなことからメジャーになったということもあるのだろう。

ビヨウヤナギのビヨウを、最初、「葉が美しい」という意で美葉なのかと想像していたら、広辞苑によるとビヨウの字は未央とある。「何だ?それ」なのである。未央は広辞苑に無く、何のことかすぐには判らない。その点、ビヨウヤナギに近い種であるキンシバイは判りやすい。黄色で、雄しべが糸のようで、梅のような花、で、金糸梅。こんな名前をつける人は、芸術よりも科学を愛する人に違いないのだ。私の頭もすっきりする。

ビヨウヤナギ(未央柳):花壇・生垣

オトギリソウ科の低木 中国原産 方言名:チンシチュー

本土では半落葉とあったが、沖縄では落葉しないようである。開花期については文献に具体的な記載が無く、「夏になると咲く」とだけあった。しかし、その本の写真は5月のもの。私が名古屋で撮った写真は6月の初めのもの。開花期は初夏とした方がいいかも。

ビヨウヤナギのヤナギは、葉がヤナギに似ているからであろうが、ビヨウって何?

未央とは白楽天の「長恨歌」に出てくる未央宮という宮殿のことらしい。宮殿には柳が植えられていて、楊貴妃の眉はその柳の葉のように美しいと、あの有名な長恨歌に謳われているとのこと。ビヨウヤナギが、そんな話と何か関わりがあるのかどうか?

高さはせいぜい1mほどにしかならない。低木のわりには、花は大きい。枝分かれが多く、その枝先に花をつけるので花数も多い。深黄色で目立つ。

ちなみに、ヤナギの眉の楊貴妃、その顔はフヨウ(芙蓉)に喩えられている。

花

沖縄産

沖縄産の花

キンシバイ(金糸梅):花壇・生垣

オトギリソウ科の半落葉低木 中国原産 方言名:なし

参考にしている文献に記載が無く、沖縄にあるかどうか不明。高さ1mほどになり、根元からたくさんの枝を出し、枝垂れる。夏に光沢のある黄色花を開く。

記:島乃ガジ丸 2005.9.4 →沖縄の草木目次

参考文献

『新緑化樹木のしおり』(社)沖縄県造園建設業協会編著、同協会発行

『沖縄の都市緑化植物図鑑』(財)海洋博覧会記念公園管理財団編集、同財団発行

『沖縄園芸百科』株式会社新報出版企画・編集・発行

『沖縄植物野外活用図鑑』池原直樹著、新星図書出版発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄園芸植物大図鑑』白井祥平著、沖縄教育出版(株)発行

『親子で見る身近な植物図鑑』いじゅの会著、(株)沖縄出版発行

『野外ハンドブック樹木』富成忠夫著、株式会社山と渓谷社発行

『植物和名の語源』深津正著、(株)八坂書房発行

天候不順、あるいは病害虫によって畑の作物が収穫できなかった場合の事を考え、300坪のなっぴばる、その内の100坪ほどは果樹園にし、年中何らかの果樹が収穫できるようにしたいと思っている。300坪全部を野菜畑にし、それを耕すのはえらい難儀だ、管理が簡単な果樹園にしようという怠け心ももちろんある。

さて、年中何らかの果樹が収穫できるために何々を植えるかについて、ある程度の計画は既に出来ている。春はアセローラ、ビワなど、夏はマンゴー、モモ、レイシなど、秋はシークァーサー、バンジロウ、ゴレンシなど、冬はアボカド、カニステル、ザクロなど、その他バナナやパパイアなどは概ね周年収穫できる。

この時期(1月)収穫できる果樹の内、アボカドは今、種を播いて育苗中、カニステルは実家にあり、その枝を数本挿木(できるかどうか不明)している。ザクロは無い。いくつかの親戚の庭にも無く、挿木もできない。食べてその種を播こうにも、ザクロはスーパーにも八百屋にも売られていない。果物としては人気が無いのかもしれない。

そのザクロが行きつけの散髪屋の庭にあった。鉢植えであったが、挿木のための枝は貰えるかもしれない、あるいは、実が着いていて、その実を貰って種が採れるかもしれないなどと思ったが、残念ながらそのザクロはヒメザクロという種であった。

ヒメザクロ(姫石榴):添景・鉢物

ザクロ科の常緑低木 園芸品種 方言名:ザクル

名前の由来についての資料は無いが、ヒメ(姫)は「(接頭語的に)小さくて愛らしい意を表す語」(広辞苑)であり、本種はザクロの園芸品種で小型なのでヒメがつく。ザクロについては『沖縄植物野外活用図鑑』に「和名は、漢名の石榴の音に基づくものとされている」とあった。方言名のザクルはザクロの沖縄読み。

ザクロの矮性種で全体的にザクロより小さいが、花もまたザクロより少し小さめ。花色は赤、開花期、文献の写真は6月、私の写真は4月、ということで春~初夏としておく。葉の形はザクロとほぼ変わらない。葉の付け根に鋭い刺がある。

果実が食用になるかどうかの記載が文献に無い。無いということはたぶん、食用にはならないのであろう。観賞用の鉢物でしか私も見たことが無い。

ちなみに、ザクロ(おそらく本種も)は、倭国では落葉樹だが、沖縄では常緑樹。

花

記:島乃ガジ丸 2013.1.13 →沖縄の草木目次

参考文献

『新緑化樹木のしおり』(社)沖縄県造園建設業協会編著、同協会発行

『沖縄の都市緑化植物図鑑』(財)海洋博覧会記念公園管理財団編集、同財団発行

『沖縄園芸百科』株式会社新報出版企画・編集・発行

『沖縄植物野外活用図鑑』池原直樹著、新星図書出版発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄園芸植物大図鑑』白井祥平著、沖縄教育出版(株)発行

『親子で見る身近な植物図鑑』いじゅの会著、(株)沖縄出版発行

『野外ハンドブック樹木』富成忠夫著、株式会社山と渓谷社発行

『植物和名の語源』深津正著、(株)八坂書房発行

『寺崎日本植物図譜』奥山春季編、(株)平凡社発行

『琉球弧野山の花』片野田逸郎著、(株)南方新社発行

『原色観葉植物写真集』(社)日本インドア・ガーデン協会編、誠文堂新光社発行

『名前といわれ野の草花図鑑』杉村昇著、偕成社発行

『亜熱帯沖縄の花』アクアコーラル企画編集部編集、屋比久壮実発行

『沖縄四季の花木』沖縄生物教育研究会著、沖縄タイムス社発行

『沖縄の野山を楽しむ植物の本』屋比久壮実著、発行

『海岸植物の本』アクアコーラル企画発行

『花の園芸大百科』株式会社主婦と生活社発行

『新しい植木事典』三上常夫・若林芳樹共著 成美堂出版発行

『花合わせ実用図鑑』株式会社六耀社発行

『日本の帰化植物』株式会社平凡社発行

『花と木の名前1200がよくわかる図鑑』株式会社主婦と生活社発行

『熱帯植物散策』小林英治著、東京書籍発行

『花卉園芸大百科』社団法人農山漁村文化協会発行