押し寿司の型木枠を作りました。

ターニング作品を時々お買い上げた戴いている知り合いが「友人から こんな物を頼まれたが作っていただけますか?」と押し寿司の型木枠の見本を持ってこられました。

厚みが3cmと5Ccmの抜き枠です。今では作る職人さんがいなくて店頭では入手出来ないのだそうですが 糸鋸があれば簡単に作れそうです。

電ドルを動力にする糸鋸アタッチメントと1年ほど前に捨てると言うので戴いたとても古い型の糸鋸しか持っていなくて 糸鋸作業も5mmぐらいまでの薄板しかやったことがありませんので 今まででしたら当然にお断りする所でした。

ところが 一ヶ月程前に友人から「未使用の糸鋸があるが安くするから買っていただけませんか?」と言われて ただ同然に譲っていただいたまま物置に仕舞い放しになっているピカピカの新品糸鋸があるのです。

試し切りには良いチャンスだと思いましたが 性能ギリギリの5cm厚に心配もありましたので「こんなに厚いのはやったことがありませんので出来るかどうか解りませんが やるだけやって見ます」と一応はお引き受けいたしました。

3cm厚みの方は簡単でしたが5cm厚みの蝶々は思った通り簡単ではありませんでした。

蝶々の頭と尾の部分の細かい凸部分が見本のように上手く刳り抜けないのです。上側は上手く行ったようになるのですが裏側が全く崩れた形になってしまいます。鋸刃が撓んでしまって真直ぐに切れていません。

端材で練習をしましたが3回は いずれも失敗でした。

4回目が成功したわけではありませんでしたが 3回の失敗でもっと沢山練習をする正攻法では時間がかかりそうなので何時ものように なんとか誤魔化す方法を考えました。

蝶々の押し抜き型と扇と梅花の2連押し抜き型。

いずれも右側が見本で左側が今回作った押し抜き型。

4種類の糸鋸刃を持っていますがそれぞれの使い方を知りません。薄板なら適当にやれば何とかなりますが厚みがある場合は適当では出来ないようです。

プロ使用の大型機や中型機を購入する気は さらさらありませんが 少しは勉強しなければと思い始めました。

米松平角の120×260×1900 絵画芸術家のアトリエ住宅新築工事にともない27年前に外廊下の柱の間にベンチとして造ったもの。 何回かのリフォームの度に塗り直していましたが雨かかりにもなっていて かなり腐ってきました。 御主人から「見っともないから直して」と依頼を受けました。 作った時は 寿命はせいぜい10年位かなと思いましたが 防腐塗料効果のせいもあって予想より永もちしました。 はずして見ましたら 見かけより内部がかなり傷んでいますので 一部修理でなく全取り替えにします。

米松平角の120×260×1900 絵画芸術家のアトリエ住宅新築工事にともない27年前に外廊下の柱の間にベンチとして造ったもの。 何回かのリフォームの度に塗り直していましたが雨かかりにもなっていて かなり腐ってきました。 御主人から「見っともないから直して」と依頼を受けました。 作った時は 寿命はせいぜい10年位かなと思いましたが 防腐塗料効果のせいもあって予想より永もちしました。 はずして見ましたら 見かけより内部がかなり傷んでいますので 一部修理でなく全取り替えにします。

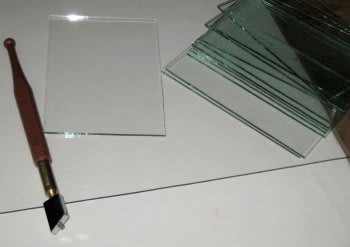

サンダーベルトが種切れになってしまい 中断していましフォトフレーム作業を再開して外周の磨き仕上げを完了。今年はここまでで フレームのカービングは薪ストーブに当りながらのお正月仕事になります。

サンダーベルトが種切れになってしまい 中断していましフォトフレーム作業を再開して外周の磨き仕上げを完了。今年はここまでで フレームのカービングは薪ストーブに当りながらのお正月仕事になります。 旋盤から離れて旋盤以外の木工で一枚板を刳りぬいて作るL版フォトフレームの製作です。乾燥させていた生木丸太の平板割りを乾燥棚から下ろしました。 チェンソーで挽き割ったので反りや捻じれ 不陸があるのを電動カンナで ざっと均して自動カンナで厚みを揃えて手押しカンナで木端を決めて幅を決め長さを切り出します。乾燥した平板を購入した場合は簡単なのですが・・・・・・・・・。

旋盤から離れて旋盤以外の木工で一枚板を刳りぬいて作るL版フォトフレームの製作です。乾燥させていた生木丸太の平板割りを乾燥棚から下ろしました。 チェンソーで挽き割ったので反りや捻じれ 不陸があるのを電動カンナで ざっと均して自動カンナで厚みを揃えて手押しカンナで木端を決めて幅を決め長さを切り出します。乾燥した平板を購入した場合は簡単なのですが・・・・・・・・・。 24mmに削った桜と桑板を 仕上がり寸法の150mm×200mmに カットしました。 今年最後の露天販売イベントが終わって来年に向けての準備に入ります。

24mmに削った桜と桑板を 仕上がり寸法の150mm×200mmに カットしました。 今年最後の露天販売イベントが終わって来年に向けての準備に入ります。