ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27-2《月光》

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 作品110

ブラームス:4つのピアノ小品 作品119

ドビュッシー:《映像》第1集より「水の反映」

ドビュッシー:《映像》第2集より「金色の魚」

アルベニス:組曲《イベリア》第1集より「エボカシオン」

アルベニス:ナバーラ

【アンコール】

パデレフスキ:ノクターン op.16-4

グリーグ:トロルドハウゲンの婚礼の日(抒情小曲集より第8集作品65)

ヴィラ=ロボス:《ブラジルの子供の謝肉祭》より第1番「小さなピエロの小馬」

グルック(スガンバーティ編):精霊の踊り

渋谷にはラミンが来たり、上野では世界バレエフェスティバルが開催されていたり誘惑満載な東京の夏ですが、私はフレイレのリサイタルを聴きに墨田区へ。

正面5列目。早割で6175円。それでも7割程度の入り。こんなにこんなに素晴らしい演奏なのになあ。。。ペライアの代役はフレイレがよかった、とコンセルトヘボウの客席でどれほど思ったことか(もちろん一番聴きたかったのはペライア)。そしたらUSツアーでの代役はフレイレだったのだとか

正面5列目。早割で6175円。それでも7割程度の入り。こんなにこんなに素晴らしい演奏なのになあ。。。ペライアの代役はフレイレがよかった、とコンセルトヘボウの客席でどれほど思ったことか(もちろん一番聴きたかったのはペライア)。そしたらUSツアーでの代役はフレイレだったのだとか

そんなフレイレさんだけど、やっぱりスロースターターなタイプなのか、1曲目の月光ではまだ温まり切っていないご様子。音の表情も、お顔の表情も。昨年もそうだったけど、フレイレってノっているときとノっていないときの違いが結構わかりやすくて、ノっていないときは弾きにくそうな感じに見えるし、音もぎこちなく聴こえる。もっとも今年は昨年よりも早く、月光の三楽章あたりからはギアが入っていったように聴こえました。もちろんそれは私の個人的な印象にすぎないのだけれど、隣の席の家族の子供も「2曲目からは楽しそうに弾いてたねー。1曲目って緊張するもんねー」と言っていた あ、今回はピアノは最初からステージ上に置かれていました。

あ、今回はピアノは最初からステージ上に置かれていました。

31番のソナタ、よかったなあ。

シフの演奏で星空を見せてもらった部分は、フレイレの音では温かみがあって、でも温かすぎるわけではなく、なんというか深い森の中の静けさのような。そこから光の世界に入って行くあの恍惚はもう。。。

低音の音色の暗さ。力みが全くないのにゾクゾクするクレッシェンド。和音の輝かしい光。

生で聴けてよかったなあ。

あ、今回はピアノは最初からステージ上に置かれていました。

あ、今回はピアノは最初からステージ上に置かれていました。31番のソナタ、よかったなあ。

シフの演奏で星空を見せてもらった部分は、フレイレの音では温かみがあって、でも温かすぎるわけではなく、なんというか深い森の中の静けさのような。そこから光の世界に入って行くあの恍惚はもう。。。

低音の音色の暗さ。力みが全くないのにゾクゾクするクレッシェンド。和音の輝かしい光。

生で聴けてよかったなあ。

(休憩20分)

ブラームスのop.119。

休憩後にスーパーフレイレ

にパワーアップするのは昨年と同様(前半は途中で一旦袖に引っ込んで、後半は一度も引っ込まないのも昨年と同じ)。昨年のアンコールの素晴らしさから期待してはいたけれど、ほんっっっとうにこの人のブラームスの素晴らしさってなんなんでしょう。。。。。。。。。。。。。。。

にパワーアップするのは昨年と同様(前半は途中で一旦袖に引っ込んで、後半は一度も引っ込まないのも昨年と同じ)。昨年のアンコールの素晴らしさから期待してはいたけれど、ほんっっっとうにこの人のブラームスの素晴らしさってなんなんでしょう。。。。。。。。。。。。。。。開放的なのに内省的で、孤独なのに優しくて、涼しいのに温かくて、大胆なのに繊細。

世界でも日本でも色々なことがあって、私の周りでも色々なことがあって。こんな演奏を聴ける環境に自分がいられるそのことに感謝しかありません。

ドビュッシーの「水の反映」と「金色の魚」。

昨年のヴィラ・ロボスでも感動させてくれた、一瞬で異世界に連れて行ってくれる音色。なんという世界を見せてくれるんだろう。光の微妙な色彩の変化。フレイレのこういう曲の演奏って、無機的な透明な美しさと、曲の熱のバランスが絶妙ですよね。

そしてなにより、音がカッコイイ!

そこに人間の熱が加わった、アルベニスの「エボカシオン」と「ナバーラ」。

こういう曲ってブラームスとは違う意味で、フレイレにとてもよく合ってると感じる。音の流れとリズムが。曲を演奏しているというより、フレイレの中に常にあるものが音の連なりとなって自然に表に出ているような感じというか。ナバーラはyoutubeで聴いていた演奏より激しくてちょっと驚いたけど、今夜はきっとそういうご気分だったのでしょう(マイペースさん)。ブラヴォーもとんで楽しかったです。

今夜のプログラムを聴きながら、私はこの人の演奏のどこがこんなに好きなんだろうと考えたんですが。

まず「速度ではなくパルス (by ポゴレリッチ)」が合うのよね。どんな疾走も自然体で聴いていられる。たぶんそれは彼自身が自然体で演奏しているからかなと。

そしてフレイレの音独特の自由さと色気と哀愁と温かみ。アンコールのグリーグやヴィラ=ロボスなどもそうだけど、愉しさや華やかさがあるのに、同時に静けさがあって。明るさと暗さの両面の艶があって。他のピアニストにはないこの独特な感じは、ラテンの血なのかな。グリーグのラストの喧騒が遠ざかっていく音の奇跡のような美しさも忘れられません。その後のfffのジャン!の響きも。

そしてフレイレの音独特の自由さと色気と哀愁と温かみ。アンコールのグリーグやヴィラ=ロボスなどもそうだけど、愉しさや華やかさがあるのに、同時に静けさがあって。明るさと暗さの両面の艶があって。他のピアニストにはないこの独特な感じは、ラテンの血なのかな。グリーグのラストの喧騒が遠ざかっていく音の奇跡のような美しさも忘れられません。その後のfffのジャン!の響きも。

アンコールの1曲目は、パデレフスキのノクターン。

アンコール曲は昨年も4曲で今年も4曲だったけど、この曲だけが昨年とは違う曲です。

これも、しっとりとよかったなあ

グルックの演奏に似た哀愁(郷愁)と透明感。

グルックの演奏に似た哀愁(郷愁)と透明感。帰宅後に曲名を確認して「パデレフスキ。知らない作曲家だなあ。ポーランド人なのか。・・・いやでもこの名前は聞いたことがある。それも最近」と調べたら、おお、先日ワルシャワで道に迷いまくったときに出会った銅像の人ではないですか(まだ旅行記には書いていない部分)。”政治家であり作曲家”って変わった経歴だな~と思ったものだった。

youtubeで「paderewski freire」で検索したら、ノヴァエスの演奏が出てきました。これも彼女がよく弾いていた曲なのかな。

そして相変わらず絶品のグリーグ、ヴィラ=ロボスと続いて、最後はグルックの「精霊の踊り」。

今夜は昨年と反対でこの曲が最後だったけど、あのまま拍手がやんでいたらグルックは演奏しないつもりだったのかなぁ(まぁ客電はついていなかったけれど)。

彼のこの曲を聴くのは3回目で、昨年初めて聞いたときは演奏の感動は別にして死者がいる場所の音楽としては少し曲調が寂しすぎないかと実は思ったのだけど、今年はなんか違ったなあ。

フレイレがどういう気持ちでこの曲を弾き続けているのかは今も私にはわからないけれど(ドキュメンタリーで言ってるのかもだけど)、今夜聴きながら、フレイレも私も「こちら側」の人間なんだな、と強く感じさせられた。そして友人は「あちら側」にいるんだな、と。やっぱり絶対的に異なる世界にいるんだな、と強く感じて、終演後のトイレで少し泣いてしまった。わかってはいたのだけれどね…。そしてこの客席にいる人達も皆「こちら側」の人で。そういう存在として弾いてくれている曲なのかな、と。「こちら側」に残され、生きている人として。プラームスのレクイエムと同じ。去年より深い情感を感じさせる弾き方に聴こえたのは気のせいだろうか。最後の音、去年はあんなに長く鍵盤を押さえていただろうか。

最後のフレイレ、とても嬉しそうな笑顔で、良かったなあ、嬉しいなあと思った。

両手を前で揃えてニコッと笑って小さくお辞儀する姿が可愛い。

フレイレの音楽のような人になりたい、と思いました。ああいう音楽のような人になれたらいいな、と。

5日の広島交響楽団との協奏曲も伺います

トリフォニーホールのFBより。

ピアノって美しい楽器だよねえ。

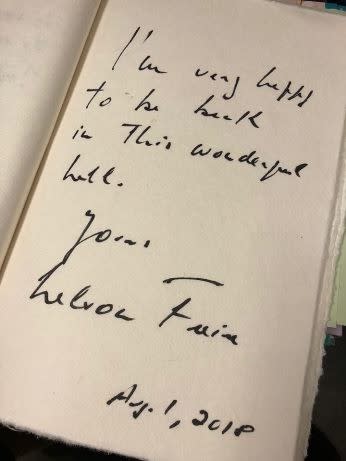

ホールのサインブックだそうです(同じくFBより)

ワルシャワにて。パデレフスキさん。

まさかあなたの作った音楽をひと月半後に東京で聴けるとは思いませんでしたよ。

クラクフで何気なく撮ったこの銅像は、パデレフスキからの寄贈なのだそうです。

オリジナルは第二次大戦中にドイツ軍がクラクフを占領した際に破壊され、今あるものは戦後に忠実に復元されたものとのこと。クラクフはワルシャワと違い街は破壊されなかったけれど、やはりこういう破壊はあったんですね。

【#ネルソン・フレイレ】ブラジルより来日しました❗️

— KAJIMOTO (@Kajimoto_News) July 30, 2018

8/1 リサイタル@すみだトリフォニーホール https://t.co/vHGr67Qx1P

8/5 秋山和慶指揮 広島交響楽団とブラームスのピアノ協奏曲 @広島文化学園HBGホールhttps://t.co/glheGAUKR4

是非、聴きにいらしてください! pic.twitter.com/wUcOJEvaye

NELSON FREIRE - PADEREWSKI, Noturno Op 16 No 4 [RIO DE JANEIRO, THEATRO MUNICIPAL] 22.07.2018

Nelson Freire 'Brahms' - Album Sampler

昨年発売されたブラームスのアルバムのサンプラー。生きていることに素直に前向きになれる素晴らしいアルバムです~。みんなも買おう~(ところでコメント欄にもありますが画像のop76-3はop118-2の誤りですね。昨年のアンコールで演奏された曲)

※フレイレについての素敵なインタビュー記事

・ネルソン・フレイレ『ブラームス・リサイタル ピアノ・ソナタ第3番/4つのピアノ小品 他』 生涯の友をもつこと、フレイレとブラームスの場合(2017年9月15日)

・伊熊よし子さんのブログより「ネルソン・フレイレ」(2012年3月)(2014年10月)(2015年2月)(2016年3月)(2017年7月)