というわけでWHOによるパンデミック宣言があった12日夜、シフのリサイタルの第一夜に行ってきました。

完売公演だったけれど払い戻しを受け付けて、その分を当日券で放出。NBSのパリオペ公演と同じ方法ですね。当日券もだいぶ売れていたようだったけど、それでもいくらか空席があったので、相当数の人達が払い戻しをしたということでしょう。まあ、そうだよね…。行ける人にも行けない人にもそれぞれに事情があり、生活がある。

会場は、チケットはもぎらず目視のみ、チラシ配布もプログラム販売もクロークサービスも飲食物提供も一切ナシなど色々工夫をしてくださってはいたけれど、ロビーに置かれたアルコール消毒液は使用せずに席へ直行する人が殆どでしたし、ロビーはマスクなく歓談している人達で溢れていたけど声をかけるスタッフもなく、梶本ってやはり詰めが甘いのだなあと改めて感じた夜でもありました。ウイルスがとうに蔓延していた2月下旬にポゴレリッチにサイン会をさせた事務所だものねえ(はい、根に持ってます)。開演前に梶本社長から放送で挨拶があって客席からは拍手が起きていたけど、そんなことより前にもう少しやれることはあるのでは、と思ってしまった。劇場公演がことごとく制限されているなか、いま行われている一つ一つの公演がどれほど責任重大か。先立ってパリオペ公演を行ったNBSは流れ作業的にアルコール消毒を推奨し(過敏症の人はそこで伝えればOK)、ロビーや席で談笑している人にはスタッフが声をかけ、マスクをしていない人にはマスクを配布したと聞いている。17日と19日の公演がもしあるなら、もう少し厳重に頑張っていただきたいところ。

さて、「音楽は自分の命よりも大切」と日頃から仰っているシフ。

3年前の来日時はロンドンでテロが起きたし、昨秋は香港デモ真っ只中だったし、今回はコロナだし、毎回色々起きるなあ・・・。世界がそれだけ落ち着いていないということですね。

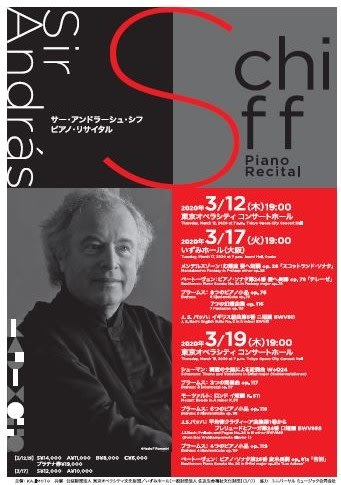

【メンデルスゾーン: 幻想曲 嬰ヘ短調op.28「スコットランド・ソナタ」】

【ベートーヴェン: ピアノソナタ第24番 嬰ヘ長調op.78「テレーゼ」】

【ブラームス:8つのピアノ小品op.76】

曲と曲の間で客席から殆ど咳が起きなかったのは珍しかったけれど(やればできるのならいつもやっておくれよ)、演奏中に関してはシフのリサイタルの聴衆はいつもマナーがいいので、特にいつもと変わりはなく。

ところで今夜のシフ、前半はあまり調子がよくなさそうじゃありませんでした・・・?

ブラームスop.76の5曲目以降も、音がときどき迷子になっているように聴こえてハラハラして見守ってしまったのだけど、ああいう弾き方だったのだろうか(楽譜を覚えているわけではないので自信は皆無です)。

ベーゼンドルファーもいつものあの音ではないように聴こえて、「ベーゼンドルファーだよね・・・?」と思わず確認してしまった。

そしてなぜか私はブラームスのop.76とop.116は休憩後に続けて演奏されるものと勘違いしていて、テレーゼに続いてop.76が始まったときは「今回も休憩なし

」とぎょっとしたが、そんなことはなかった

」とぎょっとしたが、そんなことはなかった 。そうよね、シフはブラームスは続けて演奏しない主義の人だった。よかった、無事に休憩があって。。。

。そうよね、シフはブラームスは続けて演奏しない主義の人だった。よかった、無事に休憩があって。。。テレーゼの一楽章の長調のメロディが短調に変わって直後に否定されるところ、「短調の部分もあんなに素敵なのにどうしてベートーヴェンはこのまましばらく短調で続けなかったのかしら

?」とずっと思っていたのだけど、あそこって第九の4楽章冒頭に似ていますよね。暗いメロディが演奏されてすぐに「いや違う」と否定されて、明るいメロディに落ち着く。そうだよね、これはテレーゼ(不滅の恋人ではないらしいですが)に捧げる優しい愛の音楽だものね。やっぱり短調ではなく長調だよね

?」とずっと思っていたのだけど、あそこって第九の4楽章冒頭に似ていますよね。暗いメロディが演奏されてすぐに「いや違う」と否定されて、明るいメロディに落ち着く。そうだよね、これはテレーゼ(不滅の恋人ではないらしいですが)に捧げる優しい愛の音楽だものね。やっぱり短調ではなく長調だよね と腑に落ちたのでありました。

と腑に落ちたのでありました。(20分間の休憩)

【ブラームス: 7つの幻想曲集op.116】

私の素人耳にはこの曲の途中あたりからどんどんピアノの音が良くなっていったように聴こえて、ピアニストの調子が上がるとこんなにピアノの音も変わるのか

、と。ピアノって本当に生き物みたいな楽器だなあ。

、と。ピアノって本当に生き物みたいな楽器だなあ。op.116、特に4曲目以降がとてもよかったです。

3年前のアンコールで117-1を聴いたときにも感じたけれど、シフとブラームスって一見物凄く合わなそうなのに、意外や、合うんですよね。シフのベートーヴェンやハイドンやバッハが素晴らしいのは、これらの作曲家の音楽とシフの演奏の「明快な前向きさ」が共通しているからだと私は思っているのだけど、シフの個性がそういうものであるならば、ブラームスの内省的な音楽は向いていないのでは?と思ってしまうじゃないですか。しかしなんと、シフはそれも表現してしまうのであった。シフって天才

と思うと同時に、おそらくシフという人間の中にブラームスの音楽のような面もあるからではなかろうか、と。シフの音がブラームスに寄り添って聴こえるのもそういう理由ではないかしら、と。そんな風に思うのでありました。

と思うと同時に、おそらくシフという人間の中にブラームスの音楽のような面もあるからではなかろうか、と。シフの音がブラームスに寄り添って聴こえるのもそういう理由ではないかしら、と。そんな風に思うのでありました。というわけで、私はシフのブラームスが意外に好きなのである。

【J.S.バッハ: イギリス組曲第6番 ニ短調BWV811】

改めて「シフのバッハ」の物凄さよ・・・・・。

シフがバッハを弾くときって、もはや反射神経で指が動いているのではなかろうかと感じるほどシフとバッハの音楽が一体になって聴こえる。なんて生き生きとした、かつ崇高なバッハだろう。

神様が作り出したこの世界はあまりに辛いことの多い世界だから、そこで生きていかねばならない人間達のために、神様がバッハとシフをこの地上に遣わせてくれたのではないか、と本気で思いました。全く同じことをyoutubeのコメント欄に英語で書かれている方がいて、やっぱりみんな同じことを感じるのだな、と。尊い・・・とひたすら感じながら聴いていた。

ポゴレリッチのラヴェルがprivilegeであったのと同じように、シフのバッハを聴くことができることは紛れもなくprivilegeであるなあ、と心の底から感じたのでした。

~アンコール~

こんな状況下だしアンコールをしてくれるだろうか?と少し心配していたのですが、いつもどおりにやってくださいました

一楽章を一曲と数えると、3年前と同じく今夜も8曲

【J.S.バッハ:イタリア協奏曲 ヘ長調BWV971(全曲)】

シフのこの曲の演奏を聴くのはこれで2度目。前回もアンコールにて笑。

シフはこの曲がお好きなんでしょうね。そしてこの曲はシフの個性に本当によく合っている。

イギリス組曲6番→イタリア協奏曲の流れ、沁みたなあ・・・。前曲で「神が我らのために地上に遣わせてくださったシフ」設定に(私の中で)なっている人が、いま目の前でバッハの地上の音楽であるイタリア協奏曲を明朗快活に鮮やかに弾いてくれているんですよ。こんな心動かされることがあろうか。なんたる極上体験だろう。尊い・・・。

シフは3年前と同じく、1楽章を終えて一度袖に引っ込み、再び出てきて両手を軽く広げて「ドウモアリガトウ」と穏やかに仰って、2、3楽章を弾いてくれました。イギリス組曲からの空気からするときっと全曲弾いてくださるだろうとは感じていましたが、とてもとても嬉しい

【ベートーヴェン: ピアノ・ソナタ第12番 変イ長調op.26「葬送」から 第1楽章】

演奏前に「〇〇〇〇(ベートーヴェン?)、ヒキマス」と。シフのこれ、今まで聞き取れたことが一度もない

演奏会とその予習以外でクラシック音楽を聴かない人間なので、この曲も知らなかったのです。でもベートーヴェンの曲であることは確信に近くわかったのであった。シフのベートーヴェンが好きすぎて反応する耳になってしまったのかもしれん。でもピアノソナタの一楽章だとは思いませんでした。きっと「〇〇変奏曲」みたいなタイトルの曲なのだろうと思っていたら、帰宅して曲名を知って吃驚。

シフの変奏曲の演奏には言うことなど何もないです。極上。大好き。先日の台湾では全曲をアンコールで弾いたそうなので全曲聴きたかったけど、イタリア協奏曲を全曲弾いてくださったので贅沢は言えません(台湾ではイタリア~は第一曲のみ)。この曲は昨秋に第3、4楽章をアンコールで聴いているので、今後2楽章が聴ければコンプリート。

【メンデルスゾーン: 無言歌第1集op.19bから 「甘い思い出」】

【メンデルスゾーン: 無言歌集第6巻op.67から 「紡ぎ歌」】

再び「〇〇〇〇(メンデルスゾーン?)、ヒキマス」と

。

。今夜は後半からどんどん調子が上がってきたシフ。一度上がったら止まらない。

気負いが一切ない、美しい美しい歌。ここに言葉はいらない・・・。

【ブラームス: インテルメッツォ イ長調op.118-2】

そしてこの流れでのこの曲ですよ。心が動かされないでいられようか

この曲の途中で短調になるところ、私は人生で誰もが避けては通れない哀しみや、あるいはかつての切ない恋情のようなものを感じるのです。でもその後に再び長調に戻ると、そういう全ては過去のものとなり、時のなかに包まれている。そこには諦念もあるかもしれないけど、それ以上にブラームスの慈しみと優しさ、そして既にあちらの世界に近い場所にいる人間の安らぎのようなものを感じるのです。フレイレのこの曲を聴いたとき、その場所のあまりの穏やかな美しさに「いま、死んでしまいたい」と本気で感じました。今なら自分の人生の全部を肯定して死んでいける気がする、と。

でもシフのこの曲の演奏は、もう少しこの世界に近いところにある音楽に感じられました。例えブラームスを演奏するときでも、やはりシフの音にはどこか前向きな明るさがあるのだな、と。無事19日のリサイタルが開催されれば、もう一度聴ける予定。

さて、ブラームスのop.118-2は大好きな曲だけれど、この曲でリサイタルが終えられると、ちょっと私は困るのです。この美しい空気の中でこのまま人生を終えてもいいや、と思ってしまうから。フレイレはその後にヴィラ=ロボスで明るく家に帰してくれた。シフはというとーー

【シューベルト: ハンガリー風のメロディD817】

さて、ブラームスのop.118-2は大好きな曲だけれど、この曲でリサイタルが終えられると、ちょっと私は困るのです。この美しい空気の中でこのまま人生を終えてもいいや、と思ってしまうから。フレイレはその後にヴィラ=ロボスで明るく家に帰してくれた。シフはというとーー

【シューベルト: ハンガリー風のメロディD817】

わ~!素敵

といいつつ私はこの曲を知らなくて、バルトーク?と思っていたら、まさかのシューベルトだった。

シフはこういう歌う(この場合は踊る?)シューベルトがほんといい。シフが弾くシューベルトのこういう小品がとても好き。

ああ、幸せだ。ありがとうシフ!

シフが日本到着時のメッセージで仰っていた「confidence and positive attitude」という言葉。

あのメッセージを聞いたときは「そうは言ってもなあ・・・状況が状況だしなあ・・・ 」と正直ちょっと思ってしまっていたのです。でも今夜彼の演奏を聴いて、シフが言いたかったことが少しわかったような気がしたのでした。

」と正直ちょっと思ってしまっていたのです。でも今夜彼の演奏を聴いて、シフが言いたかったことが少しわかったような気がしたのでした。

21:50終演。

客席に奥様の塩川さんがいらしてましたね。ちゃんとマスクをしてくださっていた 。シフのような旦那さんをもつと奥様も大変だろうなと想像するけれど、実はシフは塩川さんには頭が上がらないのでは、とも思っている(年上女房ですよね)

。シフのような旦那さんをもつと奥様も大変だろうなと想像するけれど、実はシフは塩川さんには頭が上がらないのでは、とも思っている(年上女房ですよね) 。

。

前にも書きましたが、はるか昔の二十代の頃にザルツブルクのモーツァルトの生家で、このご夫婦が演奏するモーツァルトのCDを買ったのです。クラシック音楽に縁遠かった私は、もちろんシフのことも塩川さんのことも存じ上げていませんでした。ガイドの方が「このCDが私のお勧めです。有名なピアニストの方で、日本人の奥様がヴァイオリンを弾かれています」と言っていたので、まあ記念だし、と買ったのであった。あれから二十年近くたって、東京でその奥様と同じ客席でそのピアニストの演奏を自分が聴いているとは、あのときの私は小指の先ほども想像していなかったなぁ。人生って本当に不思議ですね。

今夜はロビーのアンコール曲名の掲示はなく、「本日のアンコールはkajimotoのウェブサイトにて!」の案内のみ。これは良いアイデア。だが、その写真を撮ろうと群がる人々が・・・。これでは意味がないではないか。梶本が人に集まってほしくなくてこうした意図がどうしてわからないかなあ、と思っていたら、その写真のSNSの投稿をkajimotoが嬉々としてリツイート。だから~、そういうところが詰めが甘いというのですよ~・・・。

シフは17日の大阪公演までしばらくお休みですね。本来ここに札幌公演と埼玉公演が入っていたのだけれど、中止になってしまいました。

同じ梶本主催で札幌と埼玉がキャンセルになって、東京と大阪が続行になった違いは何なのだろう。札幌と埼玉の中止理由は「行政からの要請」とのことだったけど。同じ東京でもサントリーホールは全コンサートを中止にしたのに対して(サントリーは企業イメージがあるから、それも理由かな)、驚いたのは都のホールである東京文化会館でのパリオペ公演が中止にならなかったこと。16日の大阪フェニックスホールでのベルリンフィルメンバーによる室内楽も、21日の東京オペラシティでの東京交響楽団の演奏会も予定どおり開催されるそうです。今回の一連の公演の決行や中止は、主催者側の判断と同じくらい、受け入れるホール側の判断も大きいのかもしれませんね。

※UNE INTERVIEW DE SIR ANDRÁS SCHIFF – « AUTANT J’AIME LA FRANCE, AUTANT LA PRESSE FRANÇAISE NE M’A PAS MÉNAGÉ »

今夜と同じプログラムだった2018年1月のパリでのリサイタルの際のインタビュー記事。シフ節も絶好調。

※JDCMB: Sir András goes to Salzburg (February 26, 2016)

といいつつ私はこの曲を知らなくて、バルトーク?と思っていたら、まさかのシューベルトだった。

シフはこういう歌う(この場合は踊る?)シューベルトがほんといい。シフが弾くシューベルトのこういう小品がとても好き。

ああ、幸せだ。ありがとうシフ!

シフが日本到着時のメッセージで仰っていた「confidence and positive attitude」という言葉。

あのメッセージを聞いたときは「そうは言ってもなあ・・・状況が状況だしなあ・・・

」と正直ちょっと思ってしまっていたのです。でも今夜彼の演奏を聴いて、シフが言いたかったことが少しわかったような気がしたのでした。

」と正直ちょっと思ってしまっていたのです。でも今夜彼の演奏を聴いて、シフが言いたかったことが少しわかったような気がしたのでした。21:50終演。

客席に奥様の塩川さんがいらしてましたね。ちゃんとマスクをしてくださっていた

。シフのような旦那さんをもつと奥様も大変だろうなと想像するけれど、実はシフは塩川さんには頭が上がらないのでは、とも思っている(年上女房ですよね)

。シフのような旦那さんをもつと奥様も大変だろうなと想像するけれど、実はシフは塩川さんには頭が上がらないのでは、とも思っている(年上女房ですよね) 。

。前にも書きましたが、はるか昔の二十代の頃にザルツブルクのモーツァルトの生家で、このご夫婦が演奏するモーツァルトのCDを買ったのです。クラシック音楽に縁遠かった私は、もちろんシフのことも塩川さんのことも存じ上げていませんでした。ガイドの方が「このCDが私のお勧めです。有名なピアニストの方で、日本人の奥様がヴァイオリンを弾かれています」と言っていたので、まあ記念だし、と買ったのであった。あれから二十年近くたって、東京でその奥様と同じ客席でそのピアニストの演奏を自分が聴いているとは、あのときの私は小指の先ほども想像していなかったなぁ。人生って本当に不思議ですね。

今夜はロビーのアンコール曲名の掲示はなく、「本日のアンコールはkajimotoのウェブサイトにて!」の案内のみ。これは良いアイデア。だが、その写真を撮ろうと群がる人々が・・・。これでは意味がないではないか。梶本が人に集まってほしくなくてこうした意図がどうしてわからないかなあ、と思っていたら、その写真のSNSの投稿をkajimotoが嬉々としてリツイート。だから~、そういうところが詰めが甘いというのですよ~・・・。

シフは17日の大阪公演までしばらくお休みですね。本来ここに札幌公演と埼玉公演が入っていたのだけれど、中止になってしまいました。

同じ梶本主催で札幌と埼玉がキャンセルになって、東京と大阪が続行になった違いは何なのだろう。札幌と埼玉の中止理由は「行政からの要請」とのことだったけど。同じ東京でもサントリーホールは全コンサートを中止にしたのに対して(サントリーは企業イメージがあるから、それも理由かな)、驚いたのは都のホールである東京文化会館でのパリオペ公演が中止にならなかったこと。16日の大阪フェニックスホールでのベルリンフィルメンバーによる室内楽も、21日の東京オペラシティでの東京交響楽団の演奏会も予定どおり開催されるそうです。今回の一連の公演の決行や中止は、主催者側の判断と同じくらい、受け入れるホール側の判断も大きいのかもしれませんね。

※UNE INTERVIEW DE SIR ANDRÁS SCHIFF – « AUTANT J’AIME LA FRANCE, AUTANT LA PRESSE FRANÇAISE NE M’A PAS MÉNAGÉ »

今夜と同じプログラムだった2018年1月のパリでのリサイタルの際のインタビュー記事。シフ節も絶好調。

※JDCMB: Sir András goes to Salzburg (February 26, 2016)

シフの趣味は読書だそうで、何語で読むのかと聞かれて「Hungarian, German, English, Italian, occasionally French.」と。指揮者もピアニストも多言語に通じてる人が多いですよね・・・。耳がいいからかな。私なんて英語さえ覚束ないのに・・・・。

※追記

Message from SIR ANDRÁS SCHIFF ホンマこんなときやけど やっぱ(音楽)好きやねんTV organized by KAJIMOTO

14日20時から梶本がyoutubeでシフのトーク&演奏のライブストリーミングを行ってくれました

こういう企画力&行動力は梶本の良い面なのよね。。

こういう企画力&行動力は梶本の良い面なのよね。。

シフの登場は00:20:45~で、ピアノはスタインウェイ。演奏(バッハ、バルトーク、ブラームス、ベートーヴェンの4大B!)もトークもどちらも素晴らしかった

このアーカイブ映像もしばらくしたら消えてしまうかもしれないので、シフからのメッセージの一部を自分用覚書として以下に。訳は塩川さんの通訳をそのまま書き起こしていいものか著作権?的にわからなかったので、シフの英語から直接のわたくしによる要約&意訳です(なので間違っていたらゴメンナサイ…)。

※追記

Message from SIR ANDRÁS SCHIFF ホンマこんなときやけど やっぱ(音楽)好きやねんTV organized by KAJIMOTO

14日20時から梶本がyoutubeでシフのトーク&演奏のライブストリーミングを行ってくれました

こういう企画力&行動力は梶本の良い面なのよね。。

こういう企画力&行動力は梶本の良い面なのよね。。シフの登場は00:20:45~で、ピアノはスタインウェイ。演奏(バッハ、バルトーク、ブラームス、ベートーヴェンの4大B!)もトークもどちらも素晴らしかった

このアーカイブ映像もしばらくしたら消えてしまうかもしれないので、シフからのメッセージの一部を自分用覚書として以下に。訳は塩川さんの通訳をそのまま書き起こしていいものか著作権?的にわからなかったので、シフの英語から直接のわたくしによる要約&意訳です(なので間違っていたらゴメンナサイ…)。

(J.S.バッハの平均律第一巻第一曲プレリュード&フーガについて)私は家にいるときはいつも朝食前に、また朝食後にも更に1時間ほど、バッハを弾きます。それは私にとって儀式のようなもので、バッハはとても崇高な音楽なので、弾くと私の精神や魂が浄化されるように感じられるからです。

私は今夜の演奏を中止となった埼玉と札幌のリサイタルにいらっしゃる予定だった方々のために、また中止にはなりませんでしたが東京と大阪のリサイタルのチケットをこの状況のために払い戻さざるを得なかった方々のために捧げたいと思います。

いま私達は大変深刻な、これまで経験したことのない状況下にいますが、希望を持ち、明るく、落ち着いて、前向きな気持ちでいることが大切であると私は皆さんに伝えたいのです。この状況もいつかは終わるでしょう。人類は今回の経験から人生の中で何が大切であるかを学ぶべきです。偉大な芸術や音楽は、ただ楽しむための娯楽ではありません。それは私達が互いに思いやることの大切さを教えてくれます。私が愛する偉大な音楽には、自由があり、そして秩序があります。全ての音に意味があり、全ての音が全体の一部を構成しています。社会も同じです。全ての人は重要であり、互いに助け合わなくてはなりません。世界の国々が人の往来を制限している今の状況において、人間同士の繋がりがいかに大切であるかを私達は気づかされます。私は自分の楽しみのために演奏することもありますし、録音という物もありますが、音楽の真の意味は、他者と同じ空間を分かち合い、共に聴くことにあります。この体験の代わりになるものはありません。ですから今回の日本でのコンサートを開催できたことは私にとってとても幸福でしたし、それを可能にしてくれた梶本氏とそのチームに深く感謝しています。それはとても勇気がいることだったからです。しかしもし健康のリスクがそこにあったなら、私はそれを冒してまで行おうとは思いません。日本はお互いに敬意をもっている世界で最も清潔な国だと私は思っているので、私達は安全であると考えたからです。

(バルトークのロンドについて)これは私が子供の頃に弾いていた曲で、これを弾くとホームシックになります。私の国ではどんな子供もこの旋律を知っています。私はもう10年ほどハンガリーに帰っていません。母の葬儀のときが最後でした。ハンガリーの政治的状況はとても悪いので、私は帰国を拒否しています。それは私にとって辛いことですが、その代わりに、私はこの曲を弾きます。人は誰でも故郷が必要です。そこはあなたの家族がいる場所であり、あなたが生まれた場所であり、子供時代の思い出が詰まった場所だからです。世界中を旅していても、故郷に帰るのは喜ばしいことです。音楽のおかげで、私はそれができています。

今回日本で演奏するプログラムの中心にあるのは、ブラームスの晩年の作品です。ブラームスは比較的長生きをした作曲家です。彼は1833年にドイツ北部のハンブルクで生まれましたが、若い頃にオーストリアのウィーンに引っ越しました。後期の作品の殆どがウイーンで作曲されました。ブラームスは60代でこれらの作品を作曲しました。私も同じ60代ですが、自分がそれほど高齢の感覚はありません。ですがブラームスの時代は60代は高齢でした。バルトークの音楽は子供のための音楽ですが、ブラームスの音楽はそうではありません。これらの曲は老年を迎えた男が若く楽しかった昔を振り返っている音楽であり、そしてとても死に近い音楽です。ブラームスの後期の作品は過ぎゆく人生についての悲しみを感じさせます。私の好きな作曲家の一人であるシューベルトは「幸せな音楽というものは存在しない」と言いましたが、音楽は時は過ぎゆくものであるということを私達に感じさせます。美しい音楽を聴いていると、時が止まればいいのにと思うでしょう。ですが時は止まってくれません。前へと進みます。音楽が悲しいというのは、そういうことです。私にとってブラームスの音楽は秋のイメージです。春ではなく、木々の葉が落ちる秋です。

私は今夜の演奏を中止となった埼玉と札幌のリサイタルにいらっしゃる予定だった方々のために、また中止にはなりませんでしたが東京と大阪のリサイタルのチケットをこの状況のために払い戻さざるを得なかった方々のために捧げたいと思います。

いま私達は大変深刻な、これまで経験したことのない状況下にいますが、希望を持ち、明るく、落ち着いて、前向きな気持ちでいることが大切であると私は皆さんに伝えたいのです。この状況もいつかは終わるでしょう。人類は今回の経験から人生の中で何が大切であるかを学ぶべきです。偉大な芸術や音楽は、ただ楽しむための娯楽ではありません。それは私達が互いに思いやることの大切さを教えてくれます。私が愛する偉大な音楽には、自由があり、そして秩序があります。全ての音に意味があり、全ての音が全体の一部を構成しています。社会も同じです。全ての人は重要であり、互いに助け合わなくてはなりません。世界の国々が人の往来を制限している今の状況において、人間同士の繋がりがいかに大切であるかを私達は気づかされます。私は自分の楽しみのために演奏することもありますし、録音という物もありますが、音楽の真の意味は、他者と同じ空間を分かち合い、共に聴くことにあります。この体験の代わりになるものはありません。ですから今回の日本でのコンサートを開催できたことは私にとってとても幸福でしたし、それを可能にしてくれた梶本氏とそのチームに深く感謝しています。それはとても勇気がいることだったからです。しかしもし健康のリスクがそこにあったなら、私はそれを冒してまで行おうとは思いません。日本はお互いに敬意をもっている世界で最も清潔な国だと私は思っているので、私達は安全であると考えたからです。

(バルトークのロンドについて)これは私が子供の頃に弾いていた曲で、これを弾くとホームシックになります。私の国ではどんな子供もこの旋律を知っています。私はもう10年ほどハンガリーに帰っていません。母の葬儀のときが最後でした。ハンガリーの政治的状況はとても悪いので、私は帰国を拒否しています。それは私にとって辛いことですが、その代わりに、私はこの曲を弾きます。人は誰でも故郷が必要です。そこはあなたの家族がいる場所であり、あなたが生まれた場所であり、子供時代の思い出が詰まった場所だからです。世界中を旅していても、故郷に帰るのは喜ばしいことです。音楽のおかげで、私はそれができています。

今回日本で演奏するプログラムの中心にあるのは、ブラームスの晩年の作品です。ブラームスは比較的長生きをした作曲家です。彼は1833年にドイツ北部のハンブルクで生まれましたが、若い頃にオーストリアのウィーンに引っ越しました。後期の作品の殆どがウイーンで作曲されました。ブラームスは60代でこれらの作品を作曲しました。私も同じ60代ですが、自分がそれほど高齢の感覚はありません。ですがブラームスの時代は60代は高齢でした。バルトークの音楽は子供のための音楽ですが、ブラームスの音楽はそうではありません。これらの曲は老年を迎えた男が若く楽しかった昔を振り返っている音楽であり、そしてとても死に近い音楽です。ブラームスの後期の作品は過ぎゆく人生についての悲しみを感じさせます。私の好きな作曲家の一人であるシューベルトは「幸せな音楽というものは存在しない」と言いましたが、音楽は時は過ぎゆくものであるということを私達に感じさせます。美しい音楽を聴いていると、時が止まればいいのにと思うでしょう。ですが時は止まってくれません。前へと進みます。音楽が悲しいというのは、そういうことです。私にとってブラームスの音楽は秋のイメージです。春ではなく、木々の葉が落ちる秋です。

(ブラームスのインテルメッツォop.118-2を演奏し終えて)ふむ、そんなに悲しくはないですね(笑)。ここにはまだ希望があります。

もし音楽がなかったら、私には生きる意味がありません。日本という国に欧州のクラシック音楽への深い愛情と関心があることに私は感動します。音楽というものはとても国際的なものですが、文化や言語から離れて存在するものではありません。例えばブラームスの作品を演奏するとき、私はドイツの民謡やドイツの言語を思います。バルトークは私の母国の作曲家ですから、その言語のアクセントを私は熟知しています。その国の出身である必要はありませんが、その音楽が生まれたバックグラウンドをほんの少し意識することは大切だと思っています。

もし音楽がなかったら、私には生きる意味がありません。日本という国に欧州のクラシック音楽への深い愛情と関心があることに私は感動します。音楽というものはとても国際的なものですが、文化や言語から離れて存在するものではありません。例えばブラームスの作品を演奏するとき、私はドイツの民謡やドイツの言語を思います。バルトークは私の母国の作曲家ですから、その言語のアクセントを私は熟知しています。その国の出身である必要はありませんが、その音楽が生まれたバックグラウンドをほんの少し意識することは大切だと思っています。

この後にシフが考えるヨーロッパの聴衆とアジアの聴衆の違いとか(ここの奥様とのやり取り、シフ家の日常のリビングを覗かせていただいているようで楽しい

)、高齢の演奏家と若い演奏家の違いとか、ベートーヴェンの『告別』についてのお話(ほぼマスタークラス笑)や素晴らしい演奏が続きますが、思った以上に長くなってしまったので、あとは動画をご覧くださいませ。

)、高齢の演奏家と若い演奏家の違いとか、ベートーヴェンの『告別』についてのお話(ほぼマスタークラス笑)や素晴らしい演奏が続きますが、思った以上に長くなってしまったので、あとは動画をご覧くださいませ。

kajimoto twitterより。いいお写真

シフが塩川さんのこと「塩ちゃん」って呼んでる!可愛いアフターコメントが到着🎥✨

— KAJIMOTO (@Kajimoto_News) March 15, 2020

【Message from #SirAndrásSchiff】

昨夜の配信後、視聴頂いた皆さんへ #シフさん 夫妻からのメッセージです。なお現在はアーカイブでお楽しみ頂けます😉https://t.co/NIEJoAXgC6#サー・アンドラーシュ・シフ #塩ちゃん #ホンマこんなときやけどやっぱ音楽好きやねんTV pic.twitter.com/brx89bJ0Lb

優しい

優しい (何度もリピートしてしまう)

(何度もリピートしてしまう)こんな状況のなか日本に来てくれて、音楽を届けてくれて、本当にありがとうシフ・・・。

19日も伺います。

András Schiff - Schubert - Hungarian Melody in B minor, D 817

【デジタル・コンサートホールがファンの皆様のために無料開放!】デジタル・コンサートホールの下記サイトにて、3月31日までにクーポンコード「BERLINPHIL」をご入力ください。すべてのコンテンツを30日間無料でご覧いただけます!https://t.co/bFZksTBEkUhttps://t.co/wArl7ATsnz

— ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 (@BerlinPhilJapan) March 14, 2020

おお、ブロムさん&シフのバルトークの協奏曲やハイティンクのお宝演奏が観られる&聴ける

!

!