今月は玉男さんの襲名披露公演。

口上のある第一部はあっという間に完売でしたが、私は第二部に行ってまいりました。

文楽の襲名公演を見るのは初めてだったけれど、ロビーが華やかで楽しかった♪

お花は、一番目立っていたカラフルなのが from 北野武さんで(Dolls繋がり?)、尾上右近君からの胡蝶蘭なども。

先月の大阪での口上の映像をロビーで流してくれていたのが、嬉しかったです。舞台下手から順に進行役の千歳大夫さん、勘十郎さん、和生さん、玉男さん、嶋大夫さん、寛治さん。玉男さんは和生さん、勘十郎さんと同期で、かつ勘十郎さんとは同い年でもあるのですね。寛治さんはご年齢からは信じられないほど張りのあるお声で話されていて驚きました。文楽では襲名するご本人は話さないんですね。全体的に歌舞伎より厳かな雰囲気に感じられて、カッコよかった^^ 周りのおば様方も「素敵ねぇ」と呟いておられました。普段の舞台では聞けない人形遣いや三味線の方々のお声を聞けたのも、映像とはいえ嬉しかったです。

【祇園祭礼信仰記(ぎおんさいれいしんこうき)】

~金閣寺の段~

大膳の台詞が直球でエロい笑。でも「よい返答聞くまでは蒲団の上の極楽責め」って別にエロい意味じゃないのね。つまらん。思わず、さっきまで俺のものになるか絵を描くかとか言ってたじゃん!なんなの実はとっくに俺のものにしちゃってんの?と軽く動揺してしまった。

ところで帰宅してからネットで知ったのですが、吉右衛門さん、この役やられてたんですね。この台詞言っちゃってたんですね。いや~ん聴きたかった~~~(>_<)

で、感想それだけかいって感じですが、すみません、、、この日は体調がよくなかったせいなのか(文楽観劇日はなぜか高確率で体調が悪い)咲甫大夫さんのお声が耳にガンガン響いてしまい言葉の意味が頭に入ってこず・・・泣、それに気をとられているうちに意識が・・・・・・・・・

~爪先鼠の段~

奥:千歳太夫さん。アト:希太夫さん。

このあたりで意識再浮上(ごめんなさい咲甫さん・・・)。

ネズミを描く姫の足捌き早っ(足はないが桜で表現)。さすが人形笑。

ネズミが可愛かった~ 。文楽の動物ってどれも可愛いですよね(滝に現れるゴールデンドラゴンも可愛かった)。ネズミが消えるときに桜色の花弁がぶわっと舞い上がるのもとってもキレイでした

。文楽の動物ってどれも可愛いですよね(滝に現れるゴールデンドラゴンも可愛かった)。ネズミが消えるときに桜色の花弁がぶわっと舞い上がるのもとってもキレイでした![]()

この演目は初めて見たので、金閣寺の三層の仕掛けも子供のようにワクワク。背景の桜がどんどん見晴しよくなっていく変化が面白い~![]() 三層目では雲の上にいるみたいだった!二層目で藤吉がひょいひょいっと敵の手下をやっつける演出は今回復活させたのだそうです。

三層目では雲の上にいるみたいだった!二層目で藤吉がひょいひょいっと敵の手下をやっつける演出は今回復活させたのだそうです。

竹のしなりを利用して慶寿院を下ろしちゃうアイデアもスゴイわ。さすが人形笑。

他にも藤吉が金閣寺の上から上げるモクモク狼煙など、視覚的に楽しい演出がいっぱいでした。

これで歌舞伎と合わせて、三姫制覇~。

【桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)】

~六角堂の段~

この段の和生さん(お絹)は出遣いじゃないのですね。

~帯屋の段~

嶋大夫さんの語りが・・・・・

絶品

絶品

聴きながら、至芸っていう言葉が浮かびました。

そして声の表情も豊かなら顔の表情も豊かで、「お半さんとナ、私とナ」のナの度にちょこんって首を傾げるの。ちょ・・・アナタ可愛いすぎ。

横浜能楽堂でお目々キラッキラさせて少年のように浄瑠璃のことを話されていた姿を思い出しました。

が、舞台に目をやったらやったで、そんな嶋太夫さんの声に人形さん達が生き生き動いていてこれまた絶品。今更ですが人形遣いさんと同じか、もしかしたらそれ以上に、大夫さんの声が人形に魂を吹き込むのですねぇ。

あぁ、文楽を好きになってよかった。。。。

歌舞伎でもバレエでも、心からこう思える舞台に出会えることが最高の幸せだなぁと改めて。

帯屋のセット。大人達がなんやかんややっている間ずっと「しなのや」の暖簾が下手に見えていて、長右衛門はこんなにピッタリ真隣に住む十四の子供に手を出しちゃったのねぇ、とダメ男ぶりが際立ってニヤニヤしちゃいました。

和生さん(お絹)はしっかり女房役が合いますねぇ♪ 凛とした品もあって素敵♪でも今回もやっぱり嶋大夫さんの声とは合わないように少し感じてしまった。。前回からの先入観だろうか。

後半は、英大夫さん。

玉男さん(長右衛門)&勘十郎さん(お半)の人形カップルは初めて見ましたけど、意外でしたが合いますねぇ!

今回のお二人の役が超相思相愛ラブラブカップルなわけじゃないからかもですけど。

勘十郎さんのお半、色っぽさが少ない分ちゃんと若い十代の少女に見えました。まぁ十四というよりは十七くらいに見えたけど。

ところでふと思ったんですけど、お半が遺書を煙草盆に置いていったのって、まさか長右衛門に追ってきてもらって一緒に死ぬつもりの意図的な行動じゃないよね・・・?そこまでの計算ちゃんなんてことないよね・・・?いや、なんかこのお半ちゃんなら悪気なくやりそうだから^^; 伊勢参りの夜の前例あるし。

長右衛門がお半を抱きしめるところ、よかったなあ。この瞬間は二人の間に激しい感情の高まりが見えて、今回は基本がさっぱり色気少なめ系な二人だったから一層ぐっときた。。。てかきゅんっとした。

しかしこれで二人で心中じゃお絹さんが可哀想すぎだ。

他、おとせ(文昇さん)、繁斎(勘壽さん)、長吉(簑助さん )、儀兵衛(簑二郎さん)と、皆さんお役にぴったりで素晴らしかったです。

)、儀兵衛(簑二郎さん)と、皆さんお役にぴったりで素晴らしかったです。

~道行~

わ~~~床が大夫5人&三味線5人!待ってましたの大向こうもかかってテンション上がる~~~(って、ときどき歌舞伎のこういう場面で「待ってました」かける方々がおられるのは、文楽の感覚でかけてるのかなやっぱり・・・。歌舞伎だと殺意を感じるのだけれど)。

心中場面なのに派手で華やか。このギャップがたまらない!

最初は床でたっぷり聴かせてくれて、浅黄幕が落ちると夜の美しい桂川と、中央にはお半を背負った長右衛門。わ~~~~ステキステキステキ(>_<)

The 文楽な心中場面を華やかに踊る同い年のお二人(の人形)の姿に、文楽がこれからもいっぱいいっぱいお客さんが入って、明るい未来が続いていくといいねぇと心から感じつつ、客席の片隅より襲名をお祝いさせていただきました(^_^)

20時20分終了。

初夏を感じさせる夜風のなか、充足感と爽快感と幸福感で胸がいっぱいに満たされた半蔵門への帰路でございました。

【第一夜】

昨年に続き二度目、靖国神社の夜桜能に行ってまいりました。

といっても昨年は雨天により新宿文化センターだったので、靖国神社での鑑賞は初めてです。

予報の降水確率は60%

絶対に代替会場の日比谷公会堂であろうとのんびり仕事し、退社直前に念のため確認の電話をかけてみたら、まさかの「予定どおり靖国神社」の自動音声。

夜桜能運営さん、GJです。

雨と花の中の能なんてなかなか観られる機会はないし、これだけ桜が満開なのですもの。この程度の雨なら、絶対に靖国でやるべき~。

とはいえ東京の気温は19/13。夜桜能は寒い寒いとネット情報で知っていたので、ホッカイロ、厚手のタイツ+靴下+レッグウォーマー、手袋、セーター、半コート+ダウンコート、の上に配布されたカッパを着用 それでも少し寒かった。。。

それでも少し寒かった。。。

※自由席3300円(昨年は3000円だったわよー)

火入式

笛の曲はなぜに洋楽^^;

スポンサーや招待の方達が火入れするだけなので、大して面白くはない儀式、というかイベント。

舞囃子 【養老】 大坪喜美雄

予習不足でまったく内容を理解できず・・・ 高砂みたいな天下泰平を祝福系?

高砂みたいな天下泰平を祝福系?

満開の桜と舞の共演のお目出度い雰囲気だけをのんびりと味わわせていただきました^^;

風が吹くと小雨と桜の花びらがさぁっと舞う様がそれは幻想的で、最高の自然の演出効果ですね。そして笛の音と自然の木々や風の音のハーモニーの素晴らしさ。昔の人達はこういう感じで観ていたのかなぁって思う。

やっぱり野外能はいいなぁ。

狂言【棒縛】 野村萬斎

こちらは以前歌舞伎(三津五郎さん&勘九郎)で観ていますし、狂言はわかりやすいので、楽しめました♪

初めて生で見た萬斎さん、かっこいいな~~~ 短髪似合う~~~。前から2列目の席だったので、真ん前で観られて幸せ。。

短髪似合う~~~。前から2列目の席だったので、真ん前で観られて幸せ。。

かっこよすぎて狂言を観ている気がしませんでしたけど笑(笑いはしっかりととっておられましたが)、雨と寒さで気がそぞろ気味だったので、ここは萬斎さんで嬉しかった!

ところで歌舞伎でも狂言でもいつも思うのですが、心底ふんわりとぼけた空気を作れる役者さんって、意外なほど少ない気がします。そういうのが必要な演目でも、理知的な鋭さがどうしても残ってしまっている人が多いような。萬斎さんもやっぱりまだちょっとそういう感じで(流派のカラーとかもあるのかもですけれど)。

これができる役者って、実は弁慶や松王丸のような役をやれる役者と同じくらい貴重なのではなかろうか、と歌舞伎を観ながら思う今日この頃。

能 【巻絹】 田崎隆三

全体の時間の3分の1あるいは半分くらい、シテの姿が柱と薪に隠れて見えなかった。。。 さすがは最安席だわ。。そんな予感はしていたけど、鎌倉薪能がこの席でもばっちり見られたので油断していた。。楽しみにしていた曲なのにー。

さすがは最安席だわ。。そんな予感はしていたけど、鎌倉薪能がこの席でもばっちり見られたので油断していた。。楽しみにしていた曲なのにー。

というわけで感想もなにも書きようがないのですけれど、今回すこし思ったのは、この巻絹のような神様が出てきて云々ものより、人間の生々しい感情を描いた演目の方がどちらかというと好みかもしれないなぁ、と。まぁどちらにも良さがありますし、五番立の時代はどちらのタイプの演目もバランスよく一日で観ていたのかもしれませんけど。

いずれにしても能の描く世界というのは、例え生々しい未練や恨みを描いていても、美を讃えていても、人々の平和を祈っていても、国土安穏を祝っていても、この上もなく純粋で美しいですね。

こういうものが生活の中にあるのとないのとでは、私達の心の幸福度はまったく変わるのではないかしら。

これからも、もっともっと色んな演目を観てみたいなぁ。

【第三夜】

第三夜のチケットもとってあったので、再び行ってまいりました。

昨年が室内だったので、二日分くらい買わないとまた室内になってしまうかもしれん、と。

でも実際行って気付きましたけど、自由席って当日券まで結構チケット余ってるのですね。来年からは当日券でいいかな。

いや・・・

もう夜桜能は二度と行かない。

昨年につづき、スタッフのマナーが悪すぎ。

例の夜桜能ジャンパー達(おそらくアルバイト)ですよ。

今回特にひどかったのが、プログラム売り場の子達。お能の最中、ずーーーーっとおしゃべりしてるんですよ。能の上演中に!ずーーーっと!話し声&笑い声が客席(自由席は端っこなので)まで聞こえているんです。

あり得ない。それを注意しない上司スタッフもあり得ない。

スマホで動画を撮り続けている客がいたので「携帯やスマホの電源を切っていただくよう言えませんか?」と自身のマナーも最悪なジャンパースタッフに頼んだところ、なんでそんなことを言うのかと逆に吃驚した顔をされ(観劇をしたことがないのでしょうねぇ・・)、「イヤフォンガイドがあるのでそれは無理です」と。夜桜能のイヤフォンガイドってスマホで聴いてるということ?と、これまた吃驚。スマホの電源の入れっぱなしを推奨している能公演なんて・・・・・・・・。

で、お席。先日の前方席(自由席)は舞台の半分が見えなかったので、今回は後方に座ってみたのです。そしたら、舞台はまぁまぁ見えましたが(やっぱり半分だけど中央部分が見えた)、今度は演者の声が全然届かない。。。 この距離で聞こえないとなると、5000円のお席でも同じ。となると、普通にまともに鑑賞できる席は8000円か11500円。それなら能楽堂の方がしっかり鑑賞できていいよなぁ・・。

この距離で聞こえないとなると、5000円のお席でも同じ。となると、普通にまともに鑑賞できる席は8000円か11500円。それなら能楽堂の方がしっかり鑑賞できていいよなぁ・・。

と、文句ばっかり言っていても仕方がないので、良かった面も含め、以下感想。

※この夜の時間帯別気温は18度。半コート一枚でちょうどいいくらいでした。

火入式

今日は洋楽じゃなかったです。

舞囃子 【胡蝶】 梅若長左衛門

もう私は舞囃子は雰囲気だけを味わうものと決めました。。。^^;

これを心底楽しめるようになるのは、何十年後だろうー。。。

てかそもそも雰囲気だけを味わうものなのだろうか。それで正解なのだろうか。いや、ちがうよねぇ、きっと。。。

狂言 【文荷】 野村萬・野村万蔵

このお二人は、昨年の夜桜能で拝見しているので、二度目。

万作さん&萬斎さんとはタイプが違うけど、このお二人も好きです~^^

てか、どちらもやっぱり父ちゃんズって何かがちがいますね(万作さんは2013年の鎌倉宮の薪能で『蝸牛』を拝見しました)。息子さんズより柔らか味があるのに、迫力もある。狂言も歌舞伎と同じで、こういう芸の自由の境地のような場所があるのでしょうね、たぶん。

能 【葵上 古式】 梅若玄祥

玄祥さんの葵上は昨年拝見したばかりですけど、やっぱり健気ですねぇ、この御息所は・・・;;

あんなに遠い席で、声もほとんど聞こえず、スタッフの私語にイライラしながら観ていたのに、心の震えが感じられるってどういうこと。

今度はまたゆっくり能楽堂で拝見したいです。

とはいっても、風にぶわぁっと舞い上がる夜桜との共演は壮絶な美しさでした。破れ車や髪が風でゆれて、効果抜群(見えなかったけど出し小袖が風に飛ばないかと心配しちゃった^^;)。

真ん前の席で、ダメダメスタッフもおらず、一人で観られたらどれほど素敵な公演だったことでしょう。

以上。

二年連続で客よりもスタッフのマナーの悪さに苦しめられた、靖国神社夜桜能でございました。

もったいないなぁ。これ以上ない自然効果だったのに。

第一夜(第三夜は写真をとる気にもならなかったので。「上演中の写真撮影は~」とアナウンスが流れていたので、上演中以外はOKみたいです)

入場待ちの方々。この時はまだギリギリ晴れておりましたが・・・

すぐにこうなった笑

妖しい宗教儀式のような光景

雨の写真をとろうと思ったのですけど、わかりますー?

上を見上げると、怖いくらいの美しさ。

能舞台と桜。

会場で買った花見寿司800円也。他にカツサンドや甘酒なども売っていました

でも20分間の休憩では、トイレ(館内で綺麗だけど長蛇の列)に行って時間はいっぱいいっぱい。

なので帰宅してからいただきました。

美味しかったです(*^_^*)

今年の初文楽desu。

やっぱり文楽は楽しい♪

低価格のお席がもう少し取りやすければ、もっと気軽に足を運べるのだがなあ。ふらっと午後半休をとって、1500円の席で気軽に文楽とか、歌舞伎座の一幕見のような楽しみ方ができたらいいのに。。お能も同じく。

【花競四季寿(はなくらべしきのことぶき)】

あら、楽しい♪

良いとこ詰め合わせな感じで、華やかな四季の舞台を気楽な気分で楽しめました。

床も大勢賑やかで、初めてお人形さんの舞踊を楽しいと感じることができた(*^_^*)

~春 ”万才” ~

~

太夫(勘市さん)&才蔵(玉佳さん)。

えっと、すみません・・、これはちょっと意識が遠のいて・・しま・・・

あまり振付の意味を理解できていなかったので。。。

~夏 ”海女” ~

~

一輔さんの娘役、若さが感じられてやっぱり好き♪

蛸に裾をめくられて頭をポカンって叩く仕草、可愛かった^^

~秋 ”関寺小町” ~

~

文雀さんの休演により、和生さん。

背景の美しい薄野原に、1月の黒塚を思い出しました。

でも和生さんの小町からは、老女の切なさや悲しさはあんまり伝わってこなかった・・かな・・

文雀さんの小町も見てみたかった。文雀さん、お体大丈夫でしょうか・・・

~冬 ”鷺娘” ~

~

勘彌さん。

人間じゃない鷺の化身の動きが、迫力があってかっこいい~。

ちらちら降る雪もとてもキレイで、最後の上半身ピンク色の衣装も華やかで素敵だった。

こういう明るい鷺娘もいいですね。歌舞伎でも見たい。

ていうか私はまだ歌舞伎の鷺娘を生で見たことがないのよぉぉぉ 玉さまはきっともうやってくださらないと思うので;;、菊ちゃんで見たい!ものすごく見たい!

玉さまはきっともうやってくださらないと思うので;;、菊ちゃんで見たい!ものすごく見たい!

【天網島時雨炬燵(てんのあみじましぐれのこたつ) ~紙屋内の段~】

近松門左衛門の「心中天網島」をもとに近松半二が改作した世話物、とのこと。

最初の治兵衛と太兵衛の諍い場面の語りは、咲甫大夫さん。おお、なんだかまるで文楽じゃないものを聞いているような忙しさ。この語り、疲れるだろうなあ。でも咲甫さんはノリノリ、楽しそうに見えました。

切場は嶋大夫さん。

小春を想い炬燵で涙を流す治兵衛に切々と語りかける妻おさん。

情感たっぷり系な語りをされる嶋大夫さんと、どちらかというとサッパリ系な人形遣いをされる玉女さん(治兵衛)&和生さん(おさん)の組み合わせが、今回はあまり合っておられなかったように私には感じられたのですけれど、どうなのでしょう。どちらが悪いというわけではたぶんないと思うのだけれど。この後のやっぱり情感たっぷりな簑助さんの小春ちゃんを見て、嶋大夫さんと簑助さんの組み合わせだったらまた違ったのだろうか、とも。

最後は英大夫さん。

ていうか簑助さんの小春ちゃんが・・・切ない・・・(>_<)!

簑助さんの舞台を観るのは十種香に続いて二度目ですが、本当にこの方の人形って独特ですね。舞台の上にいる間、ずーっと生きているように見える。人形から魂が抜ける瞬間が一瞬もないというか。動かずにじっとしている時でさえそうなのが、すごいと思います。

一方、動いている時は、簑助さんと他の人形遣いさんのこの違いは、テクニックの違いなのだろうか、遣い方(アプローチ)の違いなのだろうか、とそんなことを考えながら見ていました。つまり、もしかしたら、どちらが良い悪いというものでもないのだろうか、と。

簑助さんの人形はまるでリアルな人間のようで、微かな息遣いまで伝わってきますよね。あの遣い方を、他の人形遣いさんは「できない」のか、「あえてしていない」のか。そもそも文楽人形の究極の理想ってどういうものをいうのだろか、まるで人間のような人形が究極の理想なのか(もちろん人間では出来ないことも出来るというメリットはプラスするとして)、それとも違う理想形があるのだろうか。私は文楽超初心者なので、そういうことがまだよくわからないのです。芸談とか読んでみるとわかるのかしら。

でも、いずれにしても、華やかで胸が苦しくなるような魂の震えが伝わってくる簑助さんの人形が、私は大好きです。

そうそう、この演目。最後の心中場面までやるのかと思いきや、二人で網島に向かうところで幕なのですね。心中場面も観たかった。

子供の白無垢いっぱいにおさんさんとお義父さんからの手紙が書いてある光景は、なんというか、シュールだった。吉田屋は手紙を衣にしちゃうけど、こちらは衣を手紙にしたのね。

次回の東京の文楽公演は5月、玉女さんの玉男襲名ですね~。

一部も二部も観たいけど、チケットとれるかな。。

どんなに新聞雑誌で叩かれたか、世間から白い目で見られたか、そういう戦いが彼の場合は延々とあった。延々とあったけどじゃあなぜ美輪明宏はそれに勝ち抜いたかというと、何も彼の言うことが面白いからとか彼の美貌とかいうことじゃないんですよ。もちろんそれもあるけど、なんたって芸の力ですよ。歌がうまい。誰よりもうまい。まあ、宇宙のミラーボール。ミラーボールっていうとなんかインチキくさいでしょ。このインチキくさいのがまたいいんだなぁ。そこが美輪明宏の美輪明宏たる所以なのよ。

(なかにし礼)

今年も行ってまいりました、美輪さんのロマンティック音楽会。

芸術劇場の方に行きそびれてしまったので、ゆうぽうとホールです。でもやっぱり美輪さんのリサイタルはPARCOのような小さな会場の方がいいなぁ。この会場ではさすがに銀巴里気分は味わえませんでした^^;

私の美意識に徹底的に反するTHE美輪さまオブジェクト(写真のコレ↑)ももちろん健在

しかし銀巴里に通っておられたなかにし礼さんの言葉に、このインチキくさく安っぽい美的センスも味のあるものにも思えてくるからフシギ^_^;

美輪さんって何故か神のようにあがめられている一面があるけれど、とっても人間的なんですよね。私はよく「美輪さんの言うことに100%同感なわけではない」と書きますが、そういう部分も含めて、本当に人間的な魅力に溢れた方だと思う。昨年の紅白のセットは天上世界でしたけれど、実はそこから一番遠いところ、誰よりも地面に近いところにおられる人なのではないかなと生の美輪さんを見る度にいつも思います。そして天国から一番遠くみえるその場所が、実は神様がいる場所に一番近いのではないかな、とも。

さて、上演前には恒例の「咳をされるときはハンカチを口にあてるようお願いします」のアナウンス。「お客様から苦情が出ています」と。苦情はお客からじゃなく美輪さまからよねきっと^^; しかし今回は美輪さんもトークのときに結構咳をされておられましたし、年配のお客さんも多いから仕方のない部分もあると思うの。でも美輪さま、ご体調大丈夫かなぁ。。。昨年も公演中止されてたし。。。歌を歌われているときはまったくご健康そのものでしたが。

ちなみに美輪さまはオペラグラスもお嫌いと聞いたことがあるので、オペラグラスで見たかったけどやめておいたよ・・(11列目だったのでそこそこ見えました)。

【第一部】

美輪さんは透け感のある紫のゆったりしたブラウスに、黒の短髪でご登場。

「皆さまごきげんよう。仲間由紀恵でございます」

第一声から外しません^^

客席に漂い始めるお香の香り(美輪さまからじゃなく、焚いているのです)。

そして音楽会名物?のロングトークのはじまり。

前回は反戦歌やワークソングといった特殊な選曲だったけれど、今年はまた本来のロマンティックに戻しました、とのこと。やっぱり前回は特殊だったのね。でもそういう貴重な曲を生で聴けてよかったです。

全体的にセットリストは前回の方が好きでした(祖国と女達、ふるさとの空の下、メケメケ、ロシアンカフェ、愛する権利、花etcとテンションの上がる曲が多かった)。

今年はどことなく寂しい気持ちになる、別れを感じさせる曲が多かった気がします。美輪さま、健康面とかで色々思うところがあるのだろうか、とか考えてしまった。今年で80歳とは思えない物凄い声量で、背筋もすっと伸びて颯爽とされていらっしゃるので、ついいつまでもいつまでもお元気に違いないと思ってしまうのだけれど。。

第一部は、花子とアンも意識して、明治・大正・昭和と時代を追って歌っていく構成。ドラマの中でこの時代の曲をもう少し流してくれるかと思っていたら意外と流してくれなかったので、今回はその意趣返しで歌ってやろうと決められたそう笑。

「お若い方はご存知ない曲ばかりで途中で帰ってしまうかもしれませんが、帰り道で交通事故にあうかも・・・。ですからここにいらした方がいいですよ」ですって笑

『おぼろ月夜』

「春の歌。初春ではなく、もう少し後の、まだ空気は冷たいけどふっと温かな風が吹いて心が浮き立つような、そんな季節の情景を詩的な美しい言葉で歌った歌です。最近は騒々しくて耳からウンコが入ってくるようなそんな音楽ばかりでしょう。だから殺伐とした事件ばかり起きるんですよ」と^^;

しかしこの曲、改めて歌詞を見ると、本当に美しいのですよね。今声高に宣伝してるどんな言葉よりも、よっぽどクールジャパンだと思うわ。

菜の花畠に、入日薄れ、

見わたす山の端(は)、霞ふかし。

春風そよふく、空を見れば、

夕月かかりて、にほひ淡し。

里わの火影(ほかげ)も、森の色も、

田中の小路をたどる人も、

蛙(かはづ)のなくねも、かねの音も、

さながら霞める 朧月夜。

『惜別の歌』

島崎藤村作詞、藤江英輔作曲。

「恋人と別れるときは、いい別れ方をしましょう。別れ方が下手だとせっかくの幸せだった思い出までめちゃくちゃになってしまって、もったいないですからね。いい別れ方をすれば、後から思い出して、あんなこともあったなぁと生きる力になります。だから、いい別れ方をしてください。・・・いかがですか皆さん、別れたくなってきましたでしょ?笑」

「さよならだけが人生だと寺山修二も言っていましたが、恋人との別れ、友人との別れ、家族との別れ、そして自分自身のこの世との別れと、人生にはたくさんの別れがあります。皆さまもそういうご経験をお持ちだと思います。そういうものを思いながら聴いてください」

さよならだけが人生だと言ったのは井伏鱒二ではなかったか?と思ったけど、そういえば寺山修二はそれに返歌を書いておりましたね。「さよならだけが人生ならば また来る春は何だろう」と。

『ゴンドラの歌』

大正時代の流行歌。女優の松井須磨子さんの話をされた後、「最近は恋をするのが面倒くさいとかきっかけがないとか、恋をしない人達が増えているようです。なんでもいいんですよ。片思いでもなんでも。恋はした方がいいですよ。お肌も綺麗になりますしね。わたくしは何百年も前なので忘れてしまいましたけど。これをきっかけに恋をしてください。頭の中を でいっぱいにして、目からも

でいっぱいにして、目からも をいっぱい出して」。

をいっぱい出して」。

いのち短し 恋せよ乙女

黒髪の色 褪せぬ間に

心の炎 消えぬ間に

今日はふたたび 来ぬものを

この曲を美輪さんの色っぽくて温かい声で聴いていると胸がいっぱいに。。本当に、一人一人に語りかけるように歌われるのだもの。いい歌ですねぇ。。泣きそう。。。

『喫茶店の片隅で』

『ラ・ボエーム』

トークは、銀巴里の思い出(記憶に自信がないけど、たしかこの曲のときだったと思います・・・)。

「色んな才能と教養のある人達が沢山集まって、みんな空腹でも頭の中は夢でいっぱいで。私は幸福でした」

美輪さんが仰ると不思議なくらい「年寄りの昔自慢」に聞こえないのよね。その後に「でも今はテニスやスケートやスポーツ界で才能のある方がいっぱい出てこられているでしょう。そういう方達が集まって何かできるといいですね」とも仰っていたけれど、もちろん本心なのだろうけれど、美輪さんには珍しいフォローのようにも聞こえて、もしかしたら美輪さんは寂しいのかな、と。。当時美輪さんの周りにいた多くの方が今は亡くなられていますものね。

「もうあの時代は帰ってきません」と歌に入る前に仰って、それは歌の歌詞に繋げているのだけれど、なんだか寂しい気分になってしまいました。。

『ヨイトマケの歌』

やっぱり美輪さんのヨイトマケはいいですね~。何度見ても本当にカッコイイ!!

美輪さんってみゆきさんと同じで、ぜっっったいに生で見るべき人だと思います。

美輪さんの(母方の)ご実家は風呂屋をされていて、番台で手伝っていると、中流の上の生活をされている綺麗な服を着た完璧なプロポーションのご婦人でも、服を脱いで裸になるととても醜い体をしていたりする。「それ以来、服や身分や性別など目に見えるものを一切信用しないと思いました。目に見えるものではなく、目に見えないものを心で見ようと、そういう風になりました」

そんな美輪さんなので、舞台上の美輪さんと目が合うと(そういう風に感じさせる方なのです)、心の奥の汚い部分も全て見透かされているようで少し落ち着かない気分になるのです。心の目で見られても恥ずかしくない、そういう人間でありたいものです。

『金色の星』

この曲を作った頃、人気が落ちて全然仕事がなくて、ある日電車に乗っていると中年ばばあ三人が「丸山明宏よ。なんで電車なんか乗ってんのかしら。最近落ち目だからね」と大声で聞こえよがしに話していたのだそうです。「普通の芸能人の方でしたら聞こえないふりをされるのだと思いますけれど、わたくしは普通ではございませんでしたので、二十倍返しで言い返して最後は泣かしてやりました。ああいう人達には、黙っていてはだめですよ。その方が本人のためでもあるんです。でないと調子に乗ってもっともっと言ってきますからね。ですから皆さんも言い返してください」と笑。

「どの扉を叩いても開かない、誰でもそんな時期があります。でも諦めるということが一番よくない。信じて努力していれば、金色の星は必ず現れます」

いやあ、すごい迫力。。。youtubeで聴いたときはこんなに迫力のある曲には感じなかったのだけど、やっぱり生は全然違います。吃驚した。後光が見えた。

美輪さん、いつも一部と二部の最後は必ず聞かせますよねぇ。さすがのエンターテイナーだわ。絶対に手を抜かないしなぁ。

最後に両手を胸のところで小さく降って笑顔の美輪さん、おちゃめですっごく可愛い !

!

~20分間の休憩~

【第二部】

真っ青なブルーのドレス。海の背景に沢山の色とりどりの薔薇。

インチキくさいといえば、美輪さんの音楽会のセットもある意味これ以上なくインチキくさいのだけれど、それを偽物に感じさせない舞台上の美輪さんに今回も改めて感心したのでした。本当に、笑ってしまうほどのインチキくささなのですよ。それがもう夢の世界そのままのように美しくてね。この2つが矛盾しないところが美輪さまのステージの凄さだなぁと。

身長161cmで今年80歳なのに、あの存在感。やっぱりその人生の厚みゆえなのでしょうか。本当に、どんな言葉も(たとえ間違った事実の内容を仰っているときでも、また私が同意見でないときでも)、美輪さんご自身の言葉として嫌な感じが殆どしないのよね。経験に裏付けされた、ぶれないスケールの大きさ。何度も言ってしまうけど、こういう大人が日本にはもっともっと必要だと思います。私もそうありたいものです。

『港街のレストラン』

『私はひとり片隅で』

昭和30年代?に初めてパリに行ったとき、カフェで座っていると、女性と男性が入れ替わり立ち代わり違う相手と外に出てはしばらくして戻ってくる光景に吃驚した、というお話をされていました。

『ボン・ボワヤージュ』

今回はフルの12分をそのままではなく、前半の演技部分をトークで説明し、後半の歌唱部分のみという構成。この曲はこういうお話で・・・というトークからそのまま自然な流れで「馬鹿ねあんた、何言ってんのよ」とお芝居と歌の世界に入っていく表現の変化、凄かったです。これぞ美輪さん!前半部分が聴けないのは残念に思っていたけど、これが見られてかえってよかった。

『ラストダンスは私と』

『愛の讃歌 日本語版』

素晴らしかったです

!!紅白の歌唱より音程も安定していて、ずっとずっとよかった!

!!紅白の歌唱より音程も安定していて、ずっとずっとよかった!

もうさぁ、なんかさぁ、愛だよね。。。すべては愛。この世界で一番大切なのは愛。ただ愛だけ。愛があればすべて解決。と、感じた

この日本語版も、いいなぁ。

【アンコール】

いつもどおり、拍手を引っ張ることなくすぐにご登場。

今年の春の舞台「黒蜥蜴」についてのお話。昨年が江戸川乱歩の生誕120周年、今年が三島由紀夫の生誕90周年で没後45年。これが最後の黒蜥蜴になるそうです。黒蜥蜴は舞台の上にいる時間が長く、衣装の早変わりも多いので、ちゃんとした舞台を皆さまにお見せできるのはこれが最後だろう、と。「そんなこといってまたやったりするんでしょ?」とイジワルなことを仰る方もいますが、もうやらないつもりです、と。でも毛皮のマリーなどもう少し体が楽なお芝居は今後もやらせていただく予定、だそうです。

私はお芝居よりも音楽会の美輪さんの方が好きなので、また黒蜥蜴は一昨年に観たばかりで、配役も全く同じなので、たぶん今回は観に行かないと思います(ちなみに昨晩も「木村さんの明智は過去最高だと思っております」と仰っていた。。。)。

美輪さんの最後の黒蜥蜴、蔭ながら心よりご成功をお祈りしております。

『老女優は去りゆく』

「30では早すぎましたが・・・」とちらりと仰っていたけれど、これは30代のときに作った歌なのだろうか?(美輪さんの曲は製作年代の情報がネットで見つけにくいのである・・・)。

しかし今も昔も、この曲を本当に歌うことができる歌手ってどれだけいるだろう。

まさに美輪さんの歌、だよねぇ。これも下に載せた動画より昨夜の方がずっとずっと深みがあって切なくて、素晴らしかったなぁ。。。怖いくらいの迫力だった。。。

照明効果もとてもよくて、人気の絶頂の場面では背景の薔薇にライトがいっぱい当たって、落ちぶれる場面では暗くなって、そして最後の「出ていく迄明りは消さないでね」のところでぱぁっと明るくなるの。そしてなんともいえない嬉しそうな、でも寂しいような、万感の表情を浮かべて、去っていくのです。去り際に小さく両手で客席に手をふった姿が印象的でした。これ聴けてよかった。。。

そして、再び最後に笑顔でご登場。今度は背筋のすっと伸びた素の美輪さん。

丸まった背中でよぼよぼと去って行った老女優の姿から再び颯爽とした姿を最後に見せてくださったこの流れが、ああ、もうほんとに泣きそうよ。。。やっぱり最後はこの美輪さんだよね!

美輪さん、本当に本当に美しかった。。。

今回の音楽会、行ってよかった。

美輪さま、今年の秋にまたお会いいたしましょう!!

※2013年9月12日「ロマンティック音楽会」の感想

※2013年9月26日「ロマンティック音楽会」の感想

※2013年6月8日「黒蜥蜴」の感想

「今回は、テーマが”捨てる”なんです。”捨てる””捨てられる”。その両方ですね」――。

中島みゆきは、11月15日から始まる夜会VOL.18「橋の下のアルカディア」についてそう言った。”アルカディア”という言葉には”楽園”という意味がある。

「日本人ならきっと橋の下の記憶はあると思うんです。橋の下。子供の頃に言われた覚えがないですか。「お前は橋の下で拾ったの」「お兄ちゃんは?」「橋の上」みたいな。なぜか捨て子は橋の下だった。”捨て子のアルカディア”ですね」

(中略)

「ごく単純に言ってしまえば、引き離された猫と女とその夫がもう一度出会うまでの話ですね。引き離す側に加わったのが多数の人間の力。人間が多数派になって行く時に個を犠牲にして自分も意志を失って狂ってゆく。そうやって引き離された3人をもう一度一緒になる時に解決出来るのが、集団から離れた人間、もしくは集団を捨てた人間。集団が個を捨て、個が集団を捨てる。そんなお話しかな(笑)」。

(公式サイトインタビューより)

みぞ~ぉの あら~しが 来る~と~きはぁ~

この~地は 川~へと 還~る~だろ~♪

今回の夜会にぴったりな、雨の千秋楽に行ってきました

私の夜会参加は青山劇場での『vol.14 24時着00時発』以来なので、8年ぶり(そんなに経ったんですねぇ・・・)。

今回はこの↑チラシをたまたま何かの公演でもらって、「これは観たい!」と思ったのです。このポスターのみゆきさん、とってもキレイなんですもん

その時には既に全公演分が完売していましたが(相変わらず大人気ですね~)、ぴあで追加販売があって、なんとか千秋楽に行くことができました。立見席8,000円也。

お財布のためにも千秋楽のチケットにして正解でした。

じゃなかったら絶対に、もう一回二回とチケットを買い足してしまっておりましたもの。本当はもっともっと観たかったですけど !

!

今回の夜会はみゆきさんと一緒に中村中さん&石田匠さんが出ずっぱりでしたが、このお二人がとっても良く、24時着~よりみゆきさんの歌唱は少なめでしたが、大変満足することができました。すごく適材適所だったと思う。中ちゃんのための“あたる書き”だって仰ってましたもんね。

しかし8年ぶりのみゆきさん、やっぱりみゆきさんは生に限りますねぇ!!

もちろん8年分の年は重ねられましたが(私もね)、その魅力は全く変わらず、すっっっごく素敵だった(>_<)

何度心の中で「姐さん・・・!!!」と叫んだことでしょう。

雲の上のような人なのに、なぜか身近にも感じられて、そんな綺麗で頼れる姐さん。

貴女と同じ時代に生きられた私は幸福者です。いや本気で。

以下、感想をストーリー消化&覚書も兼ねて。

一回しか観ていないので(夜会自体DVDも含めて24時着~しか観たことがないのです)、的外れな部分があるかもしれませんが、ご容赦いただきたくm(__)m

しかし正直なところ、仮に公式設定を全て知ることができても、疑問は完全には解決しないのではないかとも思ったり…^^;

個人的には、2回通ってしまった24時着~と同じくらい好みの作品でした。

24時着~は観終わった後に圧倒的な迫力に言葉を失う感じだったけれど、今回は観終わった後にちょっと懐かしいような人間的な温かさを感じられた舞台でした。

【一幕一場 地下壕:冬】

・天音(中村中)が掃除機をかけているとき、水晶宮の店内で水晶磨き用の紙が風でぱぁっと舞い上がった様子が、客席から見てとても綺麗だった。紙を追う人見(みゆきさん)も。

・天音と人見が九曜(石田匠)の警告にも関わらずシャッター街に残っている理由は、「立ち退かない」のではなく、「立ち退けない」のだと思いました。 「おそらくあなたの哀しみが あなたをこの地に縛るだろう」(呑んだくれのラヴレター@2幕)。失くし物が見つかったら去りますという人見さん。誰かを待っているという天音ちゃん。「なぜか橋の下」と言っていますから、本人達にもそれが何かはわかっていないのかもしれません。それでも“約束・誓い”を果たすまでは、彼らはここから動けない。

・「恋なんていつでもできる♪」、天音ちゃんと九曜さんのじゃれ合い、カワユイ(*^_^*)

・「いちど会ったらどうかしら♪」、人見さん、他人事みたいに歌ってますが本当にいいのですか~?

・九曜が「言えない謂れを私は知っている」と歌います。彼は、昔ここで人柱が行われたことを知っているのですね。そして九曜は前世の名(公羊:くよう)で呼ばれることは嫌うのに、「高橋」という苗字は嫌っていません。となると「名乗りたくない一族の名」とは、「高橋」ではなく、前世の「公羊」ということになる。

なので、こう考えるのはどうだろうか(夜会鑑賞は想像力駆使の連続デス・・・)

九曜の祖父一曜は村長の生まれ変わりなのです(同じ役者さんがやってるし)。で、彼は何かのタイミング(戦中の特攻直前とか)で前世の記憶を思い出したのではないかしら。そして、この場所で過去に起きた出来事を息子、孫へと言い伝えた。

彼が脱走兵となったのも、前世の記憶が関係しているのではないかな。

かつて集団(村)に属し個(人見)を捨てた彼が、今まさに集団(国)から捨てられようとしている。人柱と同じく、根拠のない迷信(神風)のために。そのとき彼は、集団を捨てようと思ったのではないかしら。そしてその翼を人を殺すためではなく、人を救うために使いたいと考えた(国捨て@二幕)。いつか再び来るであろう未曾有の嵐のときに、今度は個が犠牲になることなく、そこに住む人々が救われるために。

それとちょっと思ったのは、もしかしたら人見や天音と違い、九曜だけはもう前世の記憶が戻っているのではないかな、とか。前世の名(公羊:くよう)で呼ばれるのを嫌い、「名乗りたくない一族の名 この人生は誰のものだ」と酷く苦しんでいるのも、無意識ではなく、意識的なものだからではないかしら、とか。彼もまた、前世の哀しみに囚われている一人なのですよね。

いずれにしても前世で悲しい別れをした三人(二人と一匹)が、次の時代でこんな風に明るく楽しく出会えるとしたら、凄く素敵ですよね。この三人の関係、大好きです♪

【一幕二場 橋脚:天明2年】

むかーしむかし、まだ地下壕が川だった頃。

・洪水から橋を守るために妻の人身(みゆきさん)を人柱にする役目を引き受けさせられた公羊(匠さん)が、上手の階段で歌う「男の仕事」。石田さん、ぶらぼー!圧巻でした・・・。

・ デカっ・・・

デカっ・・・ !天音ちゃんが二度ほど「私、デカいから」と言いますが、天音ちゃんはともかく、コイツは本当に半端なくデカいです。赤子の婉曲表現でしょうか。

!天音ちゃんが二度ほど「私、デカいから」と言いますが、天音ちゃんはともかく、コイツは本当に半端なくデカいです。赤子の婉曲表現でしょうか。

・いつまでも一緒にいようね、とすあま( )に語りかける人身。これが誓い・約束なのかな。

)に語りかける人身。これが誓い・約束なのかな。

・「何を泣いていたか忘れても 自分でも見えない悲しみが 流れ続け 引き継がれてゆく 誓いは生きる」。地面に蹲って泣き崩れる公羊を前に、人身が歌う歌です。歌っているのは人身だけど、同時に公羊の心の痛みも歌っているのだと思った。人身が公羊を恨んではいないのは、みゆきさんの演技でわかりました。

・公羊、泣きながら人身に白装束を着せます。そして背中からギュッときつく抱擁。すみません、激萌えいたしました。。。。。。。。。

・「荒れ狂う流れは水じゃなくて人です 止めることのできない嵐は人です」。川に沈められる直前、人身が村人達を睨みつけながら歌います。本当に恐ろしいものは水ではなく、人。二幕でやってくる“毎時200ミリの未曾有の嵐”も、何か別のものの暗喩なのかもしれません。「人間が多数派になって行く時に個を犠牲にして自分も意志を失って狂ってゆく」、そのような状況。たとえば戦争、など。

・人身の形見の片袖を纏ったすあま(中ちゃん)が籠の中から歌う「人間になりたい」。一幕の終わりにふさわしい、凄まじい迫力でした。ぶらぼー!

【二幕一場 地下壕:夏】

再びの現代。夏になりました。

・「身体の中を流れる涙」by 天音ちゃん

階段で団扇をパタパタして蚊を気にしながら、誰かを健気に待っている天音ちゃん。

・そんな天音ちゃんに人見さんが歌う、「どうしてそんなに愛がほしいの」。

・猫のような動きを見せる天音ちゃん(記憶が戻りかけてる?)に、人見が歌う「ペルシャ」。サビは天音。

愛しい人が私を呼ぶわ 「迎えにきたよ、さあ行こうね」と

愛しい人が私を呼ぶわ 「捨てたわけではないのよ」なんて

なんだ、夢なのか

眠る天音ちゃん。

・暴走族が襲って来るけど、生きている(!)シャッター街に慄いて退散。まだ完全に死んでしまったわけではないのに(2軒だけど店は残ってます)、行政のために「いらないもの」として捨てられようとしている街の哀しみを感じました。楽しい場面なんですけどね。

・再びの「恋なんていつでもできる♪」。怪我した九曜さんを手当てする天音ちゃん。一幕より少し大人な雰囲気の二人。

・真っ暗な中、階段の上方に腰かけて人見が歌う「二隻の舟」。この場面、後方から見ると、暗闇の中でみゆきさんのシルエットだけが薄明かりに浮かび上がって、とてもとても美しかったです・・・・ 。オペラグラスを覗くと、みゆきさんの横顔と表情がまた壮絶に美しくて・・・・

。オペラグラスを覗くと、みゆきさんの横顔と表情がまた壮絶に美しくて・・・・

。オペラグラスを上げたり下げたり大変。そしてこんなに長いフレーズを歌ってくれるとは思っていなかったので、感動でした・・・・。今回の夜会で最も好きな場面の一つ。

。オペラグラスを上げたり下げたり大変。そしてこんなに長いフレーズを歌ってくれるとは思っていなかったので、感動でした・・・・。今回の夜会で最も好きな場面の一つ。

時はすべてを連れてゆくものらしい なのにどうして寂しさを置き忘れてゆくの

いくつになれば人懐かしさを うまく捨てられるようになるの

難しいこと望んじゃいない 有り得ないこと望んじゃいない

時よ最後に残してくれるなら 寂しさの分だけ愚かさをください

・(九曜さんが水晶球を酷く恐れたり、となんやかんやあって)、「呑んだくれのラヴレター」~「一夜草」。ここ、今回の夜会で一番好きだった場面!って、みゆきさんがいない場面じゃないの・・・。でも本当に大好きな場面なのです。

赤いリボンで束ねられた手紙 を、一枚一枚楽しそうに読む天音ちゃん(呑んだくれのラヴレター)。

を、一枚一枚楽しそうに読む天音ちゃん(呑んだくれのラヴレター)。

おそらくあなたの哀しみが あなたをこの地に縛るだろう

あなたが危ういそのときは 緑の手紙を開けなさい

続いて、「一夜草」(歌っているのは宮下文一さん)。

「ねんねこ」の前で引き続き楽しげに手紙を読む天音。「模型店タカハシ」の二階で、だいぶ体を壊している様子ながらも、やはり楽しげに手紙を書く男性。一階では、仏壇に向かい焼香をしながら、これまた楽しげに一緒に歌う九曜。時空が交差している、とても情緒的で美しい場面。

この前に「三年もたつのにまだ焼香?」と言う人見に九曜が「まだ三年しかたってない」と返していましたから、この二階の男性は九曜の父の忠なのでしょう。ラヴレターの中でも「私の父は~」と一曜のことを言っていましたし。

忠、次々と手紙を書いては紙飛行機にして、「ねんねこ」の方へ飛ばします。ここ、アニメ『風立ちぬ』のラストシーンを思い出しました。花束 も投げちゃいますよ。そして一番最後にドデカイ紙飛行機を一つ折って(さすが模型店店主)、飛ばします。これが、「緑の手紙を開けなさい」というメッセージが書かれた手紙なのだと思います。また、「ねんねこ」裏の格納庫に零戦

も投げちゃいますよ。そして一番最後にドデカイ紙飛行機を一つ折って(さすが模型店店主)、飛ばします。これが、「緑の手紙を開けなさい」というメッセージが書かれた手紙なのだと思います。また、「ねんねこ」裏の格納庫に零戦 があることも暗喩しているのでしょう。

があることも暗喩しているのでしょう。

後で判明しますが、この最後の手紙の文句はこうです。

未曽有の嵐が来る時は この地は川へと還るだろう

二度と生贄にならぬよう 緑の手紙を開けなさい

忠は誰に向けてこの手紙を書いたのでしょうか。私が一回だけ観た印象では、天音ちゃんというよりもBarのママに向けたもののように感じましたが(母親の昔のラブレターを楽しげに読む娘のように見えた)、正確なところはわかりません。 ※追記:DVDで見て、やはりこれは天音ちゃんに向けられたものだと思いました。

ですが、この橋の下で、いつも笑顔で彼にささやかなアルカディアを与えてくれた誰かに向けられたものであることは確かです。

そして、(私設定では)忠は一曜からこの場所の謂れと共に「いつか必ず必要になるだろう」と緑の手紙を託されていますから、死ぬ前にそれを手紙に書き遺したのではないかな。大切な人を守るために。

九曜が緑の手紙の存在まで知っていたかどうかは、わかりません。息子ですから知らない方が不自然な気もしますが。

またこの場面は、舞台の上の空気がすごーくノスタルジックで温かいのですよ。おそらく忠は、脱走兵の子として日陰で生きてきたのではないでしょうか(そしてその姿を見て九曜も育った)。でも、お酒を呑んで体も壊しているけれど、ささやかで温かな幸せがこの橋の下にはあった。

かつては人身と公羊とすあまが、そして忠が、今は人見と天音と九曜が営んでいる、贅沢ではないけれど、人間的で温かな幸せな生活。アルカディア(楽園)。

ところで「呑んだくれのラヴレター」は忠の歌だとして、「一夜草」は誰の歌なのでしょう。アルバムで聴いたときは夜のお仕事の女性の歌のように感じたのですが、夜会では男性の声で歌われていました。

この歌詞を男性の声で聴くと、出征前の男性が愛する女性に向けた歌、のようにも聴こえます。

願いどおりの風は吹かない 運び去られるこの命

下手に愛など持とうものなら 裏切り者になるばかり

これは一曜の心を歌った歌なのではないかしら。だから、舞台の上の忠が歌わず、別の人がボーカルになっているのではないかしら。と同時に、忠や天音や人見のような、自分の命も風に吹かれているように生きる、弱いけれど日々の小さな幸せを見つめている、そんな人々の心も歌った歌なのではないかしら。

もしも明日がもひとつあれば 心残りはないだろうか

ここ、CDでもいつも泣いてしまいます・・・

そしてついに、集中豪雨がやってきます。

今まさに水に沈められようとしている街。

もっとも個人的には、行政によるこの行為は、さほどは恨むべき行為でもないように感じました。何度も警告はしていましたし、放水路にしなければより多数の被害が出たのでしょうし。それでも、その陰には水に埋められた街の存在があったということは、忘れてはならないことでしょう。

ちなみに地下壕に人が残っているかを確かめていない云々のようなリアルな話は、これ以降はもう考える必要はないと思います。

自分たちが地下壕に閉じ込められたことを知った、人見&天音&九曜の三人。

パニックの中、天音ちゃんがあの「危うくなったら緑の手紙を開けなさい」の手紙(ややこしい)を再び読みますよ。

「でも、緑の手紙って一体どこにあるの…!?」

探しても探しても、見つかりません。

と、何やら天音ちゃんの様子がおかしいですよ。天音ちゃん、なんと だった頃の感覚が蘇りました!

だった頃の感覚が蘇りました!

ネコのあらゆる特権と引き換えに人間になった天音ちゃんでしたが、未曽有の危機を前に、前世の感覚を思い出したのです。

【二幕二場 格納庫】

さぁ、夜会もいよいよクライマックスですよ。

終わらないで~~~(>_<)とずっと心の中で思っていました。

ネコの勘で天音ちゃんが見つけ出した、「ねんねこ」裏手にある、格納庫の扉。

その手前には、階段脇にあったゴミ籠。

扉から漏れる細い一筋の光。

三人で力を合わせて扉をこじ開けます。「緑の手紙」は、この格納庫の扉のことだったのでしょうか。

眩いばかりの光を背負って現れたのは、戦闘服姿の男性。九曜の祖父一曜です。

この世の恥とは何ですか 御国の恥とは何ですか 身内の恥とは何ですか 心の恥とは何ですか

私の願いは空を飛び 人を殺す道具ではなく 幸せにする翼だった

集団から捨てられたのは人身、すあま、そして公羊もでしょうか(彼はちょっとだけ立ち位置が違う気もしますが)。

集団から離れた人というのは、忠。集団を捨てたのは、一曜。

かな・・・(自信ない^^;)

一曜から飛行帽を託され、飛行機に乗り込む九曜。続く人見。

翼の上に立ちIndia Gooseを絶唱するみゆきさんが圧巻です。やっぱり夜会はみゆきさんのものなのだと、強く感じた瞬間。

さぁみんなで脱出だ!というとき、天音が飛行機に乗ることを頑なに拒みます。

「私、デカいから」

たしかに前世のあなたは化け猫級だったけど、今のあなたは細い女の子よ。だから大丈夫なのに、拒んで(一幕のケージに見立てられた)ゴミ籠に入ってしまう天音。重い自分が乗ると飛行機は飛べないと強く信じ込んでしまっている様子です。主人を救えなかった前世の哀しみは、トラウマとなって彼女をこの地に縛り付けてしまっているのでしょうか。最初に川へと沈んだ人身、すぐに後を追った公羊と異なり、心の哀しみを抱えながらひたすら主人の姿を求め彷徨っていた(銀の猫云々@一幕二場冒頭)すあまの魂の傷は、実は一番深いのかもしれません。

やはり前世の記憶を取り戻し、天音=すあまだと気付いた人見。私も乗らない!と、急かす九曜を殴って 一緒に籠に入ります。

一緒に籠に入ります。

こうなったら全員一緒に救ってやる!と、九曜、籠を紐で機体に括り付け、離陸 !!!

!!!

ちょ、舞台セット凄すぎ・・・ !機体、本当に上がってますよ・・・!!最後に零戦が上がるというのは事前情報で知っていましたが、想像以上でした(もっとちゃちい仕掛けかと思っていた)。

!機体、本当に上がってますよ・・・!!最後に零戦が上がるというのは事前情報で知っていましたが、想像以上でした(もっとちゃちい仕掛けかと思っていた)。

さすがだわぁ、みゆきさん

バッドエンドではないのでカタルシスとはちょっと違うのかもだけど、まさにカタルシスという言葉がぴったりなラスト。抑圧された魂の解放。

ただ、この脱出は自力によるものではありますが、強者の積極的なそれではなく、弱い立場の者のそれなのだと思います。彼らは決して強い立場にいる人間ではありません。

ほら次の雪風にあおられて

小さな小さな鳥の列が なぎ払われる

小さな小さな鳥の列が 組み直される

飛びたて 飛びたて 戻る場所はもうない

飛びたて 飛びたて 夜の中へ

(India Goose)

ところで人身&人見って、公羊&九曜に対するより、すあま&天音に対する方が愛情の示し度合が強くね・・・?とは、今回の夜会を観た誰もが感じることでしょう。私など、みゆきさんって男よりネコの方が好きなのかしら?とかアホなことまで考えてしまったほど。

大人の男は放っておいてもとりあえず自力で生きられるけれど、(飼い)ネコは飼い主が加護しなければならない存在、という意識の違いでしょうか。もちろん赤子も。

以上です。

こんな感じでいかがでしょう、みゆきさん・・・・・・・

さすが収録アルバムのタイトルが『問題集』なだけあるわ。。。一筋縄でも二筋縄でもいかない。。。

夜会曲ではないけれど、アルバム一曲目の「愛詞」の歌詞が胸にグサグサと突き刺さる。

「わかる人にしかわからない」

修行不足ですみませんっっっ!

過去の夜会DVDを観て、出直してきますっ(まずは海嘯を注文いたしました)。

ですから、どうかどうか同じキャストで(そしてもう少~しでいいのでわかりやすい演出にして・・・)再演してくださいまし。DVDも出してくださいまし。お願いします!!!

【カーテンコール】

24時着ではたしかカテコがなかったと記憶しているので(その代わりとして命のリレーがあった)、コンサートにも行ったことのない私は、素で話す生のみゆきさんを見るのはたぶんこれが初めて。

やっぱりとっても素敵&可愛い(>_<)!

母親くらいの年齢の方に可愛いはおかしいかもしれないけど、ちょっと抜けてるような雰囲気がなんとも可愛らしくて、歌っているときとのギャップがいいです笑。

中さんと石田さんは、登場したときから胸がいっぱいな表情をしていました。

特に石田さんは必死に歯を食いしばっていたけど、すぐにも泣いちゃいそうだった

みゆきさんの挨拶。

「これで23公演が全て終わりましたが、ひとつ皆様に謝らなければならないことが・・・」の言葉で、会場中からクスクス笑い。

中さんが「え?なになに?なんのこと?」という風に周りをキョロキョロしている様子が可愛かったです。

みゆきさん:「全公演中、歌詞を間違えなかった公演が一回もありませんでした!」

客席:大喜びで拍手

みゆきさん:「この分では大晦日もおそらく・・・」

客席:またもや拍手(←なぜ笑)

みゆきさん:「期待していてください」

客席:大拍手

そして今回の夜会について、「観終わったときにちょっとだけ幸せになれるようなものを創ろうと思った」と。

はい、今夜も幸せな気持ちをいっっっぱいいただきましたよ

最後に出演者の方から緑の手紙をもらって、客席に手を振って下手へ去っていったみゆきさん、とても格好よかったです

さて、最後にもう一度、話を戻させてください。

今回の夜会は、「集団のために個が犠牲にならない」そういう社会にしていきましょう、というみゆきさんの強い想いなのだと私は感じました。

以前、美輪明宏さんについて、(美輪さんの言葉に100%同意なわけではないけれど)この国には彼のような大人がもっともっと必要だと思う、とこのブログで書いたことがあります。

そして今回久しぶりにみゆきさんの舞台を観て、同じことを感じました。

みゆきさんと美輪さん。このお二人の舞台に、私は似たものを感じたのです。

その舞台を観終わって劇場を出ると、世界がちょっとだけ違って見える。汚いはずのものが汚く見えない。苦しかったはずのものが、前ほどには苦しく感じない。劇場に入る前よりも、ちょっとだけ世界が生きやすい所に感じられるのです。少しだけ呼吸が楽に感じられるのです。

自殺をする人は自分自身に負けるのだ、とよく言ったりしますよね。それも確かにあるでしょう。でもそれ以上に、私はやはり、彼らは「社会に」潰されるのだろうと思うのです。社会が彼らを殺すのだと思います。

彼らは確かに弱かったのでしょう。この社会で生きられないほどに弱かったのでしょう。

でも、ただ生きるために、そんなに私達は強くあらなければならないのでしょうか。傷つかない心を持たねばならないのでしょうか。

集団の犠牲になるのは、いつだって弱者です。

社会を作るのは人間です。集団は個人の集まりにすぎません。

みゆきさんのような大人がもっと増えれば、この国も今よりもう少しは生きやすい社会になるのではないかと、そんな風に感じた夜でした。

今年はあともう一回みゆきさんに会える!紅白!歌うのは麦の唄でしょうか?

【キャスト】

中島みゆき :橋元人見(占い師) 人身(村女)

中村 中 :豊洲天音(Barの代理ママ) すあま(猫)

石田 匠 :高橋九曜(ガードマン) 公羊(村男)

宮川 崇 :警官 村長 高橋 忠(父:模型飛行機店主) 高橋一曜(祖父:脱走兵)

勝手に地元で古典芸能シリーズ第?段。

巡業公演の昼の部に行ってまいりました。

楽しかったぁぁぁ。。。。。。。。。。

もうもうもうもう。。。。。。

文楽ってやっぱり素敵

こんな舞台を見せていただいて1500円。こんなにお安くてほんとによいのですか?

【曽根崎心中】

この世の名残り、夜も名残り。

死に行く身をたとふればあだしが原の道の霜。

一足づつに消えて行く夢の夢こそあはれなれ。

文楽の曽根崎心中、いいですねぇ!

「生玉社前の段」は、演出が歌舞伎ほど現代的でなく(スポットライトも、立体的な舞台の使い方もない)、私はこちらの方が好みかも。

「天満屋」は、歌舞伎では九平次の悪事がばれる場面がありますが、今回それのない文楽を観て、あれは意外と効果的な入れ事なのかもしれないなと感じました。本来は死ぬ必要のない二人がそうとは知らずに死ぬ、観客だけがそれを知っている。その方が悲劇性はより一層強まる気もする。ロミジュリ的な悲劇性。

しかしこの文楽の曽根崎心中、人形が生み出す効果がそれはそれは素晴らしくて、もうほんと良かった(>_<)

歌舞伎のときは藤十郎さんのインパクト(女子高生♪なお初ちゃん)のために徳兵衛の存在感が薄く感じられたのだけれど、今回は玉女さんの徳兵衛を目で追ってしまった。

真っ直ぐな青年らしさと、でもちゃんと色気があって(世慣れた系の色気じゃなくて、若く美しい色気。天満屋でお初ちゃんの裾に隠れているときの綺麗さといったら!)、九平次に大事なお金を貸しちゃう優しさがありながら、決して弱々しくはないの(力説)!

そんな徳兵衛の雰囲気が、落ち着いた中にも情熱的な和生さんのお初ちゃんととても似合ってて。徳兵衛のお初ちゃんに対する仕草がいちいち優しくてねぇ。。

そして何より、二人がとっても愛し合っちゃってるの(>_<)

二人の体が触れ合う場面は、それが指先であろうと、布越しであろうと、ことごとく心臓がぎゅッて掴まれた。

床下で死ぬ覚悟を伝える場面はもちろんだけど、何度かある二人が正面からひしっと抱き合うところも「人形同士でどうしてこんなに感情が溢れてるの!人形なのに!」と。簑助さんの八重垣姫もそうだったけど、人形遣いさん達が舞台から消えたよ。人形にこんなに胸を苦しくさせられるなんて・・・。もちろん「まるで人間みたい!」という意味ではなくて、人形だからこその切なさ、美しさだった。

そして咲大夫さん(@「天満屋」)!

前回の『油地獄』に続き、なんて安定感なの!

私は超初心者なので人形を目で追っていると気付くと耳が疎かになっているということが時々あるのだけれど、咲大夫さんの時は不思議とどんなに人形に集中していても語りもすんなり耳に入ってくるのです。そしてちゃんと相乗効果の感動がもらえるのです。

天満屋のラストは、歌舞伎と違ってお初ちゃんは徳兵衛の手は引かないで徳兵衛が先をいくのね。

にもかかわらず、歌舞伎と同様、やっぱりこのお話はお初ちゃんが心中をリードしてるように見えるのが不思議。

原因を作ったのは紛れもなく徳兵衛だけど、お初ちゃんは九平次に騙されたとまだわかっていない段階から早々に「逢ふに逢はれぬその時は、この世ばかりの約束か」なんて死を匂わせる台詞を言ってるし。それがお初ちゃんの場合、若い女の子ゆえというのとはちょっと違う気がする。その点徳兵衛の方は特にそういう感じは受けなくて、そこはノーマルな感覚を持ってる印象。彼の「そなたに離れ徳兵衛に、なに生き甲斐があらうぞ」も普通の恋人の睦言に聞こえるけれど、お初ちゃんの方はなんかマジっぽく聞こえる。

だから、もしかして相手がお初ちゃんじゃなかったら徳兵衛は心中することにはならなかったのではないか、とかも思ったり。

曽根崎心中って原作では最初にお初ちゃんの観音巡りの場面があるのですよね。そういうお初ちゃんの信仰の強さとかも、関係あったりするのかな。

まぁどちらにしても二人は愛し合っちゃっているので、そういう意味ではあまり重要なことではないのかもしれないけれど。

それとこのお話って、「生玉社前」~「天神森」まで、たった一昼夜の出来事なのですよね。そんなところも、悲劇性が増されるなぁ。

文楽「曽根崎心中」(4/4) 天神森の段

こちらの動画の玉男さん&簑助さんの濃密な徳兵衛&お初と比べると、今回の徳兵衛&お初は空気がさっぱりめ。

この動画も衝撃的な素晴らしさですが(特にラストの死に様・・・!!!)、今回の二人も私はとっても好きでした。

勢いのまま死に向かっちゃう感じといいますか、それがいかにも若い恋人達という感じがして。それこそロミジュリ的な。

※オープニングの動画(1/4)で山川さんが語られているお話が興味深いです。

実際の心中事件のとき、近松が天神森へ飛んで行くと二人の遺体に小紋が被せられていて、その中から4本の足だけが見えていて、それに近松は強烈な印象を受けて、帰ってこの話を書いたのだと。そう思って見ると、天満屋の場面がより印象的に感じられますね。

【義経千本桜~道行初音旅】

ごめんなさい。。。決して太夫さんや人形遣いさんのせいではないのです。。。

でも、お人形さんによる舞踊は私にはたいくつ。。。

所作事は人間の体で観る方が私は好きみたいです。。

歌舞伎ではあんなに感動した吉野山なのだがなぁ。。

でも眠ってはいませんよ!ひたすら清治さん達の三味線に聴き入っておりました。

あ、そうそう、忠信の登場がほんとにキチュネ なのは文楽ならではですね。あれは楽しかった。

なのは文楽ならではですね。あれは楽しかった。

あと静が忠信に扇子を投げるところは惜しくも落下しちゃっていましたが、おぉ!と感心するほど一瞬で拾い上げていました笑。

※追記:ツイで知ったのですが、会場にPAが入っていたのだとか。私は上手の席だったせいか気付きませんでしたが(床からちゃんと音が聴こえてた)、下手の席では左から音が聴こえていたそうな。それは思い切り萎えますねぇ。。

こんばんは!

今宵は旧暦の8月15日、中秋の名月ですね

職場の中国系マレーシアンの女の子から、お母さんが送ってきたという大きな月餅をもらいました。

英語では中秋の名月のお祝いはmoon festivalって言うのですね。月餅はmoon cake。綺麗な響き^^

さて、昨日は人生3度目のお能鑑賞に行ってまいりました。勝手に“地元で古典芸能”第二弾です♪

4月の『二人静』でド素人の私にも無限の静寂を体感させてくれた梅若玄祥さん。この方になら能の楽しさを教えてもらえる気がする!と。

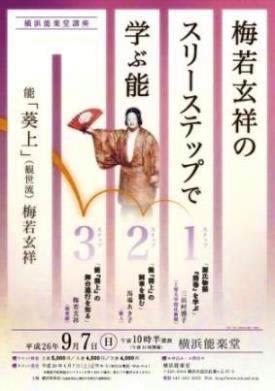

とはいえこの『スリーステップで学ぶ能』、チラシのコピーでは、

「難しい」「分からない」と敷居が高く思われがちな能。確かに貴族・武家社会の中で洗練されていった能は、現代人には「難しい」と感じさせる要素が沢山含まれています。しかし、それらの要素を押さえてしまえば、後はそれぞれの感性で楽しむのみ。

本公演では、まず、梅若玄祥、馬場あき子、三田村雅子、各界の第一人者として活躍する3人が、源氏物語を題材とした能の代表曲「葵上」をテーマに、「題材となる作品世界」、「詞章に込められた意味」、「謡や型が表現するもの」についてスリーステップで徹底的に講義。その後、舞台鑑賞を行うことで、能の世界が分かりやすく理解できます。まだ能を観たことがない方から、もっと深く能を知りたい方まで、幅広い方におススメです。

などと書いてあったから「シテとは、ワキとは」から説明してくれるのかと期待して行ったら、どう考えても能も源氏物語もある程度知っている人向けだった^^;

三田村さんのトークからしていきなり「このお能は桐壺帝が退位して朱雀帝の世になり、光源氏の宮廷での地位が傾き始めた頃のお話です」から始まってギョッ

源氏物語は好きなお話なので幸い付いてはいけましたけど。そして周りのお客さんも、能も源氏も初心者っぽい方は一人もおられなかったですけど(なんで!?)。

お値段4千円で、10時~16時まで、休憩を挟みながらどっぷりと能と源氏の世界に浸ることができました♪

以下、玄祥さんのトークの覚書。すごくお話し上手な方ですね!

・(本日使われる江戸初期 の白般若の面を見せてくださりながら)後にもいくつか作られた白般若面のオリジナルともいえるものは観世流のこちらと、喜多流にもう少し黒いものがあって、その二つがとても貴重なもの。『葵上』は面を選ぶのが非常に難しく、品のある面でないと恨めしそうに見えてしまう(白般若にも品のないものもあるそうです)。なお『道成寺』では赤般若、『黒塚(安達ケ原)』では黒般若が使われる。

の白般若の面を見せてくださりながら)後にもいくつか作られた白般若面のオリジナルともいえるものは観世流のこちらと、喜多流にもう少し黒いものがあって、その二つがとても貴重なもの。『葵上』は面を選ぶのが非常に難しく、品のある面でないと恨めしそうに見えてしまう(白般若にも品のないものもあるそうです)。なお『道成寺』では赤般若、『黒塚(安達ケ原)』では黒般若が使われる。

・葵上の小袖を運ぶときに姫を抱くように扱う後見が偶にいるが、それは間違い。気を消して小袖を運び、舞台正面で広げる。このとき初めて小袖は葵上になる。巫女も橋掛かりから出てきたときはまだ「見えないもの」であり、舞台の定位置に座ったときに初めて観客の目に見える存在になる。

・能ではシテはいつもワキと向かい合ってるように思われるかもしれないが、この作品ではシテは葵上を見ている。最初の破れ車から降りた場面でも、始めはじっと葵上を見つめ、それから巫女(この場合はツレ)に視線を移す。

・この作品のシテは最初のうち殆ど動かない。最近は新作能などで動きの多さを求められがちだが、能はじっと動かない時間もとても大事。そのときに観る側は想像力を働かすことができる。とはいえ動かずに場を持たせられるのは、よほどの名人じゃない限り15分程度が限界。

・父が祖父から稽古を受けた際、蛍を追う部分を繰り返しやらされ、ちゃんと蛍を目で追っているのに何が駄目なのか理由を聞いたところ、「お前のはただ型どおりに動いているだけで、心が伴っていない。御息所がどういう気持ちで蛍を追うのか、その心を考えて動かないと、この後の”光の君とぞ契らん”で正面を向くときの光の君への想いが観ている人に伝わらない」と祖父は答えた。

・御息所の深い哀しみを出したい。謡と合わなくなるところもあるかもしれないが、そう演じたい。

・(能の世界には)シテは沢山いるが、ワキは大量生産できないからとても大事。シテは色々動いたりするからなんとかなる。でもワキがしっかり受けてくれないと、シテはうまく演じることができない。昨日高崎で『頼政』を演ったが、ワキの宝生(閑)さんがじっと目を見て受けてくださったから、やることができた。それが涙が出るほど嬉しく、ワキの重要性は知っていたつもりだったが、昨日は身をもって知った。ホールの会場で本来なら条件は悪かったはずだが、とても幸せな舞台だった。

・能では開演前に楽器の調子を合わせるが、それは本番と同じトーンで行われるので、ぜひ耳を澄まして聴いてもらいたい。

【葵上】

ツレの照日巫女は、川口晃平さん(あ、私と同い年だ)。

橋掛かりから登場されたときの歩き方、この世のモンじゃありません感がsugoi。こんな歩き方で真夜中の犬神家の廊下とか歩かれたらトイレ行けないわ(>_<)!「見えないもの」どころかガン見してしまった。

そしてそして玄祥さんの六条御息所、すごかったぁ・・・・・・・。

前回の静もそうだったけど、今回も思い込みフィルター不要で自然と三十前後の若い女性に見える!苦しい恋に身を焦がしている女性に見える!あの体格なのに!

切々と涙を流す仕草が切なくて、可哀想で・・・。

そして上の話にもあった、蛍を追う場面。

恨めしの心や、あら恨めしの心や。人の恨みの深くして、憂き音に泣かせ給ふとも、生きて此の世にましまさば、水暗き、澤辺の蛍の影よりも、光る君とぞ契らん

(恨めしい心よ、なんと恨めしい心よ。この深い恨みでどんなにあなた(=葵上)を泣かせても、あなたは此の世に生きてさえいれば、暗い水の沢辺に飛ぶ蛍よりも光る、光の君と契るのでしょう) ※「水暗き~影よりも」は序詞

まさか能で泣かされそうになるとは。。

「光る君とぞ契らん」のところ、玄祥さんが「正面を見る」って仰ったとき、なぜか私はシテは葵上(ということになっている小袖)を見るのだろうと思ったのです。でも違いました。御息所は本当に正面(客席の方)を、何もない空間を見つめるのですね。

このとき彼女の視線の先に、光の君の姿が見えました。正確には、御息所の目には光の君が見えているのがわかりました。かつて彼女を愛してくれた、光の君の姿が。

先ほど玄祥さんはこの演目で御息所の視線は葵上を見ていると仰ったけれど、舞台を観て、彼女の心はその向こうにいつも光の君を見ていたのだと感じました。

本当は誰も恨みたくなんかない。光の君がもう自分を愛していないこともわかっている。よくわかっていても、想いを断ち切ることができなくて。

どんなに忘れたくても忘れられない、抑えても抑えきれなかった想いはついに限界を超え、彼女自身の意識しないところで、生霊となって葵上のもとへ飛んでしまう。

そんな自分を誰よりも恥じ、恨んでいるのは彼女自身。

鬱蒼とした水暗き沢辺は、きっと彼女の心。そこに光る蛍のような、光の君。

草いきれの湿った空気や、深い暗闇をぽぅと照らす光を、私は確かに感じました。

御息所は、きっと誰かに救ってほしかったのだろうと思う。こんな愚かな自分を止めてほしいと望んでいたのだと思う。もう自分では止められないから。最後に調伏してもらえたとき、ようやく彼女の心は平安を得ることができたのでしょう。

今回は白般若の面だけでなく泥眼の面(こちらは比較的新しいものだそうです)もどこか透明感のある美しさだったので、一層そう感じられたのかもしれません。帰宅してネットで泥眼を検索したら、もっとオドロオドロしい表情のものもいっぱいあることを知りました。なるほど、面選びって大切なのですね。

自分の中の、自分でも意識しない、コントロールできないもう一人の自分。

生霊というと特別なものに聞こえるけれど、きっと誰の中にもそういうものはあるのではないかしら。

50分間、本当に別世界にいるようでした。

やっぱり能ってすごい。

“恐怖”をキーワードに選んだ物語を白石加代子さんが朗読する「百物語」シリーズ。

22年前、白石さんが50歳のときに始まり、以来ライフワークとして続けられ、今回がそのファイナル公演だそうです(私が拝見するのは今回が初めて)。

ご存じのとおり百物語は100話目の怪談を語り終えたときに本物の怪が現れると言われていて、100話目は決して語ってはいけないというのが言い伝え。というわけで、このシリーズも99話目で終了されるそうです。

私の目当てはその99話目の『天守物語』だったのですが、予想に反して、98話目の『橋づくし』が素晴らしかった。

素敵な空間を体験させていただきました。

※3階席:3000円

橋づくし45分~休憩25分~天守物語65分

【第九十八話 三島由紀夫 橋づくし】

昭和通りにはまだ車の往来(ゆきき)が多い。しかし街がもう寝静まったので、オート三輪のけたたましい響きなどが、街の騒音とまじらない、遊離した、孤独な騒音というふうにきこえる。

月の下には雲が幾片か浮かんでおり、それが地平を包む雲の堆積に接している。月はあきらかである。車のゆききがしばらく途絶えると、四人の下駄の音が、月の硬い青ずんだ空のおもてへ、じかに弾けて響くように思われる。

小弓は先に立って歩きながら、自分の前には人通りのないひろい歩道だけのあることに満足している。誰にも頼らずに生きてきたことが小弓の矜りなのである。そしてお腹のいっぱいなことにも満足している。こうして歩いていると、何をその上、お金を欲しがったりしているのかわからない。小弓は自分の願望が、目の前の舗道の月かげの中へ柔らかく無意味に融け入ってしまうような気持がしている。硝子のかけらが、舗道の石のあいだに光っている。月の中では硝子だってこんなに光るので、日頃の願望も、この硝子のようなものではないかと思われて来る。

(三島由紀夫 『橋づくし』)

陰暦八月十五日の満月の夜に、七つの橋を渡って願掛けをする四人の女の物語。

昭和三十一年、作者が31歳のときの作品です。

ドビュッシーの「月の光」とともに客席上手から登場された白石さんは、涼しげな白地の着物と真っ赤な口紅。

帰宅してから知りましたが、現在72歳なのですね。お若い。

実際に拝見したのは初めてですが、綺麗な方だなぁと感じました。雰囲気がすっと一本通っていて、とても綺麗。

舞台にはお供えのお月見団子と薄

。黒衣さん達が楽しげに御酒を酌み交わしています

。黒衣さん達が楽しげに御酒を酌み交わしています

やがて小弓が米井で夜食をいただく場面になると、上手の卓上に黒衣さんがお素麺を運んできて、それをずず~っと啜る白石さん^^

そしていよいよ四人が願掛けに出発します。

ドビュッシーの旋律、虫の音、時折通る車のエンジン音…、それらが東京の夜の静寂を実に効果的に表していて、舞台の空気がふっと変わる。

それまでのセットは静かに下げられ、舞台の上にはシンプルな数枚の板で表した橋(板の合わせ方で色々な形の橋に変わります)と、橋の名前がぽっと浮かんだ常夜灯のみ。

本当に昭和の、今よりずっと灯りも交通量も少ない夜の銀座がそこにあるようだった。

そして白石さんの語りを見て聞いているうちに、実際は一人で演じられているのに、そこに四人の女性がいるような錯覚を覚えました。

三島由紀夫はこの作品について、「私がかねがね短篇小説というものに描いてきた芸術上の理想を、なるたけ忠実になぞるように書いた作品で、冷淡で、オチがあって、そして細部に凝っていて、決して感動しないことを身上にしている」と言っています。

まさにそのとおりの作品で、原作を読んだときは面白味がわかるようなわからないような、どう消化していいのか正直少々困ってしまったのだけれど、今回、なんだか腑に落ちたといいますか、この作品がとても好きになってしまいました。

以前はこの作品にちょっと冷たいような印象を多くもっていたのですが、白石さんの明るくチャーミングな語りを通すと、この作品の軽みと可笑しみが自然と感じられて、けれど闇の深さと透明な美しさも依然としてそこにあって、それらが絶妙に融け合って、そういうところにこの作品の魅力はあるのかもしれないな、と。

何かを主張するわけではなく、ただ、ある秋の満月の夜の、東京の花街の、普通の四人の女達の、たわいもない(けれど本人達にとっては特別な)、その結末が気になってちょっぴりドキドキする、ほんの数時間の物語。

昭和の銀座にタイムスリップして彼女達の秘密の儀式を覗いているような、素敵な45分間でした。

なお、この『橋づくし』のエピグラフは、近松の浄瑠璃からとられています。以下。

………元はと問へば分別の

あのいたいけな貝殻に一杯もなき蜆橋、

短かき物はわれわれが此の世の住居秋の日よ。

――『天の網島』名ごりの橋づくし――

【第九十九話 泉鏡花 天守物語】

72歳とは思えない、大変な熱演。

ではあったのですが。。。

少々観ていて疲れてしまった、、、というのが正直な感想です・・・(すみません・・・)。

一人が代わる代わる数役を演じるのはやはりどうしても慌ただしく感じられ(なんとトータル17役だそうです)、登場人物に感情移入がしにくかった。私は観ていませんが、以前された『高野聖』などの方が登場人物も少なく、朗読劇には合っているのではないかしら。

また力を抜いて語った方がいいような箇所も力が入っていることが多く、そのせいか妖怪達に妖しさが少なく、みんなどこか市井っぽい(人間の図書はちょっとおっさんぽい^^;)。 桃六も、もっと人間や妖怪を超えた、泰然自若とした雰囲気なのではないかしら。

それらが、別世界を描いたこの物語とあまり合っていないように感じられました。

とはいえ、天守の舞台セットは素敵で、黒衣さんをうまく使って侍女や図書のように見せるなど、よく工夫されているなぁと感心しました。

そして全体を通して言えることは、やはり上手い!

平幹二郎さんの『ヴェニスの商人』や美輪明宏さんの『黒蜥蜴』のときも書きましたが、『橋づくし』にしろ『天守物語』にしろ、あれほど美的な言葉の数々で彩られた文章が白石さんの声を通すとすぅと意味が頭に入ってくる。自然に理解できる。これってすごいことですよ。なかなか出会えるようで出会えないです、こういう役者さん。

カーテンコールは1回。

黒衣さんのご紹介と、TV放映の紹介も兼ねた、すっきりとスマートなカテコでした。

舞台中央に正座し挨拶をされる白石さんを見ながら、改めて、素敵な女性だなぁと。

魅力的な女性を見た後にいつももらえる「こんな女性になりたい 」パワーを、今回もいっぱいいただいた。

」パワーを、今回もいっぱいいただいた。

中島みゆきさんや美輪さまや玉さまの舞台を観た後に感じる、あの感覚と同じです。

って、最後のお二人は女性じゃなかった、笑

この日は旅公演の中日だったそうで、WOWOWの撮影が入っていました。

また今週土曜日23時からEテレで特集番組が放映されるそうなので、ご興味のある方はぜひ(*^_^*)

それにしても、今までこのシリーズの存在を知らなかった自分がつくづく悔やまれる。。。。。。。。。

※99本目のろうそくに達した「白石加代子の百物語」で演劇の醍醐味を(JAPAN TIMESより)

最近はお能や文楽にも無節操に手を伸ばしている私ですが、非都民にとっては上京する交通費というのも馬鹿にならないのでございます。

しかし歌舞伎や文楽は無理でも能楽堂は郊外にもあるらしい、と知りググってみたところ、めっちゃ近くにあった!能楽堂!

んーと、公演スケジュールは・・・と

お、『暗闇で聴く古典芸能』っていうの、面白そうではないか。

早速、お〇ぴに格安で出ていたのをゲト。交通費がかからず、チケットも格安とは、ありがたや~。

さて、この「夏至の日に暗闇の中で耳を澄まし、古典芸能を楽しみましょう」という横浜能楽堂による企画公演。

ローカルな公演かと思いきや、人間国宝さんが三人もご出演。

そして、2月に拝見したばかりの嶋大夫さんも♪

【プレトーク】

まずは、アナウンサーの葛西聖司さんの司会で、40分間ほどのプレトーク。

近藤乾之助さん。「暗闇の中での能というのは、いかがですか?」との質問に、「つまらないですねぇ…」といきなり全否定、笑。「能は相手があって、相手が自分を動かすものだから、相手が見えないのは面白くない」と。

『西行桜』については、「サッパリした演目」と。そして「最後にシテもワキも囃子もみんな舞台からいなくなった後、舞台に面だけが残っているような、そんな感じがする演目」だそうです。素敵ですねぇ

嶋大夫さん。16歳で若大夫師匠に入門して最初に習った演目が、この『卅三間堂棟由来』だったとのこと。「1月4日に入門し、1月5日からお稽古でした」と細かな日付を嬉しそうに話される嶋大夫さん^^

お母様は文楽の道に進むことに大反対されていて(文楽か相撲かと言われるほど厳しい世界だったから)、ご出身の四国から大阪に着くまで、船の中でも列車の中でも、「次の駅で帰ろう」「次の駅で帰ろう」と言っていたそう。そして入門して三か月後に巡業があって、もちろん嶋大夫さんは役に付いていなかったけれど、ある日滞在先の宿で突然「お母さんをここに呼びなさい」と、そして「卅三間堂棟由来を語りなさい」と言われたそうで、語り終えた後、お母さんは大泣きしていたそうです。

また、文楽で植物の精が出てくるのは、この演目だけとのこと。これは母と子の物語だと思う、と。

嶋大夫さんって、少年のようなお顔で浄瑠璃の話をされるんですね。本当に浄瑠璃がお好きなのだなぁ、とほんわかしてしまった(*^_^*)

お辞儀もきっちりと美しくて、見ていてとても気持ちがよかったです。

そして20分間の休憩の後、暗闇に。

といっても、完全な暗闇ではありません。足下灯が意外と明るいので、歌舞伎座の照明を最も落としたときや、月のない田舎の夜の方がずっと暗い。でも目を閉じれば、暗闇になります。

【素謡 「西行桜」】

シテ 近藤乾之助

ワキ 當山孝道

今回の4演目のなかで、一番演者がやりにくそうに感じられたのが、このお能でした。先程の乾之助さんの言葉も、なるほど、と。また素謡では声が聴こえてくる位置がずっと変わらないので、演者が動いている本公演に比べると違和感があり、また、味気なくも感じてしまいました(ちなみに義太夫の場合はもともと同じ位置で語っているから、気にならなかった)。

この演目だけは、目を閉じるよりも、目を開けてしまった方が楽しめました。目を開けると、闇の中にぼんやりと能舞台が浮かんで見えるのです。足下灯は舞台上まで届かないので、そこは完全な暗闇。その中から謡の声だけが聴こえてくると、まるで昔の演者の亡霊がそこで舞っているようなそんな錯覚を覚えて、この感覚は楽しかった。この能舞台は関東で一番古い能舞台とのことなので(明治8年のもの)、一層そう感じられたのかもしれません。草木国土悉皆成仏、舞台にもきっと霊のようなものが宿っているのでしょう。

またプレトークで能一般について「悲しいものを悲しく謡ってはいけない」と仰っていましたが、能のこの抑制した謡がかえって観る者に情景や感情をストレートに伝える(想像させる)ということもあるのかもしれないなぁ、と感じたりもしました。

とはいえやっぱり、「声だけじゃなく、舞も観たいなぁ」と思ってしまった。

観る前は暗闇と能って合いそうと思ったのですが、実は一番合わなかったとは、面白いですねぇ。

【一管 「津島」】

笛 松田弘之

メロディがあるようなないような不思議な曲で、目を閉じて真っ暗闇で聴く笛は、昔の人達の感覚を類似体験しているような感覚になれました。

笛の音って好き。楽しかった!

【語り組踊 「手水の縁」~忍びの場~】

唱え 宮城能鳳

三線 西江喜春

組踊は初体験。

事前に詞章を確認して行ったにもかかわらず、何を言っているのか殆ど聴き取れなかった… 恐るべし、琉球。

恐るべし、琉球。

にもかかわらず、のどかな音階と大らかな琉球語の響きの、耳に心地よいこと。暗闇とも不思議としっとり合ってる。

そして驚いたのが、西江喜春さんのお声。なんてお声でしょう!聴き惚れて、聴き惚れて。あんな発声のあんな音程の声、初めて聴いた気がする。それに最後まで細くならないあの声量。また聴きたいなぁ。殆ど歌詞は聴き取れなかったけど泣!

ここで10分間の休憩。

【素浄瑠璃 「卅三間堂棟由来」~平太郎住家より木遣り音頭の段~】

太夫 豊竹嶋大夫

三味線 豊澤富助

プレトークでも「床本は太夫にとって命の次に大事なもの」と仰っていたとおり、暗闇でも床本をセット(ペンライトのような光が見えたけれど、読まれている感じはなかったです)。

先月国立劇場でされた演目ですが(私は未見)、今回は主催側からの依頼で詞章を短縮されたとのこと。それが聴いていてかなり気になってしまい、イマイチ集中できず残念……。だって平太郎、高鼾かいて寝込んでいたはずなのにいつの間に起きたのよ??(起きた場面がカットされていた)

とはいえ、人間の感情がいっぱいに溢れる、この暑苦しいくらいの義太夫の人間味、やっぱり好きだなぁと。なんだかほっとした気分になりました。

ところで、三味線って暗闇の中でも弾けるんですね。知ってはいたけど、おおーと思ってしまった。

そして太夫と三味線弾きがお互いを見ていないことも知っていましたが、暗闇の中でも見事にピッタリ息が合っていて感動してしまった。だって何分の何拍子とかで語っているわけじゃないのに、しかも今回は詞章も変更しているのに、すごいー。と、文楽ド素人の私は感心しきり。

でもやっぱり、「人形や、太夫の語っている姿や、三味線の弾いてる姿が観たいなぁ…」と思ってしまった^^;

語り終えた後、歩いて舞台を去られる姿が、見慣れていないせいか不思議な感じでした。

以上、「あえて暗闇にする意味は果たしてあったのか?」という気もちょっといたしましたが、なかなかない貴重な体験ができたことは確かでした。

これからもこういう面白い企画はどんどんやってくださいまし!

能楽堂から出たら、陽はとっくに沈んでいるのに、空が明るくて。やっぱり都会の空というのは明るいのだなぁ、と改めて感じながら家路につきました。

紫陽花の花咲く、能楽堂への坂

お腹が鳴らないように、公演前に腹ごしらえ

日の長い夏至の空

2月に続き、人生3度目の文楽に行ってまいりました。

思えば2月の1~2部のときは体調がサイアクで、感想も上げていないままなのであった。体調はそんなでしたが、とても楽しめた公演でした。『近頃河原の達引』の住大夫さんのお声も大変好みで、よく滋味という言葉で表現されますが、どこか艶も感じられて(上方のアクセントって色っぽいですね)、全盛期を聴けなかったことは残念だけどこれからこの方の公演は通おう~と思っていたら、数日後にまさかの引退発表。。。

今月の昼の部のチケット争奪戦にもあっけなく敗れ。ああ住大夫さん、あれが最初で最後だったとは~・・・。

というわけで、気を取り直して、私はチケットが取れた夜の部へ。

二演目とも歌舞伎で観たことがあったので、予習も不要で、楽しむことができました。

※二等席(最後列)上手 5300円也

人形の表情を観るにはオペラグラス必須ですが、前方席よりも字幕が見やすく、なかなかよかった。あと、出遣いの方達のお顔も遠いので、初心者の私は人形に集中できて、そういう意味でも見やすかったです^^; でもやっぱり前方のが迫力あっていいなー。

【女殺油地獄】

筋書によると、近松の時代から長らく上演が途絶えていて、明治に歌舞伎で、昭和に文楽で復活したとのこと。

話の時季は卯月半ば~端午の節句なので、季節感はばっちりです

シネマ歌舞伎で観た仁左衛門さんの与兵衛はどこか憎めない可愛さと寂しさがあったけれど、こちらはちょっと薄情そうというか、あまり物事を深く考えなそうというか、「ああ、人殺しちゃいそう」な感じでした。

仁左さまの与兵衛は、豊島屋の段で親の情に対してはっきりと心が動かされていて、お吉を殺す理由も本当に「親に迷惑をかけたくないから」と思っているように見えましたが(そのためにお吉を殺しちゃう浅慮さはあるものの)、文楽の与兵衛はそういう感情は殆ど見られないのですね。お吉に切々と語る言葉も、方便に聞こえる。「こういう男、現代にもいそうだなぁ」と思いました。リアルな殺人事件を目の前で見ているようだった。人間が演じる歌舞伎より人形が演じる文楽の方が陰惨で生々しいというのは、面白いですね。その分後味も悪いですけど・・・。

そんな真性バカ息子なので、徳兵衛とお沢の情も一層強調されるというか、なんというか。

歌舞伎の歌六さんの徳兵衛はそれはもうすんばらしかったですが、義太夫で聴くとまた言葉が心に沁みますねぇ。呂勢大夫さんも温かみがあってよかったけれど(「他人同士親子となるはよくよく他生の重縁と~」)、豊島屋の咲大夫さんが徳兵衛もお沢も深い情が滲み出ていて・・・・・泣。親って本当に有り難いよねぇ・・・・。徳兵衛なんて血も繋がっていないのに・・・・・。なのになのに、ああ親の心子知らず。

勘十郎さんは、二月の八重垣姫につづき、今回もアクロバティックな動きのお人形さん。でも小さなさり気ない動きもいかにも与兵衛!で、河内屋内で柱にもたれかかってる立ち姿とか、カッコよかった^^。今回は出遣いのお顔とも全く違和感なし笑。

油で滑る場面は、人形だと多少オーバーにやってもドリフに見えないのがいいですね。やりすぎ感はなきにしもあらずですけど、せっかく人形でやっているのだから、これもアリかと。

しかし歌舞伎でも思ったけど、あれだけ隣の部屋で騒いでいるのに、なぜ子供は目を覚まさないのか。。

あと、お吉(和生さん)の死体のリアルさ。

人形から人形遣いさんが離れると、魂も離れるのですね。ぞくっとしました・・・。

歌舞伎と文楽、それぞれの良さを発見できて、楽しかった!

立ったままお酒を飲むのは野辺送りのようで不吉だとか、そういう昔の風習をさりげなく知ることができるのも、歌舞伎や文楽の良さですね^^

ああそれと、太夫さんって語り始めや終わりに床本を掲げて一礼しますよね。この姿は人によって色々ですが、2月の住大夫さんはとても大切そうに感謝をするように掲げられていて、その仕草と表情がひどく印象に残っていたのですが、今回咲大夫さんもそうでした。あの姿って、なんかいいですねぇ。

※七月の文楽劇場は「逮夜の段」までやるのだとか。いいな~、一度観てみたい。

【鳴響安宅新関(なりひびくあたかのしんせき)】

おお。歌舞伎より雰囲気が明るい。

でもこの演目は、私は歌舞伎の方が好きかなぁ。あのしっとりとした、切ない情緒が好きなので。文楽は太夫も三味線もズラリと並んで圧巻ゴージャスでしたが、少々五月蝿く感じられてしまった。。。 タイトルのとおり、お声も楽器も鳴り響いておりました。

「判官御手~」がないのも寂しく(美しくて好きなんです、あの場面)、延年の舞と飛び六方も「人形がやってる!すごい!」とは思いつつも、やっぱり人間の体がこれらをやっている方が好きですねぇ。

また、弁慶(英大夫さん)も富樫(千歳大夫さん)も、あまりお声とお役が合っておられなかったような。。

正直なところ、この演目に関しては、あえて歌舞伎から持ってきてまで文楽でやる意味がわからなかったです。。

といっても私は初心者も初心者なので、数年後には「文楽の勧進帳、超楽しい!」と書いているかもですが、笑。

後半の海の背景は、大らかで爽やかで、素敵でした。これ、歌舞伎でも見てみたいなぁ。

今回あらためて思ったのは、文楽って決して高尚な小難しいものなどではなく、歌舞伎と同じかそれ以上に、庶民のエンターテインメントなのだな~と。

楽しいですね♪

ロビーに飾られた、住大夫さんへのお花。

吉右衛門さんや海老蔵、薬師寺からのお花などもありました。

引退公演というと寂しいイメージがありましたが、住大夫さんのお名前の上に書かれた『御祝』の文字に、ああこれはお目出度いことなのだな、と気付き、晴れやかな気分で席に着くことができました。

とてもいい雰囲気の公演だったと思います。

※追記

「女殺油地獄」記者会見(2014年7月国立文楽劇場):豊竹咲大夫、吉田和生、桐竹勘十郎