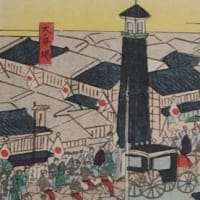

■ 松本市立博物館で「明治十三年六月 御巡幸松本御通図」を見た。明治天皇の松本行幸の様子が描かれている。写真はその一部分で右上に女鳥羽川左岸にあった開智学校が描かれている。

私が注目したのは火ノ見場。その部分を切り取った写真を下に載せる。開智学校との位置関係から本町通りと判断できる。高さ10m超と思われる火の見櫓(火ノ見場)が描かれている(絵図中に火ノ見場という表記あり)。

錦絵には1880年(明治13年)6月に行われた行幸の様子が描かれているのだから、この火の見櫓はそれ以前に建設されたことになる。木造で黒い壁は押縁下見板張りであろう。江戸時代の火の見櫓の仕様と変わらないだろうという推測から。火の見櫓の脚元には柱が何本か描かれているように見える。この錦絵にどのような説明文が付けられていたのか、確認しなかった。機会をみつけてもう一度出かけて確認したい。 360

360

国立国会図書館デジタルコレクションより

常設展示室の松本城下のジオラマ(この写真に限り2023.10.25に撮影した)には火の見櫓はない。1657年の明暦の大火の翌年、江戸城下に初めて火の見櫓が建てられ、火の見櫓の歴史が始まったのだが、江戸時代後期(ジオラマは1835年(天保6年)の絵図などを基にしている)の松本にはまだ火の見櫓は無かったのだろうか・・・。