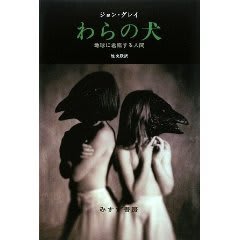

わらの犬 ジョン・グレイ みすず書房

副題は「地球に君臨する人間」で、評論と随筆の中間を行くような文章だ。中味は理性で地球を支配する人間、ここでは人間主義者(ヒューマニスト)と呼ばれているが、善を体現するという意味も掛詞的に含意するヒューマニストを弾劾する内容だ。ヒューマニズムは著者によると19世紀初頭にフランスの実証主義者アンリ・サン・シモンとオーギュスト・コントが、創始した「人類教」がもとになっている。これは科学に基づいた世界文明の理想像を掲げる新宗教で、二十世紀の政治的宗教の原型になった。これがイギリスの哲学者で経済学者でもあるジョン・スチュアート・ミルに強い影響を与え、リベラリズムを現在の世俗信仰たらしめたと言う。キリスト教以前のヨーロッパでは、歴史は果てしない循環であって、そこの一貫した意味はないと考えていた。しかしキリスト教は歴史を罪と贖いの寓話と解釈した。キリスト教の救済の理念を人類解放の祈願に置き換えたのがヒューマニズムであり、進歩の概念は神慮を待望するキリスト教信仰の世俗版だと言い切る。

一読して進歩を至上の命題とする科学に対する批判と傲慢に地球を支配する人間批判、そして科学と一見相容れないと思われる宗教(キリスト教)批判だ。キリスト教と現代科学は対立するようだが、終末論の果てにやがて来たるべき新しい世界の希望を託す信仰と、加速的に増大する科学知識に人類の満ち足りた明日を思う楽天主義は血を分けた兄弟のように瓜二つだと断定する。

最後の審判では善なるものが救われる。科学は善である。したがって、科学の発展こそは救済へ通じる道であるという三段論法にも等しい短絡思考がヒューマニストの進歩信仰を煽っている。この流れに対する批判が文章のすみずみに現われる。ヨーロッパでこれを発表することはかなり勇気のいることだ。

タイトルの「わらの犬」とは老子の第五章に出てくる言葉で、祭祀のとき奉げられたもので、祭りの間、丁重に扱われるが祭りが済んで用がなくなると踏みつけにされ、惜しみなく捨てられるものだ。人間もこのわらの犬と同じで、滅亡後地球は人類を忘れ去り、その他の生命は生き続けるという連想が働いている。西洋文明に対峙するものとして「老子」が持ち出されていることに注意すべきだ。しかし「老子」や「荘子」の道家思想はただの牧歌的ユートピアを賛美しているのではない。強烈に政治主義的な書物なのである。その辺をよく理解する必要がある。

本書はいろいろな話題を載せているが、ルワンダのツチ族とフツ族の抗争の原因を水不足によるものと言っている。オヤと思ったが、動物としての人間が水のために生きるか死ぬかの戦いを繰り広げたに過ぎないという指摘は本書の文脈からするとなるほどと思ってしまう。なにはともあれ、進歩の脅迫観念から抜け出せたら、さぞかしほっとできるだろう。表紙の写真も秀逸。