まず、グランドとアースの区別があやふやなので整理してみようと思う。

※以下は私の解釈で、間違っているかもしれません。

グランド:回路の基準となる電位

シグナルグランド:フレームグランド(FG)と区別するために各回路のグランドを呼ぶ。回路の基準となる電位

フレームグランド:金属製のシャーシが回路動作の基準となる電位

アース(接地):大地に接続する事

フレーム接地:フレームグランドを大地に接続する(接地する)

ふむふむ。

今まで色々本文を読んできて頭に残っているのは、

ケースアース

アース母線

これを元に考えてきたから基準電位はアース、と間違えてた。

アース(Earthは地球)なのだからグランド(Groundは大地)・・・余計混乱する。

まあLandだと土地だし。

一つ考えてるのは、

B電源を送る時、マイナス線で戻さなければ回路は成り立たない。

と言う訳で増幅段のマイナス側はトランスの0Vに繋ぐようにしてた。

それは良いと思うのだが、 “フレームグラウンドは入力の近くに落とす” と言うのが有り、これを同時にやってた。

増幅段と臀部のマイナス、これをどこに繋ぐかいつも迷ってた。

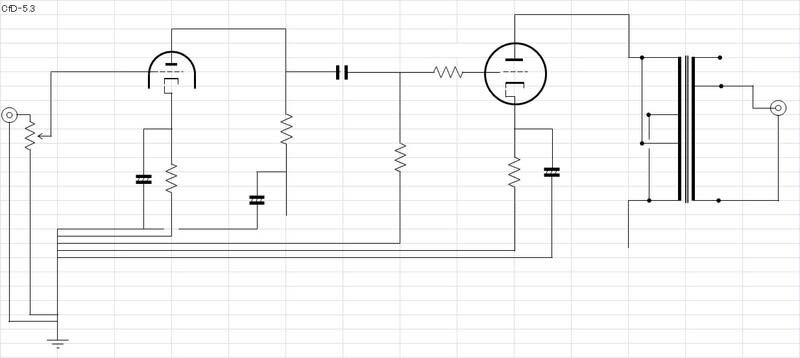

今回グランド配線を確認するため、ネットに有る配線の画像と私の過去記事・コメントを幾つか見てみた。

この増幅段と電源部の中間でフレームグラウンドが落ちてる。

入力近くで、と言うのを無視すると、何となく納得。増幅部と電源部が一直線で繋がるし。

セレクターのグランド配線が無かったり入力近くでフレームグランドでは無かったりですっきりしなかったが、今回は何となく合点がいった感じ。

そういう意味ではアース母線と言うのは理にかなっているんだ。

一部で否定的な意見が有り、私は最初の6CA7シングルでやったきりこの手法は取ってない。

今思うとあのアンプはハムは無かった。

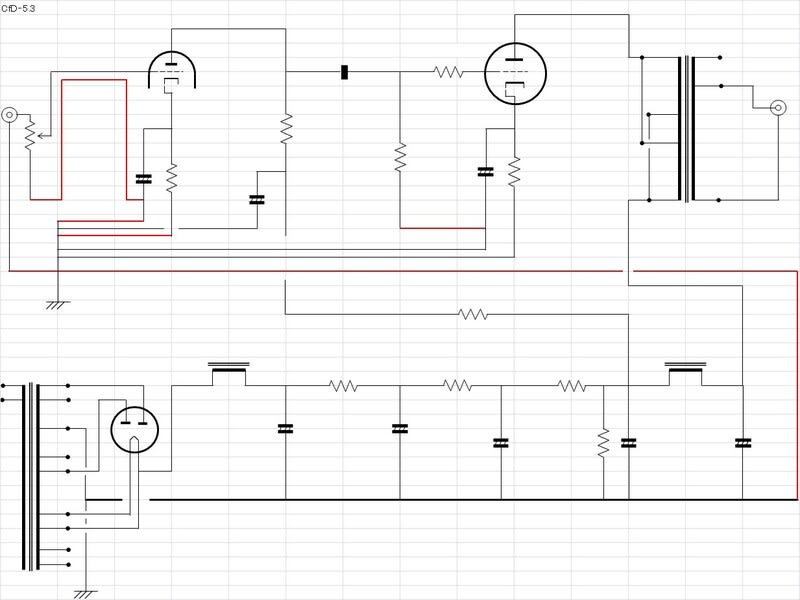

今のシングルプリは、最初は増幅部のグランド配線は全部、まあ、一部は手抜きでも有ったが、フレームグランドに繋ぐようにした。

(電源のグランドはなんと出力段のカソード抵抗に繋いでた。)

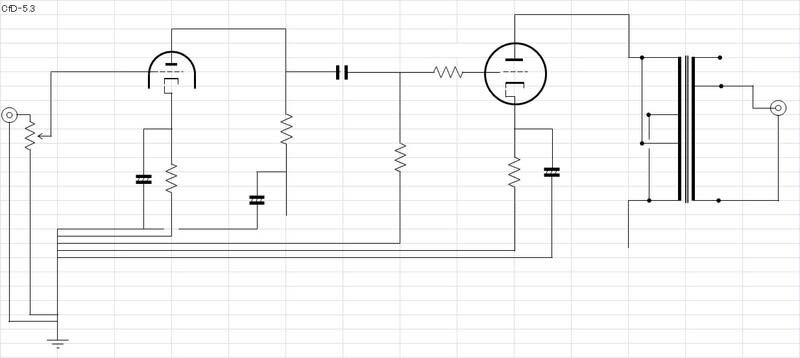

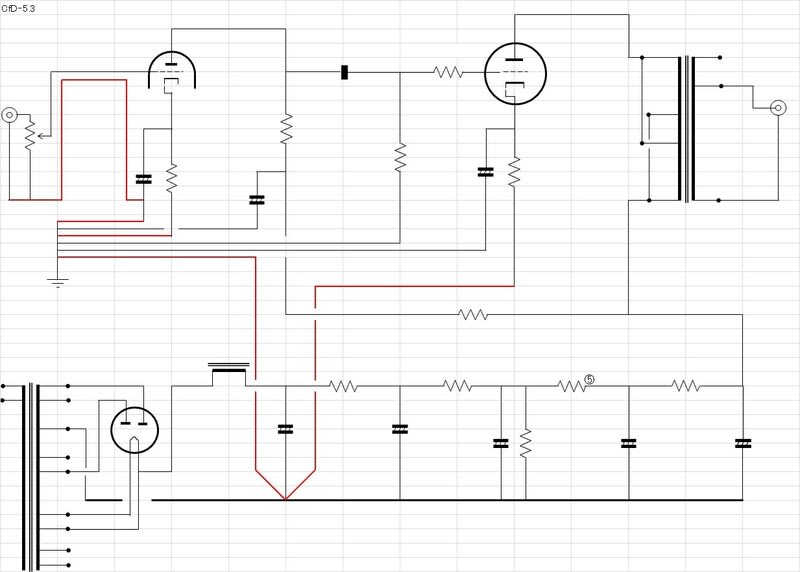

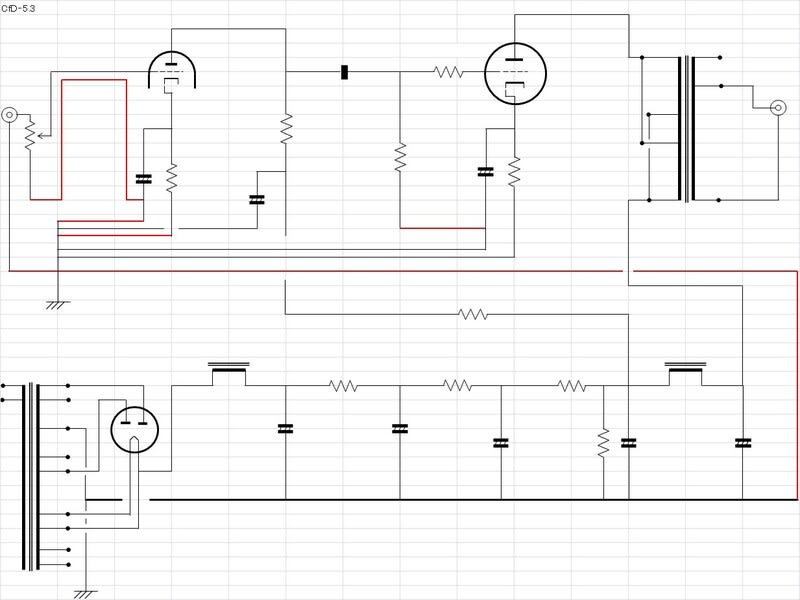

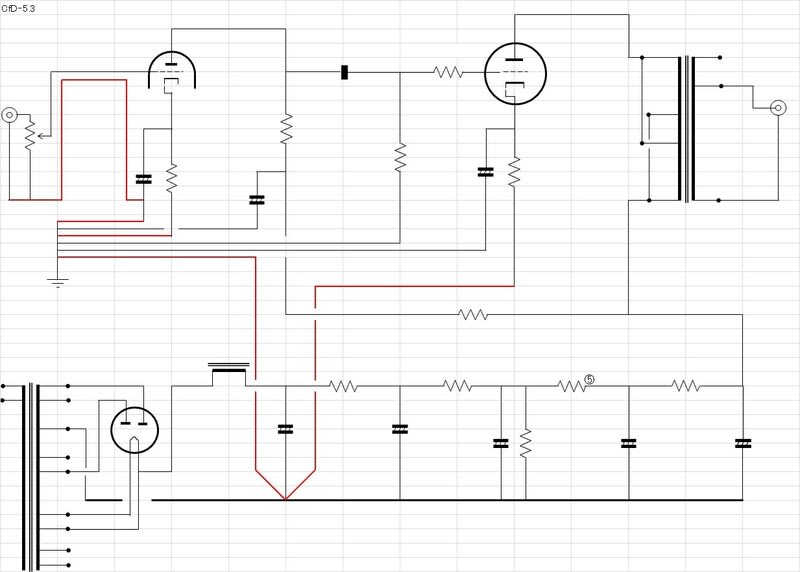

これを修正しようと考えたものが下図。

実際には配線の都合でこうなった。

電源のマイナスは下流からフレームグランドに繋いだが、リップルがトランスに戻ると考えると上流:実際にはチョーク後のコンデンサーのマイナスからのが良いのかもしれない。

出力段のグリッド抵抗は配線が増えてしまったためパスコンに繋いでしまったが、違う気がする。

出力段のパスコンは、電源の下流側のコンデンサー:チョーク後のグランドに繋ぐのが信号経路的に良いと思うのだが、共通インピーダンスが出来るのか?とも思うので別にしてる。

ここは今後の検討課題だ。

などなどグランドだけで色々出てくる。

20200221