では鳴らしてみた。

結構良い感じだ。

位相ずれの音が広がりひゅんひゅん飛んでくる。

声も良い。

音場も広がる。

ああ良いわ。

音量を上げてみた。

低音が無い。がっくり。

ええ?こんなだった?こないだの試作の時はもっと良かったはずだが。

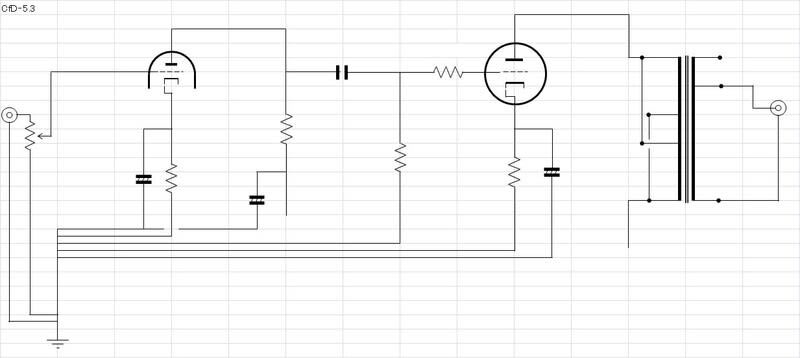

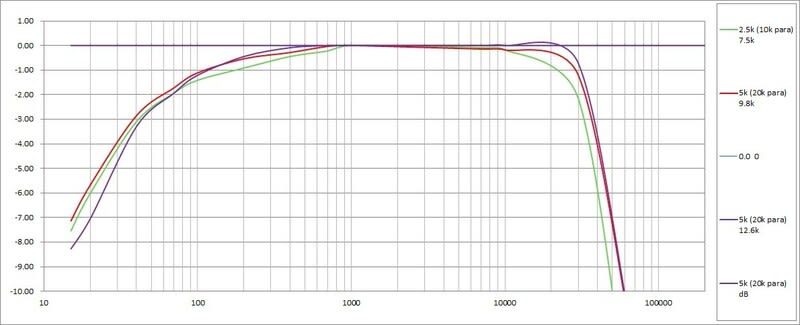

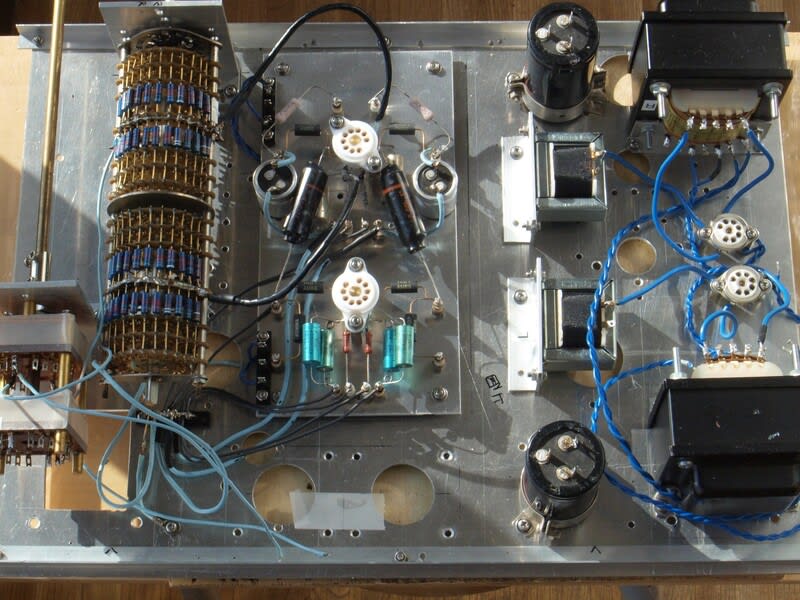

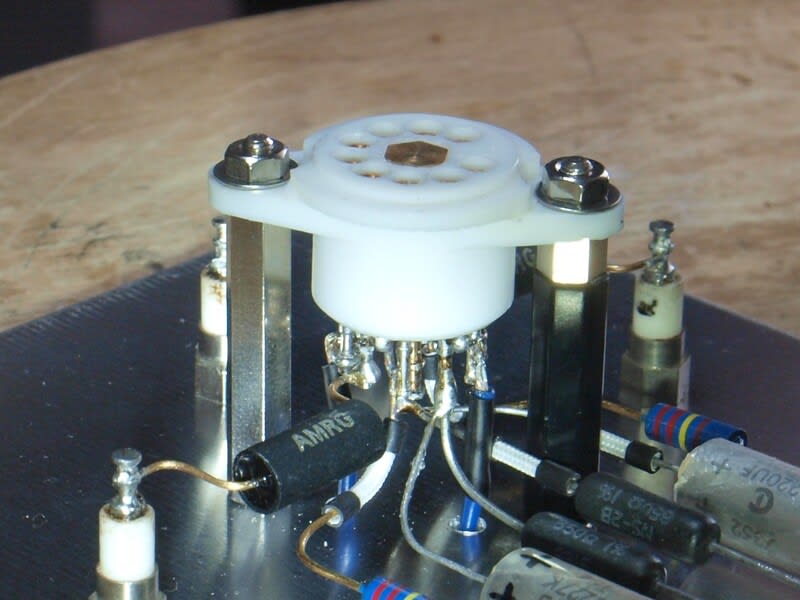

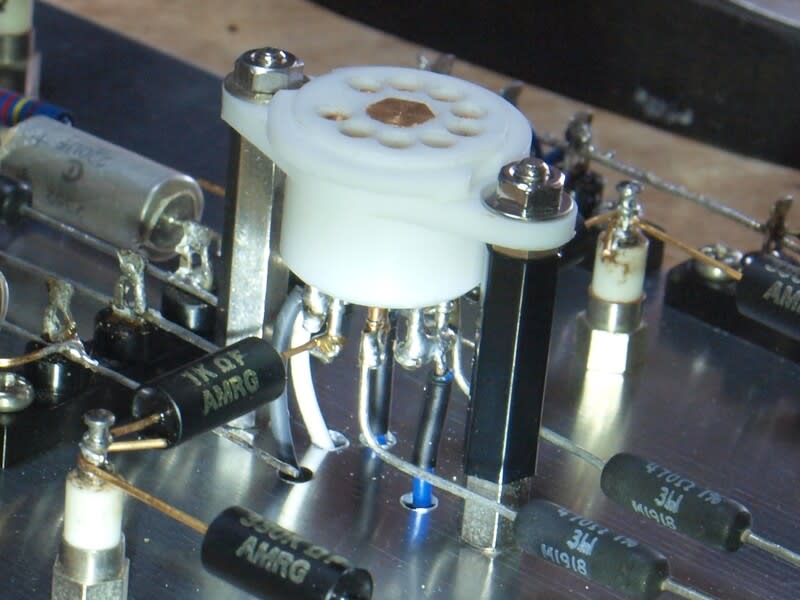

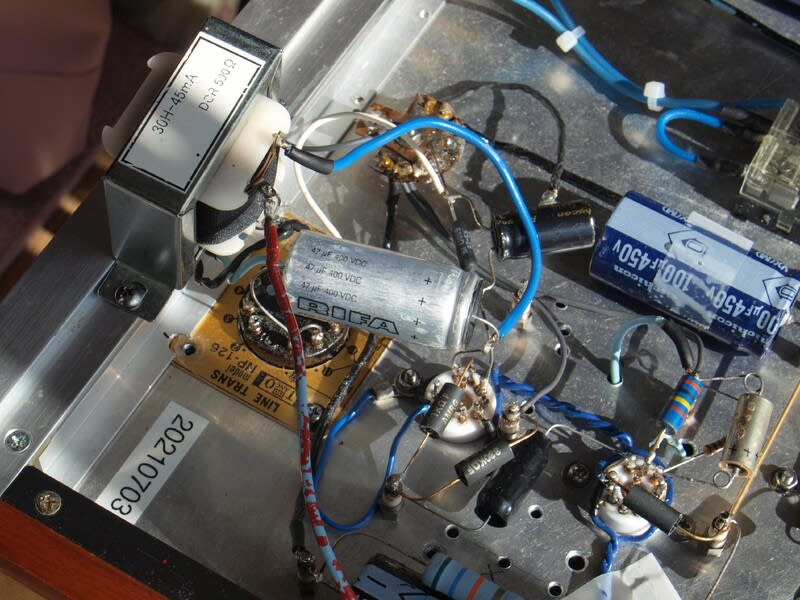

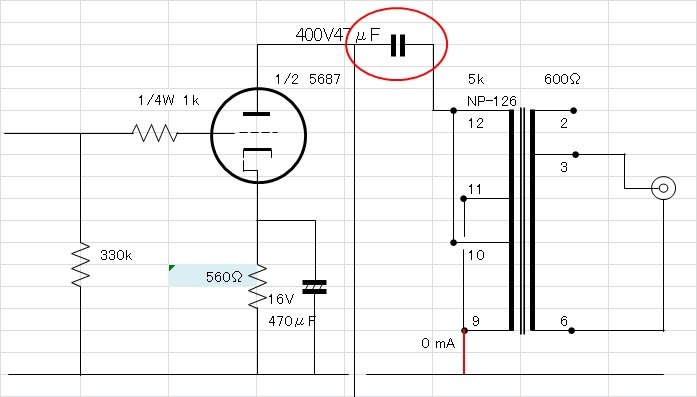

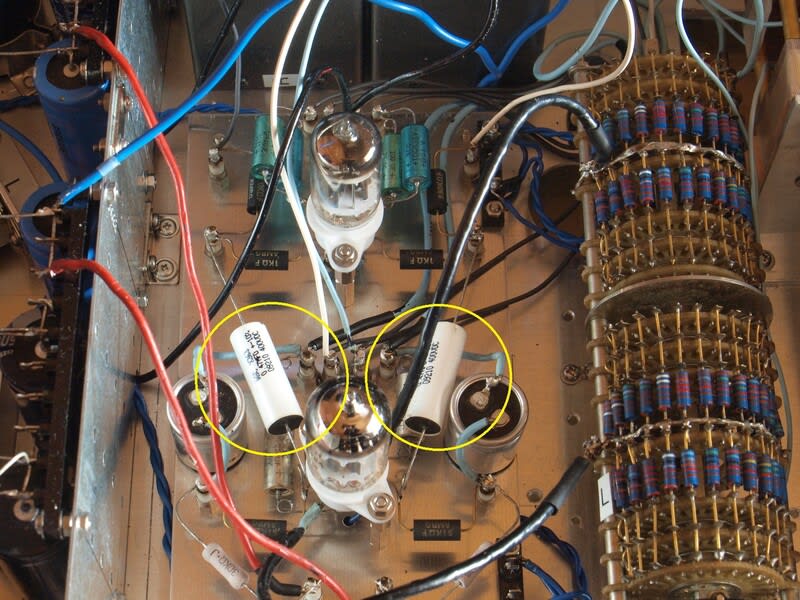

カップリングコンデンサーを0.1μFから0.47μFに交換してみた。

低域が少し厚くなったかな。けどまだまだ。

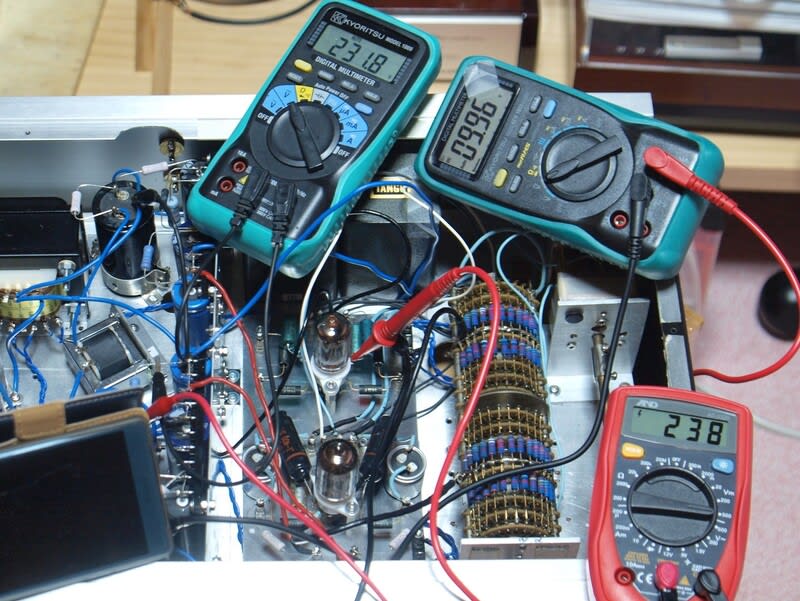

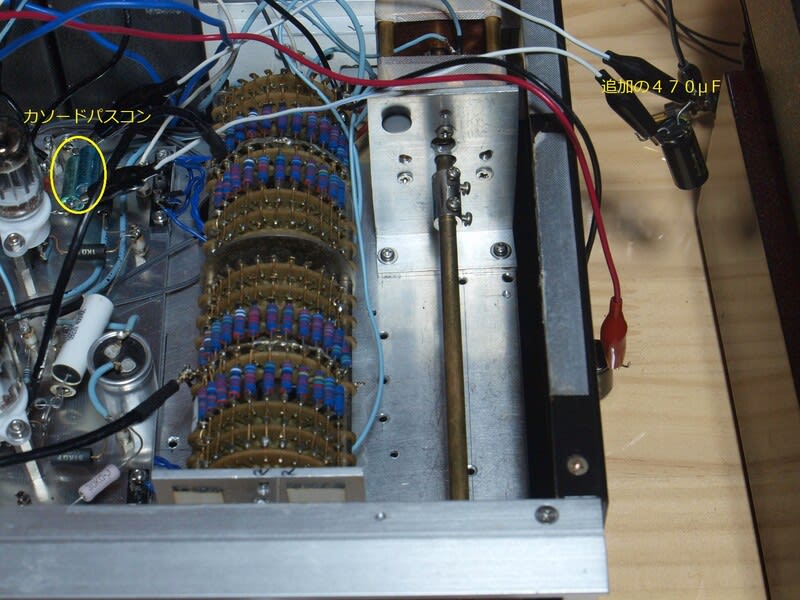

プリの出力段のカソードパスコンCkに470μFをワニ口で追加してみた。

これはほとんど変わらない。

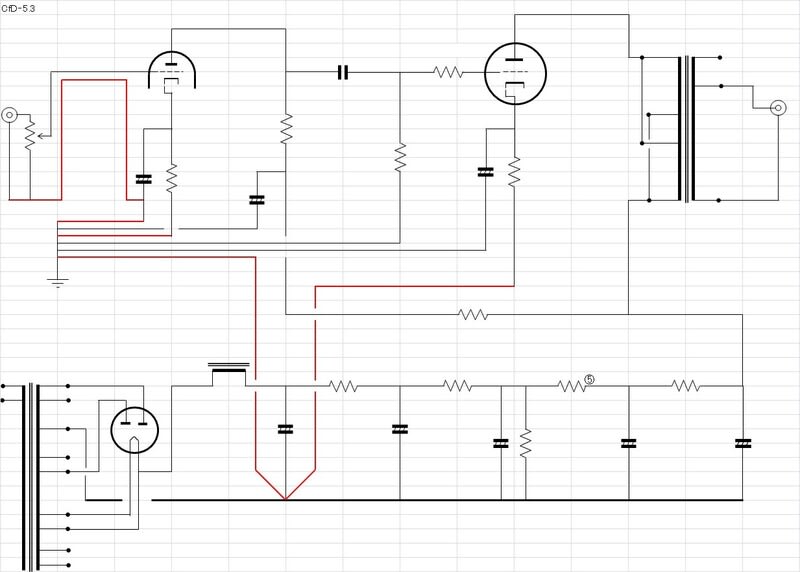

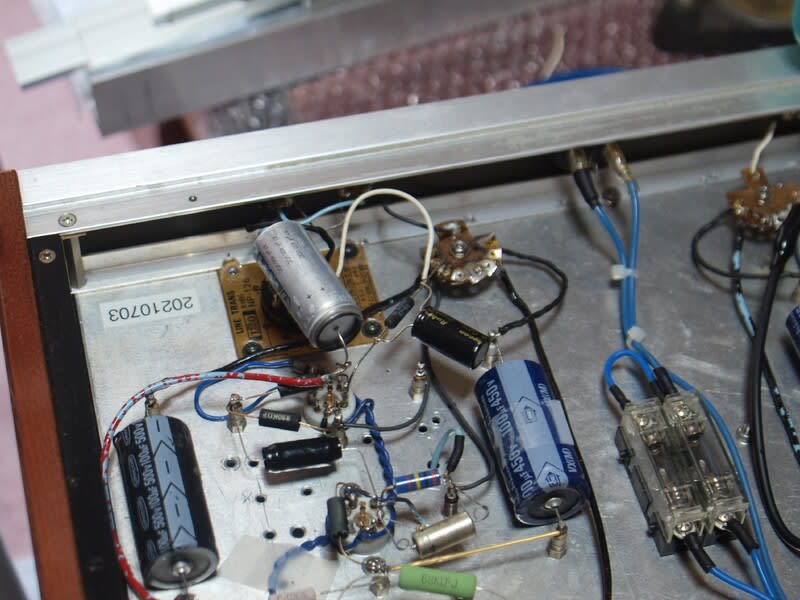

OPTのタップを換えて一次側20kΩから10kに変えてみた。

これもあまり変わらない。なんかチリチリした感じで良くない。

計算したら、プリ出力段の負荷が5k弱。

ならパワーの初段グリッド抵抗Rg11.6kΩを18kΩにした。

これは18kΩに33kΩを抱かせていたので33kΩを外したのだが、Lchのパワーをひっくり返したら、チリチリ、っと音がした。

プル側の抵抗のハンダを忘れてリード線の弾力で挟んでたか、外れてたかもしれない。

・・・18kΩの抵抗の足にハンダの跡がない。

作業を終えて、これでプリ出力段の負荷が8k弱になる。

これで音出ししたが、低域はあまり変わらなかった。

輪郭はそこそこ、形はかっちりわかる低域なのだが、厚みがない。足に例えると、着地点・接地面がぼやけて霞んでいる感じ?

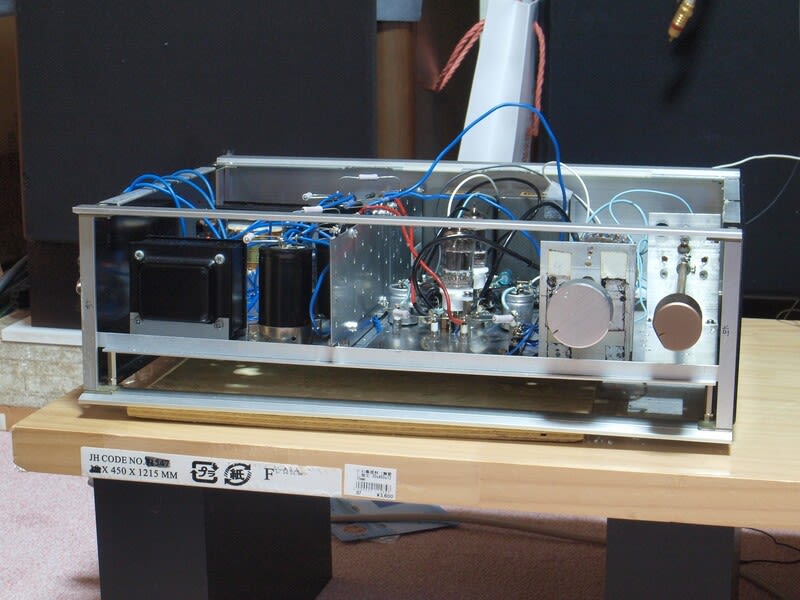

シングルは高音のシャンシャンした音のフォーカスが合った感じで声に変な音色が乗らず純粋な音だ。

ただ、低域がそれらにバランスせず、弱い。

PPの暴力的な、部屋を揺るがすような低域が欲しいが中高域に音色が乗る感じ。

ここを立てればあちらが立たず、トレードオフな感じ。

思えばこの低音:ウーファーの駆動力が欲しくてPPでずっとやってきたのだが、ここに来てシングルの声の良さも思い出した。

両方取るってのは、出来ないのかなぁ。

もう少し考えよう。

いやぁ、楽しい。

20220213