現在パワーアンプの初段U7のグリッド抵抗Rgを15.9kΩ(24kと47kパラ)としている。

低域を増やせるか?

プリのOPTを定格の二倍より少し上で使っている。(5kΩのところを13.8kΩ)

伝送ラインは1,163Ωだがもう少し600に近付けたい。

という事でパワーのRgを13k程(24kと30kパラ)に換えてみた。

これで音出ししてるが、問題無いかな・・・と思う。

20220508

現在パワーアンプの初段U7のグリッド抵抗Rgを15.9kΩ(24kと47kパラ)としている。

低域を増やせるか?

プリのOPTを定格の二倍より少し上で使っている。(5kΩのところを13.8kΩ)

伝送ラインは1,163Ωだがもう少し600に近付けたい。

という事でパワーのRgを13k程(24kと30kパラ)に換えてみた。

これで音出ししてるが、問題無いかな・・・と思う。

20220508

記憶で申し訳ないが、

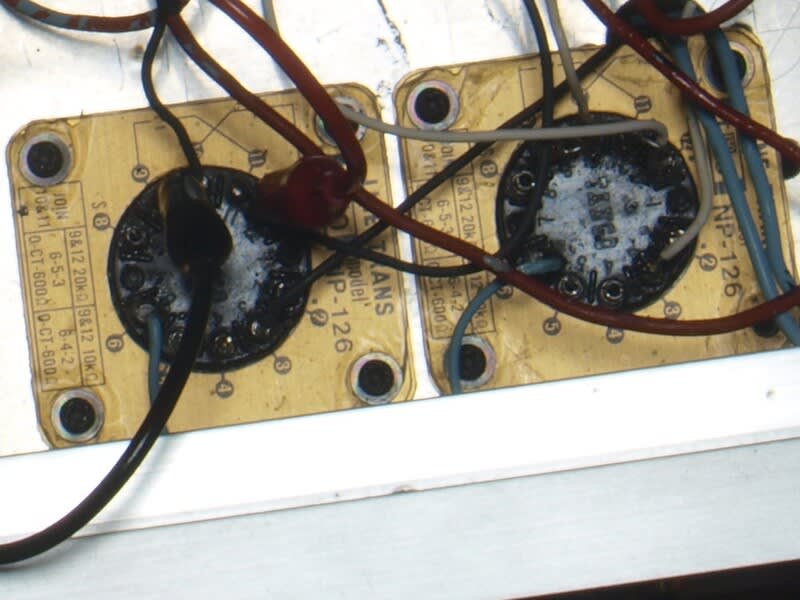

このプリは最初OPTのNP‐126の一次側に二つある巻線をパラで使ったことが有った。

その後シリーズにして測定をしたらF特の低域が伸びた。

歪も減った。

これは二つの巻線のアンバランス?が有るからと思っていた。

低域も伸びて歪が減ればこちらが良いに決まってると思ってた。

ただし20k:600で使うと高域にピークが出来た。

10kだったら大丈夫かと思ったが最近の測定ではこちらも出るようになってしまった。

音をまじめに聴いた記憶がないのでパラにしてみる。

簡単に測定をした。

F特は高域の盛り上がりも無く素直な感じ。

ただ、やはり40kHz近くでキレイなカーブにならないようだ。

っと言ってもグラフに現れるほどではないが。

これで音出ししてみた。

そうだ、この低音が無い感じは覚えが有る。

これが嫌でシリーズにしたんだった。

ただ、今聴くと中音のしっかりした感じが有る。

低音は少し寂しいが、何とかならんか?

シリーズは輪郭がぼやける感じだ。

音場は少し狭まるか。

もう少し聴いて見るか。

20220508

鳴らしているうちは特に問題無いが、多分高域が落ちていると思う。

測定してみた。

まずはF特。

まあ、こうなるわな。

現在のは高域が落ちてる薄い緑線。

今回は、高域のピークを入れてみた。

グラフに出ないが60kHz弱にほんの少しの盛り上がえりが有る。

今はパワーの初段U7のグリッド抵抗を7.5kΩにしている。

これを24kと47kのパラで15kΩとしてみた。

高域が伸びたが10kHz手前で少し盛り上がってしまった。

簡易的に歪を測定してみたが、プリの出力0.5Vで0.13%くらい。

よく覚えてないが前よりは悪くない。

これで鳴らしてみよう。

20220507

今まではCDばかりだったが、LPも掛けてみた。

これが参った。

クオリティ的にはCDと変わらないが、決定的に違う感じが有る。

CDは平面的だ。LPは演奏者の後ろに空間が有る感じがする。

CDは上下方向を意識させ、LPは前後方向を意識させる。

これしか違わないはずだが、満足感が全く違う。

キタ 感じ。

20220502

今のアンプの増幅に対して使っている音量調整器は30kΩのATTだが、減衰量が足りない。

夜なんかは一ノッチで使っている。

これ以上上げると爆音になってしまう。

そこで入力のピンジャックに抵抗器を直列で付けている。

東京光音の炭素被膜RD型1W47kΩだ。

これ一個なのだが、音が・・・

変わる、と言うのも変だが、音色は流石にあまり変わらない。

さらっとした感じが無くなった。

ただ、空気感と言うか臨場感が無くなって、豊かな感じがしなくなった。

抵抗一個の接点なんて両端リード線の二か所だけでしょ・・・

いやいや、この抵抗器はリード線とエンドキャップ、抵抗の線とで入力と出力で6か所増えるんだ。

以前だったらこんな違い判らなかったと思う。

随分センシティブなアンプになったもんだ。

おっと音量だ。

少しは小さくなった。

いま、30kと47kで77kΩ。

前はアルプスの100kを使ってたんだから、70kΩ位にしないとダメか。

少し鳴らしてみた。

低音は相変わらず心地よい。

末広がりでズゥウンも出る。

薄いというか軽めなイメージだが、音楽を聴くのはこれで良いのかも。

中音は痩せてしまった。

初段U7のカソード抵抗がそんなに効くのか?

入力に入れた47kΩの抵抗の所為だと思いたい。

まあ、ほんの少しだ。

これがもしアレンブラッドレーの抵抗の所為だったとすると、やはりこの抵抗、ただものでは無い。

多分メキシコ製になる前の製品だと思う。この後はリケノームやデールを使いだし、A&Bは使わなくなった。

とにかくこれでシステムが仕上がった。

後でもう少し詳しく測定をしよう。

20220501 20220502

プリの初段U7のカソード抵抗Rk(1kΩ)をアレンブラッドレーから、手持ちの抵抗に多分タクマンと思われる0.25Wの物を選んだ。

そのほか入力端子に47kΩを直列に接続、

パワーの初段U7のグリッド抵抗を12kΩから7.5kΩに換え

出力管5687の発振防止抵抗の脚を少し切り、

真空管にシールドを付けた。

入力ショートで出力電圧を測ったら13.2mVなんて数字が出てしまった。

ケースに手を当てると少し下がる。なんで?

ええっと前と違うのは・・・アースか?

繋いだら下がったがまだ高い。

そうか、音量低減の為に入力に繋いだ47kΩ抵抗か。

抵抗の無い方で測定したら0.53mV。

まあ良いだろう。

ノイズ(A)にして測定したら0.63mV

前回の0.23mVと言うのは良すぎで、何か間違いだったような気がしてきた。

20220501

多分またもや過去最強の音になった。

プリの出力管5687のグリッドの発振防止抵抗をアムトランスのカーボンからビシェイのVARにした。

これが効いてると思う。

以前はこの抵抗は「パリッとしすぎ」と思ってたが、その時は高域に癖のあるアンプだったのかもしれない。

ハムノイズも減って微小なニュアンスも出たと思う。

左のハムが少し大きいのはA&Bのカーボン抵抗かもしれない。抵抗値が三倍程になってたがそのまま使っている。

若干音が左に寄るので大きめの音なのかもしれない。

あとで交換しよう。

総じてシステムのSNが上がった。

それに依るのか、小音量で聴いても音が豊かだ。

痩せてない。

シンセの多用したポップスも、ステージで演奏してるようだ。

スタジオの狭い部屋のはずだが。

CDが出た当初、かなり前によく言われた、小音量でも音が痩せない。

それがそういう事かと思うようになった。

高価いスピーカーを使うと変な録音のCDも良く鳴る。

過去にショップで試聴した時に思ったことが自分の部屋で起きるとは。

20220430

現在のハムノイズは少し出てるが今までで最も小さく不満は無い。

私はハムノイズには結構おおらかだ(自分で言うか?)。

しかしEDさんよりアドバイスを貰った。

信号ラインのコールド側の配線を追いかけていく。

そうすると初段U7と出力段5687のコールド側はカソード抵抗とカソードバイパスコンデンサを向かい合わせて直接つないだ方が良いように思う。

今回はグリッド・カソードのアース側を辿っていくのだが、パスコンの扱いが良く分からない(信号の通り道ではないのか)。

某ぺるけ氏の記事を参考にしてみる。

交流信号の流れを考え初段と出力段が干渉しないように考えた。

こうするとなるほど共通インピーダンスが出来ないようだ。

今まで共通インピーダンスって何のことか分からなかったがそういう事かと思う。

要は信号の流れを重ねない、という事か。

共通インピーダンス、なんて呼び方するから理解が遅くなる。

などと愚痴ってみる。

出力端子のコールド側は終段のグリッドに繋ぐらしいが、OPTの二次側はどうしよう?

ピンジャックに繋ぐか?と思ったがここもグリッドに繋いでみた。

これで異常が無いか確認もかねてノイズを測って見た。

16mVと出た。

ガックシ。

私はノイズに呪われてる。

そもそもオオラカだなんて言ってる時点で終わってる。

・・・これって発振器を繋いでいて、入力ショートじゃないじゃん。

この発振器は出力を絞っても微弱な電圧が出てるんだ。

ショートにして測って見た。

なんと、0.23mVをたたき出す。

にわかに信じられない。

居てもたってもいられず、音出ししてみた。

・・・ハムが出てる。

なんで?

気のせいじゃない。

がっくり。

パワーの電源を落としたらハムが無くなった?

今はパワーのRchの電源を落としたのでLchだけで鳴らしてる。

もしかしたら例のアレンブラッドレーの抵抗か?

あれはRchだったな。

ノイズを発してる?

F特も測って見たが、前と変わらない。

がしかし130kHzほどで少し山が有る。

更に不思議なことに、アイソレーショントランスの唸りも無くなっている。

プリのハム?そういやうちの井戸ポンプ交換したんだ。

アレかもしれないな。

10秒ほどで出たり止まったりしてた唸りが今は無い。

夜中なのであまり大きな音を出せないが、良い感じでなっている。

小音量なのだが音が痩せず上から下までしっかり鳴っている。

詰まった感じも無い。

もしかして、凄い音で鳴ってる?

まあ結論は次回の音量を上げるまで取っておこう。

20220428

信号のコールド側を引き直す。

前回は初段U7のカソード抵抗を850Ωにしてたが、今回はキリの良いところの1kΩにした。

プレート抵抗は47kから51kに変更。カソード抵抗が少し大きくなったのでプレートも上げてみた。

これでそんなに変わった電圧は出ないだろうと思ったが、U7のカソード電圧が4Vも出てしまった。

プレート電圧も100V超え。

ここはそれぞれ2V、70V程になってほしかったのに、そんなに違うか?

反対のチャンネルを測って見たらこちらは良い感じ。

どっか間違った・・・あれ?カソード抵抗を測ったら3kΩ程出た。

これか。アレンブラッドレーの抵抗、もう30年も経つのかもしれない。

使い物にならんわ。

この抵抗変えるの大変なんだな。

このまま行ってみよう。

音が安心できるような良いものだったらゆっくり直すとしよう。

20220428

今のアンプはATTを回すと「ボッ」っとスピーカーから音がする。

原因を探す。

前回やったのは初段グリッド抵抗の導通確認。

ATTの接点が浮いてるのかと思ったが違うようだ。

パワーを入れたら酷くなったのでパワーかと思ったが、パワーの電源を切ってコンデンサーの残り電荷で音出ししても出ている。

よってプリだ。

ハンダを確認しようと点検した。

部品を突っつくと、ターミナルポストが外れてるのを発見。

これは確か東芝端子?らしい。

私は東芝が嫌いだ。

もう使わな・・・手持ちがもう少しあるんだ。

これからは注意して使っていこう。

これで音出ししたが、余計酷くなった。

ガリガリ、バリバリとなった。

これは確か真空管だ。

U7と5687を入替えてみた。

これで治まっ・・・まだだ。少し出る。

多分真空管ソケットだな。

これの入れ替えは手間だ。

念のため、整流管を左右入替えてみたが変わらない。

左チャンネルのノイズが段々酷くなっている。

もう聴く気になれない。

ボソボソが酷くなった感じでピーとかキュルキュルなんてのも聞こえるようになった。

発振してるのかな?

ソケットが怪しいと思っている。

が、抵抗値を見てみたが、異状はなかった。

ならばATTを見てみよう。出力側とコールド側の抵抗値を測って見た。

あれ?30kΩのはずが右と左で抵抗値が違う。

これか?

グリッドが浮いてたのか?

これは危険と言われてるようで、確かに酷い音がスピーカーから出てた。

でも別にグリッドは抵抗で落としてるんだけどな。

Lchの接点を掃除してみた。

これで抵抗値が安定した。

思い出したが、少し前に模型用のタミヤの接点グリスを塗ったんだった。

これは良く無いのかもしれない。

あ、グリスが良くないのではなくて、使う場所がイケなかった。

本体の衝撃でも出てたのだが、解決したっぽい。

全く出なくなったので、恐る恐るプリをゲンコで叩いて見たが大丈夫だ。

解決だ。

20220416 20220426

今出てる音に不満は無いが、入力周りの配線の引き直しをしてみた。

入力ジャックからグランドに落とすのを止め、U7のグリッド抵抗まで持って行く。

この時配線の結束は針金の入ったテープ?よく電源ケーブルを縛ってるもの、を使ってみた。

ここで入力ショートで出力電圧を測って見た。なんと1mV以上となり、悪くなったようだ。

針金がチョークコイルになってるのか?でも両端開放だから影響無いと思うんだけど、と思いながらタイバンドでやり直した。

これで再度測定したらさらに悪くなった感じだ。

不思議なのは、ケースに触れるとノイズが下がる。

ネットで検索すると「人にはキャパシタンスが有る」らしい。けど、対策が判然としないんだよな。

今回初段U7のグリッドからグランドに落とす抵抗を220kから620kΩに替えてみた。

そうしたらATTを調整するときに出る「ボッ」っというノイズは無くなったようだ。

ATTが歪んでるようなので接点が浮いたのかと思ったが、どうだか。

そして

電源部と増幅部に鉄板の衝立を立てた。本とはATTのすぐ脇に立てようかと思ったが、OPTが当たってしまい諦めた。

これもあまり意味は無かったようだ。

20220414

ノイズへの考えは、私は特に目くじら立てるようなことは無い。

なんでかな?

子どもの頃、残留ノイズ?と言う言葉を知った。ツイーターに耳を付けた時、シーっという音が聞こえた。

ショックだった。

この時に音楽には影響ないけど取れないノイズは有るんだなぁ、と思った、思ってしまった。のかも。

現実的には、鳴ってる音に影響が無さそうなら多少は目を瞑る。

とは言いながらノイズは無ければ無い方が良い。今回更にハムノイズは小さくなったと思う。

曲が終わってふと耳を傾けると聞こえる、そんな感じ。

さらに最近はハム対策をしていると音が良くなっている。

気のせいではない。

SNが上がるだけではなく音色が生きてくる感じか。

ノイズが取れたから、とも言えるかもしれないが、どうもそれだけでは無いような気がする。

今回測定してて、不具合が有った。

ノイズ測定の為にATTを最大にする時、針が振れた。

視聴中に音量を上げると、ブッ。ブッ。っと結構な量で音が出る。

何かおかしい。

ケースに触ってるなら音が出ないと思うのだが、グリッドリークの接触がおかしいのかな?

結構大きいので後でチェックしてみよう。

それからATT最小から最大にする時、ノイズメーターの針はほぼ動かなかった。

これによるとノイズの発生源はATT以降なのではないか?

20220410

それでは鳴らすのだが、セッティングの前と最中はサブアンプ使って鳴らしていた。

よってその比較になる。

サブは低域が太い。

声がこちらに迫る。音色を少し感じるが、これが上杉トーン?

横の広がりは不満では無いが制限が有る感じ。

高域は繊細と言う感じは無い。結構大雑把。

それに比べメインシステムは、

此方には来なくて奥に広がる。少し平面的かも?

縦横の広がりはあまり意識させず、自然なのかな?

声は、自己主張しない。コーラスなんかと平同、って感じ。そして多分何も加工が感じられない。純、って程でもない気がするが。

低音は締まっていてバランス的には少し弱いかな。ただ、ズドンと言う感じはある。

まあCD一枚も掛けてないのでまだまだ変わると思う。

一個一個の音がこちらに来ると言うより空間がこちらに寄ってきた。

こうなると音楽全体のエネルギーがあふれてくる。

サブとは一線を課す。

ツイーター、スコーカー、ウーファーが鳴ってるというよりフルレンジが鳴ってる感じ。

統一感が有る。

そしてハムはほぼ気にならない。

耳を澄まして、あ、聞こえる。って感じか。

明らかに前より小さくなっている。

素晴らしい。

多分こちらの方が好き。

って、そういう風にチューニングしてきたんだし。

サブシステムで出てる好きでない音は知らず知らず排除してきたのかなぁ。

困ったのが、「次何しよう?」

やることが無くなった。

これではオーディオが面白くない。

ま、音楽聴きながら考えよう。

20220409

測定してみた。

各部の直流電圧。

電源電圧は思ったより上がらず、思いのほか30Hのチョークの抵抗が大きいようだ。

5687はEpを200V程にしたが、Ekが10Vより若干低かった。

F特は前とほぼ同じ。

今回は出力管5687の電流を二割ほど下げたことになる。

歪率は悪くなってしまった。

そしてノイズ。

入力ショートでAで測定すると0.8mV。

前回0.27mVとしたが、これは間違い。

測定器に(×10)と有るので10分の一としてた。

多分2.7mVだ。

入力ショートで出力電圧を測定すると3.6mVとなった。

今回はチョークを強化したのだが、ノイズは減ったのかな?

聴いて判断しよう。

20220408

引き続き組み立て。

リアパネルの入力端子の余計なハンダを除去し、アース端子を一個追加した。

入力セレクター、ATTを組付け、フロントパネルの穴を明け直した。

増幅部のサブサブシャーシーを組付け、

アース配線を取付け。

今回は、下画像右上の方、ATTの上の黒いラグ端子、ケースグラウンド手前の集合端子を左右で分け二個とした。

もう少しと思うのだが、いつもここで焦っていい加減になる。

ここまでにしておく。

今回は仮で組んで、それをいったん外して、また組んでから配線をやり直している。

手間なのだが、仕上がりには結構満足している。

電源トランスの100Vタップが折れてしまったのでハンダで誤魔化す。

なんか配線が上手く行かない。

電源はAWG16を使っているが、太過ぎの様だ。

そろそろ細めの線でエレガントにワイヤリングが出来たらな、思う。

翌日。

そろそろ仕上げなのだが、いつもはここでいい加減にやってしまうが落ち着いて。

入力端子、セレクター、ATTの位置調整・配線。

忘れてた初段の給電配線。

出力トランスと出力端子。

グランド配線。

電源部と増幅部の間の衝立はネジ山が邪魔で付きそうにないので止めて置く。

音出しの前に測定をしておこう。

20220405