先日プリの出力に分割トランスを噛まして二セットのアンプを鳴らした。

思ったより変ではなかったが、今の音を聴くと、やはり余計なものは繋ぎたくないな。

トランスは信号を分割というれっきとした仕事をしてるのだがどうも余計なモノと感じてしまう。

これの単体F特もあまり良くないし。

そうするとどうやって分割するか?

出来ればユニットレンジごとにアンプを噛ましたいが、このスピーカーはネットワークで威力を発揮するのでは?と思っている。

でもサブウーファーは別アンプで行きたい。

そこでどうやって信号を分割するか?

モリソン式のネットワーク?

あれはアンプ一台でデバイディングだから、エネルギーが削がれる気がする。

プリの出力から分割したいのだが、600Ωを二つぶら下げるのって、1.2kを二つパラにすると良いのか?でも1.2kのトランスなんてないし。

そこで那須氏がやろうとしてた、ネットワークを中高域と低域で分ける、しかもプリにネットワークを繋いでからパワーアンプを繋ぐやつを思い出した。

が、前に試したが、なんか力のない音になった記憶がある。

ネットワークは大電力(パワーアンプの後ろ)で駆動しないと、と思ったのを思い出した。

で、やっぱりデバイディングネットワークを使うしかないのか?

DS‐3000をスルーで使ってウーファーだけ生かす?

なんか無駄だな。中高音はピュアで行きたい。

では自作でチャンネルデバイダーを組む?

いくつかチャンデバの回路図を探してみたら、どれもカソホロなんだな。どうも私はカソホロが好きではない。

なんかもやっとというか、ごちゃっとするような気がする。

しかもカソホロってゲインが1以下じゃなかったか?

今はもう少しゲインが欲しくてパワーの初段をX7にしようか?なんて考えてる。

探してたら、SRPPのチャンデバが出てきた。

SRPPは音はいいけどどうも回路(カソホロ)的に好きじゃないんだよな。

けどチャンデバに少しゲイン持たせれば、X7にする必要なくね?

なんかもうこれしか無いような気がしてきた。

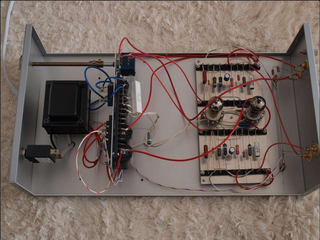

問題は、回路が六個になること。もう二個の出力段とSRPPは今のシャーシーには入らない。

どうしよう。

またボリュームボックスにする?幸いシャーシーは残ってるし。

でもな、増幅しないボックスって意味あんのか?って思ってしまう。

左右別筐体にする?やっぱりATTがネックだ。

うーん。

・・・サブウーファーの部分だけ別筐体にしたら?

いまのプリにSRPPだけ追加する。

おう、なんか良さそうだな。

おお、なんか良さそうだな。

これで行ってみよう。

20250110