最大出力26~7W(0.775%入力)。この時歪は11%を超える。後に分かることだが、私の言ってた大音量は20W超えていて、そのせいで歪っぽく聴こえるのだと思っていた。

まずは出力段のカソードパスコンを外してみよう。

画像の⑧になる。

これで歪みを測ってみた。

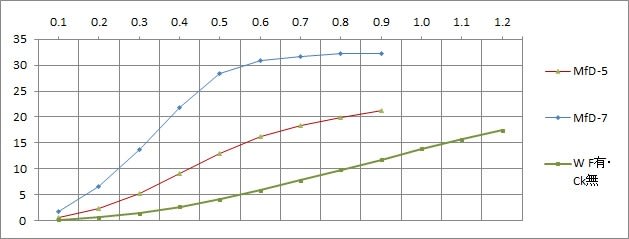

グラフに取り込むと、前の有りの時とゲインが違ってしまい比較がめんどくさくなった。これではグラフの意味が無い。縦軸は出力、横軸は入力。

今までは入力電圧を0.775Vacで決めていたのだが、そうすると0.775Vでも1W出るアンプと10W出るアンプでは縦軸が揃わなくなる。

5パーセント歪で何ワット出るの?と見直しながら見るのだったら歪み基準で測ることにしよう。故上杉さんは最大出力、感度を3%歪み基準でやっているようだ。以前「歪が5%超えると聞いて分かるようになる」というのをHPで知ったが、それより厳しい値だ。

そしてカソードパスコン無しの状態で測定をした。

3%歪みで比較すると10.7W at 0.847Vac ㏌ となった。縦軸は出力、横軸は入力。

グラフから読み取った数字で少しずれるが、パスコン有りでは13.7W at 0.3Vac ㏌ となった。

三割減といったところか。ゲインが大きくなったのですごく悪くなった感じだったが、思ったより良い数字だ。

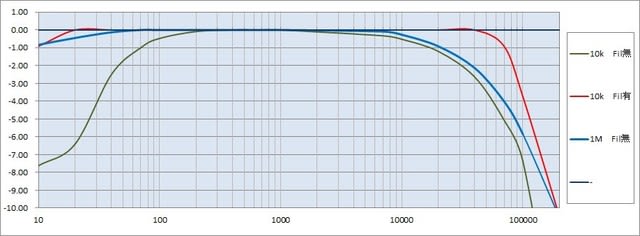

これで100Hz、1kHz、10kHz と測ってみた。縦軸は出力、横軸は入力。

最初10kHzの値がとんでもないことになったが、多分測定ミス。「原因はこれか!」とテンションが上がってしまった。

UA-3Sオーディオ測定器はこの三種類の歪が測れるのだが、今までは1kHzしか測ってなかった。

100Hzの歪を小さい入力から段々上げて計ってたら、最初電圧が揺れてやりづらかった。電圧を上げると収まったので、小さい振幅の揺れだと思うが、これがモーターボーティングだと思う。

しかし大きく見ると特に三種類とも違いはない。

周波数特性はカソードパスコン有り(黄色)無し(青)で比べたが、多分負荷抵抗が違う、とかの要因だと思う。

カソードパスコンと周波数特性の関係をネットで調べたのだが、それっぽいのは無かった。手持ちの書籍で武末数馬氏の物を見ると出ていた。

パスコンで通る(正式にはカットされる)信号は上から下まで全周波数だと思っていたが、カットされるのは低域、と理解している。ある程度周波数が高くなるとカソードバイアス抵抗が通してしまうのでカットされるのは低域のみ、かな?まだ頭の中が整理できていない。

UA-3Sは、出力を測るときは8Ω規定となってしまうので、DS-3000が6Ωなので6Ωの固定抵抗の負荷でも測っている。この時は出力Wではなく電圧Vを測定して算出していた。その辺の違いが出たのだと思う。

最大出力は、入力と出力のグラフを作って頭打ちになるところが分かった。これは歪が5%を超えるところで真空管のDCバランスが崩れ始まるところだ。最大出力をここにするのは苦しいので、クリッピングポイントになるだろう。

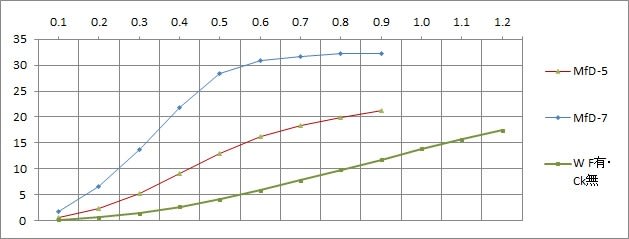

感度が違うと歪みの比較が出来ないので出力基準で歪率のグラフを作ってみた。なんかそれっぽいグラフになった。

なんとなくグラフと聴感が近付いてきたように思う。