地下鉄サリン事件30年目を迎えて、各新聞メディアらは事件を振り返る種々の特集を組み、多くの犠牲者を出した無差別テロ事件を風化させまいとする論説を張りました。その目的とするところは良いと思われるのですが、2025年3月20日東京新聞の社説『「陰謀論」に勝る理性こそ』には驚かされました。メディアやジャーナリズムが「権威を疑う事」「謙虚であること」という原則を失い、権力に阿り大衆を下に見て自らの権力を「報道の受け手」を従わせる道具にするという劣化が起こって久しいと痛感していたのですが、この社説は余りに痛い内容であり、メディア劣化の記録としても残しておく意義があると考えブログ題材としました。

〇 疑惑を陰謀論で片づけず、科学的思考と理性で判断する重要性

地下鉄サリン事件30年を記して、事件を知らない若い人にも理解しやすい様に「オウム真理教」や事件の概要を説明する事は良いと思います。そして信者を一般社会から隔絶した世界に閉じ込め、生活上必要な全ての金銭を供出させ、教祖の宗教的権威は詐欺的幻想と極限的環境を与える事で正常な判断ができない状態にするといった説明もその通りと思います。しかしここで大事なのは、当時一流大学の理系学生達の多くが教義に賛同して活動に参加したのは何故か、多くの疑惑がありながらメディアがある種スター性を持って教祖や幹部を紹介、報道したのは何故か、そして何故最終的にサリン散布による大量無差別テロという結論に結び付いたのかという論説であるはずです。

しかし社説が導く結論は驚くことに以下の様な内容でした。そのまま引用します。

(引用開始)

「予防」で有害性を知る

横浜国立大学の村山太一助教らが約2万人を対象に行った調査では「ワクチンの有害性は隠されている」「在日外国人が政治家やメディアを操っている」「地球温暖化はデマである」という陰謀論を「正しい」と答えた人はそれら言説を知る人々のそれぞれ約15%、約9%、約8%を占めました。

状況を複雑にしているのは、いったん信ずると正常な判断に戻ることが困難なことです。陰謀論を否定する証拠を示しても、改善がほとんど見られないそうです。

村山さんは「効果的なのは『予防』」と説きます。陰謀論に触れる前にその有害性を知り、科学的な真実を学んでおくことです。

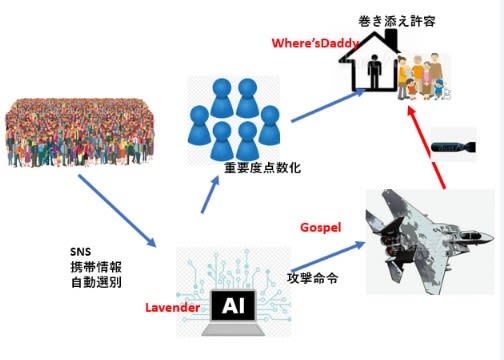

SNSや読書の履歴などデジタルデータを解析して、陰謀論に陥りやすい条件を備えた人々を割り出し、いち早く注意喚起する手法も研究されています。

陰謀論を信奉する人の特徴として、直感に頼る傾向や孤独感が指摘されています。思考停止に陥らずに熟慮する姿勢や、家族や友人ら信頼できる人々とのコミュニケーションも大切なのです。

戦争や気候変動、少子化、財政難など将来の不安や閉塞感を打ち破ろうと、極端な主張によりどころを求める人がいるかもしれませんが、それが悲惨な結果を招くことは教団が証明しています。衆知を集め、理性的に解決する姿勢こそが陰謀論を打破できるのです。

(引用終了)

いちいちツッコミは入れませんが、余りの内容に脱力とため息しか出ません。ジョージ・オーウェルの「1984に描かれたディストピアこそが混乱のない統制された社会を築く基である」と2025年の新聞は堂々と社説で述べるようになったのです。一方的な言論のみを真実と洗脳され、異なる意見、異論反論に接することを社会から隔絶されることで予防的に禁じられた結果「オウム真理教の悲劇」が起こったと言いながら、権力側の一方的結論のみが正しく異論反論を陰謀論と一括りにしてそれに接しないためには予防的に抹消(バン)することが大事だ、という論説を展開するとは少しは恥ずかしいとは思わないのだろうかと思います。

これがどこぞの宗教関係のプロパガンダ新聞ならば「あり」でしょうが、読者から金を取って記事を書いている、しかも「東京新聞」なのですから畏れ入ります。

〇 疑う事を禁じたら既に科学(サイエンス)ではない

当ブログでは今まで何度もカール・ポパーの反証可能性について触れました。私の東京医科大学における最終講義でも科学は疑いを持つことから始まる事を学生達への置き土産として話すことから始めました。以下に学報雑誌に掲載された私の最終講義の冒頭部分を載せます。

(引用開始)

- 医学と医学教育の位置づけ

最終講義を行う上で、医学と医学教育における大前提について話します。一つは、大学教育は高校までが「必ず答えの出る問題について学ぶ場」であるのに対して、大学は「必ずしも答えの出ない問題をいかに考えるか、という方法論を学ぶ場」である事です。だから普通は大学卒業にあたって独自性のある「卒業論文」を仕上げ、「方法論を学んだ証」とします。しかし現在の医学教育は「医療の均霑化」という国民の要求に答える必要もあって全国一律の教育目標の下、ある意味「専門学校化」して「未知への探求」を教育目標には上げていません。答えの出ない問題探求は大学院での医学研究で学ぶ事になりますが、国家試験では必ず答えが出る医学も実臨床の現場では必ずしも答えが一つとは限りません。

もう一つの大前提は、「西洋医学は演繹法で答えを出す自然科学の一分野である」という事実です。オーストリア生まれの英国の哲学者、カール・ポパーは1934年「探求の論理」を著し「演繹法に基づいたパラダイムの構築には反証可能性(疑問を持って検証すること)が必須である」と提唱しました。つまり自然科学の成立には常に「仮定、論理展開(研究)、結論」という演繹法の各ステップに疑問を持ち続け、疑問には確実な検証で答える必要性を強調したのです(図)。そしてこの理論が自然科学の成立には必須の条件であると受け入れられて来ました。疑問の提示を「禁止する」事は科学においてはあってはならないのであり、あらゆる「当たり前」とされる事にも疑問を持ち続ける事が「科学の進歩」と「信頼性」には必須なのです。

(引用終了)

〇 専門家 ≠ 正しい政治決断

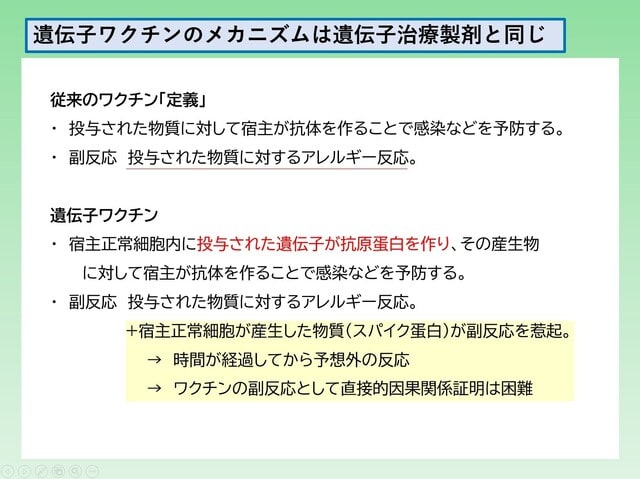

新型コロナワクチンの効果、安全性についての国会質疑で、「専門家による審議会」という権威で押し切る厚労省

政府各省庁が政策を進めるにあたり、その決定には必ず「専門家による審議会」で検討が行われます。科学技術の進歩により、物事を決定するにはその分野の知識が豊富な専門家による検討が必須であることは当然と思います。しかし専門家の役割は、当該問題事項について非専門家でも理解できるように物事の利点欠点などを解りやすく整理解説する事であり、最終的な決断は責任権者(政治家)が名前と顔を出し責任を明確にした上で行う必要があります。そして専門家は正しく解説はできるでしょうが、政治的決断が正しいという保証はありません。これは当然の事実ですが、「専門家の判断=正しい」がデフォルトとして刷り込まれているために、「専門家の判断に異議を言えない」「専門家の判断に責任は問えない」という形で「専門家による審議会」は政府役人にとって都合よく利用されているのが現実です。コロナワクチンに関する政府の答弁でも「専門家による審議会」という免罪符を多用してまるで専門家が常に正しい政治判断を下している前提で追求がかわされます。

〇 軍におけるジェネラル(将軍)の重要性

常に合理性が追求される軍事組織は、専門家と最終決断を下す権力者を明確に分けている事が手本となります。自衛隊や米軍では兵科といってそれぞれの士官、兵は軍内での自分の専門性を持って仕事をします。自衛隊では歩兵は普通科、砲兵は特科、戦車は機甲科であり、軍医は衛生科に属し、それぞれ軍服には専門科の徽章を付けます。徽章を見ればその軍人は何が専門かが解ります。例えば高射特科、偵察、需品、輸送、施設(土木工事)、法務など数多くあり、それぞれに軍の専門学校があります。これは旧軍でも同じで、私の父は一ツ橋在学中に学徒動員に取られたため陸軍主計少尉(今の会計科)でした。

この専門科は一佐(大佐)が最上級の位であり、将軍(ジェネラル)になると徽章を外して全ての科に精通(名前の通りジェネラル)する存在として最終決断を下す立場になります。勿論もともとの得意とする専門科はあるのですが、ジェネラルは幕僚会議などで一佐までの科ごとの専門家が示す状況解説を総合的に判断して軍の活動目標が達成できる決断を下すことになります。当然専門家と意見が異なる事は多々あります。ジェネラル(将軍)は「専門家がこう言ったから」という言い訳は一切しません。なぜなら軍の行動に対する決断は自分の責任で行っているからです。

私も師団司令部の医務官(幕僚)であった時、冬場の演習でインフルエンザの流行で部隊の無効率(病欠者による部隊の活動率)がどの程度であるかを日々師団長、幕僚長に報告し、人事(一部長)や後方支援(衛生を含む四部長)らと協議しながら防疫処置の必要性などを師団長に意見具申しました。

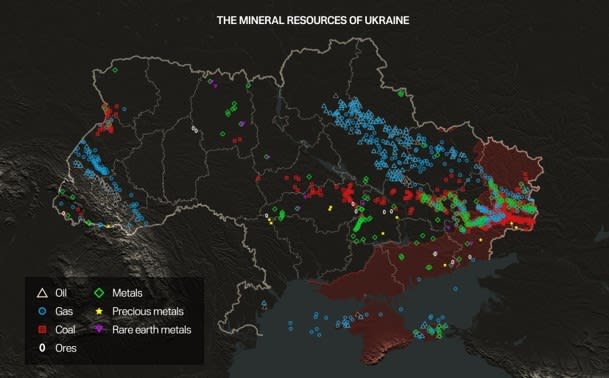

余談ですが、日本には制服自衛官の最高位である統合幕僚長(四つ星)は一人です。第二次大戦時、1,500万人の米軍を従える四つ星将軍は3名でした。しかし現在米軍(130万人)の四つ星将軍は44名もいます。多くの船頭が権力分散して自己主張すれば総合的な戦力は弱くなります。現在の米軍はウクライナ戦争で戦力が3倍に増加したロシア軍には勝てないと言われる所以です。

誰がどう言おうが決断は責任者(石破総理)が下さねばならない

決断を下すのは政治家(総理・大臣)なのですから、国会答弁において、「専門家による審議会」云々という言質は禁止すべきではないでしょうか。