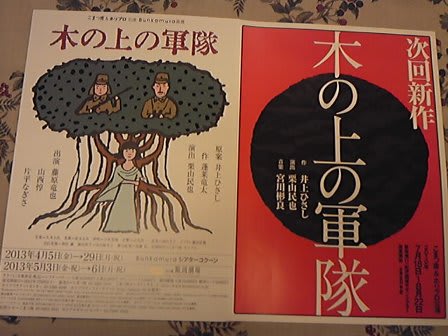

冒頭の写真は「木の上の軍隊」の2つのチラシだ。右の方は井上ひさしが癌闘病を公表した後、書き上げるぞと意思表明したかのような2010年の速報チラシ。そして左が今回2013年のシアターコクーン公演のチラシ。舞台公演のチラシとチケットはファイリングしているので、何冊か前をひっくり返したら幻に終わってしまった方もみつかったので並べて撮影。これだけでも感慨深い。

2010年の井上版にも主演する予定だった藤原竜也。井上さんが「ムサシ」に起用して惚れ込まれたのだろう。井上作品の演出を長年手がけてきた栗山民也の演出を受けるのは「かもめ」で観ている。

「相棒」の角田課長でお馴染みの山西惇は「人間合格」で太宰の親友役だったっけ。

【木の上の軍隊】原案:井上ひさし

作:蓬莱竜太 演出:栗山民也

以下は「Bunkamura」サイトのシアターコクーン公演情報からの引用。

「2010年4月に他界した日本を代表する劇作家、井上ひさしは亡くなる直前まである一本の作品を執筆しようとしていた。その作品が、「木の上の軍隊」である。戦争時、沖縄県・伊江島で、戦争が終わったのを知らぬまま、2年もの間、ガジュマルの木の上で生活をした2人の日本兵の物語が描かれるはずであったが、井上氏の急逝により、この舞台はその初日を迎えることはなかった。

本企画は、この実在のエピソードをもとに、才能溢れる若手作家の蓬莱竜太が新たな戯曲を書き下ろし、井上ひさしがもっとも信頼を寄せた栗山民也が演出を手掛ける、井上ひさしに捧げるオマージュ企画である。」

舞台中央にはガジュマルの大木の舞台装置がかなりの傾斜度で据え置かれている。アメリカ兵の掃討作戦から逃げて樹上に身を隠し、夜に下に降りて食料を調達するという日々を送る二人の兵隊。

本土からの軍人が上官(山西惇)で、島の志願兵が新兵(藤原竜也)。これは実話の二人の関係とは違うフィクション(出身の違いは正しくて上官と新兵という関係性が違う)だが、その二人のやりとりで日本と沖縄の関係があぶり出されてくる。ガジュマルの精(キジムナー)の存在は沖縄では身近なもののようで、それを語りの女(片平なぎさ)として配置したことで彼らの心の声が代弁される。

舞台上にはヴィオラ奏者がいてBGMの三線の音とともに物語を彩る。語る女はチラシではドレスになっているが、沖縄の庶民の女の着物姿で髪を巻き上げて止めた姿が美しく、物語の中の音として「アー」と「オー」の中間のような声を長く発することがあるのだが、綺麗な声でそういえば片平なぎさは歌手だったっけと思い出す。

軍隊の上下関係をきちんと守ってしゃべっている時は二人とも標準語だが、新兵が本音でしゃべる時は沖縄の言葉のイントネーションになる。その藤原竜也の力まずに沖縄風にしゃべるのが耳にやさしかった。

上官が指揮していた隊の兵たちはみな撃ち殺され、昼は相手の野営地を観察しながら息を潜め、手持ちの食糧や夜に下に降りて死体をあさって得たものを少しずつ食べるが餓えにさいなまれる。

米兵の荷物にもやがて手を出すようになり、ある日の野営地のパーティで上官だけは終戦を悟るが新兵にはそれを伝えない。

野営地のごみ捨て場で拾ったものを平等に分けていたのを嗜好品はとってきたものが優先だとかなんとか上官が言い出す我がままやら、雑誌のグラビアのヌード写真で自慰をすることから艶話になったりするところでしっかり笑いをとりつつ、二人の人間性をあぶりだす。

米軍の野営地がどんどん大きくなっていくのをじっと見続けるスタンスの違いもあぶりだされる。新兵は上官がこの島が変っていってしまうのが悲しくないでしょうと鋭く指摘する。

上官は新兵に不快感を常にもっていて、しょっちゅう殺意を抱く様子が心の声で語られ、ごみ捨て場に置かれた終戦を知らせる手紙を新兵が拾ったことからこの生活にピリオドを打つことになる最終盤、自分の「恥」を知る新兵を明確に殺そうとする場面に本音を語りだす新兵の長台詞が胸を打った。

自分も殺そうと何度も思ったけれど、「守られるものに怯え、怯えながらすがり、すがりながら憎み、憎みながら信じるしかありません」

そこで初めて上官は「この島は終戦の時間稼ぎに意味の無い戦場にされて犠牲に捧げられるのを俺たちは知ってたんだ」と島の人間には黙っていたことを吐露する。

二人は木を降りて、二度と再び会うことはなかったという。

しかしながらその二人の姿がガジュマルの上に再び現れるとその大木はまっすぐに屹立するように装置が動いていき、キジムナーの語る女が二人の心は木にとどまってこの島をいつまでも見ているというような台詞に、基地の爆音がかぶさっていく。あれはオスプレイの旋回音だろうか・・・・・・。

日本が沖縄にしてきたこと、今もしていることについて考えさせられる。そして、やっぱり「信じるしかない」ということを思い知らされる。

昨年の総選挙後、そして周辺諸国との関係から急速に軍事国家として一流になりたい政府の勢いが増してしまっている。心ある多くの人々が悲観的な気持ちになってしまっているが、やはりいつかはこの状況を変えられることを信じ、あきらめずに自分ができることをやっていくしかないのだという気持ちを噛みしめた。

帰宅してプログラムも一気に読んだ。

そういえば、2階のコクーンシートの右列から正面ブロックをみた時に最後列のセンターにひとり座っていた男性が井上さんの若い頃の写真のような感じがして、思わずそちらを双眼鏡で確認してしまった。そう、あれは蓬莱竜太さんだった。

生前の井上さんに会ったことがないという若手劇作家で、栗山さんと新国立劇場で一緒に仕事をして信頼されての今回の劇作となったという。井上さんの残した資料や栗山さんとの相談の中でここまで立派な作品を仕上げてくれたことに感動した。この企画によって井上ひさしマインドが確実に演劇界で継承されたようにも思えた。

それと舞台装置は松井るみで、やはり井上作品の「雨」での装置も素晴らしかったが、今回のガジュマルも最後の動かし方に驚かされた。

若い世代の演劇人の活躍も確認できたことも今回の嬉しい収穫だった。私も自分なりにやっていこう。

5月に名古屋にも来てくれるので嬉しいです。

・・・澤地久枝さんと話した時に、彼女が「姜さん、戦争になったら国というものは人間を護ってくれない。自分が引き揚げる時に、国というものがいかにあてにならないか、骨身に沁みてわかった」と述界していたんですよ・・・

満州や朝鮮からの引き揚げ者の方々、沖縄の方々が日本軍が日本人を護るものではなかったという証言をされているのを散見します。

「国民を守る」というのは抽象概念として使われ、その場合の「国民」というのは一人一人の人間ではないのですが、そのあたりをわざとわかりにくくされている気がします。

★あいらぶけろちゃん様

>安倍さんたちの主張に乗っかる一般人......表面的に正義感にあふれた発言に乗せられやすい人がこんなにいるのかという感じです。過去の歴史、それも為政者の視点ではなく庶民の視点からきちんと学ぶという機会がなかった人たちだと思います。

今からでもなんとか知らせる活動をしたいです。

★hitomiさま

5月の名古屋公演のレポアップを楽しみにしています。