続けて12日に観たル テアトル銀座歌舞伎の昼の部の感想を書くことにする。

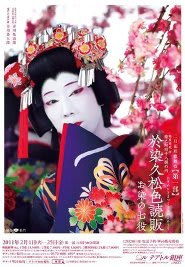

この間、亀治郎はTVの嵐やTOKIOの番組にこの公演の宣伝のために連続して出演していたが、その度に映し出された公演のポスターやチラシの写真撮影は蜷川実花さんのもの。父の蜷川幸雄が「NINAGAWA十二夜」で歌舞伎の演出を手掛けた後、坂田藤十郎襲名披露公演で実花さん撮影の写真が使われて、なるほど父娘で歌舞伎界とのご縁が深まったのだなぁと思ったものだった。そして今回、染五郎×亀治郎の二枚看板の花形歌舞伎でまた実花さんの写真ということになったことにニヤリ。「NINAGAWA十二夜」で亀治郎を面白いと思った蜷川幸雄が亀治郎をヒロインにオールメールの「じゃじゃ馬馴らし」を生み出したことともつながったんだろうなぁと。

実花さんは雑誌などにグラビアページももっているし、吉原を舞台にした漫画「さくらん」の映画で監督業にもデビュー。親の七光りじゃないかという映画の現場の雰囲気の中で苦労しながら立派に仕上げて話題になった人でもある。とにかくその作品は実に現代的で色使いが大胆。紙衣姿の伊左衛門に扮した藤十郎の写真にも花が散っていた。今回の亀治郎のお染の写真も花の枝から顔を出したお七という大胆な構図が実にいい。

ル テアトル銀座はこれまでも何度も観劇している劇場だが、1月の繭玉飾りに鬼などの面をつけて2月用にアレンジされた飾りで華やかになったロビーがなんとなく嬉しい。定式幕を初めてつけた記念にそのイメージで短冊状に並べたマシュマロもお土産売り場に並び、気分を盛り上げる工夫を感じた。

「お染の七役」は平成15年=2003年10月の歌舞伎座で玉三郎で見たのが初見。福助の舞台も観ている。正直、面白い物語というものではなく早替りを楽しむ演目だと思っていた。

今回の澤瀉屋版はさにあらず、早替りを楽しませる部分もさらに手がこんでいるし、物語としても十分面白かった。猿之助が1991年に演じたものを今回は奈河彰輔と猿之助の改補・演出で練り上げてくれている。猿之助が亀治郎には自分以上に適した演目だとプログラムに言葉を寄せているので、“猿之助四十八撰”を亀治郎に本格的に芸を継承させる意欲も伝わってきて、この伯父と甥のタッグの仕事にも大いに期待をかけているところだ。

【於染久松色読販(おそめひさまつうきなのよみうり)】市川亀治郎七役早替り相勤め申し候

以下、公式サイトよりあらすじをほぼ引用。

宝永年間(1704~1711)に、大坂で起こったお染と久松の心中事件は世間を賑わし、すぐに歌舞伎や人形浄瑠璃に取り上げられた。文化十年(1813)三月、江戸森田座において、大南北と称される四世鶴屋南北の作により初演。主要人物七役を早替わりで演じるという趣向が受け、大人気となった作品。

質店油屋の娘お染と山家屋清兵衛の縁談が進められているが、お染には久松という言い交わした相手がいる。しかし、久松にもお光という許嫁があり、元は武家の子息で、紛失した御家の重宝の短刀と折紙を捜している。姉の竹川も久松の身を案じ、短刀の探索の金の工面を土手のお六に頼む。お六と亭主の鬼門の喜兵衛は、油屋で金を騙し取ろうとしますが、あえなく失敗します。一方お染は、久松の子を宿しながらも、母親の貞昌の説得にあい、ついに家を抜け出して...。

今回の主な配役は以下の通り。

お染/久松/竹川/小糸/土手のお六/貞昌/お光=亀治郎

鬼門の喜兵衛=染五郎 油屋多三郎=宗之助 番頭善六=錦弥

山家屋清兵衛=友右衛門 庵崎久作=門之助

油屋太郎七=秀調 髪結亀吉=亀三郎

船頭長吉=亀鶴 女猿廻しお作=笑也

序幕第一場「柳島妙見の場」での早替りが多いことにすぐ気がついた。この冒頭の場で七役全部を登場させて早替りを見せるのが澤瀉屋版の特徴とのこと。開幕してすぐの「つかみ」の工夫ということだろうと納得。

さすがにお染の時はチラシ写真のようなくらくらする可愛さはない。双眼鏡で観察すると眉を描くお役は早替り用の伸縮性の羽二重で眉のところを装着しているということもある。

奥女中の竹川、後家貞昌、土手のお六は安心して観ていられる。芸者小糸、田舎娘の許嫁お光ももよい。予想以上によかったのは久松。元は武家の跡取りで今は手代になっているという風情があり、お染が惚れるのも無理はないという感じがした。一番難しいのがお染だろう。初めての恋に一直線の初心なお嬢さんというのは作って演じるのではクサくなる。このあたりは玉三郎のお染が実によかった。亀治郎の七役の演じ分けは演じ分けるだけでまだまだ手一杯というところだと思ったが、この難しい演目も上演を重ねるうちによくなっていくだろうという期待がもてる初役の舞台だったと思う。

お染久松ものの狂言は他にもいろいろあって昨年5月には文楽の「新版歌祭文」を観ている。久松の乳母の里が野崎で、兄妹のように育ったお光と結婚させるということにしているので許嫁のお光がヒロインとなる「野崎村」は歌舞伎の見取り上演でもよくかかるが、こちらの「於染久松色読販」にはそのあたりは出てこない。しかしながら夜の部の「女殺油地獄」とは野崎つながりであり、油屋つながりというのも狂言立てとして面白い。

土手のお六は元は千葉家の家来石津の女中で、同じ家中の鈴木弥忠太の家来だった鬼門の喜兵衛と不義となり、処罰されるところを竹川に救われている。その恩義で竹川のお役に立とうと奮闘する。ここでも主の許可をえない色恋沙汰はご法度という「不義」で死ななくてすんだことへの恩義で動くという江戸時代の価値観をきちんと踏まえると、土手のお六がよく理解できると思う。歌舞伎の「悪婆」は男への心中立てやら忠義やらで実を通すところが魅力。

その奮闘のひとつが竹川のために大金を用立てるための「瓦町油屋の場」での強請である。夫の鬼門の喜兵衛とともに強請をはかるが、嫁菜売り(久作)の死体とみせかけた丁稚が生き返り、大失敗して四手駕籠を二人では担いでのひっこみも可笑しい。

ここがチャリ場となるだけに、お店の者も張り切って当世のギャグもてんこもり。「楽しんご」の「ドドスコスコスコ、ラブ注入」はなんとかTVで知っていたのでついていけた(笑)

強請に失敗した喜兵衛が実は久松の家の重宝を盗んだ犯人で、質草となっている刀が油屋にあるのを土蔵から盗み出し、元の弥忠太を殺したと思ったら、久松の手にかかってあえなく絶命。ここでも夜の演目と殺し殺される者を逆転して配役してある妙に悦に入る。

大詰、向島道行の場。お染は久松と一緒になれないならば大川に身を投げようと家を出、その駕籠を久松が追っていく。お染に横恋慕する番頭善六が駕籠かきに頼んでさらおうという企みもあるようだ。

久松の心が自分にないと知ったお光が正気を失った態で久松を追ってきて、通りかかった船頭長吉と女猿廻しお作がお光をなだめる。ここが所作立て。亀治郎の狂女の踊りが実にいい。大詰は前半と違って早替り用の伸縮性の羽二重は眉落としのお六のところで装着。お光のところでたっぷりと表情を楽しませてもらえる。4月の新国劇と共演しての「保名」もいいだろうなぁと思いを馳せる。

最後は土手のお六が折紙を手に入れてきて久松に届け、御家再興を促し、追い手から久松とお染を逃がしての立ち回り。

四天との立ち回りで「おもだかや」と大書された傘が広がる中で極まり、亀治郎のお六が手をついて「昼の部はこれぎり~」と口上を述べて幕。

猿之助歌舞伎の3S(ストーリー、スピード、スペクタクル)が楽しめた舞台だった。満足。

昼は亀治郎に染五郎がつきあって、夜はその反対というのがまた実によい組み合わせ。気心がしれた二人の舞台はこれからも楽しみだ。

そうそう、「お染の七役」という演目としては、前進座の國太郎でも観てみたいと思っている。元々5代目の國太郎の当たり役でもあり、玉三郎も初役の時に教えを乞うているので、昔ながらの演出を前進座で観てみたいということだ。当代國太郎も「切られお富」がよかったので、土手のお六も観てみたいという思いが強くなった。

2/18昼の部「女殺油地獄」の記事はこちら

澤瀉屋版「お染の七役」についての補足の記事はこちら

この間、亀治郎はTVの嵐やTOKIOの番組にこの公演の宣伝のために連続して出演していたが、その度に映し出された公演のポスターやチラシの写真撮影は蜷川実花さんのもの。父の蜷川幸雄が「NINAGAWA十二夜」で歌舞伎の演出を手掛けた後、坂田藤十郎襲名披露公演で実花さん撮影の写真が使われて、なるほど父娘で歌舞伎界とのご縁が深まったのだなぁと思ったものだった。そして今回、染五郎×亀治郎の二枚看板の花形歌舞伎でまた実花さんの写真ということになったことにニヤリ。「NINAGAWA十二夜」で亀治郎を面白いと思った蜷川幸雄が亀治郎をヒロインにオールメールの「じゃじゃ馬馴らし」を生み出したことともつながったんだろうなぁと。

実花さんは雑誌などにグラビアページももっているし、吉原を舞台にした漫画「さくらん」の映画で監督業にもデビュー。親の七光りじゃないかという映画の現場の雰囲気の中で苦労しながら立派に仕上げて話題になった人でもある。とにかくその作品は実に現代的で色使いが大胆。紙衣姿の伊左衛門に扮した藤十郎の写真にも花が散っていた。今回の亀治郎のお染の写真も花の枝から顔を出したお七という大胆な構図が実にいい。

ル テアトル銀座はこれまでも何度も観劇している劇場だが、1月の繭玉飾りに鬼などの面をつけて2月用にアレンジされた飾りで華やかになったロビーがなんとなく嬉しい。定式幕を初めてつけた記念にそのイメージで短冊状に並べたマシュマロもお土産売り場に並び、気分を盛り上げる工夫を感じた。

「お染の七役」は平成15年=2003年10月の歌舞伎座で玉三郎で見たのが初見。福助の舞台も観ている。正直、面白い物語というものではなく早替りを楽しむ演目だと思っていた。

今回の澤瀉屋版はさにあらず、早替りを楽しませる部分もさらに手がこんでいるし、物語としても十分面白かった。猿之助が1991年に演じたものを今回は奈河彰輔と猿之助の改補・演出で練り上げてくれている。猿之助が亀治郎には自分以上に適した演目だとプログラムに言葉を寄せているので、“猿之助四十八撰”を亀治郎に本格的に芸を継承させる意欲も伝わってきて、この伯父と甥のタッグの仕事にも大いに期待をかけているところだ。

【於染久松色読販(おそめひさまつうきなのよみうり)】市川亀治郎七役早替り相勤め申し候

以下、公式サイトよりあらすじをほぼ引用。

宝永年間(1704~1711)に、大坂で起こったお染と久松の心中事件は世間を賑わし、すぐに歌舞伎や人形浄瑠璃に取り上げられた。文化十年(1813)三月、江戸森田座において、大南北と称される四世鶴屋南北の作により初演。主要人物七役を早替わりで演じるという趣向が受け、大人気となった作品。

質店油屋の娘お染と山家屋清兵衛の縁談が進められているが、お染には久松という言い交わした相手がいる。しかし、久松にもお光という許嫁があり、元は武家の子息で、紛失した御家の重宝の短刀と折紙を捜している。姉の竹川も久松の身を案じ、短刀の探索の金の工面を土手のお六に頼む。お六と亭主の鬼門の喜兵衛は、油屋で金を騙し取ろうとしますが、あえなく失敗します。一方お染は、久松の子を宿しながらも、母親の貞昌の説得にあい、ついに家を抜け出して...。

今回の主な配役は以下の通り。

お染/久松/竹川/小糸/土手のお六/貞昌/お光=亀治郎

鬼門の喜兵衛=染五郎 油屋多三郎=宗之助 番頭善六=錦弥

山家屋清兵衛=友右衛門 庵崎久作=門之助

油屋太郎七=秀調 髪結亀吉=亀三郎

船頭長吉=亀鶴 女猿廻しお作=笑也

序幕第一場「柳島妙見の場」での早替りが多いことにすぐ気がついた。この冒頭の場で七役全部を登場させて早替りを見せるのが澤瀉屋版の特徴とのこと。開幕してすぐの「つかみ」の工夫ということだろうと納得。

さすがにお染の時はチラシ写真のようなくらくらする可愛さはない。双眼鏡で観察すると眉を描くお役は早替り用の伸縮性の羽二重で眉のところを装着しているということもある。

奥女中の竹川、後家貞昌、土手のお六は安心して観ていられる。芸者小糸、田舎娘の許嫁お光ももよい。予想以上によかったのは久松。元は武家の跡取りで今は手代になっているという風情があり、お染が惚れるのも無理はないという感じがした。一番難しいのがお染だろう。初めての恋に一直線の初心なお嬢さんというのは作って演じるのではクサくなる。このあたりは玉三郎のお染が実によかった。亀治郎の七役の演じ分けは演じ分けるだけでまだまだ手一杯というところだと思ったが、この難しい演目も上演を重ねるうちによくなっていくだろうという期待がもてる初役の舞台だったと思う。

お染久松ものの狂言は他にもいろいろあって昨年5月には文楽の「新版歌祭文」を観ている。久松の乳母の里が野崎で、兄妹のように育ったお光と結婚させるということにしているので許嫁のお光がヒロインとなる「野崎村」は歌舞伎の見取り上演でもよくかかるが、こちらの「於染久松色読販」にはそのあたりは出てこない。しかしながら夜の部の「女殺油地獄」とは野崎つながりであり、油屋つながりというのも狂言立てとして面白い。

土手のお六は元は千葉家の家来石津の女中で、同じ家中の鈴木弥忠太の家来だった鬼門の喜兵衛と不義となり、処罰されるところを竹川に救われている。その恩義で竹川のお役に立とうと奮闘する。ここでも主の許可をえない色恋沙汰はご法度という「不義」で死ななくてすんだことへの恩義で動くという江戸時代の価値観をきちんと踏まえると、土手のお六がよく理解できると思う。歌舞伎の「悪婆」は男への心中立てやら忠義やらで実を通すところが魅力。

その奮闘のひとつが竹川のために大金を用立てるための「瓦町油屋の場」での強請である。夫の鬼門の喜兵衛とともに強請をはかるが、嫁菜売り(久作)の死体とみせかけた丁稚が生き返り、大失敗して四手駕籠を二人では担いでのひっこみも可笑しい。

ここがチャリ場となるだけに、お店の者も張り切って当世のギャグもてんこもり。「楽しんご」の「ドドスコスコスコ、ラブ注入」はなんとかTVで知っていたのでついていけた(笑)

強請に失敗した喜兵衛が実は久松の家の重宝を盗んだ犯人で、質草となっている刀が油屋にあるのを土蔵から盗み出し、元の弥忠太を殺したと思ったら、久松の手にかかってあえなく絶命。ここでも夜の演目と殺し殺される者を逆転して配役してある妙に悦に入る。

大詰、向島道行の場。お染は久松と一緒になれないならば大川に身を投げようと家を出、その駕籠を久松が追っていく。お染に横恋慕する番頭善六が駕籠かきに頼んでさらおうという企みもあるようだ。

久松の心が自分にないと知ったお光が正気を失った態で久松を追ってきて、通りかかった船頭長吉と女猿廻しお作がお光をなだめる。ここが所作立て。亀治郎の狂女の踊りが実にいい。大詰は前半と違って早替り用の伸縮性の羽二重は眉落としのお六のところで装着。お光のところでたっぷりと表情を楽しませてもらえる。4月の新国劇と共演しての「保名」もいいだろうなぁと思いを馳せる。

最後は土手のお六が折紙を手に入れてきて久松に届け、御家再興を促し、追い手から久松とお染を逃がしての立ち回り。

四天との立ち回りで「おもだかや」と大書された傘が広がる中で極まり、亀治郎のお六が手をついて「昼の部はこれぎり~」と口上を述べて幕。

猿之助歌舞伎の3S(ストーリー、スピード、スペクタクル)が楽しめた舞台だった。満足。

昼は亀治郎に染五郎がつきあって、夜はその反対というのがまた実によい組み合わせ。気心がしれた二人の舞台はこれからも楽しみだ。

そうそう、「お染の七役」という演目としては、前進座の國太郎でも観てみたいと思っている。元々5代目の國太郎の当たり役でもあり、玉三郎も初役の時に教えを乞うているので、昔ながらの演出を前進座で観てみたいということだ。当代國太郎も「切られお富」がよかったので、土手のお六も観てみたいという思いが強くなった。

2/18昼の部「女殺油地獄」の記事はこちら

澤瀉屋版「お染の七役」についての補足の記事はこちら