* 二つの故郷

誰もが故郷を持っている。

「故郷」を辞書でひけば、第一義に「生まれ育った土地」とある。「こきょう」とも「ふるさと」とも呼ぶことができる。

生まれたところと育ったところが同じか、近辺あるいは同一県内だったら、あなたの故郷は?の問いに容易に答えられるだろう。

しかし、生まれたところと育ったところが違う場合は、どちらを故郷というのだろう。

生まれは○○だが、育ったのは□□ですと、少し間を置いて答えることになるだろう。育ったところというのは、 おおよそ高校時代まで、あるいは自立するまでを言うのだろうから、その間に引っ越しを繰り返した場合は複数の場合にもなるだろう。

僕の場合も、故郷は?の答えには、少しの心の逡巡を要する。

* 第二の故郷、佐賀県杵島郡大町町

先月の11月に佐賀の実家に帰った。

実家といっても、両親がなくなったあとの佐賀の田舎には古い家だけが残ったままだった。東京に住む僕は時々そこに帰って、気が向くまま何日か滞在した。

佐賀県杵島郡大町町。

大町町は、佐賀の炭鉱王と称された高取伊好が経営した、北方・大町・江北町にまたがる佐賀県最大の炭鉱「杵島炭鉱」の本拠地があった、この地域の中心の町であった。地理上では、佐賀県のほぼ中央に位置する。

日本の近代化・工業化とともに栄えた炭鉱の町は、僕がもの心つく頃、1950年代から60年代にかけての頃は、町は活気に充ちていた。

町の脇には、なだらかなピラミッドのようなボタ山が、町を睥睨(へいげい)するかのように横たわり、町の中心には大きな2本の煙突が町を見張るスフィンクスであるかのように高く聳えていた。

町の中心にある様々な店が軒を並べる商店街はいつも多くの人が行き交い、通りには大型トラックが走り抜け、石炭と鉱夫を乗せたトロッコ電車が町を横断していていた。

町には2つの映画館とパチンコ店があり、通りには赤線だか青線もあった。赤(青)線については僕が精神的に幼すぎたのか記憶に薄いが、あとでこの一帯だと知り歩いたが、すでに面影はない。

学校に通じる通りの横に、大きな野球グラウンド「杵島球場」があり、県下唯一のノンプロ球団「杵島炭鉱」の選手がいつも練習や試合を行っていた。ここから、元巨人のV9時代の内野手、黒江透修を輩出した。

この球場で西鉄ライオンズ対東急フライアーズの試合が行われたこともあり、のちに当時の思い出を豊田泰光(元西鉄ライオンズ)が新聞に語っていた。

街の賑わいを象徴するように、小学校の生徒数が4,000人を超え全国一のマンモス校と話題になったこともあった。教室が足りなく新校舎を造っている期間、朝からと午後からの2部制の授業が行われていた時期もあった。

あれは、1960(昭和35)年だった。空からヘリコプターで撮った写真の、小・中学校の校庭で作った、人文字の溢れるような生徒のただなかに僕もいた。

しかし振り返れば、僕が育ったその時代は、黒ダイヤともてはやされた石炭産業の最後の残照の季節であった。エネルギー変換の時代の流れのなかで、石炭産業は合理化を余儀なくされ、杵島炭鉱は1969(昭和44)年に閉山となり、街をも一変させた。

それでも、周りの変化にもかかわらず、町は諦念とも超越とも思えるように淡々と移りゆく月日を生き続けてきた。

今は町を歩いても、炭鉱の足跡も栄華の面影も見つけることは難しい。移り変わっていく季節に落とす影とともに、静かに流れる穏やかな風の香りを、僕は毎年実家に帰って感じ続けてきた。

街並みは変わったが、北に見える「鬼が鼻」に連なる「聖岳」の山並みや、南に蛇行する「六角川」の川の流れは少しも変わっていない。

高校までその地で育った僕は、佐賀県大町町が「故郷」という思いが強い。

こうやって文を書く場合でも、帰郷や帰京という熟語の場合はともかく、東京から佐賀の実家に行く場合は「帰る」と、逆に佐賀から東京に行く場合は「戻る」と、使い分けてきた。

そこは僕の帰るところ、僕の「ふるさと」、第二の「故郷」である。

* 第一の故郷は、満州

第二の故郷と言ったのは、僕が生まれたのは育った佐賀とは違うからである。

僕が生まれたのは、旧「満州」(中国東北部)である。父が戦前、満州国の役人で、安東(現丹東市)および新京(満州国の首都・現長春市)にて勤務していて、戦後(第二次世界大戦後)、僕は安東市で生まれた。

母と共に日本に引き揚げ帰国したのは1946(昭和21)年10月で、まだ1歳にもならない乳飲み子のときで、当然のことながらその時の記憶はない。敗戦により父はソビエト連邦(ソ連)のシベリアに抑留され、帰国したのは3年後であった。

同じ満州引き揚げ体験をした作詞家で作家のなかにし礼(彼は当時8歳であった)と同じ時期に、中国の葫蘆島から出港し、佐世保港に着いた。

女優の浅丘ルリ子は新京(長春)で生まれ、彼女の父親が僕の父と同じ満州国経済部(新京にある)に勤務していた時期があったようだ。彼女が新京(長春)を訪ね歩くというドキュメンタリー番組で、初めてそのことを知った。

作家の五木寛之は1947(昭和22)年、15歳のとき、朝鮮から引き揚げてきている。

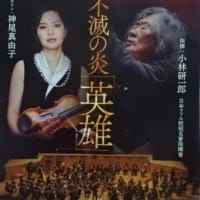

しかし、何といっても「満州」と言えば李香蘭(山口淑子)であろう。敗戦時、「漢奸(かんかん)」の容疑で逮捕された彼女を救う鍵となったのが彼女の戸籍謄本で、そこには「佐賀県杵島郡北方町…」と書いてあった。彼女の父親が佐賀県北方町出身であった。

2015年に旧満州地方の長春(新京)を中心とした中国東北部を旅行したが、満州のことはいまだちゃんと書いたことがない。いつか書くことになるだろう。

* 佐賀の実家を懐喪失

こうした経緯のあと、もの心ついたときは、僕は佐賀の大町にいた。高校を卒業するまで佐賀にいて、東京の大学に行くために佐賀を離れ上京した。

それでも、東京に出てからも毎年休暇には佐賀に帰ったし、年末には必ず佐賀の実家で正月を迎えるのが慣わしだった。両親がなくなり誰もいなくなった後も、年末には帰り、そこで一人正月を迎えるのを常としていた。そうすることを自分に課していたし、悦びでもあった。

しかし、当然のことだが次第に家は老朽化し、帰るたびに溜息をつきたくなるような雑草や木が蔓延る庭の手入れが重荷になってきた。それに、過疎化する町を象徴するように、かつて栄えた商店街は年々シャッターを閉める店が増えて、買い物や食事にも苦労がつきまとうようになってきた。

それでも数年前までは、口笛を吹きながら自転車で隣町まで買い物に行っていたのだが。

そういう経過もあって、2、3年前から思案していたのではあるが、老朽化した家を放置するわけにもいかず、今年、ついにこの家を解体し更地にすることにしたのだ。

業者に依頼し具体的に解体することが決まると、やはり寂しさが募ってきた。

もう帰る家がなくなるのかと思うと、ふるさとを突然なくしたような気になってきた。

古い家も、見慣れた居間の窓からいつも見ている鬼が鼻(山)や聖岳の山々も、その山の上に広がる青い空に浮かぶ白い雲も、見える風景すべてがいとおしく感じるのだった。(写真)

そして、家に連なる裏の細い石段の小道も、その石段を通るといつも吠える黒い犬がいる家も、家の脇に立つ電信柱さえも、この世から消えてなくなるのではないかという切なささえも湧いてくるのだった。

生まれ「故郷」は、歴史という時代の大きな波のなかでの、失われた「満州」という幻影に塗(まぶ)されていた。それゆえ、遥か彼方への郷愁の想いだけが心の中に投影されていた。

そして今、育った「ふるさと」もなくなるのかと思うと、現実的な大きなものを失ったような喪失感が生まれてきたのだった。

しかし、だ。

いつだって「故郷」はそこにある。人の心とは無関係に、あり続けているだろう。

ノートを

私は全然覚えはないです。

多分学校に送られて李香蘭さんと配布された

のでしょう。

学校は炭鉱で栄えた多久の方です。

今は寂れてしまっている悲しい故郷です。

李香蘭こと山口淑子が、多久の学校に来たのですね。

1958(昭和33)年に映画界を引退していますので、おそらく女優時代の最後の頃だと思います。

今思えば、素晴らしい出来事です。

大町にも北方にも、李香蘭が来たという記憶や話も聞いたことがありません。

戸籍のある北方町ではなく多久に来た、そしてノートを配ったというのは、どうしてだろうと思うと、いろいろ想像をかきたてます。

多久は、北方、大町の北に位置する炭鉱町でした。

西渓公園には、佐賀の炭鉱王と称された高取伊好の銅像がありますね。

大町から鬼が鼻(山)を超えたら、そこは多久でした。

ごめんなさい分からないです

ノートを李香蘭さんから

もらったとは2,3度聞いてます。

あとサザエさんの作家の町子さん一家も

炭鉱の技師さんだった関係で住んで

おられたようです。

最初の「サザエさん」は、福岡のフクニチ新聞社の「夕刊フクニチ」で連載開始しています。

ブログをよん読んで、私もいつか同じ感情に浸る日が来るのかと、思いを馳せております。

私の両親、祖父母は今も大町町に住んでおります。

祖父母はもちろん全国一と言われたマンモス校出身です。

昔は炭鉱で栄えた町であり、遊郭や映画館もあったと、祖母から聞かされています。

ただ今後の生活のことを考えると、やはり都会に越して過ごすしか選択肢は無いように思います。

今後大町町にもし戻ったとしても、人口減少、高齢化により、福祉サービス等々は量も質も低下し、住める環境でなくなることは容易に想像できます。

私の祖父は大町町役場に勤めており、町の発展に貢献しました。現在の老人ホームであるすみれ園や、駅前の噴水などの施設は、私の祖父が建設したものでした。

私の祖父が一生懸命に町のために尽力したにもかかわらず、私は京都に移り住むことになってしまい、なかなかもの寂しい思いもありますが、仕方ないことでもあるかと思います。

故郷は心の中にあるという言葉を信じ、この町で育ったことを忘れずに、まえをむいて、

いきていきたいとおもいます。

大町町はいい街です。

その昭和の全盛期は、日本の高度成長を象徴するかのように、県下のどの街よりもエネルギッシュで輝いていました。

しかし現在、過疎化する地方の街は、哀しいかな、老木のように静かに葉を落とし、枯れ木になろうとしています。

遠くからでも、その陽に浴びた青葉の栄華を、ひとときでも偲びましょう。

ふるさとは、遠くにありて思うもの…となりました。

コロナ禍もあって、もう2年以上佐賀に帰っていません。

帰ると言ってもそこにはもう家がないので、旅人のようにホテル滞在となりますが。

いなかのくんち祭りの、流鏑馬をまた肌で感じたいものです。