横浜に居た頃は2月ともなれば、蝋梅、梅、河津桜、菜の花と春の花を求めてあちらこちら走り回っていた。信州では例年なら、まだコタツに潜り込んでいる頃なのだが、今年はほとんど雪が降らず、我家の梅も咲き始めた。

1月末と1ヶ月は早く咲き始めた我家の福寿草も、もう盛りを過ぎようとしている。

TVで辰野町の福寿草祭りが月末にあると放送していたが、この気候ではそれまで持つまいと、今日、出かけて見た。辰野町で福寿草がどこか情報を求めてウロウロ。辰野駅には無く、市役所の観光課まで押しかけて、ようやく場所判明。グーグルマップの案内で少し迷ってようやく沢底の村の入り口に到着。

山間の寒村で、もう人が住んでいない?家の土手に福寿草が咲いている。

途中の福祉施設の軒先には凍り餅が吊下げられている。やはりこの辺りもすごく寒いのだろう。

まず村の自慢?日本最古の道祖神にお参りして、

福寿草の見物を続けましょう。淡々と村の中を過ぎ、山中の田畑ののどかな風景に突入。

こんな日当たりの良い田畑の土手に福寿草が群生しているかもと来たのだが、日ごろの草刈りのせいか?このあたりに福寿草は全くない。おとなしく村に下りましょう。

ねえ、ヤギさん、どのあたりに福寿草は咲いてるの?

あ、道路の上、南斜面に群生地がありました。

綺麗に咲いてますね。多分今が一番の見頃。

途中で群生地の地図をお持ちの夫妻と会えたので、地図を見せてもらう。

あっ、こんな個人の家の土手に松の葉を敷いて、きちんと手入れされた福寿草が咲いている。我家もこんな風に手入れすれば福寿草が群生するようになるのかな?

十分福寿草を鑑賞できたので、帰りましょう。天竜川の簗の近く、取水口近くの人工の滝。

岡谷のファミレスで昼食後、塩尻峠を休み休み登る。やっと峠を越えた。

サンサンワイナリーで一休みして、

我家の近くの城戸ワイナリーの向こうに聳える穂高連峰を眺めて、今日の福寿草見物は終わり。

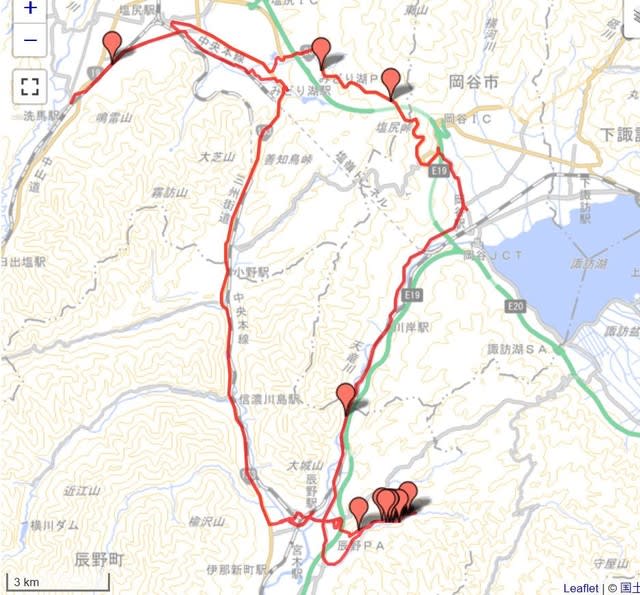

走ったのはこんなコース、65km。