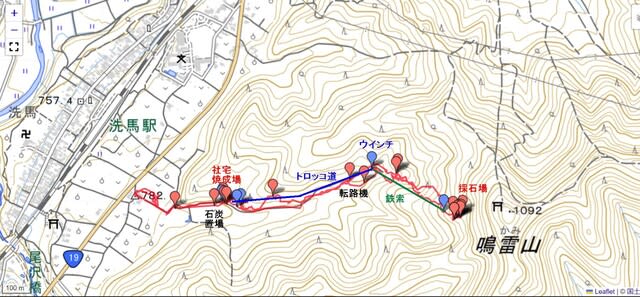

3/1㈯の産業遺構見学会の下見、後半は傾斜が急になり、トロッコでは石灰岩を運べないので、鉄索=ケーブルリフトで採掘した石灰岩を降ろすルートを辿り、石切り場へと登るパート2である。下図の地図の右半分、緑色の部分である。(地図ダブルクリックで拡大可能な地図へ)

鉄索の出発点、ここにエンジン付きのウインチを設置し、110mの標高差を鉄索=ケーブルリフト(スキー場のリフトの簡易型を想像してほしい)にモッコをつけ、そこに石灰岩を入れて、トロッコ道終点まで運んだわけである。

急な斜面を這いながら、20mほど登り、鉄索の開始点を見下ろす。

逆に上の方を見上げると、鉄索が通ったルートがわずかに空いているのが分かる。

道なき道を2本の杖を頼りによじ登る。尾根に出て木々が途切れると、鉄索の終点の石垣が突然見えてきた。

鉄索上部終点下に辿り着き、後ろを振り返ると、この絶景。

洗馬の集落の向こうに白く輝く穂高連峰と常念岳が聳えている。

鉄索終点のあたりは平に開けていて、採石現場から鉄索まで石灰岩を運んだトロッコのレールが打ち捨てられていた。

ここは標高950m、鳴雷山山頂1092mの直下で、山頂まで水平距離で150mしかない。藪の向こうに石灰岩の採石現場が見える。広角レンズで収まりきらない広さだ。

大きな岩の割れ目にタガネを打ち込み、Φ4cm、長さ30cm位の穴を穿ち、そこにダイナマイトを押し込んで、爆破、小さくなった石灰岩をモッコに収めて、鉄索で降ろしたのだそうだ。

削岩機を使わなかったか聞いたら、手で穴を穿ったとのこと。

さらに左側に行くと、市民タイムスの記事に出ていた、数十年前の人身事故の現場だそうだ。爆破後の不安定な岩が崩れ、採掘員が一人死亡、数人が怪我をしたとのこと。しばし慰霊のお祈りをする。

石灰岩の採掘現場も見終わって、さぁ帰ろうと、手を伸ばした木には、、、

熊の爪痕、それもまだ新しい。冬眠覚めの時期でもあり、大人数で来ているので大丈夫とは思うもののギョッとする。最後に鉄索終点横の見晴らしの良い地点で集合写真を撮って、下山の途に就いたのであった。

帰り道で朝最初に訪れた社宅跡の下にあった石炭置場に寄ると、地面には60年前の良質な石炭がまだゴロゴロしていた。

往復で4.4kmなのに、標高差は220mと、かなりキツイ登山ではあったが、4月の陽気で風もなく、身近にあるのに全く知らなかった産業遺構を楽しくめぐる登山であった。