アヘン貿易を続けるために、同貿易の取り締まりに乗り出した清国に対して戦争に訴えたアヘン戦争は、栄えあるイギリスの歴史において汚点ともされています。倫理的な側面からの反対論を排して、閣議決定と英国議会における激しい議論を経て、結局、賛成多数を以って遠征軍派遣を決断したのですから。アヘン戦争は、大英帝国を以って7つの海を支配し、パックス・ブリタニカをもたらしたイギリスにとりまして、ジェントルマンの国の面目を失わせてしまう忌まわしい過去なのです。今日、アヘン戦争は、イギリスの植民地主義の象徴でもあります。しかしながら、1840年6月に始まるこの戦争の責任は、イギリスという’国家’にあるのでしょうか。

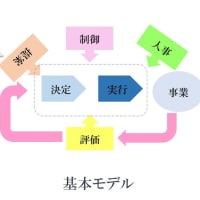

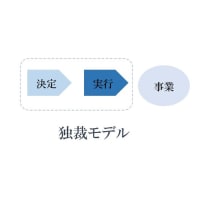

世界史の教科書では、アヘン戦争は、イギリスという国家が起こした戦争として記述されています。教科書的な理解は、同戦争の責任は国家、あるいは、当時の政府にあるというものです。しかしながら、19世紀におけるイギリス政治をよく観察しますと、同国の世界戦略、あるいは、対外政策を策定していたのは、必ずしも政府ではなかったという側面が浮かび上がってきます。

そもそも、植民地支配の直接的な担い手は、勅許会社とは言え民間の株式会社であったイギリス東インド会社です(1730年の時点で同社の株の少なくとも3分の1を外国人投資家が保有…)。同社は、自社の軍隊を以って支配地を広げつつ(イギリス海軍とは別個の組織…)、同地域における貿易を独占していました。インド産のアヘンについても、1773年に専売特許権を得た後、1779年には、製造特選権をも獲得して積極的に清国に売り込んでいます。もっとも、同社の独占が厳格に守られていたわけではなく、これと並行して私商人もまたアヘンの密貿易に従事しています。同社による貿易独占に反対したのはこうした私商人達であり、中には、アジアに在住していたアヘン商人もいたそうです。東インド会社の貿易独占権が撤廃された後には、他のイギリスの貿易商人達もアヘン貿易に進出してゆきます。

そして、この過程で注目すべきは、イギリス国内では、貿易商人の利益団体としてマンチェスターやリヴァプールといったイギリス国内の都市のみならず、カルカッタ(コルカタ)、広東、ボンベイ(ムンバイ)、シンガポール、セイロンなどにも商工会議所が設置されたことです。そして、これらを統括する立場にあったのが、首都ロンドンに設立された東インド・中国協会です(アヘン戦を前にしてリヴァプールにも設立…)。同協会は、アジア一帯の情報センターとして機能しており、イギリス政府に優る情報収集力を以って’世界戦略’を策定し得る立場にあったのです。

実際に、アヘン戦争を前にして同協会が時の政府に提出された建言書を見ますと、攻撃に適した時期、兵力の規模、第一目標、沿岸封鎖後の作戦など事細かな提言がなされています。即ち、政府に先立って既にアヘン戦争の計画の概要は、同協会によって既に作成されていたとも言えましょう。

もっとも、外相パーマーストンの元には、同時期に別のルートから同様の提言が寄せられたそうです。東インド・中国協会のものと殆ど同じ内容ではあるものの、この人物こそ、ウィリアム・ジャーディンであるというのです(上述した現地在住の私商人の一人であったのでは、…)。ジャーディンという名に聞き覚えのある方も多いのではないかと思います。ジャーディン・マセソン商会こそ、明治維新に暗躍したイギリス貿易会社でした。ジャーディン・マセソン商会につきましては、後日、扱うこととしまして、同氏は、1839年9月から翌年の1月にかけて3回にわたり外相パーマーストンと会見すると共に、補足的な書簡を送っているそうです。このことから、二つのルートというよりも、W.ジャーディン⇒広東商工会議所⇒東インド・中国協会⇒イギリス外務省というルートの他に、W.ジャーディン⇒外相パーマーストンという’ホットライン’が存在していたものと推測されます。

何れにしましても、アヘン戦争がアヘン貿易商人の利益を護るために行われたとしますと、ここで、この戦争の責任は、一体、どこにあるのか、という問題が生じてきます。イギリスという国家なのでしょうか、それとも、背後で同政府を操った特定勢力なのでしょうか。あるいは、易々と政府が特定勢力に乗っ取られるのを許した国民なのでしょうか(議会制民主主義の発祥の地とはいえ、この時代の政治制度を考慮すれば、イギリス国民に責任を課すのは酷…)。そして、200年近く前のアジアで起きたこの事件の経緯は、いとも簡単に、国家の政府が一部の利益団体に動かされてしまう実態を示すと共に、今日なおも、日本国を含む全ての諸国が同様の問題を抱えているのではないかと思うのです。