ネットニュースを見ますと、大手新聞各社や通信社、あるいは、出版社等が発信している記事と、商業的な広告は基本的には区別されています。後者には、‘広告!’や‘PR’といった表示が付されていますので、ユーザーは、瞬時にそれがニュースであるのか、コマーシャルであるのか判断できるのです。時々、うっかり見落としてしまいますが、ネットのニュース欄については、宣伝マークの表示のある記事が加えられていることによって、ネット広告が運営する事業者の収益源となっていることが分かります。もっとも、広告が収益源となるのは、テレビ局や新聞社などメディア事業者に共通していますので、とりたてて目新しいことでもないのかもしれません。しかしながら、今日、世界経済フォーラムに象徴される世界権力のマネー・パワーが猛威を振るい、人類の未来をも牛耳ろうとしている現状を考慮しますと、企業と消費者との間に見られる主客逆転が、マスメディアの世界にも起きているように思えるのです。

マスメディアについては、三権分立を構成する立法、行政、司法の三つの権力と並ぶ‘第四の権力’とも称され、あたかも独立した権力としてのイメージがあります。中立・公平な立場から他の三つの権力をチェックすると共に、国民が政治、経済、社会等の問題を考えるたり、判断するに際して必要となる重要な情報を、独立的な立場から提供する機関として理解されていると言えましょう。民間企業が大半を占めながら、‘社会の木鐸’という表現も、こうした公的な役割に由来しています。また、憲法や法律が報道の自由を保障するのも、マスメディアの独立性、並びに、中立・公平性を保ち、国民が必要とする情報の提供者としての立場を護る必要があるからに他なりません。

しかしながら、その一方で、 ‘革命を成功させるには、先ずは放送局を占拠せよ’と言われるように、権力を掌握した‘支配者’が直接に‘被支配者’に対して自らの意思を伝えようとすれば、その手段として通信システムを使わざるを得ません。メディアは、支配の道具でもあります。この点、現代におけるラジオやテレビの発明は、直接且つ瞬時に伝達を可能とする好都合な手段を権力者に与えたのであり、インターネットやスマートフォンが普及した今日にあっては、さらに利便性が‘アップ’しているのです。

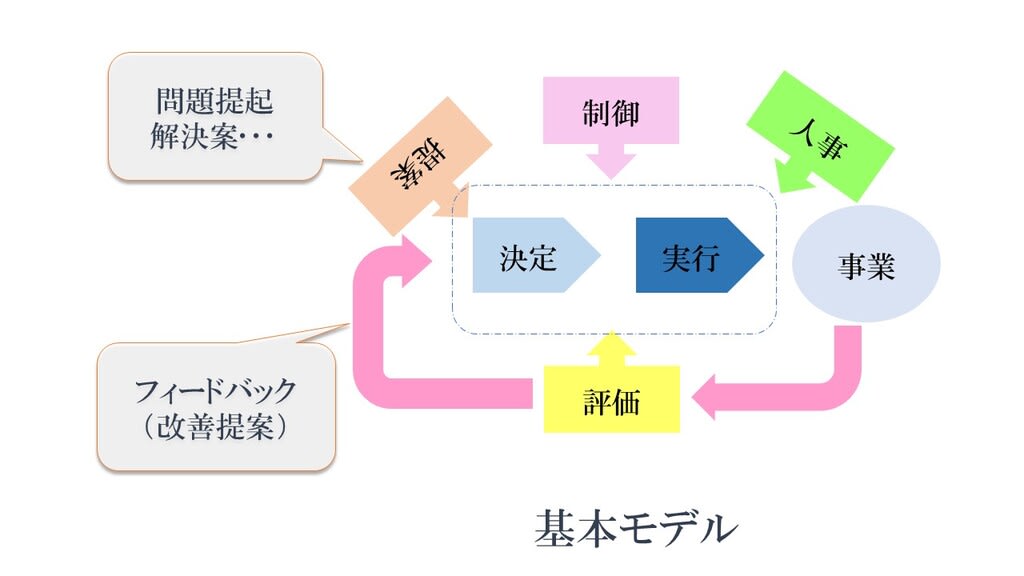

マスメディアの二面性は、情報を発信する側と受け取る側との主客逆転をも意味しています。多くの国民は、マスメディアを自らの情報ニーズに応える存在、即ち、人々が‘主’であってマスメディアが‘客’であるとする構図において信頼を寄せ、その報道内容を客観的な事実と見なしがちです。ところが、現実には、マスメディアとは、権力を握る者の支配の道具であって、情報の発信者が‘主’となって受け取る側は‘客’に過ぎなくなるのです。

世界権力も、人類に対する支配権を握ろうとすれば、上述した政権奪取の‘マニュアル’の通りに行動することでしょう。つまり、全世界のマスメディアや通信システムを自らのコントロール下に置こうとするものと推測されるのです。否、既にそれは現実の物となっており、マスメディアにおける主客逆転は、今日、その‘主’がマネー・パワーを握る者であるために、様々な不可解な現象を引き起こしているとも言えます。世界経済フォーラム礼賛一辺倒の報道、地球温暖化懐疑論やコロナワクチンリスクに対する言論封鎖、視聴者から好感を持たれていない人物の頻繁なる起用、○○ハラスメントとも称される特定の人物に関する記事の過剰発信、世論を反映しない世論調査の結果、第三次世界大戦への誘導が疑われるウクライナ支持傾斜の報道姿勢等など、数え上げたら切がありません。

こうした目に余る主客逆転は、テレビ離れや大手メディアに対する国民の不信感が募る要因でもあります。逆に、SNSといった民間におけるコミュニケーション手段が一定の信頼性を得ているのも、一方向性を特徴とする既存のメディアとは違い、前者にはある程度の相互方向性が成立する余地があるのみならず、個々の自由意志に基づく情報発信が可能であるからなのでしょう。後者には、主も客も基本的には存在しないのです。

上述してきたマスメディアの現状を考慮しますと、情報通信インフラについては、民間の事業者の所有物ではなく、自由な言論空間を護るための国民の公共インフラとしての位置づけをより明確にする必要がありましょう。そして、マスメディアそのものを、マネー・パワーによる支配から解放する、すなわち、その独立性が保障されるべく、制度的な工夫を凝らすべきではないかと思うのです。