1歳半~3歳ごろ、自我が芽生える時期。

そして、好奇心が育つ時期。

しかし、実際は、なかなかたいへんです。

**********朝日新聞20180421***********************

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13460726.html

「イヤイヤ期」、別の呼び方は? 「成長の姿、反抗と考えずに」

2018年4月21日05時00分

2歳前後の子どもが、何をするのにも嫌がる「イヤイヤ期」――。大人が手を焼く行動も、子どもにとっては自我が芽生え、それを表現できる大切な成長過程です。本紙の「声」欄(東京本社版など)に寄せられた「前向きに捉えられる新しい呼び方を考えませんか?」との投稿を機に考えます。

◇

公園から帰ろうと言うと「イヤ!」。ご飯を食べようと誘っても「イヤ!」。自分の要求が通らないと大泣きしたり、道の真ん中で寝転がったり。親はやめさせようとして強引に従わせたり、怒ったり……。永瀬さんはこんな話を聞くたび、「子どもの立派な成長なのに」と胸を痛めていた。

そんなとき、朝日新聞の「認知症とともに 徘徊と呼ばないで」(3月25日付朝刊)の記事に目がとまった。「徘徊」は、認知症の当事者にとっては「目的を持った外出」という指摘だ。

「記事を見たときにはっとしました。大人が考え方を変えれば、悩みが軽くなることもあると思ったんです」

■欲求や意思を自覚

この時期の子どもが頻繁に「イヤ」と言うのはなぜか。

遠藤利彦・東大教授(発達心理学)は「自分探し」と指摘する。1歳半~2歳は、歩行や手づかみが可能になり、世界が一気に広がる。だが、初体験が多すぎて「わからない」と「本当にイヤ」が区別できないため、何でも反応が「イヤ」になりがちだという。でも、感情を大人にぶつけるやりとりを通じ、自分の欲求や意思を自覚し、周囲に伝えられるようになる。

これは、他人の願望に合わせるのではなく、自分の内側の欲求に従う「本当の自分」を発達させる過程なのだという。ただ、イヤイヤ期がない子どももいる。年齢も個人差があるという。

■思い、言葉にさせて

親はこの時期、どう向き合えばいいのだろう。40年以上の保育士経験を生かし、子育てに関する講演や執筆活動をする井桁容子さんは、「まずは子ども自身に理由を聞くことが大事」と話す。

例えば、「ご飯を食べるのがイヤ」と言い出したら――。頭ごなしに「食べなさい」と言うと、子どもは親から気持ちを否定されたと受け取り、反発する可能性が大きい。一方、「どうして食べたくないの?」と聞くと「おなかがすいてないよ」など、自分の気持ちや意思を表現できる。「食べる」という結論は同じでも、思いに寄り添ってもらえた満足感が重なれば、「今回は食べてみようかな」という気持ちになることも多い。

事前に予告することも効果的だ。井桁さんによると、遊びをやめる時間も、あらかじめ「時計の針がここに来るまでね」など具体的かつ短い言葉で伝えるとよいという。

だが、実際に家の外で子どもがかんしゃくを起こしたりすると、こうした対応が難しい時もある。井桁さんは「すぐに『良い子』になってくれる『成果』を求めない。周りの大人も温かく見守って」と呼びかける。

(中井なつみ、田渕紫織)

■「声」欄への投稿(要旨)

カウンセラー 永瀬春美(千葉県 66)

認知症当事者の思いに添って「徘徊(はいかい)」という言葉を見直す動きがあることを知り、子どもの「イヤイヤ期」も同じ構図だと気づきました。

2歳前後に始まるイヤイヤは、「自分で決めて自分でしたい」という素晴らしい成長の姿なのに、大人には「反抗」に見え、「言うことを聞くようにしつけなければならない」という誤解があるように思います。

「イヤイヤ期」という大人サイドの呼び方、変えませんか。

最新の画像[もっと見る]

-

有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。

2ヶ月前

有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。

2ヶ月前

-

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

2ヶ月前

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

2ヶ月前

-

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

2ヶ月前

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

2ヶ月前

-

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

2ヶ月前

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

2ヶ月前

-

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

2ヶ月前

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

2ヶ月前

-

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

2ヶ月前

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

2ヶ月前

-

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

2ヶ月前

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

2ヶ月前

-

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

2ヶ月前

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

2ヶ月前

-

自分にとっての問いでもあり続けます。横断歩道の歩車境界の段差をゼロにすること。それを行う自治体もある。

2ヶ月前

自分にとっての問いでもあり続けます。横断歩道の歩車境界の段差をゼロにすること。それを行う自治体もある。

2ヶ月前

-

千代田区官製談合は、対岸の火事ではない。

2ヶ月前

千代田区官製談合は、対岸の火事ではない。

2ヶ月前

「子育て・子育ち」カテゴリの最新記事

子どもの権利を権利を守る。基礎的自治体である中央区の役割は、非常に大きい。

子どもの権利を権利を守る。基礎的自治体である中央区の役割は、非常に大きい。 性差別・性暴力とアドボカシー 0か月0日の赤ちゃんの死をいかに防ぐか

性差別・性暴力とアドボカシー 0か月0日の赤ちゃんの死をいかに防ぐか 子どもの意見表明が大切にされることの重要性について

子どもの意見表明が大切にされることの重要性について 子どもの権利が守られていることを、チェックするには。

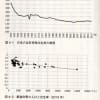

子どもの権利が守られていることを、チェックするには。 少子化の実情、人口が多いところほど、合計特殊出生率が低くなっている。

少子化の実情、人口が多いところほど、合計特殊出生率が低くなっている。 自由闊達なる意見交換が、昨日9/26も、子ども・子育て会議でなされました。

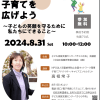

自由闊達なる意見交換が、昨日9/26も、子ども・子育て会議でなされました。 今週8/31(土)午前10時開催、子育て講演会『体罰によらない子育てを広げよう~子...

今週8/31(土)午前10時開催、子育て講演会『体罰によらない子育てを広げよう~子... 次期第3期中央区子ども・子育て支援事業計画(2025~29)策定へ。基本理念「子ども...

次期第3期中央区子ども・子育て支援事業計画(2025~29)策定へ。基本理念「子ども... いよいよ入園・入学式。もしも小1の壁というものがあるならば、私たち小児科医も一...

いよいよ入園・入学式。もしも小1の壁というものがあるならば、私たち小児科医も一... こども基本法が本年2023年4月に施行されたところですが、子どもの権利条約の精神が...

こども基本法が本年2023年4月に施行されたところですが、子どもの権利条約の精神が...

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます