福祉保健委員会が開催。

報告は、2点。

報告1

福祉保健部の組織編成。

子育て関連で室を新設し、部長級を配置。

機動的に動ける体制を作る。

報告2

地域包括支援センター『お年寄り相談センター」の人員配置基準の緩和。

緩和されても、本区は、旧来通りの3職種を揃えた配置でまずは体制を維持。

変える場合は、運営協議会に諮り、やむを得ない事情のもと変えることになるので、今のところは、緩い基準ではなく、きちんと人が配置された体制である。

福祉保健委員会が開催。

報告は、2点。

報告1

福祉保健部の組織編成。

子育て関連で室を新設し、部長級を配置。

機動的に動ける体制を作る。

報告2

地域包括支援センター『お年寄り相談センター」の人員配置基準の緩和。

緩和されても、本区は、旧来通りの3職種を揃えた配置でまずは体制を維持。

変える場合は、運営協議会に諮り、やむを得ない事情のもと変えることになるので、今のところは、緩い基準ではなく、きちんと人が配置された体制である。

中央区は、ワンストップ窓口を、本年度開始しました。

縦割りを廃止し、例えば教育委員会と福祉が連携するなど、縦割りを廃止し、複合的な問題の解決を目指す区の姿勢に敬意を評します。

*****毎日新聞2024.12.15******

別に、マイナ保険証である必要性がないように感じます。

保険証を確認すれば、その処方歴が分かるようになれば良いと思います。

保険証には、氏名、生年月日、性別、住所の4情報の記載がすでにあります。

マイナ保険証になっていなくても、紐づく薬剤処方情報は確認できるはずです。

**********朝日新聞2024.12.6**********

国が、最優先で、取り組むべき事項だと考えます。

薬の安定供給に向けた取り組み。

処方したい薬が、処方できず、ストレスを感じています。

*****朝日新聞2024.12.2******

こんにちは、小坂クリニックです。

インフルエンザワクチン接種を10月1日から開始いたします。

インフルエンザ対策の第一の対策は、予防接種です。

ぜひ、予防接種をし、この冬の流行に備えましょう。

年内の実施をお勧めします。12歳までの小児の場合、年内に四週間の間隔で二回接種を実施ください。

接種をご希望される方は、クリニックにお電話で接種日程のご予約をお願いします。

ご予約:小坂クリニック 03-5547-1191

<接種費用>

小児(12歳まで):3500円(税込、中央区の小児インフルエンザ一部助成を用いる場合1500円の実費負担)

小児(13歳以上)、大人、チメロサールフリーワクチン接種希望者:4000円(税込、中央区の小児インフルエンザ一部助成を用いる場合2000円の実費負担)

*チメロサールフリーワクチンをご希望の場合は、その旨をお申し出ください。

その場合は、接種費用は、小児・大人とも4000円(小児の場合、中央区助成券で2000円の実費負担)となります。

妊婦の方には、チメロサールフリーワクチンを優先使用させていただきます。

*点鼻のインフルエンザワクチンであるフルミストは、中央区助成の対象外となっています。

以上

文責:小坂こども元気クリニック・病児保育室

院長 小坂和輝

中央区佃1-9-3こども元気ビル1-4F

03-5547-1191

メール:kosakakazuki@gmail.com

⚫️中央区の助成券:各クリニックで配布されます。

中央区国民健康保険条例の改正では、2点改正が行われます。

その一点は、マイナ保険証と関連してのもので、いままでは、療養の給付において、資格証明書を発行していたのが、資格証明書の発行は取りやめて、「特別療養費」の支払いという考え方で行うこととなるとするものです。

現存の健康保険証を終了し、マイナ保険証を持たない方に、資格確認証を発行するという点は、条例の規定ではなく、国民健康保険法の方で、改正されて実施されることとなります。

条例の改正部分を添付します。

記

中央区も歩くことで、健康になって、ポイントゲットというアプリを採用します。

昨年、「高齢者・障がい者・妊産婦江戸バス無料化」に続く、「社会的処方箋」、第二弾ともいえます。

どんどん使って参りましょう。

*****中央区HP******

画期的、歴史的な判決が出された翌日、各紙の社説を見てみた。

当然に原告を救ってくださるだろうとは期待はしていたけれど、どのような法理で、「除斥期間」を覆すのか、自分も注目をしていました。

また、明らかに違憲な法律が、当時作られてしまったことを、どのように抗えたのか、同じことが現在では決しておきないように、どのように立法と向き合うべきか、自身も大いに反省をしていく所存です。

*****朝日新聞 2024.7.4******

*****毎日新聞 2024.7.4******

*****東京新聞 2024.7.4******

*****日経新聞 2024.7.4******

******読売新聞 2024.7.4*******

https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20240703-OYT1T50184/

人の命に優劣をつけるような制度が許されるはずはない。国は、被害者を広く救済する制度を早急に講じるべきだ。

旧優生保護法に基づき不妊手術を強制された被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷は旧法を違憲だと判断し、国の賠償責任を認める判決を言い渡した。

国に最大1650万円の賠償を命じた高裁判決が、それぞれ確定した。旧法について、判決は「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」と指摘した。

1948年に施行された旧法は「不良な子孫の出生防止」を目的に障害者らの不妊手術を認めた。これに基づいて2万5000人が手術を受けた。本人の同意がないまま行われた手術もあった。

これほど差別的な法律が戦後につくられ、96年まで存続していたとは、残念というほかない。最高裁の判断は当然である。

訴訟の最大の争点は、不法行為から20年で賠償を求める権利が消滅する民法(当時)の「除斥期間」が適用されるかどうかだった。

強制不妊手術を巡る訴訟は2018年以降、全国12の地裁・支部に起こされた。その時点で被害者はすでに、手術から数十年が経過していた。そのため、1、2審判決で除斥期間を理由に請求を棄却するケースもあった。

だが、最高裁は「除斥期間の経過で国が賠償責任を免れることは著しく正義・公平の理念に反し、到底容認できない」と述べた。

被害者は、意に反した手術で心身が深く傷つけられ、子供を持てなくなった。回復できない人権侵害の深刻さを重視し、全員を救済すべきだと考えたのだろう。

国会では19年、各被害者に320万円の一時金を支給する救済法が成立した。ただ、最高裁が認めた賠償額は1000万円を超えており、両者の隔たりは大きい。

最高裁判決は、今回の5件以外の訴訟にも影響を与える。国は、現在も続く他の訴訟の結論を待たずに、新しい救済策をつくり、補償額を見直すことが急務だ。

一時金の支給認定を受けた人はこれまで1000人余りにとどまる。自分が手術を受けたと知らないままの被害者も多いという。

手術から長い歳月がたち、被害者は高齢化している。障害を抱える人々が、補償の手続きを自分で進めるのは容易ではなかろう。

被害者は、国が責任を認め、謝罪することも望んでいる。国には、被害者の思いを酌み取り、手厚く支援する責務がある。

******産経新聞 2024.7.4******

(産経新聞のみ異なったテーマの社説)

→社説のテーマがすべて揃うのもどうかということもあるけれど、今回は、産経新聞も揃って欲しかった。明日に期待か。

↓

追記:産経新聞 社説 2024.7.5

<主張>旧優生法は違憲 全ての被害者救済を急げ

「不良な子孫の出生防止」を目的とした旧優生保護法は、憲法が掲げた個人の尊重(13条)、法の下の平等(14条)の精神に著しく反する。法の下で行われた「戦後最大の人権侵害」の重大性を鑑(かんが)みれば、民法(当時)の除斥期間=不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する=を理由に国が責任を免れることは正義・公正の理念に反する。当然の判断だ。

旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人は約2万5千人で、このうち1万6500人は本人の同意がなかったとされる。政府は同意の有無、裁判の原告か否かにかかわらず、全ての被害者に対して真摯(しんし)に謝罪し、早急に救済措置を講じなければならない。

平成30年に宮城県の女性が仙台地裁に国家賠償を求めて初めて提訴し、各地に広がった。翌年4月に被害者に一時金(320万円)を支給する特別法が成立し当時の安倍晋三首相が「おわび」の談話を発表したが、謝罪も補償も不十分である。

国は除斥期間を理由に「補償はしない」という立場をとり続けた。法の下で人権を侵害された被害者に対し、除斥期間の例外とすると法秩序を著しく不安定にする―と国は主張した。被害者の苦痛、悲しみから目を背けた国の姿勢に対し、最高裁が「信義則に反し、権利の乱用として許されない」としたのは、もっともである。

旧優生保護法は終戦直後から半世紀近くも存続した。平成8年に現行の母体保護法に改正された後も、優生思想に根ざした障害者に対する差別と偏見は払拭されてはいない。

最も凶悪なかたちで表面化したのが、平成28年7月に起きた「相模原事件」である。重度障害者ら45人を殺傷した加害者の「障害者は不幸しか生まない」という思想にネット上では共感や同意の声もあった。差別に向き合い決別する勇気と覚悟が、国民一人一人に求められる。

2024.7.3最高裁判所大法廷で、画期的な判決が出されました。

新紙幣で消されてしまいそうですが、新紙幣以上に重要な判決です。

正直、号外が、この判決のことと期待したら、新紙幣であったりして、期待を裏切られる新聞社もありました。

旧優生保護法により、苦しんで来られたすべてのかたの状況が少しでも改善する方向へ、社会・政治が変わること、そして、障がいのあるなしに関わらずそれぞれの個性が認められ、ともに過ごせる場が構築されることに期待をしています。

画期的な判決を導いて下さったすべての皆様に、心より感謝申し上げます。

******同日の二つの号外の比較 東京新聞 VS 朝日新聞*******

防災、感染症、不登校などの課題について、地域の医師が力を合わせて取り組んで行く視点から、小児科医として思うこと。

1、

社会的処方の非常に有効な手法のひとつがラジオ体操です。

朝のほんの少しの運動ですが、続けることで、体力がつきます。

私も、2021年の東京2020大会のレガシーとして続けていますが、体力ついたことの実感を得ています。

中央区では、以下の場所で、朝のラジオ体操がなされています。

お近くでやっているところがありますから、是非、お出かけください。

******健康寿命を延ばすための中央区お役立ちガイドブック*******

https://www.city.chuo.lg.jp/documents/3405/p17-29.pdf

新型コロナワクチンが、定期接種化されることとなります。

対象者は、65歳以上の方と60-64歳以上で重症化リスクの高い方となります。

まだまだ、詳細がでていませんが出次第、お伝えして参ります。

*****中央区予算書 概要 抜粋******

https://www.city.chuo.lg.jp/documents/15419/r6_press.pdf

*******厚労省*******

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37788.html

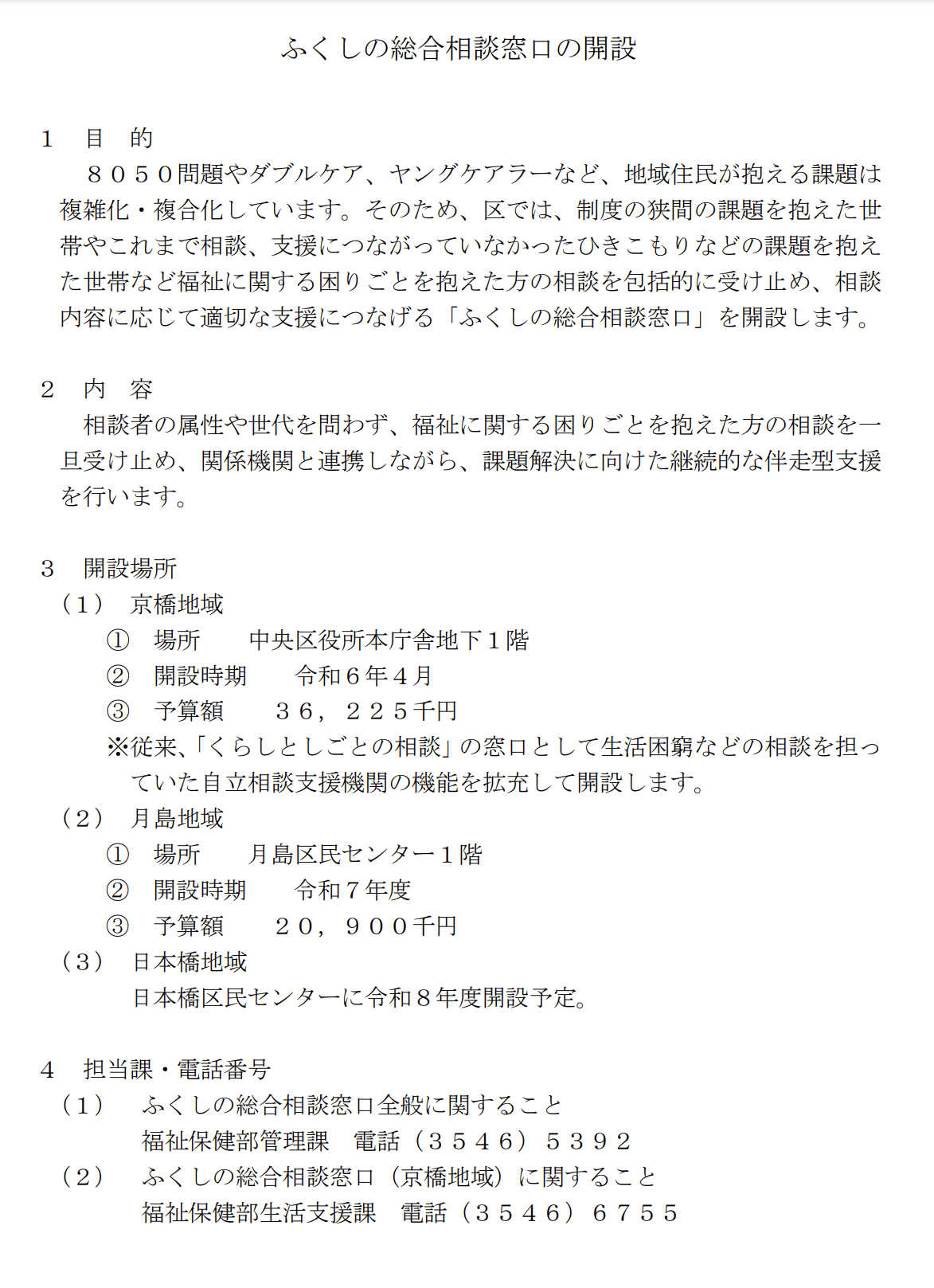

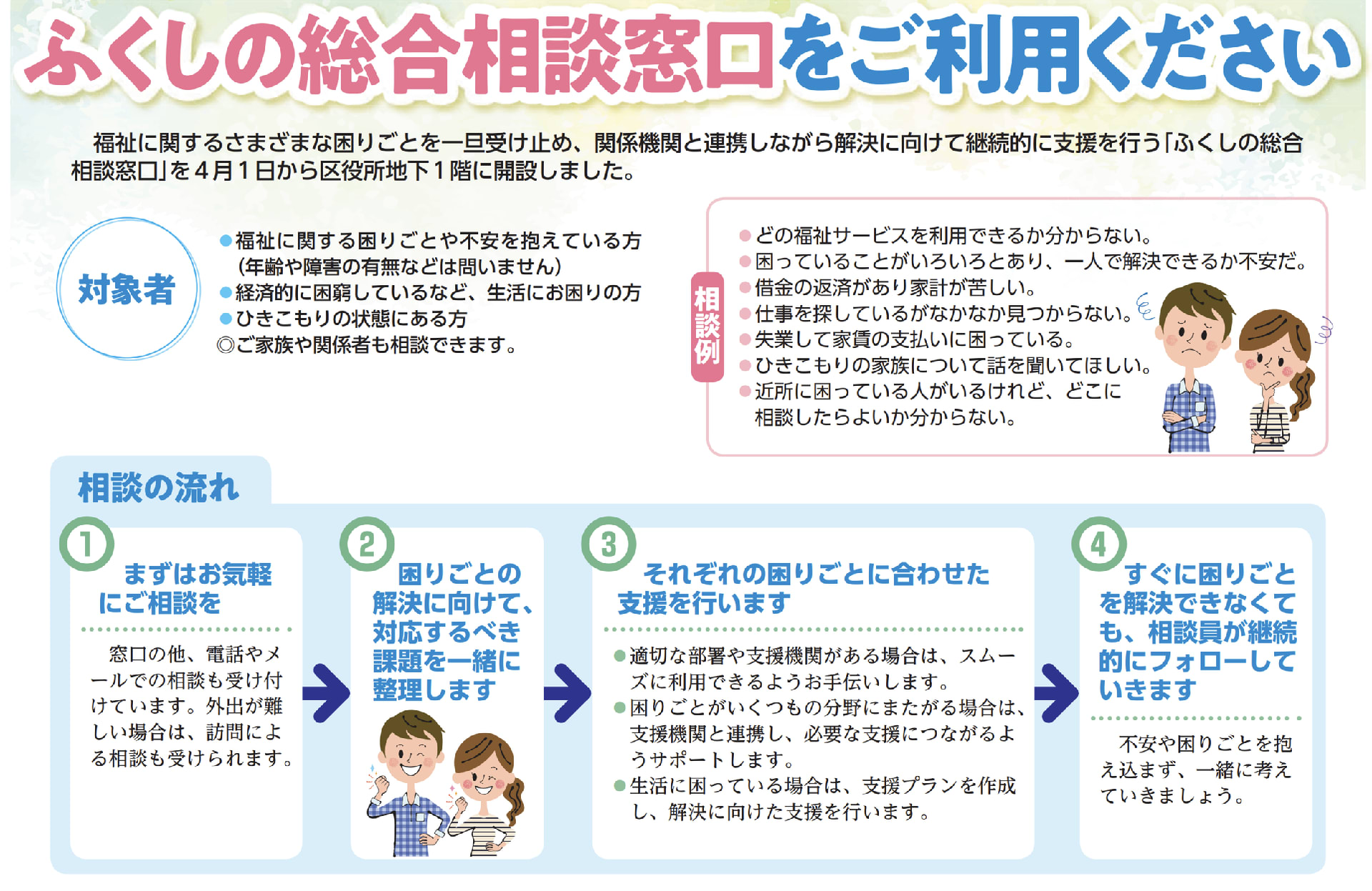

いよいよ、中央区も大きな一歩を踏み出しました。

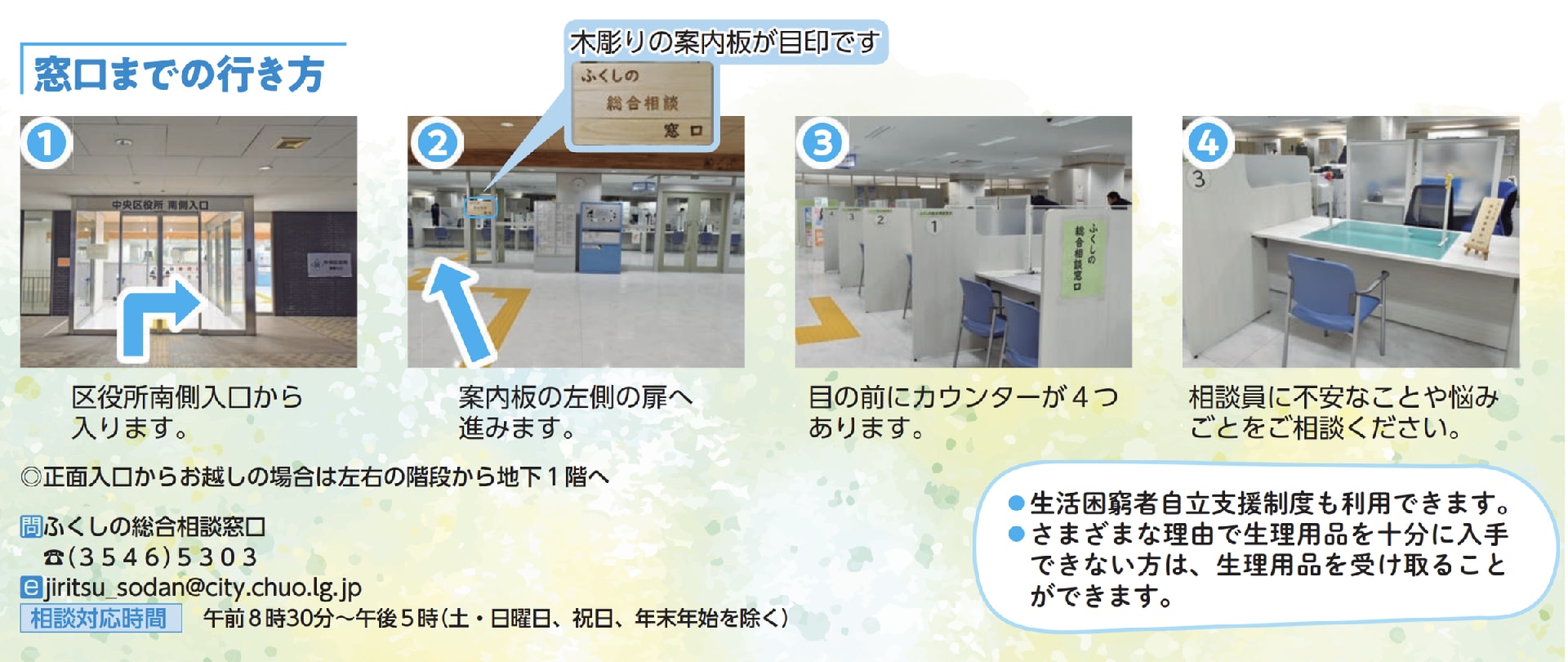

どんなご相談も、いったんは受け止める「ふくしの総合相談窓口」の設置。『中央区保健医療福祉計画2020』の一丁目一番地の政策として謳われていました。

私は、大きな大きな一歩、大きな改革と言ってもよいかもしれません。

たらい回しにすることなく、縦割り行政の壁を乗り越えるという改革、そして、解決まで相談者に伴走するという改革。

何事も、無いことが望ましいのですが、万が一の際のご相談先に、頭に置いておいてください。8050問題、ダブルケア、ヤングケアラー…

もちろん、引き続き私あるいは当院にお持ちいただくことも大歓迎ではあります。

決しておひとりでは、抱え込まないでください。

中央区役所地下1階です。

今後、月島区民センター(令和7年度、令和6年度予算額2090万円)、日本橋区民センター(令和8年度)へと相談窓口は拡大していきます。

なお、今回の予算特別委員会の場で、中央区教育委員会や学校、家賃問題などで住宅課など連携が当然に取れることは確認済みです。

******中央区報2024.4.1号*******

************令和6年度予算概要*************