子どもの権利を守れるかどうか、9割がた、基礎的自治体の仕事。

中央区も子ども権利条例が必要です。

オンブズマン(子どもの権利が守られているか検証する人)が書かれていますが、もちろん大事ですが、アドボケイト(子どもが自身の意見表明をできるように支援する人)がたくさん増えることが、より子どもの身近に立つことになり、より良いと思っています。

*****朝日新聞2024.12.13*****

子どもの権利を守れるかどうか、9割がた、基礎的自治体の仕事。

中央区も子ども権利条例が必要です。

オンブズマン(子どもの権利が守られているか検証する人)が書かれていますが、もちろん大事ですが、アドボケイト(子どもが自身の意見表明をできるように支援する人)がたくさん増えることが、より子どもの身近に立つことになり、より良いと思っています。

*****朝日新聞2024.12.13*****

0か月0日の赤ちゃんの死をいかに防ぐかが、

虐待死としてカウントされている数は、

新生児等の虐待死(「心中」を除く)

2004~2023年の子どもの死亡事案1045件中

0歳児 504件(48.2%)

0日児 185件 0か月児43件 (22.8%)

となっています。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ce6ac80-4576-40d3-a394-7efa5c0037fb/cf2f442f/20240925_councils_shingikai_gyakutai_boushi_hogojirei_20-houkoku_21.pdf

きっと、

小学校へ上がる前の早い段階から、乳幼児期から、

万が一、

記載にあるように、子どもの意見表明を認めると、なんでも聞かねばならないと誤解している人は多いように思います。

聞いた上で、今、できるならもちろん実行するし、今、できないなら、なぜ、できないのか説明し、どうやったら今できるようになるか、一緒に考える。

この作業の繰り返しが大事だと思います。

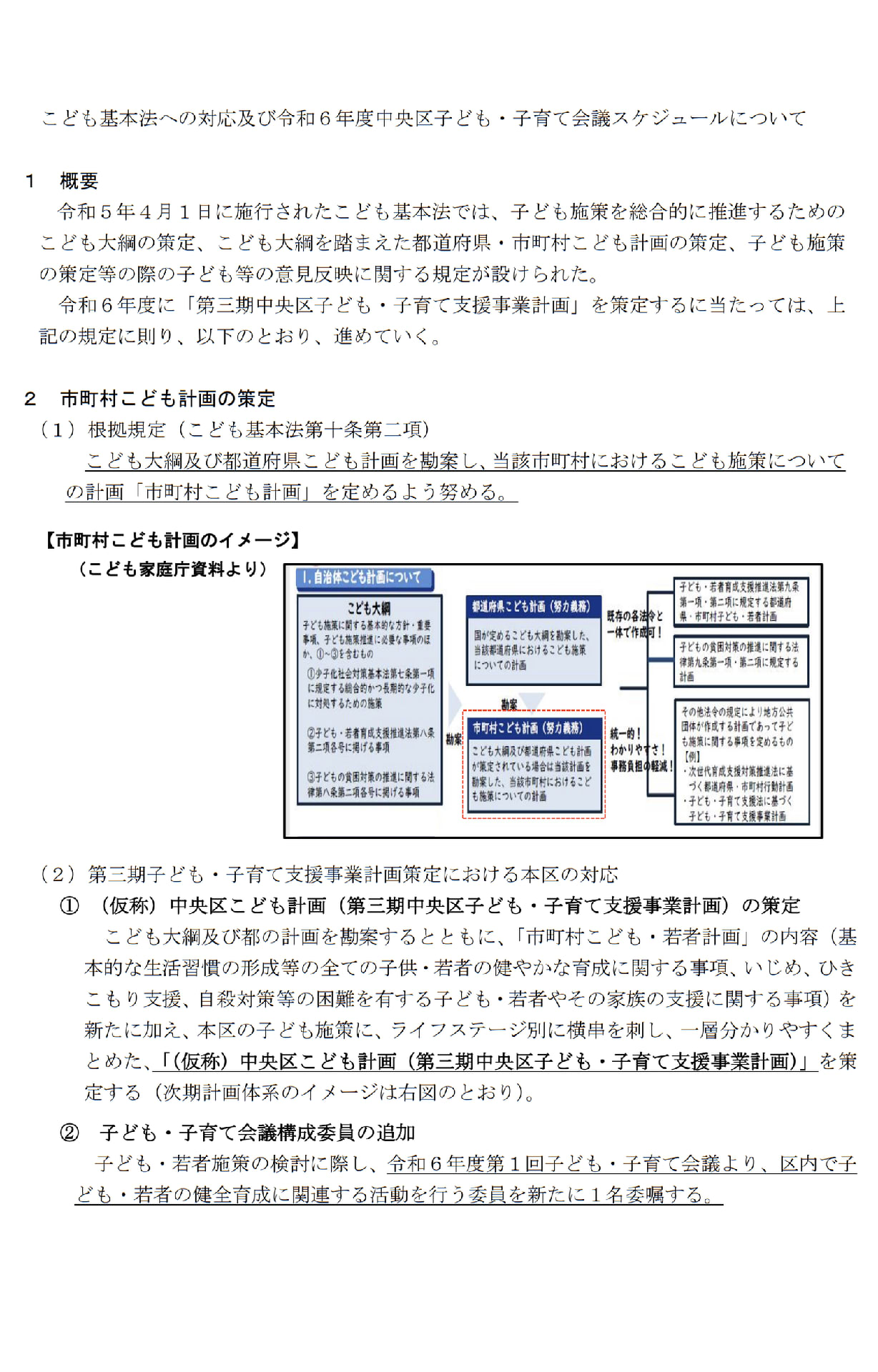

中央区は、子どもの意見を聞きながら、『子ども計画』および『教育振興基本計画』改定を進めています。

*****朝日新聞2024.12.12 ******

子どもの権利が守られていることをチェックする機関の創設が、以下の記事で、子どもの権利委員会の委員長も務められたことのある大谷美紀子先生も述べられています。

子どもの権利が守られているかの視点は、私自身も政策を見るにあたり、最重要にしている点の一つです。

*****朝日新聞2024.12.11******

少子化の実情、人口が多いところほど、合計特殊出生率が低くなっています。

****『大都市はどうやてできるのか』山本和博 著 137ページ*****

昨日9/26の子ども・子育て会議もまた、大変有意義な議論が行われました。

拝聴していて、感じたことを記載します。

今後、よりよい『子ども計画』が作られていきますこと、私も勉強しながら、見守られせていただきます。

子育ての基本、学べます。

******中央区*****

https://www.city.chuo.lg.jp/a0025/kosodate/kosodate/shien/event/info_kokoza.html

体罰によらない子育てのための工夫や、児童虐待を防止するために地域でできることなどを学びます。

・ご案内チラシ(PDF:238KB)(別ウィンドウで開きます)

令和6年8月31日(土曜日)

午前10時から正午まで

高祖常子先生(NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事、子育てアドバイザー/キャリアコンサルタント)

区内在住で子育て中の方および関心のある方

お席に余裕があるため、在勤・在学中の方のご参加も可能です

注記:託児の申し込みは8月16日(金曜日)に終了しました。

注記:お子様も同席可能ですが周囲の方へのご配慮をお願いいたします。

70名(先着順)

無料

8月30日(土曜日)までに電話または「きらら中央」窓口にてお申し込みください。

電子申請システム(別ウィンドウで開きます)によるお申し込みも受け付けております。

福祉保健部子ども家庭支援センター事業係(中央区明石町12-1)

電話:03-3542-6321

いよいよ、来週は、小学校や中学校、幼稚園・保育園・認定こども園などの入学式、入園式です。

桜の花が咲き誇る中での新たなステージへの始まりとなります。

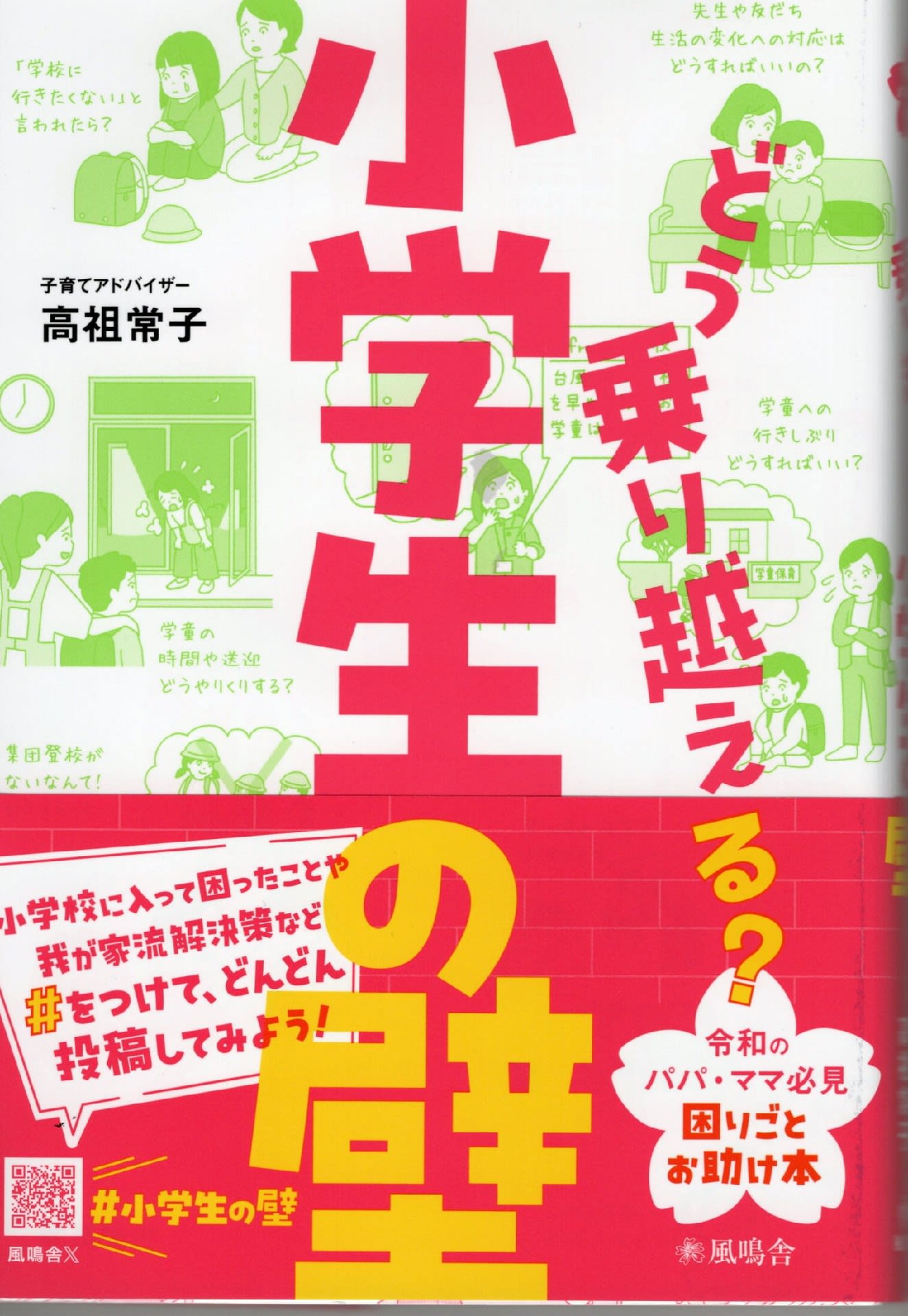

よく言われるものに『小一の壁』なるものがあるということです。

そのような壁があるならば、私たち小児科医も一緒になって乗り越えたいと考えています。

壁を感じたら、いつでも、ご相談ください。

知人の高祖さんがわかりやすい本を出されました。

クリニックにも置いておきます。

本書に記載のある、お悩みのあるある問題の解消法について一部共有します。

こども基本法が本年2023年4月に施行されたところですが、子どもの権利条約の精神が、いきわたっているかといえば、課題が多くあります。

先日の同年11月22日の中央区議会本会議一般質問でも取り上げさせていただきました。

例えば、子どもの遊び場の聖地であった浜町公園築山広場の取り壊しにおいて、子どもの意見が聴かれることなく進められました。

子どもの権利が学校ではどのように教えられているか、もう一歩踏み込むことができると考えます。

子どもの意見を反映した区政を、進めていければと考えます。

では、どうすれば、よいか。

海外の事例も参考に。

ちょうど、フランスの事例が紹介されており、読んでみます。

関連記事:『母』と言うペルソナ。それでもなお、「あなたには何に首を絞められるか決める権利がある」(小説家・金原ひとみ氏寄稿より)

*****アマゾンから目次抜粋*******

★ライフステージをつなぐ フランスの子ども家庭福祉とソーシャルワーク

1 市民を育てる

生まれたときから意思あるひとりの人間として尊重する。

2 子どもの権利

NOと言えるようになって初めて、YESが選べる。

3 生活保障

出産は無料、子どもには望む教育を受けさせることができる。

4 親という実践を支える

親をすることは簡単ではないから。

5 家族まるごと支える福祉

家庭にワーカーが通い、家族のふだんの生活をまるごと支える。

6 ジェンダー、性と子どもの育ち

基礎能力は読み書き計算、他者の尊重。

★機関・専門職資格・福祉サービスの用語説明

★人権と福祉略年表

*****朝日新聞2023.12.16*******

大変重要な調査結果が報道されていました。

小児期虐待を受けながら支援を受けることなく大人になったひとの調査。

医療や支援につながったから解決ではありません。

トラウマインフォームドケアの視点が医療では必要です。

********朝日新聞2023.12.1*********

********朝日新聞2023.12.2*********

学ばせていただきます。

**************

https://www1.g-reiki.net/nagasaki/reiki_honbun/q302RG00001959.html

○長崎市子どもを守る条例

平成26年3月19日

条例第1号

子どもは、それぞれがかけがえのない存在であり、社会の宝であり未来の希望です。子どもは、自らを大切にし、一人の人間として心も体も大切にされなければなりません。

長崎市民平和憲章では、「お互いの人権を尊重し、差別のない思いやりにあふれた明るい社会づくりに努めます」とうたい、長崎市は、一人一人がお互いを認め合うとともに、全ての人が他の人を大切にし、人と人とが絆で結ばれ、共に支え合い、心豊かに暮らせることを目指しています。

子どもの心身に重大な影響を及ぼすいじめ等は、子どもの尊厳を脅かし、

基本的人権を侵害するもので、絶対に許されない行為です。このようないじめ等から子どもを守り、次代を担う子どもが健やかに成長することができる環境を整えることは、社会全体で取り組むべき課題です。

この考えに立ち、ここに、子どものいじめ等の防止等について基本的な考え方を明らかにし、市民一丸となつて子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境づくりを推進していくため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、いじめ等から子どもを守るため、子どもに対するいじめ等の防止、いじめ等の早期発見やいじめ等への対処(以下「いじめ等の防止等」といいます。)について基本的な考え方を定め、市、保護者、市民、事業者、学校や育ち学ぶ施設の役割を明らかにするとともに、いじめ等の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を整えることを目的とします。

(用語の意味)

第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。

(1) 子ども 市内に住所や居所を有する人のうち18歳以下の人と市外に住所や居所を有する人のうち、18歳以下であつて、学校や育ち学ぶ施設に通つたり、利用したりする人をいいます。

(2) いじめ等 いじめ、児童虐待、体罰など子どもの心身に重大な影響を及ぼすものをいいます。

(3) 保護者 父母や里親など、子どもを保護し監督している人をいいます。

(4) 市民 市内に居住したり、勤務したり、通学したりする人をいいます。

(5) 学校 市内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校や特別支援学校(幼稚部を除きます。)をいいます。

(6) 育ち学ぶ施設 市内の保育所、幼稚園、放課後児童クラブなど子どもの育ち、遊びや学びを支えるもの(学校を除きます。)をいいます。

(7) 関係機関等 警察、児童相談所など子どものいじめ等の問題に関係する機関や団体をいいます。

(基本的な考え方)

第3条 いじめ等は、子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を及ぼすため、どのような理由があつても行われないようにしなければなりません。

2 市、保護者、市民、事業者、学校、育ち学ぶ施設や関係機関等は、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を整えるため、主体的かつ相互に連携して、いじめ等の防止等に取り組まなければなりません。

(市の役割)

第4条 市は、保護者、市民、事業者、学校、育ち学ぶ施設や関係機関等と連携して、子どもをいじめ等から守るために必要な施策を総合的に実施します。

(保護者の役割)

第5条 保護者は、子どもの養育と成長について責任があることを自覚し、愛情をもつて子どもを育み、しつけなければなりません。

2 保護者は、子どもに対し、社会の一員としてルールを守り、いじめ等が許されない行為であることを十分理解させるよう努めなければなりません。

(市民と事業者の役割)

第6条 市民と事業者は、第3条に定める基本的な考え方に沿つて市や学校などが行ういじめ等の防止等の取組みに協力するよう努めなければなりません。

(学校の役割)

第7条 学校は、子どもの思いやりのある豊かな心を育てるとともに、子どもが他の人と協調することができる力を育みます。

2 学校は、第3条に定める基本的な考え方に沿つて、保護者、市民、事業者、育ち学ぶ施設や関係機関等と連携し、いじめ等の防止や早期発見に取り組むとともに、いじめ等に適切かつ迅速に対処します。

(育ち学ぶ施設の役割)

第8条 育ち学ぶ施設は、子どもをいじめ等から守ることについて理解を深め、いじめ等を見過ごさず、子どもが安心して育ち学ぶことができる環境づくりに努めなければなりません。

(子どもの努め)

第9条 子どもは、自分を大切にしましよう。

2 子どもは、他の人を思いやり、お互いに仲良くしましよう。

3 子どもは、いじめ等を見て見ぬふりをしないようにしましよう。

4 子どもは、悩みがあるときは、すぐに相談しましよう。

(広報や啓発)

第10条 市は、いじめ等が子どもの心身に及ぼす影響、いじめ等を防止することの重要性、いじめ等に係る相談制度や救済制度等について、必要な広報や啓発を行います。

(相談、通告、通報や情報の提供)

第11条 いじめ等を受けたと思われる子どもを発見した人は、速やかに市、学校や関係機関等に相談、通報、通告や情報の提供など適切な対応を図らなければなりません。

(相談体制の充実等)

第12条 市は、子ども、保護者、市民、事業者、学校や育ち学ぶ施設が、安心して相談できる体制を充実させます。

2 市は、いじめ等に関する相談等に、迅速に対応します。

3 市や学校は、いじめ等があつたと認められるときは、いじめ等に関係する人に対し、必要な支援を継続的に行います。

(子どもを守る連絡協議会の設置)

第13条 市は、いじめ等の防止等に関係する機関や団体との連携を図るため、長崎市子どもを守る連絡協議会を設置します。

(協議会の事務)

第14条 長崎市子どもを守る連絡協議会は、次のいじめ等の防止等に係る事務を行います。

(1) 必要な情報の交換に関すること。

(2) 地域の協力体制の推進に関すること。

(3) 広報や啓発の推進に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(子どもを守る専門委員会の設置)

第15条 市長は、いじめ等について調査審議を行うため、長崎市子どもを守る専門委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。

(委員会の事務)

第16条 委員会は、次の事務を行います。

(1) 市に相談や通報があつたいじめ等のうち、当事者から委員会による調査を希望する旨の申立てがあつたもので、市長が特に必要と認めるものについて、その事実の確認や解決を図るために調査をすること。

(2) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査をすること。

(3) 委員会が行う調査の結果を踏まえ、いじめ等の再発防止やいじめ等の問題の解決を図るための方策に関して審議すること。

2 委員会は、必要に応じて、その調査の一部を利害関係を有しない人であつて、専門的な知識を有する人(以下「調査員」といいます。)に行わせることができます。

3 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その調査を終えた後も同様とします。

(平27条例65・一部改正)

(組織と委員)

第17条 委員会は、委員5人以内で組織します。

2 委員は、子どもの発達や心理などについて専門的な知識を有する人など学識経験を有する人のうちから市長が委嘱します。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。

(任期)

第18条 委員の任期は、2年とし、再任されることができます。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である人の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができます。

(平29条例13・一部改正)

(臨時委員)

第19条 特別の事項について調査審議を行うために必要があるときは、委員会に臨時委員を若干人置くことができます。

2 臨時委員は、特別の事項について専門的な知識を有する人のうちから市長が委嘱します。

3 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでの期間とします。

4 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。

(委員長)

第20条 委員会に委員長を置き、委員の選挙によつて委員長を定めます。

2 委員長は、委員会の事務をとりまとめて管理し、委員会を代表します。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理します。

(会議)

第21条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となります。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができません。

(関係人の出席)

第22条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見や説明を聴くことや関係人に資料の提出を求めることができます。

(平27条例65・一部改正)

(委員会への協力)

第23条 保護者、市民、事業者、学校、育ち学ぶ施設や関係機関等は、委員会の調査等に協力するよう努めなければなりません。

2 市立の学校の職員や市の職員は、委員会の調査等に協力しなければなりません。

(平27条例65・一部改正)

(是正の要請)

第24条 市長は、委員会の調査審議の結果を踏まえて必要があると認めるときは、関係者に対して是正の要請をします。

2 市長から是正の要請を受けた人は、その要請を尊重し、必要な措置をとるように努めるとともに、その後の対応状況を市長に報告しなければなりません。

(庶務)

第25条 委員会の庶務は、こども部において行います。

(平27条例65・一部改正)

附則抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月23日条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等とみなす。

自身の確認もあり、再掲

*******

2023.9.13子ども子育て・高齢者対策特別委員会での質疑メモ。

質疑と回答の要旨を記載します。

後日、正式な議事録が出されます。

質問1,こども基本法施行

小坂:こども基本法が施行され、子どもの意見をどのように聴いていくか。子どもの参加をどう保障していくか。

福祉保健部長:利用者の意見を聴くこと、施策を作ってきた。保護者の声を聴くことで、子どもの意見を聞いてきた。

教育次長:子ども達と対峙しながら、教育施策を作っている。

小坂:こども基本法の基本理念では、その年齢に応じて意見を聴いていくとあり、子ども自身に聴いていくことについて、もう一歩、踏み込めないか。

子育て支援課長:次期子ども子育て計画改定において、アンケートの文言を子ども達にわかるようにして、子ども達にも実施していくことも検討していく。

小坂:ダイレクトに子どもの意見を聴くことをぜひ、お願いします。

質問2,医療的ケア児の保育

1,全数把握の継続について、全数把握をどのようにしているのか

小坂:医療的ケア児は、18歳未満は、何名?

子育て支援課長:3月の障害者実態調査で、およそ30名。保育園の年代は20名。

小坂:全数把握は、国の求めているところ、数をどのように把握?

子育て支援課長:実態調査の細かなところは、今、持ち合わせておらず答えられない。

2,医療的ケア児コーディネーター

小坂:何名?

子育て支援課長:8名

3,急変への備え

小坂:かかりつけ医、主治医とバックアップ体制を構築していることを要件としては。

子育て支援課長:かかりつけ医、主治医の意見書、指示書をもらい実施していく

4,今回の施策の実施に至った経緯、自立支援協議会や医療的ケア児の親の会からの意見は

子育て支援課長:居宅介護、通常保育で医ケア児の保育もしていたが、ニーズに応えて来た。今回、保健所等複合施設の再編で明石町保育園に場ができ専用室を作ることとした。

5,今後の医療的ケア児の保育サービスの展開

小坂:展開は?

子育て支援課長:数を増やしたり、サービスを充実を図る。

小坂:まずは、大きな一歩を踏み出していただいたことに感謝します。

今後は、提供サービスの充実を、特に、

・対象年齢拡大:2-5歳児クラス➨1-5歳児クラス(1歳児への対象年齢の拡大を)

・保育時間拡大:9:00-17:00➨9:00-18:00/19:00(預かり時間の拡大を、ヘレン 最長9.5時間預かる)

・送迎サービスの提供を

などお願いします。

6,今後の医ケア児の全体の計画、区立保育園を卒園した後について

小坂:区立学校登校は?

教育センター所長:就学相談で相談を受け、一人一人の状況を把握し、適切な就学先につなげる。医療的ケア児には、必要な支援ができるよう看護師の配置など検討する。

小坂:重症心身障害児を放課後デイサービス拡充を。

管理課長:施設基準のしばりがあり参入の難しさはある。基本計画2023の中でも書いているが、施設の充実はこれからも図っていく。

小坂:医療的ケア者も含めた月島三丁目北地区のグループホーム開設を。

(担当する障害者福祉課長が、本日の委員会の出席者でないため回答なし。)

******課題の整理*****

質問3,学校学童について

1,命名について

小坂:「プレディ・プラス」ではなく、条例の文言にそって、「学校学童」と命名してはどうか。

放課後対策担当課長:一体的に運用するために総称として、

2,障がいのある子の優先受入れについて

小坂:障がいのある子の優先受入れについて

放課後対策担当課長:保護者と相談し、加配などして受け入れていく。

小坂:障がいのある子は、優先して受け入れていくことを引き続き検討を。

3,特認校の学校学童の開設について

小坂:京橋築地では、特認校でありながら、学校学童を開設できている。他の特認校にも、学校学童の設置を。

放課後対策担当課長:ニーズ、場所の課題、送り迎えの課題を踏まえ、設定を検討していく。

小坂:引き続きの検討を。

******時間の関係で質問できていないが、問題意識としてある点**********

・学校学童のサポーターとしての参加について

・子どもの声の聴取と反映について

・夏休み期間のコンビニ弁当の詰め替えについて(今は、解消)

・夏休み期間の朝の受け入れについて

質問4,幼稚園全園の預かり保育について

小坂:そもそも、幼稚園を認定こども園とすることでも、お預かりのニーズに応えることができたと考えるが、検討はしなかったか。

学務課長:保育園ニーズが解消されており、保育園設置としての認定こども園は、検討しなかった。

質問5,中央区健康・食育プラン2024、自殺対策計画

小坂:コロナ禍、子どもの自殺が増加している。「助けて」が言えない子ども達へどのようにアプローチを考えているか。

子ども子育て・高齢者対策特別委員会委員長:所管が、はずれている。

小坂:子どもの心の問題として、自殺は所管である。

******所管がはずれているということで質問できていないが、問題意識としてある点**********

中央区健康・食育プラン2024、策定に向けた進捗

・同計画の「胎児期から老齢期に至るまで人の生涯を経時的に据えた健康づくり「ライフコースアプローチ」

➨妊娠出産期におけるプレコンセプションケアの視点を入れること

・「助けてが言えない」へのアプローチ

質問6,児童虐待数速報値を受けて

小坂:中央区の状況は?

子ども家庭支援センター所長:9/7子ども家庭庁から速報値が発表。最高455件、面前DVなど増加。相談員を増やし、相談体制の質をあげ強化して取り組んでいる。

小坂:虐待を受けた子どもの処遇を考えるあたり、子どもの意見表明等支援員を配置していく都の方針であるが、その養成など行っていくことを要望

******時間の関係で質問できていないが、問題意識としてある点*********

●災害時避難行動要支援者

・障害分野何名?

・「個別避難計画」策定にあたり高齢者分野、障害者分野の課題

・福祉避難所の周知を

前回までの委員会メモ:

私が、最も大切にしたいと思うこと、子ども達と一緒に創るということ。

その大切さを教えて下さった張本人が、本日の朝日新聞に登場、川瀬信一(子どもの声からはじめよう代表)さん。

******朝日新聞2023.9.9*******