NHK TV で10月24日に放送されたクローズアップ現代「どうする介護離職~職場を襲う“大介護時代”~」を見ました。

(番組趣旨)「どうする介護離職~職場を襲う“大介護時代”~」

「介護をしながら働いている人は全国で291万人、介護と仕事の両立が難しく仕事を辞める人は年間10万人に上る。多くは40~50代の働き盛り。ある大手商社では、親の介護を理由に海外駐在を避けたいと希望する管理職も出てきている。いったん仕事を辞めると再就職は困難で、やがて介護をする人が生活保護に頼るようになるというケースも。そうした中、仕事をしながら介護を担う人の状況に合わせて様々なサービスを提供する新しいタイプの事業所が登場、また家族が仕事をしていることを前提に既存のサービスを組み合わる試みも始まっている。介護離職をゼロにするにはどうすれば良いのか、今後の課題を探る。」

番組の中では、大手総合商社・丸紅が自社について調査したところ、既に介護をしている社員は11%ですが、3年後の2016年には8割以上が「介護に直面する可能性がある」と回答したといいます。このために、丸紅では、海外などで戦略的な事業を展開するときに、人材の配置に支障が生じてくる恐れがあるとして、介護と仕事が両立できるように介護休暇を増やすなど環境整備を進めているそうです。

丸紅の広報部の社員の例が紹介されます。この方は、自動車の販売で海外勤務を繰り返してきたが、親が介護が必要になったものの、妻は自分の親の介護で手一杯で、夫が介護しなければならならず、現在は施設に入居させているので、週末には施設を訪れているので、海外勤務は困難な状態と語る。いずれは自宅で介護しなければならない可能性があるとのこと。

次に、元運送会社勤務の運転手の例が紹介されます。母親を自宅で介護するようにした時に妻と離婚、仕事をやめ、生活保護を受けながら、自宅で一人で母親の介護を行っている。アルバイトで新聞配達をするのが精一杯の生活。

この2例とも、背景を探り放送すべきでした。即ち、丸紅社員の場合には、妻が自分の親の介護を行わなければならない事情。 元運転手の場合は、なぜ、自宅で母親の介護をすると決めたときに妻と離婚しなければならなかったのか? 背景の説明全く無いので、ただ、元運転手の悲惨な介護の姿だけが“クローズアップ”されてしまいました。 『今やニッポンの妻たちの“本音”は、夫の親の介護はしたくない』ということかも知れません。 番組で取り上げられた2例とも、まさに、そうなのではないかと勘ぐってしまいます。 ニッポンの伝統的な家族観では、結婚したら妻が夫の親の面倒をみるのは当たり前と考えられてきました。 然し、現実には多くの家庭で妻が夫の親の介護を妻が拒否することが多くなってきている(?)という“ニッポンの現実”を突きつけられると、日本の伝統的な家族観が既に崩壊しているのではないかと思わざるを得ません。 家族とは何か? 親の介護を誰がするのか? という極めて重い課題がニッポンに突きつけられているように思えます。

番組で紹介していましたが、介護保険制度は、専業主婦など介護に専念できる人が家庭にいることを想定して作られました。 しかし、夫婦共働きなどが当たり前となり、妻の意識が変化してくると、在宅介護は困難になります。 注目されるのが、「小規模多機能型居宅介護」と呼ばれる介護保険のサービスを行う小規模な介護施設です。 番組で紹介されている施設の場合、朝になると介護施設の職員が自宅に母親を迎えに来て、食事や入浴の介護サービスを受けます。 急な残業で迎えが遅れる場合は、利用時間の延長も電話で可能です。 しかし問題点もあります。 介護報酬は、要介護度が高くなるにつれて高くなりますが、要介護度が低くても、かかる人手はあまり変わらない、という現実を反映しておらず、施設は常に赤字の状態とのこと。 厚生労働省によると、現在の利用者はおよそ7万人で、2025年までに40万人の受け入れを目指しているとのこと。 厚生労働省は介護報酬の決定の仕方などに現実を反映していかなければなりません。

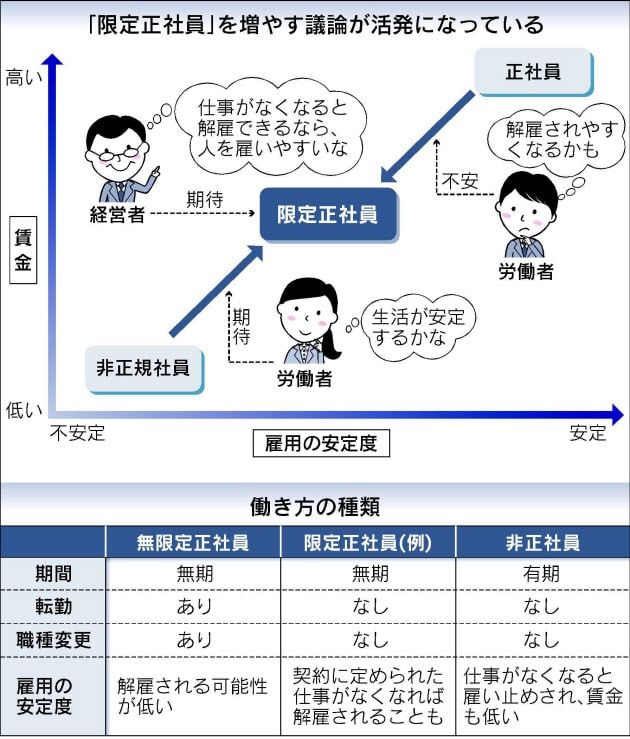

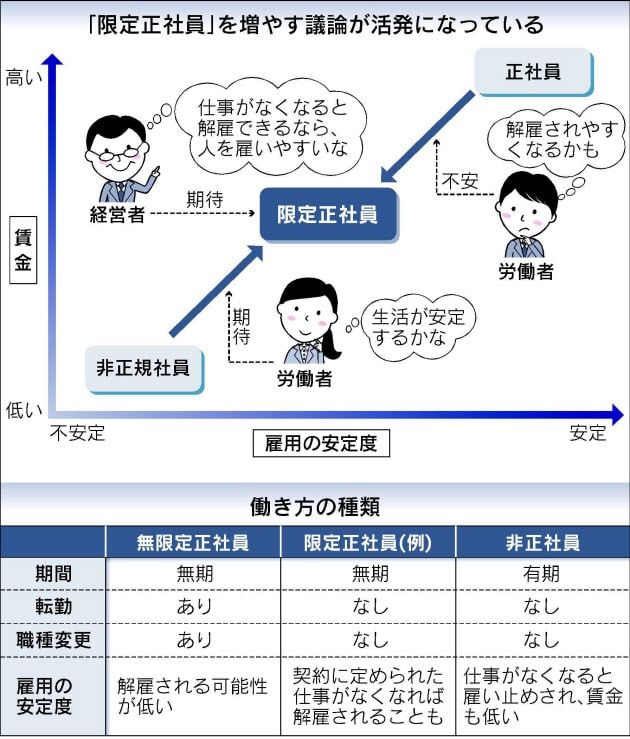

また、番組では丸紅が介護と仕事の両立を目指して働く環境改善の検討を開始したと紹介されていましたが、政府の産業競争力会議や規制改革会議で「限定正社員」導入の答申を受けて、9月から厚労省が有識者懇談会を設けて議論が始まりました。4月に施行された改正労働契約法では、企業は同じ職場で5年を超えて働く契約社員やパートが希望すると、無期雇用に切り替えなければならなくなりました。

「正社員ほどの待遇ではなくても限定正社員という器は非正規社員の処遇改善に役立つ。単身赴任や長時間労働を強いられる正社員のあり方を見直す契機にもなる。働き方が多様化するなか、限定正社員は選択肢を広げる意義がある。」(日経新聞:9月26日)

限定正社員は勤務地、職務などのどれかが「限定」されるため、正社員より賃金水準は一般的には低くならざるを得ませんが、雇用保障があること、勤務時間が選択できること、専門知識を活かすことが出来ること、など働く場が広がります。 業績次第では賃金も正社員よりも高額になる可能性も期待来ます。

“大介護時代”到来で働く環境が厳しくなってきていることもあり、比較的時間的選択の出来る限定正社員など、多様な雇用形態の普及が望まれます。 連合など労働組合は、契約期間が制限される非正規社員と比べ、限定社員は処遇や雇用は安定的になると評価しつつも、一般の正社員が、“なし崩し的に”限定正社員に切り替えられ、雇用が不安定になる恐れがあると批判しています。 経営者と労働組合が同じテーブルについて、知恵を絞って、限定正社員の普及に弾みをつけてもらいたいと思います。

[日経プラスワンより:2013年5月25日付]

">

(2013年10月26日 花熟里)