アーカイブ・シリーズNo9は九州の旅となりました。2008年2月28日福岡空港でレンタカーを借りてから西九州自動車道・国道202号線に入る。この日「伊万里」へ行き伊万里の窯元などを見て回り、その後内陸の「武雄温泉」に宿泊します。

タイトル写真は翌日長崎に行き「グラバー邸」に行く時「スカイロード」と云うエレベーターに乗り、そこから長崎の街を撮した物です。長崎は坂の街「スカイロード」も坂を上がるための無料のエレベーターです。

この日は「唐津」へ「呼子」へ行くために「虹ノ松原」を通ります。数キロに渡り防風林の松原に沿った道を走ります。

この日は「唐津」へ「呼子」へ行くために「虹ノ松原」を通ります。数キロに渡り防風林の松原に沿った道を走ります。

「呼子」で昼食にします。店内に生け簀が張り巡らされ、そこにテーブル席が有る、といった感じの店で早速「イカ刺し」の食事にします。透き通ったイカ刺しは絶品でテーブルに来た時はまだ動いていました。イカには申し訳ないがおいしく食べました。アーメン!

「呼子」で昼食にします。店内に生け簀が張り巡らされ、そこにテーブル席が有る、といった感じの店で早速「イカ刺し」の食事にします。透き通ったイカ刺しは絶品でテーブルに来た時はまだ動いていました。イカには申し訳ないがおいしく食べました。アーメン!

昼食の後次に「伊万里」の里へ行きます。写真はそこの入り口の案内板が伊万里焼で作られていた物を撮った物です。

昼食の後次に「伊万里」の里へ行きます。写真はそこの入り口の案内板が伊万里焼で作られていた物を撮った物です。

伊万里の中心街で沢山の工房が集中しています。伊万里焼と有田焼は同義語として扱われ伊万里焼の名称は「伊万里港」から船積みされた事から「伊万里焼」と云う名称になったとの事。

伊万里の中心街で沢山の工房が集中しています。伊万里焼と有田焼は同義語として扱われ伊万里焼の名称は「伊万里港」から船積みされた事から「伊万里焼」と云う名称になったとの事。

伊万里は旧鍋島藩の財政を賄う目的から伊万里焼の技法を門外不出の秘密にし、その為に険しい山岳地帯に囲まれた地域に限定し、出入りが厳しく制限されていたようだ。

伊万里は旧鍋島藩の財政を賄う目的から伊万里焼の技法を門外不出の秘密にし、その為に険しい山岳地帯に囲まれた地域に限定し、出入りが厳しく制限されていたようだ。

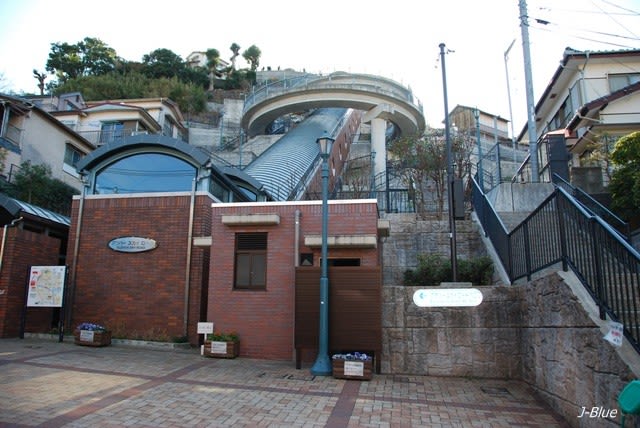

「武雄温泉」に宿泊し、翌日は長崎を訪問する。写真は「長崎原爆資料館」入り口の写真。

「武雄温泉」に宿泊し、翌日は長崎を訪問する。写真は「長崎原爆資料館」入り口の写真。

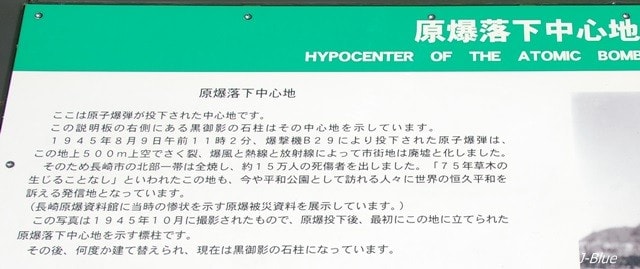

上の写真は原爆投下の爆心地、写真の大きな柱は「浦上天主堂」の門柱で被爆した物を移築した物です。表面がいくらか溶けているのが判ります。奥に見える黒い御影石の建造物が爆心地の印です。

上の写真は原爆投下の爆心地、写真の大きな柱は「浦上天主堂」の門柱で被爆した物を移築した物です。表面がいくらか溶けているのが判ります。奥に見える黒い御影石の建造物が爆心地の印です。

長崎平和公園内に「平和の泉」奥に有る「平和のブロンズ像」この写真は有名です。

長崎平和公園内に「平和の泉」奥に有る「平和のブロンズ像」この写真は有名です。

「浦上天主堂」前に建っているこの石像、左の石像は頭部が有りません、原爆の爆風で飛ばされ見つからなかったそうです。

「浦上天主堂」前に建っているこの石像、左の石像は頭部が有りません、原爆の爆風で飛ばされ見つからなかったそうです。

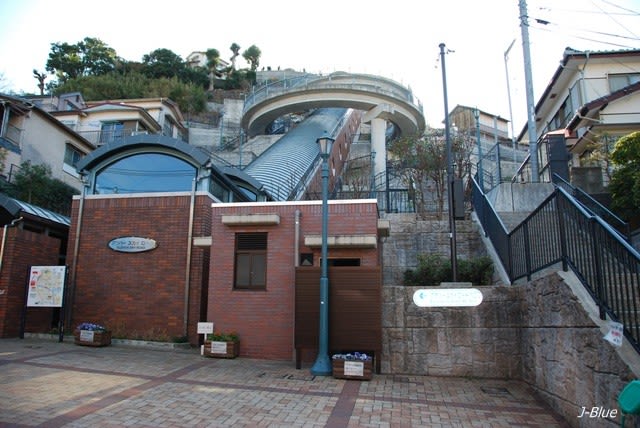

長崎市内は路面電車網が健在なので市電に乗り「グラバー邸」へ行きます。市電を降り写真の「スカイロード」(傾斜エレベーター・無料)に乗ります。

長崎市内は路面電車網が健在なので市電に乗り「グラバー邸」へ行きます。市電を降り写真の「スカイロード」(傾斜エレベーター・無料)に乗ります。

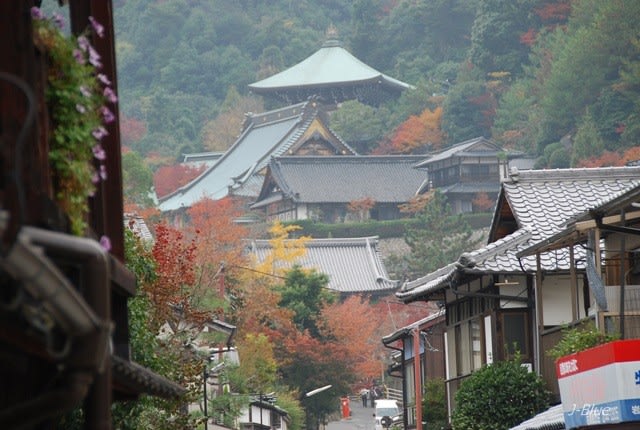

「スカイロード」を降りると長崎の街が見渡せます。長崎は坂の街、丘の斜面にへばり付く様に住宅街が広がります。タイトルと同じ写真です。

「スカイロード」を降りると長崎の街が見渡せます。長崎は坂の街、丘の斜面にへばり付く様に住宅街が広がります。タイトルと同じ写真です。

上の写真左手の方に長崎湾の入り江を挟み「三菱長崎造船所」が有り、自衛隊イージス艦「あしがら」が停泊していました。この時2日前に千葉県銚子沖で自衛隊イージス艦「あたご」と漁船が衝突、世間が大騒ぎでした。二枚とも「グラバー邸」から。

上の写真左手の方に長崎湾の入り江を挟み「三菱長崎造船所」が有り、自衛隊イージス艦「あしがら」が停泊していました。この時2日前に千葉県銚子沖で自衛隊イージス艦「あたご」と漁船が衝突、世間が大騒ぎでした。二枚とも「グラバー邸」から。

長崎の街を歩き回ります。上の写真は「オランダ坂」。下の写真は歴史文化博物館での長崎くんち「蛇踊り」の竜

長崎の街を歩き回ります。上の写真は「オランダ坂」。下の写真は歴史文化博物館での長崎くんち「蛇踊り」の竜

翌朝さらに長崎の街を巡ります。写真は「円山町」の交番。昔この一帯は遊郭で、今も飲み屋などが集まり歓楽街で交番も観光客を意識した粋な作りのようです。

翌朝さらに長崎の街を巡ります。写真は「円山町」の交番。昔この一帯は遊郭で、今も飲み屋などが集まり歓楽街で交番も観光客を意識した粋な作りのようです。

「思案橋」と名前が有りますが今は川の流れは無く暗渠になっているそうです。歌謡曲の「思案橋ブルース」の題名になった所なので是非とも行ってみたかった所です。

「思案橋」と名前が有りますが今は川の流れは無く暗渠になっているそうです。歌謡曲の「思案橋ブルース」の題名になった所なので是非とも行ってみたかった所です。

この日は「雲仙」へ向かいます。その途中に寄った「千々石」(ちじわ)の岳棚田。此所は棚田百選に選ばれていて展望台も用意されている。

この日は「雲仙」へ向かいます。その途中に寄った「千々石」(ちじわ)の岳棚田。此所は棚田百選に選ばれていて展望台も用意されている。

翌朝は普賢岳周辺を見て回ります。写真は普賢岳と溶岩ドーム。溶岩ドームが崩壊して大火砕流となり四十数名の犠牲者が出た。この時も土石流防止の工事を行っていました。

翌朝は普賢岳周辺を見て回ります。写真は普賢岳と溶岩ドーム。溶岩ドームが崩壊して大火砕流となり四十数名の犠牲者が出た。この時も土石流防止の工事を行っていました。

写真は点線の部分が元の普賢岳の山頂部分、その噴火後が実線部分で溶岩ドームがかなり発達した。

写真は点線の部分が元の普賢岳の山頂部分、その噴火後が実線部分で溶岩ドームがかなり発達した。

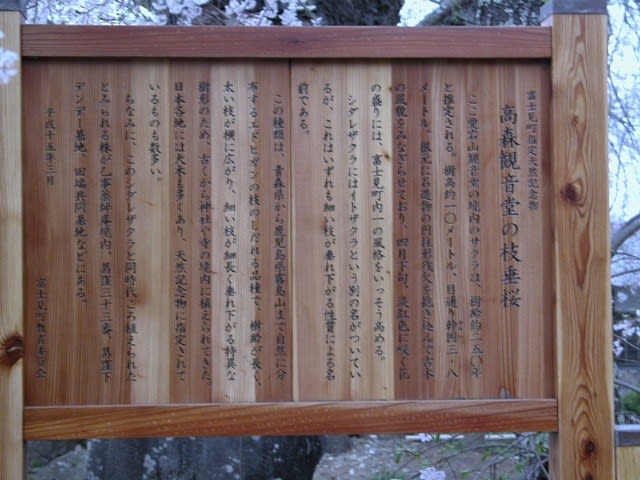

次に諫早湾干拓地、大村湾等をドライブで巡りその後レンタカーを返却。長崎空港から帰路に着きます。写真は途中に有った「玖島城跡」(くしまじょう)の 案内板、此所は城壁が有るだけで見るべき物があまりなく休憩した程度でした。

次に諫早湾干拓地、大村湾等をドライブで巡りその後レンタカーを返却。長崎空港から帰路に着きます。写真は途中に有った「玖島城跡」(くしまじょう)の 案内板、此所は城壁が有るだけで見るべき物があまりなく休憩した程度でした。

この後長崎空港で夕食を摂り長崎空港19時の出発便で帰路に着きました。

それにしても夜と雨の日の飛行機旅ほど面白味の無い物は無い。

タイトル写真は翌日長崎に行き「グラバー邸」に行く時「スカイロード」と云うエレベーターに乗り、そこから長崎の街を撮した物です。長崎は坂の街「スカイロード」も坂を上がるための無料のエレベーターです。

「長崎原爆資料館」から長崎市の中心部方面を撮った物。

「長崎原爆資料館」を見た後、原爆投下の爆心地を訪問します。

再建された「浦上天主堂」正門。中も見学出来ます。

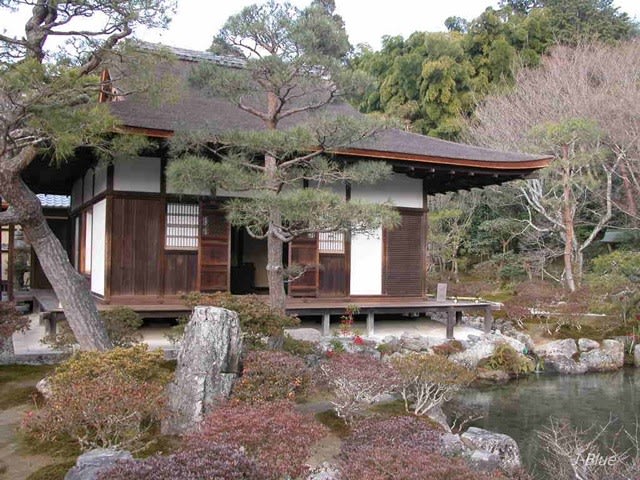

「長崎・グラバー邸」 2008年04月03日

大浦天主堂

今夜の宿泊はこの眼鏡橋の近くでした。

雲仙地獄にも寄ります。この日は「雲仙」に宿泊します。

雲仙普賢岳災害記念館にて。土石流と火砕流の被害に遭った家屋が残されている。

この後長崎空港で夕食を摂り長崎空港19時の出発便で帰路に着きました。

それにしても夜と雨の日の飛行機旅ほど面白味の無い物は無い。

朝一番で広島から国道2号線を南下し宮島口からフェリーに乗り「安芸の宮島」へ向かいます。写真はフェリーから撮った物です。

朝一番で広島から国道2号線を南下し宮島口からフェリーに乗り「安芸の宮島」へ向かいます。写真はフェリーから撮った物です。