タイトルの写真は鶴ヶ城「茶壺櫓」から天守閣を撮った所。

再建された鶴ヶ城は内部が鉄筋建ての建物で、中は資料館のようになっていた。今年の4月頃リニューアルオープンされたようです。西暦1593年「蒲生氏郷」が天守閣を築きその前後の長い歴史が在りますが、展示資料は全体的に幕末の「戊辰戦争」攻防戦などの歴史にスポットを当てた展示になっているようで。それ以前の展示方法と可成り変わったようです。

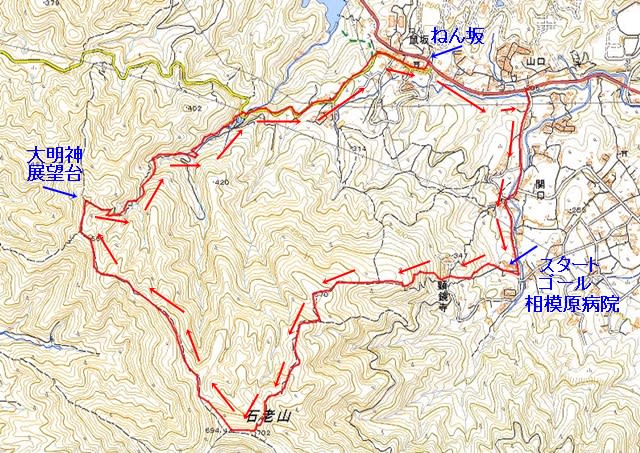

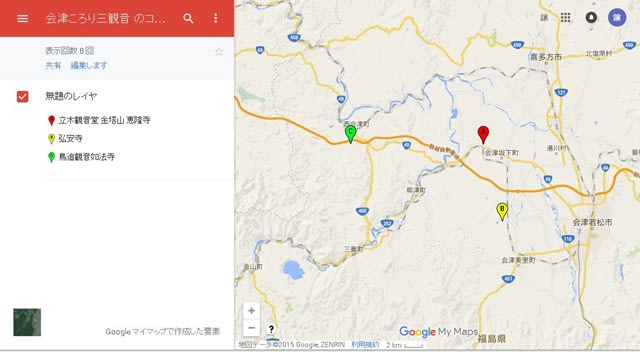

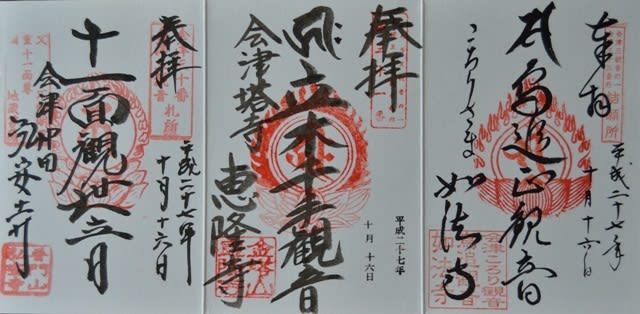

福島県会津ころり三観音巡り・その1

城下の町中一般道より北出丸入り口から場内に入ります(写真左側)。場内の道は曲がりくねって居て案内版に従って「鶴ヶ城西出丸駐車場」に入り、そこから徒歩で旧表門を通り天守閣に入ります。写真は西出丸駐車場の案内板で、一番下が現在地。此方から入ると管理事務所に直接出られる。なにせ3歳の子供連れなので早く歩く事も出来無い。

城下の町中一般道より北出丸入り口から場内に入ります(写真左側)。場内の道は曲がりくねって居て案内版に従って「鶴ヶ城西出丸駐車場」に入り、そこから徒歩で旧表門を通り天守閣に入ります。写真は西出丸駐車場の案内板で、一番下が現在地。此方から入ると管理事務所に直接出られる。なにせ3歳の子供連れなので早く歩く事も出来無い。

写真は西出丸駐車場から「梅坂」を登り「帯郭」に出た所から撮った物です。お城の中は通常真っ直ぐ歩ける所は殆ど無く中心部へ行く為には曲がり角や坂を何回も通らねば行けないようになっています。

写真は西出丸駐車場から「梅坂」を登り「帯郭」に出た所から撮った物です。お城の中は通常真っ直ぐ歩ける所は殆ど無く中心部へ行く為には曲がり角や坂を何回も通らねば行けないようになっています。

今は「本丸」は無いのですが本丸跡正面から天守閣に入ります(ここで入場券を買う)写真中央やや左下が入り口です。

今は「本丸」は無いのですが本丸跡正面から天守閣に入ります(ここで入場券を買う)写真中央やや左下が入り口です。

内部は各階とも小屋組などの木造の木組みなどは無く鉄筋建ての白い壁の展示室!と言った感じで、展示資料などを見ながら急な階段を登り順路に従って回ります。写真は天守閣から北方向を撮った所、会津若松の中心部方面。

内部は各階とも小屋組などの木造の木組みなどは無く鉄筋建ての白い壁の展示室!と言った感じで、展示資料などを見ながら急な階段を登り順路に従って回ります。写真は天守閣から北方向を撮った所、会津若松の中心部方面。

写真は天守閣から降りて南方向に続く「南走長屋」これは木造で2000年に再建された物で内部は真新しく貯蔵庫の役割もあったようです。

写真は天守閣から降りて南方向に続く「南走長屋」これは木造で2000年に再建された物で内部は真新しく貯蔵庫の役割もあったようです。

鶴ヶ城HPより

南走長屋は、表門(鉄門)から続いており、帯郭と本丸を隔てる重要な位置にあります。現在ある天守閣から表門をつなぐ走長屋とともに表門を守り、帯郭から本丸への敵の侵入を防ぐ要となっていたと考えられています。

「南走長屋」内部、写真の様に内部は新築の家と言った感じで、この長廊下の左側が部屋とか倉庫になっていたようです。

「南走長屋」内部、写真の様に内部は新築の家と言った感じで、この長廊下の左側が部屋とか倉庫になっていたようです。

写真は月見櫓へ続く城壁から降りて本丸跡を挟んで天守閣を見た所です。写真中央左端に「鉄門」が見えます。

写真は月見櫓へ続く城壁から降りて本丸跡を挟んで天守閣を見た所です。写真中央左端に「鉄門」が見えます。

写真が「茶壺櫓」跡で土台の石が写っています。すでにモミジなどの広葉樹が少し紅葉していました。写真正面の赤い橋は「廊下橋」これらの「櫓」跡右手、内堀を隔てて二の丸跡、三の丸跡があります。

写真が「茶壺櫓」跡で土台の石が写っています。すでにモミジなどの広葉樹が少し紅葉していました。写真正面の赤い橋は「廊下橋」これらの「櫓」跡右手、内堀を隔てて二の丸跡、三の丸跡があります。

写真は天守閣、本丸から出て来た所「帯郭」に戻って「武者走」の有る城壁の「石組」の写真この石組みも色々な組み方の城壁があり「野面組」の様な古い時代の物も有りました。

写真は天守閣、本丸から出て来た所「帯郭」に戻って「武者走」の有る城壁の「石組」の写真この石組みも色々な組み方の城壁があり「野面組」の様な古い時代の物も有りました。

鶴ヶ城観光を終了して、丁度昼近くになりましたので喜多方へ行き、ラーメンでも食べようという事になり喜多方市役所の駐車場に車を止め市内を歩きます。

鶴ヶ城観光を終了して、丁度昼近くになりましたので喜多方へ行き、ラーメンでも食べようという事になり喜多方市役所の駐車場に車を止め市内を歩きます。

そこで有名な「坂内食堂」へ行ってみた所、写真の様な行列が出来ていました。。。。。。所が右隣もラーメン屋さんですが此方は閑散としています・・・・・・どうなってるんだろう?

日本人はいつから此ほど行列が好きになったのだろう・・・・・

と、言う事で私らは全く別の店へ、次の店も行列していました、要するにガイドブックに出てくる店は行列する傾向が有る。そこで私らは全くガイドブックに無い別の店で食べる事にした。

どこの店でも激しい競争の中で大してうまさは変わらないだろうに・・・・・と、思いますが。

ゆっくりとラーメンを食べた後。次に「猪苗代湖」へ向かいます。3歳の孫に遊覧船に乗せたくて来ました。遊覧船「白鳥号」に乗り猪苗代湖から磐梯山を撮った所です。

ゆっくりとラーメンを食べた後。次に「猪苗代湖」へ向かいます。3歳の孫に遊覧船に乗せたくて来ました。遊覧船「白鳥号」に乗り猪苗代湖から磐梯山を撮った所です。

写真に写っている真ん中奥の山塊は「西吾妻山塊」と思えます。右手の山塊は「安達太良山」(1,700m)と思いましたが、その手前にある山塊のようで「安達太良山」はどうやら見えなさそう。

写真に写っている真ん中奥の山塊は「西吾妻山塊」と思えます。右手の山塊は「安達太良山」(1,700m)と思いましたが、その手前にある山塊のようで「安達太良山」はどうやら見えなさそう。

猪苗代湖の遊覧船の乗船時間は35分程、すでに15時を廻っていましたが、会津東山温泉へ戻る途中に在る地ビールの醸造所の経営する「地ビール館」へ立ち寄ります。

猪苗代湖の遊覧船の乗船時間は35分程、すでに15時を廻っていましたが、会津東山温泉へ戻る途中に在る地ビールの醸造所の経営する「地ビール館」へ立ち寄ります。

今日は2家族大人5人と子供1人で一台の車で来ましたので、車の運転は全て息子に任せて私は、息子には悪いがビールを飲ませて貰いました。お昼でも生ビール飲みました!!

ここのビール、千円で5種類の飲み比べが出来るセットが有り、1人地ビールの味見をしました。

これで本日の予定は終了。

明日は帰りがてら「大内宿」と「塔のへつり」を見て回ります。

昨日は息子家族と夕方にホテルで合流の為あわただしかったのですが、連泊の今日はゆっくり出来ます。

昨日は息子家族と夕方にホテルで合流の為あわただしかったのですが、連泊の今日はゆっくり出来ます。

東山温泉「新滝」の夕食(初日と全く別のメニュー)朝食はバイキング。

以下メニュー内容

「大月膳」先付☆季節の先付け、小鉢☆季節の小鉢、前菜☆季節の前菜盛り、造り☆生刺し三点盛り、焼物☆川魚の塩焼き、煮物☆豚の角煮、鍋物☆会津地鶏鍋、香物☆地野菜漬け、椀物☆お吸い物、食事☆会津産コシヒカリ、甘味☆季節のフルーツ、その他生酒、生ビール。

再建された鶴ヶ城は内部が鉄筋建ての建物で、中は資料館のようになっていた。今年の4月頃リニューアルオープンされたようです。西暦1593年「蒲生氏郷」が天守閣を築きその前後の長い歴史が在りますが、展示資料は全体的に幕末の「戊辰戦争」攻防戦などの歴史にスポットを当てた展示になっているようで。それ以前の展示方法と可成り変わったようです。

福島県会津ころり三観音巡り・その1

管理事務所の前を通り、写真左手方向へ行くと「旧表門」へ出て漸く天守閣に到達します。

上の写真の左手にある「武者走」です。太鼓門の上に兵を昇降させるための石垣(武者走)で高い城壁となっています。

写真は同じく天守閣から東方向、遠くに会津磐梯山が見える。

鶴ヶ城HPより

南走長屋は、表門(鉄門)から続いており、帯郭と本丸を隔てる重要な位置にあります。現在ある天守閣から表門をつなぐ走長屋とともに表門を守り、帯郭から本丸への敵の侵入を防ぐ要となっていたと考えられています。

天守閣から北側に見える「武者走」(前出)を上から見た所。

写真は南西方向にある「飯盛山」ここで白虎隊が全滅した話は有名。

「南走長屋」の出口から「鉄門」(くろがねもん)と天守閣

「南走長屋」出口から石垣の上へ出られます正面を歩いて行くと「月見櫓」近くへ出ます。

此方の写真は「月見櫓」から撮った物です。写真左に写っている城壁が「櫓」跡の石垣です。

写真はタイトルの写真と同じで「茶壺櫓」から撮った物で。主に茶器等が納められていたというのが茶壺櫓。

写真は本丸跡ですがかつては大書院、小書院、奥御殿など沢山の建物が在った所です。

そこで有名な「坂内食堂」へ行ってみた所、写真の様な行列が出来ていました。。。。。。所が右隣もラーメン屋さんですが此方は閑散としています・・・・・・どうなってるんだろう?

日本人はいつから此ほど行列が好きになったのだろう・・・・・

と、言う事で私らは全く別の店へ、次の店も行列していました、要するにガイドブックに出てくる店は行列する傾向が有る。そこで私らは全くガイドブックに無い別の店で食べる事にした。

どこの店でも激しい競争の中で大してうまさは変わらないだろうに・・・・・と、思いますが。

磐梯山をズームアップした所。

その「安達太良山」方面を撮った所ですが「川桁山」(1,413m)山塊のような気がします。

今日は2家族大人5人と子供1人で一台の車で来ましたので、車の運転は全て息子に任せて私は、息子には悪いがビールを飲ませて貰いました。お昼でも生ビール飲みました!!

ここのビール、千円で5種類の飲み比べが出来るセットが有り、1人地ビールの味見をしました。

これで本日の予定は終了。

明日は帰りがてら「大内宿」と「塔のへつり」を見て回ります。

東山温泉「新滝」の夕食(初日と全く別のメニュー)朝食はバイキング。

以下メニュー内容

「大月膳」先付☆季節の先付け、小鉢☆季節の小鉢、前菜☆季節の前菜盛り、造り☆生刺し三点盛り、焼物☆川魚の塩焼き、煮物☆豚の角煮、鍋物☆会津地鶏鍋、香物☆地野菜漬け、椀物☆お吸い物、食事☆会津産コシヒカリ、甘味☆季節のフルーツ、その他生酒、生ビール。

赤系のコスモス

赤系のコスモス