数ヶ月ぶりの山登りでした。と言っても足慣らしの意味合いも有り往復3時間程の行程で少人数の山行となりました。リーダーの配慮で可能な限り登山口まで行ける場所を選定、車使用なので少人数での行動と成りました。

タイトル写真は山頂近く、登山開始点はガスが殆ど無かったのですが、標高が上がるにつれてガスって来ました。途中小雨に降られたりしましたが多少濡れた程度で済みました。

昨年11月に反対側の御坂トンネル方面から登りましたが今回は笛吹市側から登ります。

昨年11月に反対側の御坂トンネル方面から登りましたが今回は笛吹市側から登ります。

日向坂峠(どんべい峠)まで車で入りそこから登ります。ここまで来れば歩行時間が大幅に短縮されます。日向坂峠の標高は1,452m程、黒岳の標高は1,792m、標高差340m程なので高尾山を登るより楽かも知れません、途中急傾斜とアップダウンが有りますがリハビリ登山には丁度の感じです。

御坂山塊「旧御坂峠から黒岳」を周回する(前編)

駐車場は無いので路上駐車です。広くなっているので数台は止められますが、混雑する時は下のすずらん公園の駐車場へ止める事に成ります。今回メンバーは3名リーダーに車を提供頂きました。

駐車場は無いので路上駐車です。広くなっているので数台は止められますが、混雑する時は下のすずらん公園の駐車場へ止める事に成ります。今回メンバーは3名リーダーに車を提供頂きました。

ここ日向坂峠(どんべい峠)は左方面は「釈迦ヶ岳」標高1.641m方面へも行けます。写真右手から登り始めます。

はじめはそれ程急傾斜ではありませんが尾根歩きと成ります。S隊長を先頭に歩きます。曇り空ですがブナの木とミズナラなどの広葉樹の中を行きます。

はじめはそれ程急傾斜ではありませんが尾根歩きと成ります。S隊長を先頭に歩きます。曇り空ですがブナの木とミズナラなどの広葉樹の中を行きます。

標高が上がるとブナの木が多くなり原生林の感じがしてきます。広葉樹林の為登山道の雰囲気は明るい。

標高が上がるとブナの木が多くなり原生林の感じがしてきます。広葉樹林の為登山道の雰囲気は明るい。

山頂が近づくに従い傾斜も増してきます。雨も落ちてきます。幸いブナ林は雨が直接落ちないで、ある程度ブナの木が防いでくれます。

山頂が近づくに従い傾斜も増してきます。雨も落ちてきます。幸いブナ林は雨が直接落ちないで、ある程度ブナの木が防いでくれます。

雨が降って来たので一眼レフはしまい込んでコンデジにしました。S隊長は傘を差します。カメラ二台持ち歩くのも雨模様の時は仕方ありません。

雨が降って来たので一眼レフはしまい込んでコンデジにしました。S隊長は傘を差します。カメラ二台持ち歩くのも雨模様の時は仕方ありません。

ブナ林の幻想的な雰囲気に成り、これ位の雨は気にならない、しかし山登りは写真を撮る為にする様な物で、雨天などの時は光の加減で余り気に入った写真は撮れない。(タイトルと同じ)

ブナ林の幻想的な雰囲気に成り、これ位の雨は気にならない、しかし山登りは写真を撮る為にする様な物で、雨天などの時は光の加減で余り気に入った写真は撮れない。(タイトルと同じ)

昔は現地に行き天候が悪いと引き返す事が多々あった!

記念写真を撮った後、展望台へ行き13時に近いが遅めの昼食休憩にします。雨模様でしたが展望台は雨がやんでいました。

記念写真を撮った後、展望台へ行き13時に近いが遅めの昼食休憩にします。雨模様でしたが展望台は雨がやんでいました。

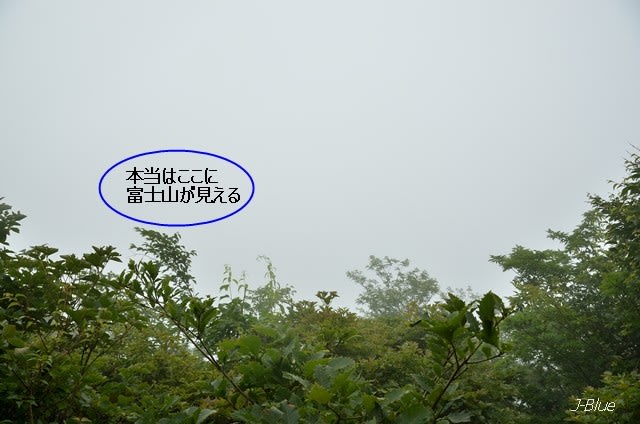

雨が止んだので一眼レフを出しました。残念ながら展望台からの見晴らしは無しでした。しかし雨が止んでいたので救われます。

雨が止んだので一眼レフを出しました。残念ながら展望台からの見晴らしは無しでした。しかし雨が止んでいたので救われます。

前回ここへ来た時下山道にこの道から下山しましたが、すぐに急降下が始まり今日の様な天候の日は危ない感じに成ります。

前回ここへ来た時下山道にこの道から下山しましたが、すぐに急降下が始まり今日の様な天候の日は危ない感じに成ります。

20分程で昼食を終え山頂標識へ戻ります。ここはICタグ付きの一等三角点が設置してあります。

20分程で昼食を終え山頂標識へ戻ります。ここはICタグ付きの一等三角点が設置してあります。

注:一部の三角点では、測量作業及び基準点維持管理の効率化を目的に、標石にICタグを埋め込んでいます。ICタグにはucode(場所情報コード)と呼ばれる128bitのコードが格納されており、ICタグリーダを使用し、現地で基準点に関する情報を読み出すことができます。「国土地理院」

さて元来た道を下山に掛かります。写真は「マルバダケブキ」花が咲いていないので最初は判らなかったのですがS隊長に教えて貰いました。

さて元来た道を下山に掛かります。写真は「マルバダケブキ」花が咲いていないので最初は判らなかったのですがS隊長に教えて貰いました。

林床の下草に「ヤブレガサ」が沢山生えていました。鹿などが食べた後が残されていて人間が食べるものを鹿も同じに食す。トリカブトなども沢山生えてますが・・・・

林床の下草に「ヤブレガサ」が沢山生えていました。鹿などが食べた後が残されていて人間が食べるものを鹿も同じに食す。トリカブトなども沢山生えてますが・・・・

登る時は下を見ながら歩く事が多いので気がつかなかったのですがヤマボウシが結構咲いていました。この天候で暗く疲労した体で揺れる花を取るのは少し難しい。

登る時は下を見ながら歩く事が多いので気がつかなかったのですがヤマボウシが結構咲いていました。この天候で暗く疲労した体で揺れる花を取るのは少し難しい。

14時12分登山口に到着。往復とも私たち以外にハイカーは無し静かな山旅が出来ました。マスクをする気遣いの必要も無く、知った者同士の山旅。

14時12分登山口に到着。往復とも私たち以外にハイカーは無し静かな山旅が出来ました。マスクをする気遣いの必要も無く、知った者同士の山旅。

昨年の台風の影響が至る所で見られます。一度被害を受けると修復には何年も掛かる、この工事が台風の影響かは知る由も有りませんが。

昨年の台風の影響が至る所で見られます。一度被害を受けると修復には何年も掛かる、この工事が台風の影響かは知る由も有りませんが。

この写真は先程途中の分岐表示「上芦川」から下山すると此所へ出るようです日向坂峠(どんべい峠)から車で少し降りた所に見付けました。登山口などの表示は有りませんでした。

この写真は先程途中の分岐表示「上芦川」から下山すると此所へ出るようです日向坂峠(どんべい峠)から車で少し降りた所に見付けました。登山口などの表示は有りませんでした。

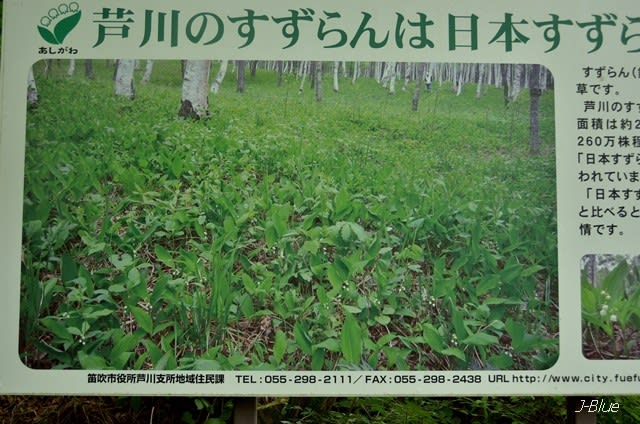

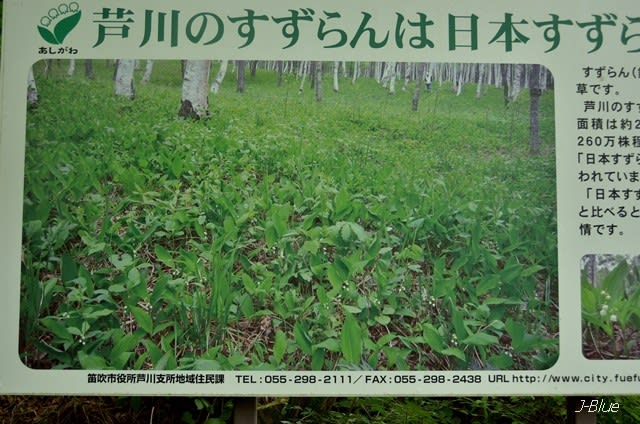

途中「すずらんの里」へ立ち寄りますがスズランはすでに終わり今は殆ど見る物が無く途中の遊歩道に咲いていたヤマブキショウマ・ノアザミ・オオバギボウシの写真を撮りました。

途中「すずらんの里」へ立ち寄りますがスズランはすでに終わり今は殆ど見る物が無く途中の遊歩道に咲いていたヤマブキショウマ・ノアザミ・オオバギボウシの写真を撮りました。

日向坂峠(どんべい峠)から河口湖町の町の方へ戻りますが御坂山塊を通り抜ける「若彦トンネル」内の写真とトンネルを出た河口湖の見える道。

日向坂峠(どんべい峠)から河口湖町の町の方へ戻りますが御坂山塊を通り抜ける「若彦トンネル」内の写真とトンネルを出た河口湖の見える道。

これから「山中湖」へ出て「道志道」を通りドライブがてら帰ります。

「道志道」は山中湖から八王子辺りまでの街道で丹沢山系と御坂山塊の間の谷を走る道路です。

「道志道」は山中湖から八王子辺りまでの街道で丹沢山系と御坂山塊の間の谷を走る道路です。

途中に日帰り温泉なども有り車で来た時は何回か温泉などに入りました。

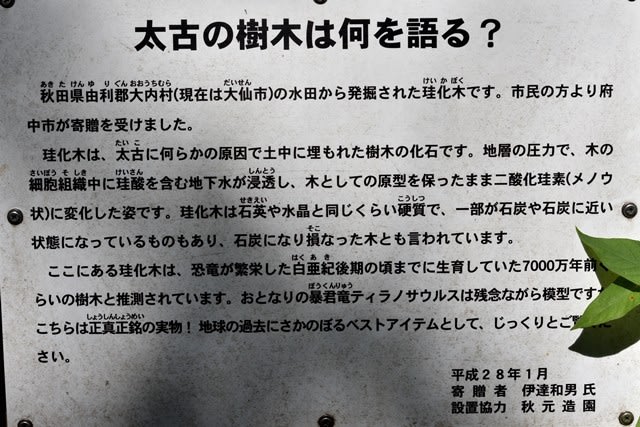

この看板は「道志道の駅」の物ですが、ウイークデーなので閑散としていました。

この後京王線調布駅で3人で反省会、本日の〆です。久しぶりの再会で大いに飲み話し。知った者同士(コロナ感染の有無を含め)の親交を暖めた所です。

追記

COVID-19に1付いて。

先日来PCR検査で大量の感染者が出ました。東京がエピセンター化(発信源)と言う事がハッキリしてきました。今集中的に押さえ込まないと大変な事態に成る事が想像出来ます。

又コロナウイルスに付いての国会集中審議の場で参考人として「東京大学 先端科学技術研究センター がん・代謝プロジェクト プロジェクト リーダー/東京大学名誉教授」児玉 龍彦氏の発言が有りました。

科学者らしい明確な意見と考え方が示され感動的な報告でした。科学者はこう有るべきだと言う哲学を示されたと思います。今、国を挙げて利害や思惑を超え科学的な立場に立ち英智を結集し国会を開き必要な法整備を真剣に考え実施する時と思います。

デモクラシータイムス 【新型コロナと闘う 児玉龍彦×金子勝】2020年07月17日号

「緊急提言・エピセンター新宿を制圧せよ~まずは30万人PCR検査から」

タイトル写真は山頂近く、登山開始点はガスが殆ど無かったのですが、標高が上がるにつれてガスって来ました。途中小雨に降られたりしましたが多少濡れた程度で済みました。

日向坂峠(どんべい峠)まで車で入りそこから登ります。ここまで来れば歩行時間が大幅に短縮されます。日向坂峠の標高は1,452m程、黒岳の標高は1,792m、標高差340m程なので高尾山を登るより楽かも知れません、途中急傾斜とアップダウンが有りますがリハビリ登山には丁度の感じです。

御坂山塊「旧御坂峠から黒岳」を周回する(前編)

ここ日向坂峠(どんべい峠)は左方面は「釈迦ヶ岳」標高1.641m方面へも行けます。写真右手から登り始めます。

時折標識も有り道迷いの心配も無いようです。

尾根道に設置された「上芦川」への分岐標識、この道を下れば途中の林道へ出ます

時折傾斜も緩くなり歩きやすくなります。晴天の日は気持ちの良い歩きに成ると思います。

昔は現地に行き天候が悪いと引き返す事が多々あった!

いよいよ山頂手前の尾根に出ました。この看板右方向は「御坂峠」方面へ続きます。

黒岳山頂標高1,792.7mここの山頂は広い、左方向へ200m程行くと展望台と成る。

展望台に咲いていたヤマハハコと思います。

注:一部の三角点では、測量作業及び基準点維持管理の効率化を目的に、標石にICタグを埋め込んでいます。ICタグにはucode(場所情報コード)と呼ばれる128bitのコードが格納されており、ICタグリーダを使用し、現地で基準点に関する情報を読み出すことができます。「国土地理院」

ミズナラの木だろうか? 弱った木にキノコが沢山生えてました。

登りと違い下りは余裕で辺りを見回せます。緑が雨の中でも映えています。

これから「山中湖」へ出て「道志道」を通りドライブがてら帰ります。

途中に日帰り温泉なども有り車で来た時は何回か温泉などに入りました。

この看板は「道志道の駅」の物ですが、ウイークデーなので閑散としていました。

この後京王線調布駅で3人で反省会、本日の〆です。久しぶりの再会で大いに飲み話し。知った者同士(コロナ感染の有無を含め)の親交を暖めた所です。

追記

COVID-19に1付いて。

先日来PCR検査で大量の感染者が出ました。東京がエピセンター化(発信源)と言う事がハッキリしてきました。今集中的に押さえ込まないと大変な事態に成る事が想像出来ます。

又コロナウイルスに付いての国会集中審議の場で参考人として「東京大学 先端科学技術研究センター がん・代謝プロジェクト プロジェクト リーダー/東京大学名誉教授」児玉 龍彦氏の発言が有りました。

科学者らしい明確な意見と考え方が示され感動的な報告でした。科学者はこう有るべきだと言う哲学を示されたと思います。今、国を挙げて利害や思惑を超え科学的な立場に立ち英智を結集し国会を開き必要な法整備を真剣に考え実施する時と思います。

デモクラシータイムス 【新型コロナと闘う 児玉龍彦×金子勝】2020年07月17日号

「緊急提言・エピセンター新宿を制圧せよ~まずは30万人PCR検査から」