前回「大月市「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」を登る その1」に引き続きその2をアップしました。後半も難儀の連続が続きます。後半は「黒岳」から「大峠」方面分岐まで戻り「牛奥ノ雁が原摺山」~出発地「大峠」迄を往復する行程です。

タイトル写真は「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」から「富士山」を撮った物、前回の富士山写真より時間も経っている為可成り霞んできています。

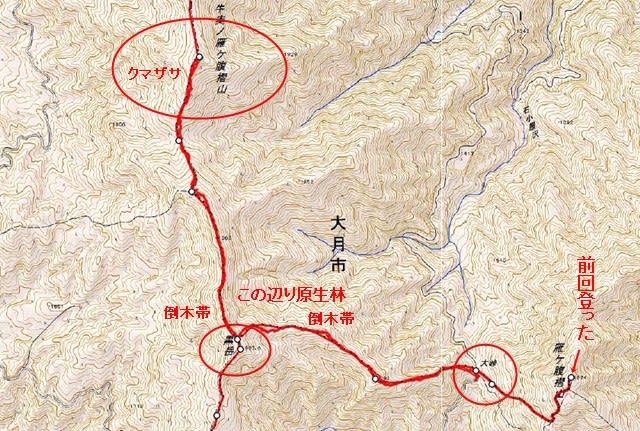

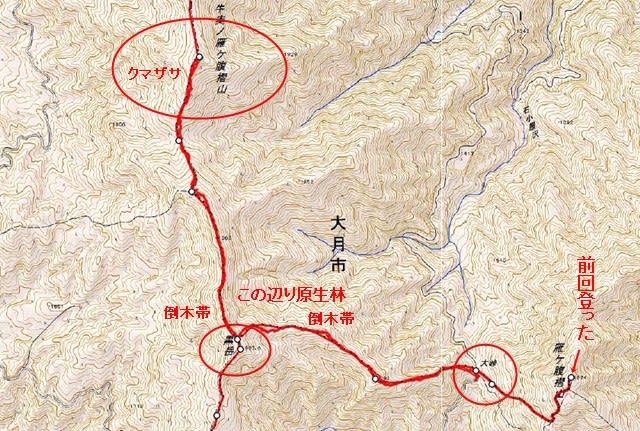

前回と同じ地図です。今回の記事は「黒岳」からの往復と「大峠」へ戻るまでです。

前回と同じ地図です。今回の記事は「黒岳」からの往復と「大峠」へ戻るまでです。

矢張り「黒岳」から「牛奥ノ雁が原摺山」へ向かう此の稜線上も倒木が沢山有り、可成り体力を消耗する歩行が続きます。

傾斜は比較的穏やかですが荒れた原生林の中を歩いて行きます。

「黒岳」から稜線上を「大峠」方面分岐まで戻ります。更に北方向に連なる尾根を行きます。この尾根は笹子付近から大菩薩峠に至る長い尾根です。

「黒岳」から稜線上を「大峠」方面分岐まで戻ります。更に北方向に連なる尾根を行きます。この尾根は笹子付近から大菩薩峠に至る長い尾根です。

この稜線は少し狭くなり倒木もあり、岩場も在ります。広い場所では落ち葉で登山道が不鮮明になり要注意です。

この稜線は少し狭くなり倒木もあり、岩場も在ります。広い場所では落ち葉で登山道が不鮮明になり要注意です。

稜線西側には甲府盆地が垣間見えます。遠くの山は金峰山や甲武信ヶ岳でしょうか?

稜線西側には甲府盆地が垣間見えます。遠くの山は金峰山や甲武信ヶ岳でしょうか?

写真は痩せ尾根に立ちはだかる岩場で後から判ったのですが、道を間違えこの岩を上り下りしました。正規の道はこの写真左手に巻き道として付いているのです(帰り道で判りました)登山道が不鮮明で間違えて怖い思いをしました。

写真は痩せ尾根に立ちはだかる岩場で後から判ったのですが、道を間違えこの岩を上り下りしました。正規の道はこの写真左手に巻き道として付いているのです(帰り道で判りました)登山道が不鮮明で間違えて怖い思いをしました。

この写真が岩を越えて反対側へ降り、振り向いて撮った物ですが、クサリも無く足場も余りなく苔でスベルのでドウして降りようか迷いました。この写真の位置から右手に薄く巻き道が付いているのが帰りがけに判りましたが後の祭です。

この写真が岩を越えて反対側へ降り、振り向いて撮った物ですが、クサリも無く足場も余りなく苔でスベルのでドウして降りようか迷いました。この写真の位置から右手に薄く巻き道が付いているのが帰りがけに判りましたが後の祭です。

後方を振り向くと「雁が原摺山」が見えます。現在の立ち位置が「雁が原摺山」山頂標高(1,870m)を上回った感じです。

後方を振り向くと「雁が原摺山」が見えます。現在の立ち位置が「雁が原摺山」山頂標高(1,870m)を上回った感じです。

写真は「川胡桃沢ノ頭」(かわくるみざわのかしら)です。クマザサの台地で西側が開けていて甲府盆地が見えます。東側は木が邪魔して余り展望は良くありません。

写真は「川胡桃沢ノ頭」(かわくるみざわのかしら)です。クマザサの台地で西側が開けていて甲府盆地が見えます。東側は木が邪魔して余り展望は良くありません。

明るく平坦な場所で、南側は「黒岳」の右隣に富士山の頭が顔を出して居ます。登山道は北へ延びていて前方の林を抜けると漸く「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」らしき山が見えてきます。

明るく平坦な場所で、南側は「黒岳」の右隣に富士山の頭が顔を出して居ます。登山道は北へ延びていて前方の林を抜けると漸く「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」らしき山が見えてきます。

登山道は一端下って「賽ノ河原」と云われるクマザサの鞍部に出ます。キャンプをした跡があり地図を見ると少し下った所に水場もあるようです。

登山道は一端下って「賽ノ河原」と云われるクマザサの鞍部に出ます。キャンプをした跡があり地図を見ると少し下った所に水場もあるようです。

この奥の山が「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」なのですが、山頂は一番高い所の向う側で、ピークを超さないと見えて来ません。写真は偽ピークと云った所でしょうか?

上の写真前方の林を抜けると笹原の斜面を直登気味に登ります。そこに一輪だけ「リンドウ」が咲いていました。苦しい直登の登りで目の前に現れた一輪の花!!

上の写真前方の林を抜けると笹原の斜面を直登気味に登ります。そこに一輪だけ「リンドウ」が咲いていました。苦しい直登の登りで目の前に現れた一輪の花!!

直登きみでキツく、休み休み登りますが、振り向くと「富士山」が顔を出しています。

直登きみでキツく、休み休み登りますが、振り向くと「富士山」が顔を出しています。

写真の所が頂上と思い込み必死に登りましたが、前出の様に前方の林を抜けないと頂上は見えてきません。(期待外れで折れそうな感じになります)

写真の所が頂上と思い込み必死に登りましたが、前出の様に前方の林を抜けないと頂上は見えてきません。(期待外れで折れそうな感じになります)

写真が林を抜けた所で漸く頂上が見えてきました。

写真が林を抜けた所で漸く頂上が見えてきました。

そして「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」山頂(標高1,990m)日本一長い名前の山(うしおくのがんがはらすりやま)12時48分登頂完了!!

そして「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」山頂(標高1,990m)日本一長い名前の山(うしおくのがんがはらすりやま)12時48分登頂完了!!

タイトルの写真ですが、山頂からの「富士山」の姿。前にも書きましたが500円札の絵柄は 「雁ヶ腹摺山」からの物ですが、この「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」からの眺めも方角はほぼ同じなので富士山自体の裾野などの感じは同じに見えますが手前の山塊などが若干ジャマになります。

タイトルの写真ですが、山頂からの「富士山」の姿。前にも書きましたが500円札の絵柄は 「雁ヶ腹摺山」からの物ですが、この「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」からの眺めも方角はほぼ同じなので富士山自体の裾野などの感じは同じに見えますが手前の山塊などが若干ジャマになります。

写真は山頂から北方向を撮った物ですが「大菩薩嶺」方面です。木が邪魔していて「大菩薩嶺」は全く見えないようです。この稜線を「小金沢連嶺」と呼ぶそうですが笹子辺りから大菩薩嶺までこの長い稜線を縦走するのも面白そうです。

写真は山頂から北方向を撮った物ですが「大菩薩嶺」方面です。木が邪魔していて「大菩薩嶺」は全く見えないようです。この稜線を「小金沢連嶺」と呼ぶそうですが笹子辺りから大菩薩嶺までこの長い稜線を縦走するのも面白そうです。

山頂で35分程遅い昼食休憩をした後、来た道を戻ります。その時に東方向を撮った物で下の広葉樹林帯は紅葉が綺麗です。目一杯ズームしてみました。

山頂で35分程遅い昼食休憩をした後、来た道を戻ります。その時に東方向を撮った物で下の広葉樹林帯は紅葉が綺麗です。目一杯ズームしてみました。

途中左手に樹林の間から何やら見覚えのある山の形。だぶん奥多摩の「大岳山」の様です。

途中左手に樹林の間から何やら見覚えのある山の形。だぶん奥多摩の「大岳山」の様です。

山頂から1時間程戻ると再度「倒木帯」に出ます。来る時と若干違い不明瞭な道も1回通過しているので様子が解ります。

山頂から1時間程戻ると再度「倒木帯」に出ます。来る時と若干違い不明瞭な道も1回通過しているので様子が解ります。

倒木を避ける時写真の様な場合またぐ事は出来無いので回り込みますが数m左右どちらかに行き、跨げる様になったら倒木を越え直ぐに元の道に出ないと、登山道を見失います。来る時はそれが上手く行かず、道無き道を歩く羽目になりました。

倒木を避ける時写真の様な場合またぐ事は出来無いので回り込みますが数m左右どちらかに行き、跨げる様になったら倒木を越え直ぐに元の道に出ないと、登山道を見失います。来る時はそれが上手く行かず、道無き道を歩く羽目になりました。

難儀しながら漸く「大峠」の分岐に到着。この道を真っ直ぐ行き「黒岳」を越え見晴らしの良い「白谷丸」迄行く予定でしたが、今回昼食後非常に体調が悪く、歩く速度も上がらずアップダウンの登山道を休み休み歩いた為可成り時間を食い、この時点で14時45分程に成り時間的に諦めざるを得ませんでした。

難儀しながら漸く「大峠」の分岐に到着。この道を真っ直ぐ行き「黒岳」を越え見晴らしの良い「白谷丸」迄行く予定でしたが、今回昼食後非常に体調が悪く、歩く速度も上がらずアップダウンの登山道を休み休み歩いた為可成り時間を食い、この時点で14時45分程に成り時間的に諦めざるを得ませんでした。

下山道、第二の「倒木帯」の写真ですが、上で書いた様にこのまんま「白谷丸」迄往復すると、秋の日暮れは早く。下手をすると日没後の登山道を歩く羽目になりかねません、「白谷丸」からの「富士山」の景色をカメラに収める事が出来ず残念な気持ちで下りました。

下山道、第二の「倒木帯」の写真ですが、上で書いた様にこのまんま「白谷丸」迄往復すると、秋の日暮れは早く。下手をすると日没後の登山道を歩く羽目になりかねません、「白谷丸」からの「富士山」の景色をカメラに収める事が出来ず残念な気持ちで下りました。

相変わらずの倒木。この先何年かこの状態が続くのでは無いかと思います。整備するのは大変と思いますが地元山岳会、関係自治体の努力を望みたい所です。

相変わらずの倒木。この先何年かこの状態が続くのでは無いかと思います。整備するのは大変と思いますが地元山岳会、関係自治体の努力を望みたい所です。

それにしてもすさまじい風の威力です。こんな太い赤松が見事に折れています。

それにしてもすさまじい風の威力です。こんな太い赤松が見事に折れています。

意外とダケカンバやクヌギなどは風に強い様で、シラビソや唐松などの針葉樹は木の粘りけが無いらしく幹の途中からポッキリと折れていました。

昨日も台風22号が関東近海を通過しました。21号の直撃と2週連続で台風の風を受けて更に被害が出たのでは無いかと想像します。

同じ道を引き返すと行っても矢張り途中で道を見失い、この写真の標識を右方向にピークを登らなければ成らないのですが、トラバースルートと勘違いして標識の向きのまんまに左手方向に進んだ結果、次第に急斜面をずり落ちながら歩く事に成り何とか元の登山道迄たどり着きました。登山道が不明瞭なので往路はピークを越えましたが復路は間違えたようです。進むべき方向が判っていましたので不安は有りませんでしたが。。。。。。。

同じ道を引き返すと行っても矢張り途中で道を見失い、この写真の標識を右方向にピークを登らなければ成らないのですが、トラバースルートと勘違いして標識の向きのまんまに左手方向に進んだ結果、次第に急斜面をずり落ちながら歩く事に成り何とか元の登山道迄たどり着きました。登山道が不明瞭なので往路はピークを越えましたが復路は間違えたようです。進むべき方向が判っていましたので不安は有りませんでしたが。。。。。。。

「倒木帯」を抜けると後は普通の登山道で、日没になる前に急ぎます。写真は漸く「大峠」に到着15時35分。辺りは山の陰なのでだいぶ暗くなり始めていました。

「倒木帯」を抜けると後は普通の登山道で、日没になる前に急ぎます。写真は漸く「大峠」に到着15時35分。辺りは山の陰なのでだいぶ暗くなり始めていました。

今回の歩行データーを見ると歩いた距離往復約9km、歩行時間6時間12分(休憩含む)、登り累積標高差888m、大休止35分その他の休憩トータル6分程(まとまった休憩はなかった)

「大峠」からの富士山はもう少し時間が経つと、夕焼けに沈む富士山が撮れそうですが時間もすでに16時に近いので今回諦めて帰路に着きます。

「大峠」からの富士山はもう少し時間が経つと、夕焼けに沈む富士山が撮れそうですが時間もすでに16時に近いので今回諦めて帰路に着きます。

駐車場はすでに空いて来ています。中にはキャンピングカーの様な車も居て、写真を撮る為か居残っていました。

駐車場はすでに空いて来ています。中にはキャンピングカーの様な車も居て、写真を撮る為か居残っていました。

帰りがけに、地元の温泉「真木温泉旅館」有るのですが、時間も迫っている事から今回は駐車場の確認だけして帰る事にしました。

今回の山行は1ヶ月ぶり。登ってみて体調が思わしくない事が判明、何時もの様にグループで来たら皆さんに迷惑を掛ける所でした。単独登山も良否両面があります。

それにしても天気を見て思い付きで登ったので時間的に出だしが遅く余裕が無い登山でした。後一時間早ければ・・・・と悔いが残りました。

二回にわたりBlog記事にしましたが、長々とお付き合い有り難う御座いました。

大月市「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」を登る その1

タイトル写真は「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」から「富士山」を撮った物、前回の富士山写真より時間も経っている為可成り霞んできています。

矢張り「黒岳」から「牛奥ノ雁が原摺山」へ向かう此の稜線上も倒木が沢山有り、可成り体力を消耗する歩行が続きます。

傾斜は比較的穏やかですが荒れた原生林の中を歩いて行きます。

そんな荒れた登山道を過ぎると、やがて穏やかなクマザサの登山道になります。

この奥の山が「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」なのですが、山頂は一番高い所の向う側で、ピークを超さないと見えて来ません。写真は偽ピークと云った所でしょうか?

こんな感じで直登します。

意外とダケカンバやクヌギなどは風に強い様で、シラビソや唐松などの針葉樹は木の粘りけが無いらしく幹の途中からポッキリと折れていました。

昨日も台風22号が関東近海を通過しました。21号の直撃と2週連続で台風の風を受けて更に被害が出たのでは無いかと想像します。

今回の歩行データーを見ると歩いた距離往復約9km、歩行時間6時間12分(休憩含む)、登り累積標高差888m、大休止35分その他の休憩トータル6分程(まとまった休憩はなかった)

帰りがけに、地元の温泉「真木温泉旅館」有るのですが、時間も迫っている事から今回は駐車場の確認だけして帰る事にしました。

今回の山行は1ヶ月ぶり。登ってみて体調が思わしくない事が判明、何時もの様にグループで来たら皆さんに迷惑を掛ける所でした。単独登山も良否両面があります。

それにしても天気を見て思い付きで登ったので時間的に出だしが遅く余裕が無い登山でした。後一時間早ければ・・・・と悔いが残りました。

二回にわたりBlog記事にしましたが、長々とお付き合い有り難う御座いました。

大月市「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」を登る その1