山頂直下のロウバイ園から武甲山を撮った物です。

天候が曇り空の為モノトーンな仕上がりになりそうですがロウバイの黄色がそれを救ってくれた写真です。

今回、何時ものSNSのイベントに参加し総勢7名で「長瀞アルプス」を登りました。

2日前までは快晴の良い天候でしたがこの日は生憎の空模様で前日の気温が嘘のように低くなり冷たい風が吹いていました。宝登山には昨年も行っています。

写真は秩父鉄道「野上」駅前に在った看板のコピーです。その中に赤い矢印線と青字で書き込みを入れました。

写真は秩父鉄道「野上」駅前に在った看板のコピーです。その中に赤い矢印線と青字で書き込みを入れました。

左上の「野上」駅から「長瀞アルプス」を登り宝登山山頂からロウバイ園を廻りロープウェー山頂駅で昼食休憩した後、林道を下り宝登山神社を参詣します。次にこの看板の地図からは外れていますが長瀞渓谷岩畳の散策をしました。

秩父鉄道「野上」駅、単線で超ローカル駅な感じですが、土日のシーズン中は可成りの乗降客がありそうです。

秩父鉄道「野上」駅、単線で超ローカル駅な感じですが、土日のシーズン中は可成りの乗降客がありそうです。

駅前の案内板に従い歩いて行きますが、私製の案内板が至る所に設置されていて迷う心配は全く無さそうです。途中新設された真新しいトイレがありました(万福寺そば)

万福寺を左折すると道は緩やかに登り始め、やがて舗装も切れて登山道らしくなります。

万福寺を左折すると道は緩やかに登り始め、やがて舗装も切れて登山道らしくなります。

この登山道は沢山の人が歩くらしく森の中に掃き清めたようにハッキリと一本の筋と成って続いています。

この登山道は沢山の人が歩くらしく森の中に掃き清めたようにハッキリと一本の筋と成って続いています。

写真は「天狗山」との分岐ですが天狗山に行き又戻るコースですが、肝心の天狗山のピークは何処か判りませんでした、ピークと思われる所に何も目印が無いのです。

写真がそれで、ピークと思われる場所を撮影しました。このまんま進むと野上駅方面へ下って行くようです。

写真がそれで、ピークと思われる場所を撮影しました。このまんま進むと野上駅方面へ下って行くようです。

先程の分岐に戻り、標識右手の巻き道を更に進みます。1時間ほど多少のアップダウンの後写真の様な舗装された林道に出て、暫く歩きます。

先程の分岐に戻り、標識右手の巻き道を更に進みます。1時間ほど多少のアップダウンの後写真の様な舗装された林道に出て、暫く歩きます。

林道を20分ほど歩くと写真の場所に出ます。

林道を20分ほど歩くと写真の場所に出ます。

ここからが「宝登山」山頂に至る最後の登りで入り口の指導表示には0.6kmと書いてあります。

所がドッコイ写真の様に急な階段の連続で。恐らく標高を一気に150m以上登ると思われます。急な階段の連続は可成り厳しい!

所がドッコイ写真の様に急な階段の連続で。恐らく標高を一気に150m以上登ると思われます。急な階段の連続は可成り厳しい!

20分ほどの悪戦苦闘の末宝登山山頂到着です。ここで全員の記念写真。

20分ほどの悪戦苦闘の末宝登山山頂到着です。ここで全員の記念写真。

山頂で同じSNS別グループの知り合い(D氏)が当日同じコースでイベント開催していた事から逢える事が出来るのでは無いかと思い探した所運良く再会出来ました。

私達のグループは山頂からロウバイ園を見学してからロープウェー山頂駅のベンチで昼食にしました。

私達のグループは山頂からロウバイ園を見学してからロープウェー山頂駅のベンチで昼食にしました。

ロウバイは満開で見学コースには良い香りが漂っていました。

タイトルと同じ写真ですが、武甲山は年々姿が変わって行くようです。

タイトルと同じ写真ですが、武甲山は年々姿が変わって行くようです。

曇り空で光が弱く、この写真はホワイトバランスなど細部を修正しています。昨年は好天に恵まれ青空の下ロウバイが輝いていましたが・・・・・

ロウバイの中にたまに梅の木が咲いています。ここにはロウバイだけでは無く梅の木やマンサク等が植えられていて、ロウバイに負けず劣らず咲き誇っていました。

ロウバイの中にたまに梅の木が咲いています。ここにはロウバイだけでは無く梅の木やマンサク等が植えられていて、ロウバイに負けず劣らず咲き誇っていました。

昼食休憩で1時間ほどゆっくりしてから下山します。下山道は長瀞アルプスと違い広い林道を歩きます。登りと違い30分ほどで宝登山神社へ着きます。

昼食休憩で1時間ほどゆっくりしてから下山します。下山道は長瀞アルプスと違い広い林道を歩きます。登りと違い30分ほどで宝登山神社へ着きます。

宝登山神社の社殿。平成20年に解体修理が等が行われ欄間などの色彩工事で現在の輝きが保たれているようです。

宝登山神社の社殿。平成20年に解体修理が等が行われ欄間などの色彩工事で現在の輝きが保たれているようです。

宝登山神社参詣の後、長瀞渓谷方面へ行きます。人の多い長瀞駅付近を避け「上長瀞駅」方面へ行き「月の石もみじ公園」でコンビニで買ったビールなどを呑み休憩!

宝登山神社参詣の後、長瀞渓谷方面へ行きます。人の多い長瀞駅付近を避け「上長瀞駅」方面へ行き「月の石もみじ公園」でコンビニで買ったビールなどを呑み休憩!

写真は「月の石もみじ公園」下の河川敷の奇岩群です。

岩畳を下流に向けて歩き、ライン下りの船着き場に到着します。営業時間が終わって居るらしくひっそりとしていました。

岩畳を下流に向けて歩き、ライン下りの船着き場に到着します。営業時間が終わって居るらしくひっそりとしていました。

ここで記念写真を撮り、本日のハイキングが終わります。

ここで記念写真を撮り、本日のハイキングが終わります。

この後「長瀞駅」から秩父鉄道に乗り「寄居」駅で下車します。ここで本日の反省会をする事に成りましたが、時間的に少し早くお店の開店時間には間があった様ですが我々の姿を見たかどうか・・・・・のれんを下げてくれたので早速焼き鳥処へ入る事が出来ました!

天候が曇り空の為モノトーンな仕上がりになりそうですがロウバイの黄色がそれを救ってくれた写真です。

今回、何時ものSNSのイベントに参加し総勢7名で「長瀞アルプス」を登りました。

2日前までは快晴の良い天候でしたがこの日は生憎の空模様で前日の気温が嘘のように低くなり冷たい風が吹いていました。宝登山には昨年も行っています。

左上の「野上」駅から「長瀞アルプス」を登り宝登山山頂からロウバイ園を廻りロープウェー山頂駅で昼食休憩した後、林道を下り宝登山神社を参詣します。次にこの看板の地図からは外れていますが長瀞渓谷岩畳の散策をしました。

駅前の案内板に従い歩いて行きますが、私製の案内板が至る所に設置されていて迷う心配は全く無さそうです。途中新設された真新しいトイレがありました(万福寺そば)

クヌギやコナラの紅葉落葉樹林の中を緩やかに登って行きます。

低いながらも稜線を歩くようになると左手(東側)に長瀞の町並みなどが見えます。

写真は「天狗山」との分岐ですが天狗山に行き又戻るコースですが、肝心の天狗山のピークは何処か判りませんでした、ピークと思われる所に何も目印が無いのです。

ここからが「宝登山」山頂に至る最後の登りで入り口の指導表示には0.6kmと書いてあります。

山頂で同じSNS別グループの知り合い(D氏)が当日同じコースでイベント開催していた事から逢える事が出来るのでは無いかと思い探した所運良く再会出来ました。

ロウバイは満開で見学コースには良い香りが漂っていました。

曇り空で光が弱く、この写真はホワイトバランスなど細部を修正しています。昨年は好天に恵まれ青空の下ロウバイが輝いていましたが・・・・・

ロウバイの花、少しピントが甘めですが花の香りが漂って来そうな写真です。

マンサクの花

ミツマタの蕾、開花までもう少し掛かりそうな感じですね!

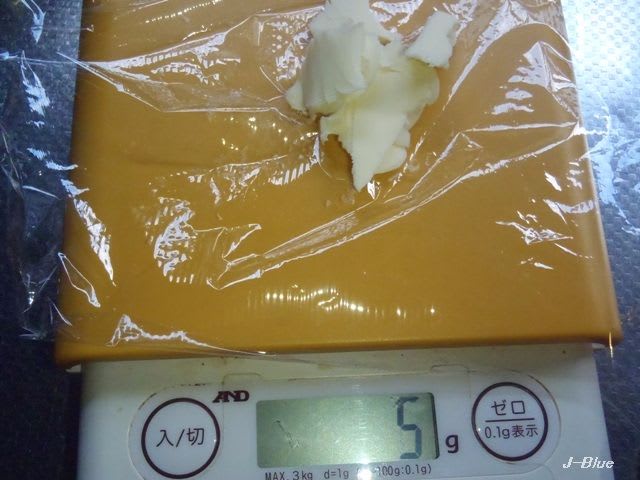

福寿草

写真は「月の石もみじ公園」下の河川敷の奇岩群です。

写真は上流側から見た「岩畳」の渓谷

この後「長瀞駅」から秩父鉄道に乗り「寄居」駅で下車します。ここで本日の反省会をする事に成りましたが、時間的に少し早くお店の開店時間には間があった様ですが我々の姿を見たかどうか・・・・・のれんを下げてくれたので早速焼き鳥処へ入る事が出来ました!