伊予松山第3代城主は、寛永12年(1635)伊勢国桑名の城主松平定行が伊予松山城主15万石に封ぜられた。定行の父定勝の母は伝通院夫人(於大の方)で、初めは徳川広忠に嫁ぎ家康を生んだが、事情により徳川家を去り、久松俊勝に再婚して定勝が誕生した。定勝は家康の異父同母弟であって、その子の定行は家康の甥に当たり江戸幕府の信頼が厚かった。

万治元年(1658)に定行は家督をその子定頼に譲って隠居した。その地は閑静な東野の地に住まいを造った。これが東野御殿と呼ばれ池の畔には清水寺を模した観音堂等々を建てた。また東海道53次の宿場を模した庭園が造られたとある。

ここ数日、淡路ヶ峠に毎日登り旧伊予松山の城下町を展望デッキから眺めている。

地元の東野町や、畑寺町から人々が登って来る。ある人に伺った。旧藩主久松定武さんの屋敷跡は何処にあったのか・・あるご婦人曰く、若い時久松家にアルバイトで屋敷の掃除に行っていたので良く知っていると、その場所を教えて貰ったので今日行ってみた。そして東野御殿跡にも、現在は東野お茶屋跡と称して残っている。

久松定武さんは、伊予松山第3代松平定行から17代目で、昭和26年(1951)に参議院議員を辞職し、愛媛県知事となり、昭和46年(1971)に知事を引退するまで、県知事を5期務めた。定武氏の母は薩摩藩第12代藩主島津忠義の七女、妻は旧小倉藩、伯爵小笠原長幹の次女・春枝である。父は、秋山好古を共にしてフランスの陸軍士官学校に留学した久松定謨である。

また愛媛県の柑橘類、特に温州みかんの改良は久松家が県に提供し果樹試験場が創設され、現在の愛媛の特産「愛媛みかん」の基礎はここから育った。

淡路ヶ峠からみた東野御殿跡(東野お茶屋跡)と久松東野邸跡。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)には農協神社が創設されている。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)説明板。

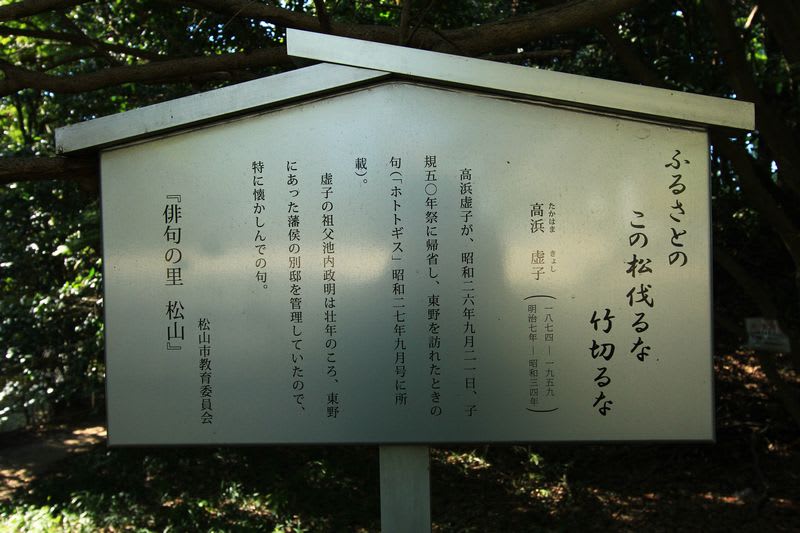

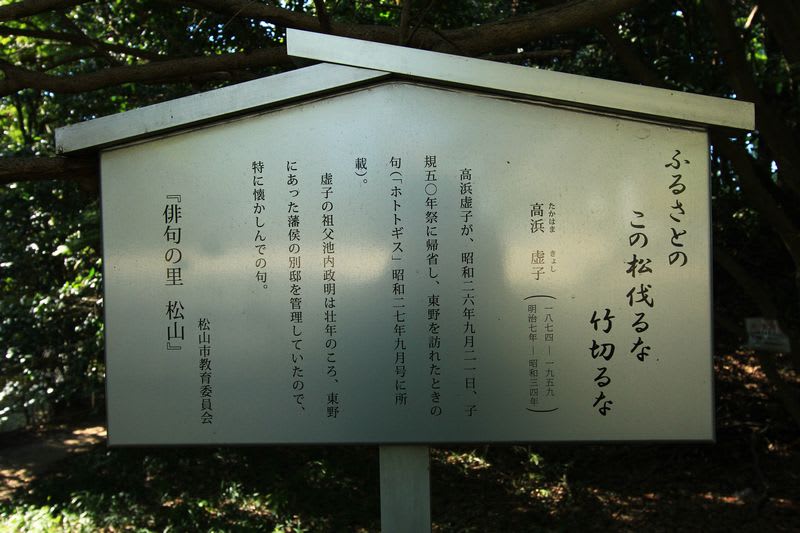

ふるさとのこの松伐るな竹切るな・・高浜虚子

「ふるさとのこの松伐るな竹切るな」の説明板。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)は、道後村めぐりスタンプラリーの一つで第18番である。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)一部のみ当時の名残の石垣が残っている。

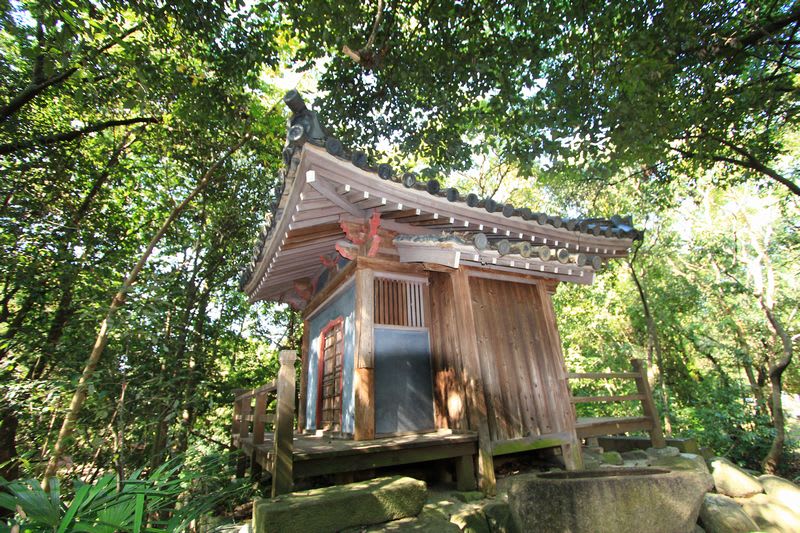

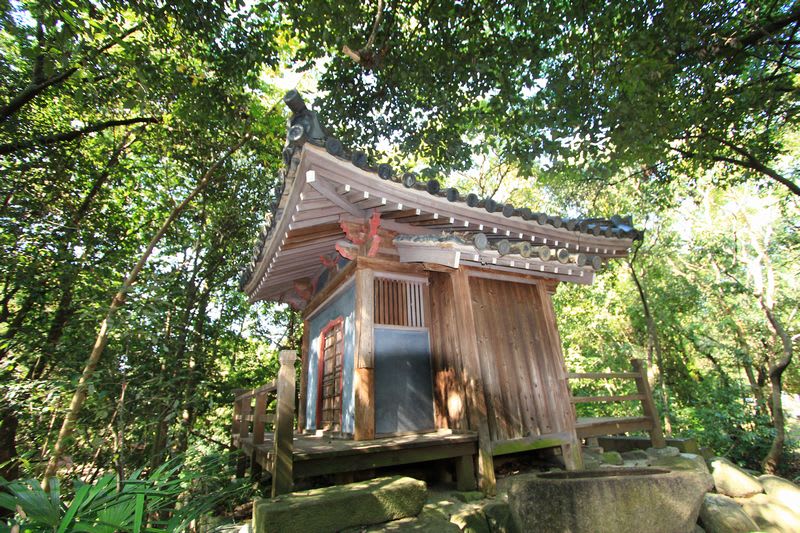

東野御殿と呼ばれ池の畔には清水寺を模した観音堂等々を建てた。その名残の小さな観音堂がある。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)の池。この池の周囲を散策できる小道がある。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)に建立されている句碑。

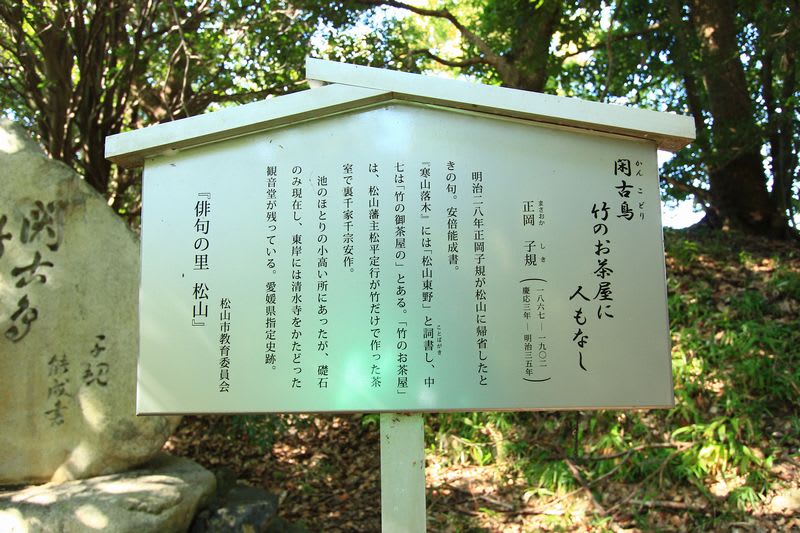

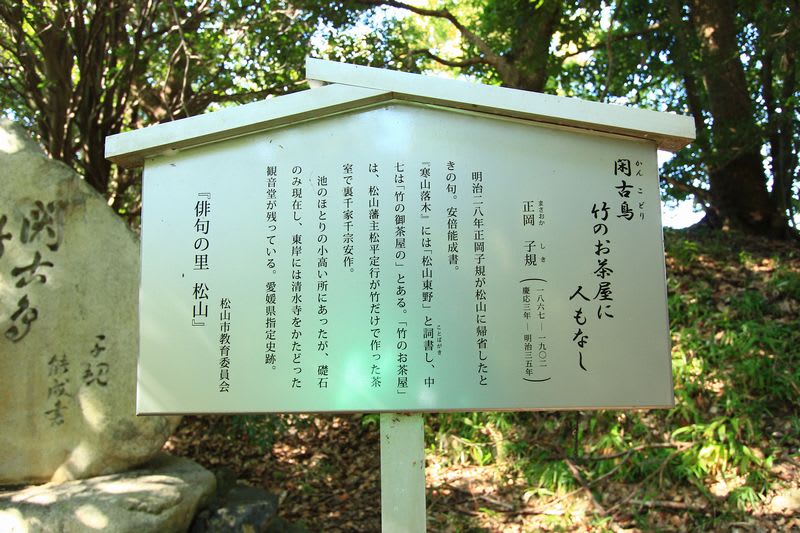

閑古鳥竹のお茶屋に人もなし・・正岡子規

東野御殿跡(東野お茶屋跡)に建立されている句碑と説明板。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)に建立されている愛媛県研修所、愛媛農協学園の表札。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)の一部は、愛媛県研修所、愛媛農協学園となっている。

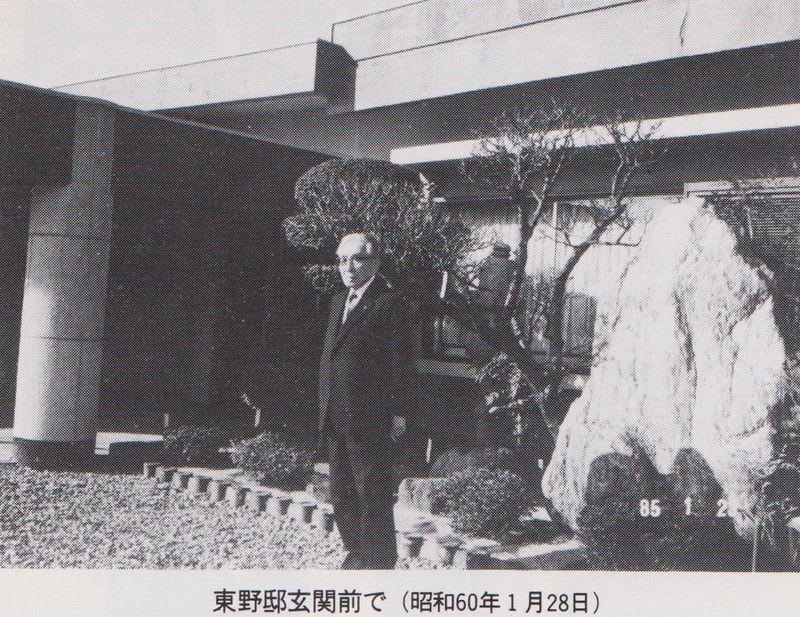

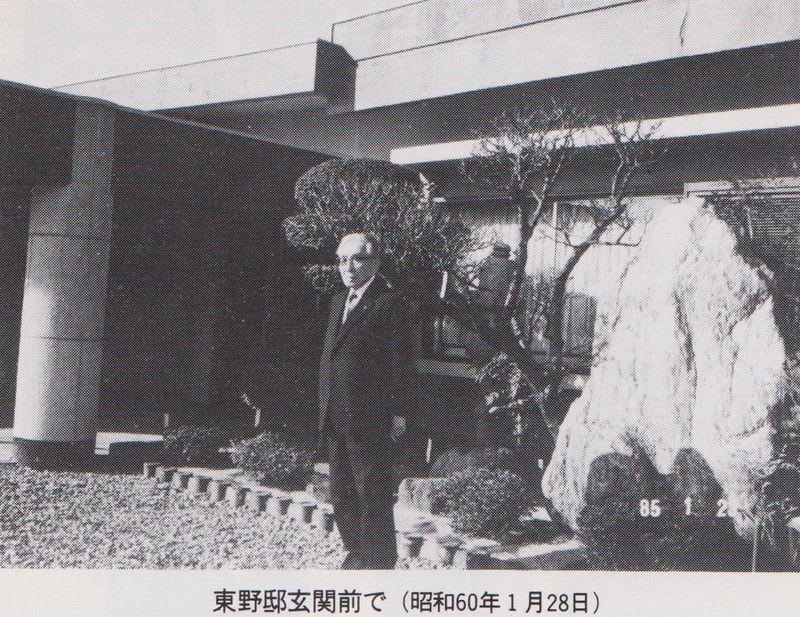

現在の久松邸の入口。邸宅跡は柑橘が植栽されている。

東野御殿跡に創られていた旧伊予松山藩主松平久松家の久松邸。

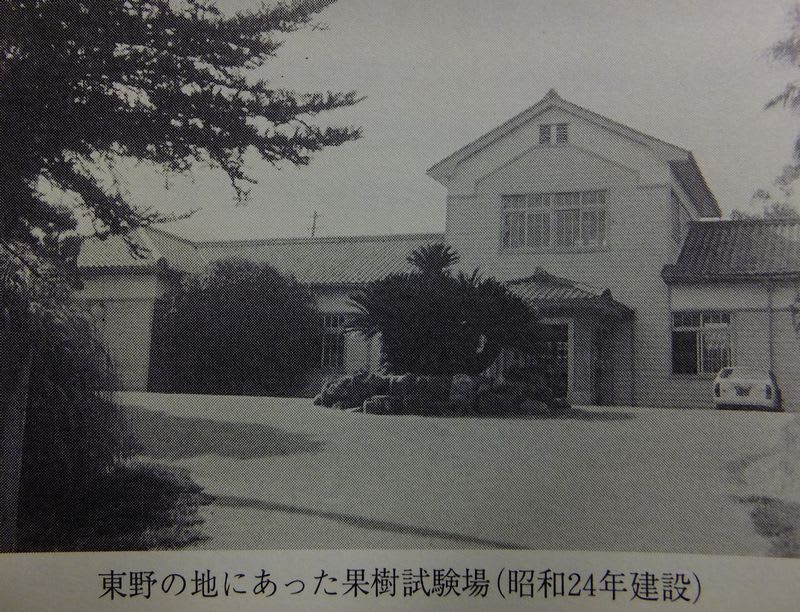

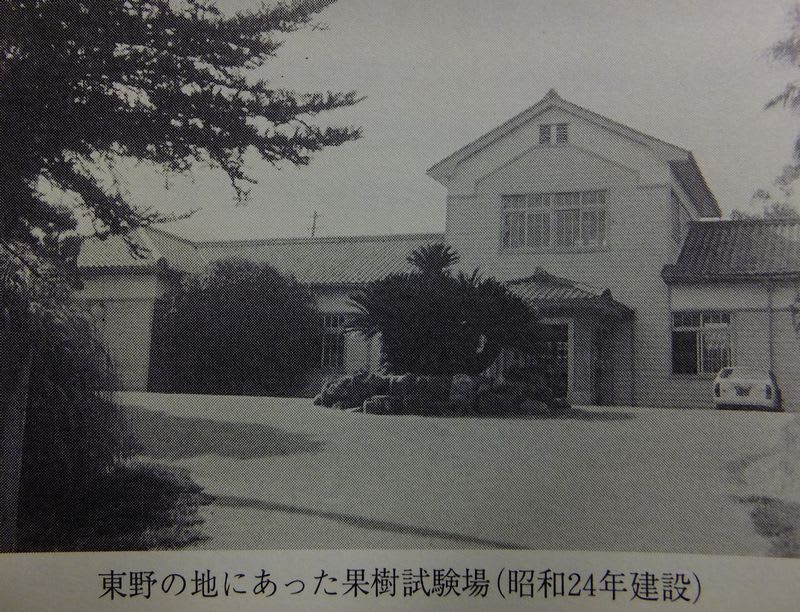

大正11年4月、温泉郡桑原村に2ヘクタールの土地を借りて果樹を移植して農事試験場果樹園として試験研究を始めたのが現在の愛媛県の柑橘の基礎を創った。昭和23年農事試験場から分離独立して愛媛県立果樹試験場が発足、この時果樹産業の振興に長年寄与してきた久松家農園、7ヘクタールが県に提供された。昭和23年10月に果樹試験場本館木造2階建てを着工し、昭和24年5月落成した。その時の画像。その後果樹試験場は、昭和53年(1978)現在の伊台へ拡充移転した。愛媛県の特産「愛媛みかん」の品種改良等々の研究がされている。

昭和41年4月17日、第17回国土緑化植樹祭で松山市を訪れられた昭和天皇は、果樹試験場を視察された。その時案内される久松定武知事さん。昭和天皇は殊の外ミカンに興味を示されたそうです。

万治元年(1658)に定行は家督をその子定頼に譲って隠居した。その地は閑静な東野の地に住まいを造った。これが東野御殿と呼ばれ池の畔には清水寺を模した観音堂等々を建てた。また東海道53次の宿場を模した庭園が造られたとある。

ここ数日、淡路ヶ峠に毎日登り旧伊予松山の城下町を展望デッキから眺めている。

地元の東野町や、畑寺町から人々が登って来る。ある人に伺った。旧藩主久松定武さんの屋敷跡は何処にあったのか・・あるご婦人曰く、若い時久松家にアルバイトで屋敷の掃除に行っていたので良く知っていると、その場所を教えて貰ったので今日行ってみた。そして東野御殿跡にも、現在は東野お茶屋跡と称して残っている。

久松定武さんは、伊予松山第3代松平定行から17代目で、昭和26年(1951)に参議院議員を辞職し、愛媛県知事となり、昭和46年(1971)に知事を引退するまで、県知事を5期務めた。定武氏の母は薩摩藩第12代藩主島津忠義の七女、妻は旧小倉藩、伯爵小笠原長幹の次女・春枝である。父は、秋山好古を共にしてフランスの陸軍士官学校に留学した久松定謨である。

また愛媛県の柑橘類、特に温州みかんの改良は久松家が県に提供し果樹試験場が創設され、現在の愛媛の特産「愛媛みかん」の基礎はここから育った。

淡路ヶ峠からみた東野御殿跡(東野お茶屋跡)と久松東野邸跡。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)には農協神社が創設されている。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)説明板。

ふるさとのこの松伐るな竹切るな・・高浜虚子

「ふるさとのこの松伐るな竹切るな」の説明板。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)は、道後村めぐりスタンプラリーの一つで第18番である。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)一部のみ当時の名残の石垣が残っている。

東野御殿と呼ばれ池の畔には清水寺を模した観音堂等々を建てた。その名残の小さな観音堂がある。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)の池。この池の周囲を散策できる小道がある。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)に建立されている句碑。

閑古鳥竹のお茶屋に人もなし・・正岡子規

東野御殿跡(東野お茶屋跡)に建立されている句碑と説明板。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)に建立されている愛媛県研修所、愛媛農協学園の表札。

東野御殿跡(東野お茶屋跡)の一部は、愛媛県研修所、愛媛農協学園となっている。

現在の久松邸の入口。邸宅跡は柑橘が植栽されている。

東野御殿跡に創られていた旧伊予松山藩主松平久松家の久松邸。

大正11年4月、温泉郡桑原村に2ヘクタールの土地を借りて果樹を移植して農事試験場果樹園として試験研究を始めたのが現在の愛媛県の柑橘の基礎を創った。昭和23年農事試験場から分離独立して愛媛県立果樹試験場が発足、この時果樹産業の振興に長年寄与してきた久松家農園、7ヘクタールが県に提供された。昭和23年10月に果樹試験場本館木造2階建てを着工し、昭和24年5月落成した。その時の画像。その後果樹試験場は、昭和53年(1978)現在の伊台へ拡充移転した。愛媛県の特産「愛媛みかん」の品種改良等々の研究がされている。

昭和41年4月17日、第17回国土緑化植樹祭で松山市を訪れられた昭和天皇は、果樹試験場を視察された。その時案内される久松定武知事さん。昭和天皇は殊の外ミカンに興味を示されたそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます