岡山城の天守台.

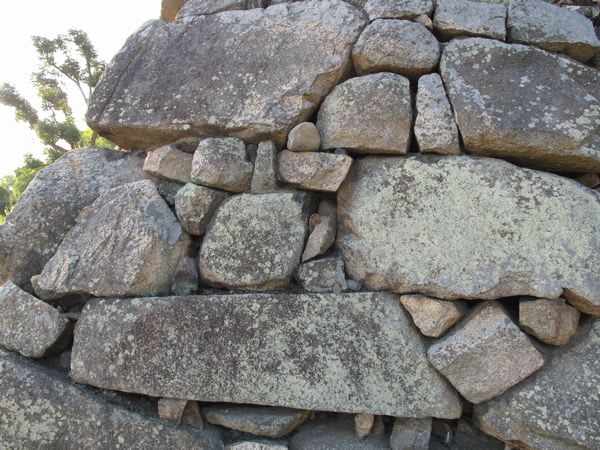

岡山城の天守台は、5角形で全国唯一のものであり、4角形以外の天守台は、岡山城の他には織田信長が築いた安土城(8角形)以外には見られない貴重な石垣、それも石積みは野面積である。

天守台は、安土桃山時代、関ケ原の合戦以前に積まれた石垣で、既に416年以上経過しておりその間自然災害等で、孕み出しが起これば修復が行われ維持されて来た。一番の敵は地震である。

築城工事は、普請と作事に二分され今風に言えば、土木工事と建築工事である。

石垣・土塁・堀といった普請は、築城工事の7~8割を占める大事な仕事で、普請が終わると作事が始まり、その中心は天守である。有事になり籠城時には物見として、また司令塔の役割を果たす最重要な建物、日本初の本格的な5層天守であった織田信長が築いた安土城天主(信長が造った天守は「天主」と表記した)が颯爽と出現し以後各地に天守を持つ城が出来たが天守台は殆ど四角形で、岡山城の天守台は、5角形で非常に珍しいものである。

城造りの名人と言われた、加藤清正、藤堂高虎も四角形以外の天守台は造っていない。

岡山城の天守台は変則の5角形であるが、高さも優れており15,5mある。

名古屋城天守台は、19,5m、小倉城天守台が18,8mで、その次の高さを誇る。

昨今、お城巡りをされる方が激増しており殆どの方が城郭建築物を観て楽しんでおられるが、是非石垣にも視線を向け見学して下さい。城を支えているのは石垣です。

加藤清正の熊本城の石垣、名古屋城の天守台は加藤清正が積み上げた。

そして藤堂高虎が積んだ、伊賀上野城の高石垣、高さ30mあり反りのない一直線に立ち上がる石垣、今治城の石垣も高虎造、清正は反りがあり、高虎は反りがない。・・また積み方も「野面積・打込接・切込接・亀甲積・算木積」があり刻印もあるので、行かれた城の石垣の積み方、刻印も観ると楽しみが倍増します。・・そして使われた石の出産地も考えてみては如何でしょう。

訪れて観て知る先人たちの技の凄さを。

城内に宇喜多秀家時代の石垣が展示してある。その指示板。

城内に宇喜多秀家時代の石垣。

野面積で積まれた天守台石垣。

天守台の隅の部位で算木積、雑に積まれ一見崩れやすく見えるが耐久性の高い積み方。

関ヶ原の戦い以前に積まれた石垣。

宇喜多秀家が慶長2年(1597)築いた石垣の説明板。

岡山の地名が生まれた・・との説明板も城内にある。

画像は、加藤清正が築いた名古屋城の天守台で反りがある。

藤堂高虎が積んだ、伊賀上野城の天守台は反りのない一直線に立ち上がる。

家康の指示で大坂方との決戦に備えて、もし大坂決戦に失敗した時の家康を迎え入れる城として築城の名人藤堂高虎が築城し、北、西、南、三面に高さ日本一と言われる30mを越える高石垣を築いたこの石垣も反りのない一直線に立ち上がっている。・・

伊賀上野城は平成21年11月8日訪れたが、その時の画像が保存先不明で画像を掲載する事が出来ません。

名古屋城天守台には沢山の刻印がある。・・他のお城にも刻印がありますので観て下さい。

日本100名城第70番指定、平成21年9月26日に行った時に押印した。