伊予松山城本丸の寒梅

今年になって初めて松山城ガイドの当番日で登城した。

松山市も今年の冬は第一級の寒波到来で連日最低気温は零下である。

昨日は、松山城に観光に来られたお客様は関東からの方が多く東京都・群馬県・茨城県の方をご案内いたしましたが何方も関東よりも暖かく凌ぎやすいと言っていた。

昨日ご案内した方で、香港出身で、現在東京在住の方がキャノンの最高級機種を持って松山城の写真が撮りたいので撮影ポイントを案内して欲しいとの要望で案内をした。

美人の女性が同伴していた。なぜ香港の方が観光に松山に来られたのか伺うと同伴の女性が松山出身で、叔母様のお見舞いに来たとの由

案内しながら会話をしてますとお二人はご夫婦である事が判明・・美人で素敵な奥様でした。受け答えの言葉も上品で、幼児期家庭での言葉使いの躾がされたのでしょう。・・ハィ・・案内しても気持ちがよかった。

では、昨日ご案内をしながら私も持参した何時も携帯してます小型デジカメで撮った画像を見て下さい。昨日は撮影には絶好の天候でした。

青空と雲とのバランスがよくいい天気でした。

松山城大手門を過ぎると「隘路・あいろ」と言う敵の進路を最大に防御する通路がある。正面の太鼓櫓、奥に天守を伺い石垣を取り入れる撮影ポイント、昨日は紺碧の空に「坂の上の雲に」出てくる一朶の雲が現れ絶好の撮影が出来、香港の観光者も喜んでいた。

ここが松山城一番の撮影ポイントで、坂東三津五郎も絶賛した場所

全国の城で本丸に屈曲した石垣(屏風折れの石垣)は非常に珍しくその上に続き塀を見て奥に本壇の南隅櫓と一番奥に小天守を切り撮ることが出来る。青空と白い雲を入れたポイント、香港の方も此れは凄いとレンズを取り替えて撮影していた。

ここも喜んでもらった撮影場所で紺碧の空と一朶の雲を取り込んだいい写真が撮れていた・・香港の方は広角レンズで撮っていたのでいいアングルの画像であった。

画像では見えないが、天守の瓦には「徳川家の間紋、三つ葉葵が刻まれている」・・地方の天守では伊予松山城だけである。第三代松山藩主松平定行は徳川家康の異父兄弟の関係で家康の指示である。

ここはNHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」最初に出てくる画面

柵を取り払い、石垣に秋山眞之を演じる本木さんが座り、秋山好古役の阿部さんと正岡子規役の香川さん、この場所からの画像である。

今年の冬は大寒波襲来で松山市も連日零下の気温(最低)が続いているため寒梅の開花が遅れている。本丸の梅も二本の梅の木に3輪だけ開花していた

開花していたのは白梅で品種は、「冬至」である

開花していた紅梅で品種は、「八重寒紅」

開花は気温が10度以上にならないと満開にならない

画像は、昨年7月土砂崩れで倒壊した「愚陀佛庵」跡地で現在もご覧の通りで、最近各所で再建築について建築場所選定が検討されている。

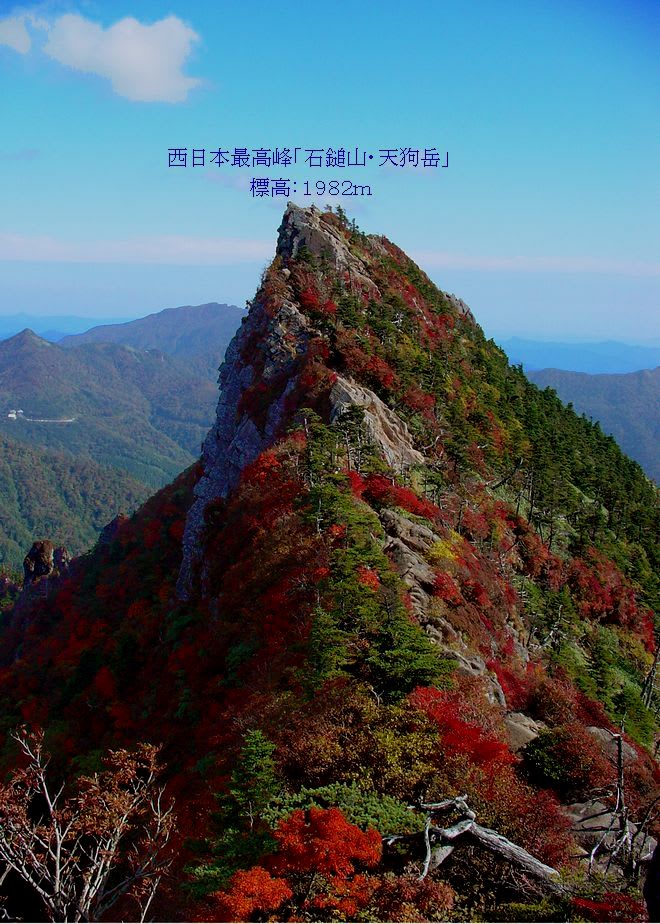

昨日は、天候がよく西日本最高峰「石鎚山」も松山城本丸から画像のようによく見えた。

今年になって初めて松山城ガイドの当番日で登城した。

松山市も今年の冬は第一級の寒波到来で連日最低気温は零下である。

昨日は、松山城に観光に来られたお客様は関東からの方が多く東京都・群馬県・茨城県の方をご案内いたしましたが何方も関東よりも暖かく凌ぎやすいと言っていた。

昨日ご案内した方で、香港出身で、現在東京在住の方がキャノンの最高級機種を持って松山城の写真が撮りたいので撮影ポイントを案内して欲しいとの要望で案内をした。

美人の女性が同伴していた。なぜ香港の方が観光に松山に来られたのか伺うと同伴の女性が松山出身で、叔母様のお見舞いに来たとの由

案内しながら会話をしてますとお二人はご夫婦である事が判明・・美人で素敵な奥様でした。受け答えの言葉も上品で、幼児期家庭での言葉使いの躾がされたのでしょう。・・ハィ・・案内しても気持ちがよかった。

では、昨日ご案内をしながら私も持参した何時も携帯してます小型デジカメで撮った画像を見て下さい。昨日は撮影には絶好の天候でした。

青空と雲とのバランスがよくいい天気でした。

松山城大手門を過ぎると「隘路・あいろ」と言う敵の進路を最大に防御する通路がある。正面の太鼓櫓、奥に天守を伺い石垣を取り入れる撮影ポイント、昨日は紺碧の空に「坂の上の雲に」出てくる一朶の雲が現れ絶好の撮影が出来、香港の観光者も喜んでいた。

ここが松山城一番の撮影ポイントで、坂東三津五郎も絶賛した場所

全国の城で本丸に屈曲した石垣(屏風折れの石垣)は非常に珍しくその上に続き塀を見て奥に本壇の南隅櫓と一番奥に小天守を切り撮ることが出来る。青空と白い雲を入れたポイント、香港の方も此れは凄いとレンズを取り替えて撮影していた。

ここも喜んでもらった撮影場所で紺碧の空と一朶の雲を取り込んだいい写真が撮れていた・・香港の方は広角レンズで撮っていたのでいいアングルの画像であった。

画像では見えないが、天守の瓦には「徳川家の間紋、三つ葉葵が刻まれている」・・地方の天守では伊予松山城だけである。第三代松山藩主松平定行は徳川家康の異父兄弟の関係で家康の指示である。

ここはNHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」最初に出てくる画面

柵を取り払い、石垣に秋山眞之を演じる本木さんが座り、秋山好古役の阿部さんと正岡子規役の香川さん、この場所からの画像である。

今年の冬は大寒波襲来で松山市も連日零下の気温(最低)が続いているため寒梅の開花が遅れている。本丸の梅も二本の梅の木に3輪だけ開花していた

開花していたのは白梅で品種は、「冬至」である

開花していた紅梅で品種は、「八重寒紅」

開花は気温が10度以上にならないと満開にならない

画像は、昨年7月土砂崩れで倒壊した「愚陀佛庵」跡地で現在もご覧の通りで、最近各所で再建築について建築場所選定が検討されている。

昨日は、天候がよく西日本最高峰「石鎚山」も松山城本丸から画像のようによく見えた。