私は平和を愛するので争い事を好まない。時々、横着乱暴運転の車にドキッとさせられて「このバカが!」、「アホ!」、「糞ったれ!」などと小さく怒鳴ったりするが、その他の場合も含め、面と向かって大声で怒鳴ったりすることはほとんど無い。

目の前に「立ちはだかる壁」があったなら、無理してよじ登ったりはしない。迂回路があればそこを通り、迂回路が無ければ別の目的地を設定し、別の道を行く。どうしても向こう側へ行かなければならない、ということは無い。大地は大きく広がっている。行く道は無数にある。自由意思を持ち続けていれば、どの道を歩いてもきっと楽しい。

「私は平和を愛するので争い事を好まない」と書いたが、「私は面倒臭がり屋なので争い事を好まない」と言った方が本当は正しいのかもしれない。だから「立ちはだかる壁」も避けるのだ。でも、いいのだそれで。赤塚不二雄先生もよく言っていた。「これでいいのだ」と。「生きていることが楽しい」のであれば、それでいいのだ。

そんな私でも、歩いている時「ふりかかる火の粉」があったなら振り払う。火傷すると痛い、痛いと楽しくない、楽しくないと「これでいいのだ」とはならない。なので、振り払うことのできる火の粉は振り払う、つもりでいる。しかし、もしそれが、振り払うのが困難なほどの大量の火の粉であった場合は道を変える。道を変えることに抵抗は無い。繰り返すが、自由意思を持ち続けていれば、どの道を歩いてもきっと楽しい。

しかしながら、そんな私でも、自由意思を侵害するような極悪非道の火の粉であれば、断固として戦う。「奴隷になるくらいなら死んだ方が増し」と思って戦う。

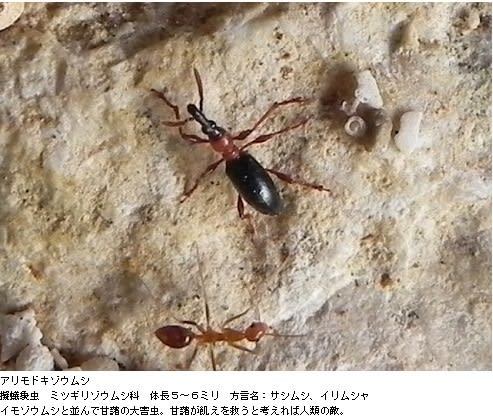

現在、私にふりかかっている火の粉が3種ある。クロマダラソテツシジミとシロアリとアリモドキゾウムシといういずれも昆虫。この3種に対する対処方はそれぞれ異なる。クロマダラソテツシジミは振り払い、シロアリは難敵なので戦わず道を変え、アリモドキゾウムシは同じく難敵だが、これは生活に関わるので戦いを挑むつもりでいる。

父の形見のソテツが枯れかかっていた。原因はクロマダラソテツシジミ。それを振り払うために農薬を使った。数回散布した。しかしもう手遅れだったかもしれない。それから一ヶ月が経った今でも回復の兆しは無い。小さな鉢に入って枯れかけていたのを地植えにして、一旦は生き返らせたソテツ、二度目の奇跡を期待している。

部屋にシロアリが発生して、1万円以上分のシロアリ殺虫剤を床下にたっぷり撒き、床下のシロアリは見えなくなった。と安心していたら、先日、恐ろしいことが起きた。台所の流しの上の戸棚を開けようとしたら開かな い。何とかこじ開けると、中はシロアリだらけだった。大きな巣ができていた。シロアリは床下から壁を伝い、天井の木材を食いながら棚に下りてきたということであろう。天井に本隊がいるに違いない。そのうち天井の木材がボロボロになって、ドサッと落ちてきて、寝ている私を押し潰すかもしれない。シロアリに押しつぶされて死んだとなれば、あの世で「何て情けない死に方をしたんだ、恥ずかしい。」と両親に怒られてしまう。で、シロアリからは逃げることにした。

アリモドキゾウムシは、私の命の糧である甘藷を食害している。収穫した甘藷の6割以上は食えない甘藷となっている。これは何が何でも何とかしなければならない。平和主義者の私も断固戦う決心である。まだしかし、具体策は見えていない。

記:2011.8.19 島乃ガジ丸