都市対抗野球が、つい先日終った。

この都市対抗野球では、一つの思い出がある。

もう随分と古い話になるが、ある日、大学時代の親友H君から手紙が届いた。

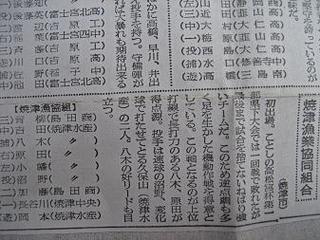

中に、1枚の新聞記事が入っていた。

それを見て、「ええ!おい、ほんと、マジかよ!!」と絶句した。

その新聞記事は、大学卒業後地元に就職した彼が、都市対抗野球の地方予選に出て、活躍している様子を伝えていた。

<送られてきた、新聞記事>

瞬時に思いは、大学時代の剣道部の部室の横にあった、バレー・コートにタイムスリップしていた。

このバレー・コートは、二人が暇さえあればバッティング練習に励んだ、思い出の場所である。

と言っても、小生も彼も野球部員であったわけではなく、サークルは剣道部であったが、その当時、彼は剣道よりも野球の「打撃」に強い興味を持っていて、特に王選手の「1本足打法」に心酔し、この打法を「理論」と「実行」両面から極めようと、日夜熱心に取り組んでいた。

ある日、彼が「1本足打法をものにした。」と自信満々で、小生を例のバレー・コートに誘った。

小生にも、中学時代「エースで4番」と言うチームの絶対的存在で、当時は真剣に将来は「プロ野球選手」を夢見た時代があったので、「打たせるものか」と誘いに応じた。

かくして、二人の自信とプライドが激突する、バッティング・ゲームがプレー・ボールとなった。

そして、来る日も、来る日も、傍目には「遊び」に見えても、本人たちにとっては「真剣」な「二人だけのゲーム」が続いた。

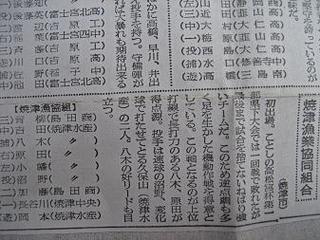

<チーム紹介の記事の中に、彼の名前も見える>

この対決を通して、彼のボールを遠くに飛ばす能力には、並々ならぬ「素質」を感じたが、それはあくまでも「素人芸」であって、その域を超えるものではない、と思っていたので、この記事には正直びっくり仰天すると同時に、自らの「不明」を恥じた。

それにしても、「球界」で全く無名の「ど素人」が都市対抗野球の世界に飛び込む、と言う一見無謀とも思える行動に、衝撃を受けると共に、その決断をした勇気を本当に、凄いと思った。

多分、そこには言うに言われぬ幾多の困難があった筈であり、それらを克服して掴み取った「4番の座」は、いちずに努力した者のみが手にすることができる、大いなる「勲章」と言えるだろう。

そして、彼のこのような努力を支えた根源には、野球、特に「バッティング」に対する熱い思い入れが、いつも彼の心の中にあったからに違いない。

あのバレー・コートで切磋琢磨した彼が、「素人芸」をはるかに飛び越え、さらなる「高いステージ」に到達したことを喜ぶ一方、何か、自分が一人取り残されたような寂しさと、ある種の羨ましさも同時に味わった。

思えば、あのバレー・コートでバッティング・ゲームに熱中した時から、既に40数年が経っている。

叶うならば、あの場所でもう一度、「二人だけのゲーム」を楽しんで見たい。

この都市対抗野球では、一つの思い出がある。

もう随分と古い話になるが、ある日、大学時代の親友H君から手紙が届いた。

中に、1枚の新聞記事が入っていた。

それを見て、「ええ!おい、ほんと、マジかよ!!」と絶句した。

その新聞記事は、大学卒業後地元に就職した彼が、都市対抗野球の地方予選に出て、活躍している様子を伝えていた。

<送られてきた、新聞記事>

瞬時に思いは、大学時代の剣道部の部室の横にあった、バレー・コートにタイムスリップしていた。

このバレー・コートは、二人が暇さえあればバッティング練習に励んだ、思い出の場所である。

と言っても、小生も彼も野球部員であったわけではなく、サークルは剣道部であったが、その当時、彼は剣道よりも野球の「打撃」に強い興味を持っていて、特に王選手の「1本足打法」に心酔し、この打法を「理論」と「実行」両面から極めようと、日夜熱心に取り組んでいた。

ある日、彼が「1本足打法をものにした。」と自信満々で、小生を例のバレー・コートに誘った。

小生にも、中学時代「エースで4番」と言うチームの絶対的存在で、当時は真剣に将来は「プロ野球選手」を夢見た時代があったので、「打たせるものか」と誘いに応じた。

かくして、二人の自信とプライドが激突する、バッティング・ゲームがプレー・ボールとなった。

そして、来る日も、来る日も、傍目には「遊び」に見えても、本人たちにとっては「真剣」な「二人だけのゲーム」が続いた。

<チーム紹介の記事の中に、彼の名前も見える>

この対決を通して、彼のボールを遠くに飛ばす能力には、並々ならぬ「素質」を感じたが、それはあくまでも「素人芸」であって、その域を超えるものではない、と思っていたので、この記事には正直びっくり仰天すると同時に、自らの「不明」を恥じた。

それにしても、「球界」で全く無名の「ど素人」が都市対抗野球の世界に飛び込む、と言う一見無謀とも思える行動に、衝撃を受けると共に、その決断をした勇気を本当に、凄いと思った。

多分、そこには言うに言われぬ幾多の困難があった筈であり、それらを克服して掴み取った「4番の座」は、いちずに努力した者のみが手にすることができる、大いなる「勲章」と言えるだろう。

そして、彼のこのような努力を支えた根源には、野球、特に「バッティング」に対する熱い思い入れが、いつも彼の心の中にあったからに違いない。

あのバレー・コートで切磋琢磨した彼が、「素人芸」をはるかに飛び越え、さらなる「高いステージ」に到達したことを喜ぶ一方、何か、自分が一人取り残されたような寂しさと、ある種の羨ましさも同時に味わった。

思えば、あのバレー・コートでバッティング・ゲームに熱中した時から、既に40数年が経っている。

叶うならば、あの場所でもう一度、「二人だけのゲーム」を楽しんで見たい。