かみさんと二人で映画「蜩ノ記(ひぐらしのき)」を見てきた。

映画は、孫のお供で何回か一緒に見たことはあるが、二人だけでとなると遠い遠いその昔、結婚する前に「ベン・ハ―」を見た以来?、というくらい記憶にないのである。

かみさんがリタイアし、お互い毎日が日曜日の生活ゆえに、これからは映画を見る機会も増えると思ってはいるが・・・・。

そこで、久しぶりに見た映画の感想をいつものように会話風にまとめてみた。

― テレビなどで色々取り上げられていたので、期待していたんだけど、ちょっと期待はずれだったかな。

― 同感だね、原作のきめ細やかさに比べるとちょっと「はしょり」過ぎて、少し粗かったんじゃないかな。

― 原作よりも映画の方が良かったというのは、余りないんじゃない。

― 原作の味を出すのであれば、映画よりもテレビの連続ドラマ仕立てにした方が良かったかもね。

― そのいい例が、藤沢周平の「蝉しぐれ」ではないかな。「蝉しぐれ」の場合、先にNHKテレビで7回にわたって放映され、大いに感動し、その後、映画化されたので期待して見に行ったけど、はしょり過ぎて味気ない作品になってしまってがっかりしたのを今でもよく覚えている。

― 小説の膨大な情報を、2時間程度に圧縮して映像化するというのは難しいと思うよ。

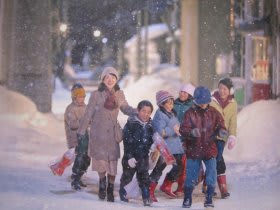

― ただし、文章でもテレビでも表現できない映画ならではの良さが随所に見られたよね。

― ネットのレビュー欄にある人が、「スクリーンに映るすべてが美しかった。心、四季、所作、言葉。目に映る形にならないものが、ひとつの形となってすべて映像としてそこにあった」と書いていたが、言い得て妙な表現だよね。

― 確かに、あの日本の四季の移り変わりの美しさは、どんなに文章のうまい作家でもかなわないと思う。

― 映画の大画面ならではの美しさ、テレビではあの映像美は再現できないんじゃないか。

― 立ち居振る舞いと言った所作の美しさも、文章ではイメージし難いよね。

― まさに「百聞は一見にしかず」だよね。

― 映画ならではのもう一つの要素「音楽」も素晴らしかった。

― 加古隆のピアノ、時代劇にはどうかなと思ったけどしっとりとマッチしていて最高だった。

― ということは、結局見どころの多かった映画ということになるんじゃない。

映画は、孫のお供で何回か一緒に見たことはあるが、二人だけでとなると遠い遠いその昔、結婚する前に「ベン・ハ―」を見た以来?、というくらい記憶にないのである。

かみさんがリタイアし、お互い毎日が日曜日の生活ゆえに、これからは映画を見る機会も増えると思ってはいるが・・・・。

そこで、久しぶりに見た映画の感想をいつものように会話風にまとめてみた。

― テレビなどで色々取り上げられていたので、期待していたんだけど、ちょっと期待はずれだったかな。

― 同感だね、原作のきめ細やかさに比べるとちょっと「はしょり」過ぎて、少し粗かったんじゃないかな。

― 原作よりも映画の方が良かったというのは、余りないんじゃない。

― 原作の味を出すのであれば、映画よりもテレビの連続ドラマ仕立てにした方が良かったかもね。

― そのいい例が、藤沢周平の「蝉しぐれ」ではないかな。「蝉しぐれ」の場合、先にNHKテレビで7回にわたって放映され、大いに感動し、その後、映画化されたので期待して見に行ったけど、はしょり過ぎて味気ない作品になってしまってがっかりしたのを今でもよく覚えている。

― 小説の膨大な情報を、2時間程度に圧縮して映像化するというのは難しいと思うよ。

― ただし、文章でもテレビでも表現できない映画ならではの良さが随所に見られたよね。

― ネットのレビュー欄にある人が、「スクリーンに映るすべてが美しかった。心、四季、所作、言葉。目に映る形にならないものが、ひとつの形となってすべて映像としてそこにあった」と書いていたが、言い得て妙な表現だよね。

― 確かに、あの日本の四季の移り変わりの美しさは、どんなに文章のうまい作家でもかなわないと思う。

― 映画の大画面ならではの美しさ、テレビではあの映像美は再現できないんじゃないか。

― 立ち居振る舞いと言った所作の美しさも、文章ではイメージし難いよね。

― まさに「百聞は一見にしかず」だよね。

― 映画ならではのもう一つの要素「音楽」も素晴らしかった。

― 加古隆のピアノ、時代劇にはどうかなと思ったけどしっとりとマッチしていて最高だった。

― ということは、結局見どころの多かった映画ということになるんじゃない。