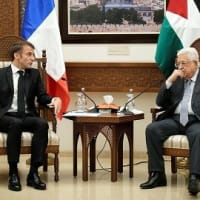

(パリで20日、「ブランケール(教育相)はバカンスに、教員はレジスタンス(抗議)に」などとつづった垂れ幕を掲げる教員のデモ参加者=AP。学校の感染対策で批判を受けたブランケール氏は、新学期前日までひそかに地中海のリゾート地で過ごしていたことがわかり、非難を浴びている。【1月23日 朝日】)

【感染急増で社会機能維持重視へ】

土曜日に3回目の追加接種を受けたせいか、体調がイマイチ。(決定的に悪化して寝込むようなことはありませんが)

高熱ではないものの、37.1(朝)~37.9℃(夕方)の微熱 そんなにひどい痛みではないものの、全身の神経がピリピリする感じ 異様な倦怠感という訳ではないが、なんとなく根気が続かず横になりたい 食欲が「ない」とは言わないが、そんなにお腹すかない・・・

手元に解熱剤がなく、雨が降る中買いに行くのも面倒 まあ、明日にはおちつくだろう・・・と希望的観測。

日本でも新型コロナウイルスはほとんどが感染力の強いオミクロン株に置き換わり、全国各地で爆発的な感染増加を見せていることは、耳タコです。

世界各地でもその対応に苦慮しています。

中国のような「ゼロコロナ」に固執する国以外では総じて、感染防止から「社会機能域」に力点を移しつつあります。

****感染急増、人手不足を懸念 社会機能維持、各国が対策 新型コロナ****

新型コロナウイルスの「オミクロン株」による感染者の急増により、各国で社会機能の維持が深刻な課題となっている。病院や学校などでの人手不足を緩和しようと、隔離措置を緩和するなど様々な対策を打ち出しているが、感染拡大の勢いは衰えず、先行きへの不安も高まっている。

■米、無症状なら隔離短縮

米国では新型コロナの入院患者数が11日、保健福祉省の集計で約14万6千人と過去最多になり、医療崩壊の危機に直面している。

病床に加えて不足が懸念されるのが医療関係者だ。米疾病対策センター(CDC)は昨年12月下旬、医療関係の感染者が無症状なら隔離期間を10日から7日に短縮し、陰性と確認できれば職場復帰できるようにした。

連邦政府はスタッフの不足した病院に対し、医師らでつくる約60の支援チームを送る態勢を整えた。カリフォルニア州保健当局も2月1日までの期間限定で、感染したり、濃厚接触者となったりしたが無症状の医療スタッフは、隔離も検査もなしで職場に復帰できることにした。

航空業界からも隔離期間の短縮を求める声が続いた。米デルタ航空は昨年12月21日、「10日間の隔離は当社の業務に大きな影響を与える可能性がある」との書簡をCDCに送った。

米ユナイテッド航空の従業員約3千人が感染するなど、もともと深刻だった人手不足に拍車がかかった。AP通信によると、航空便の欠航数はクリスマス前は1日あたり数百便だったが、感染者数の増加で、一時は1日1千便を超えた。

CDCは12月末、医療スタッフでない感染者についても、無症状なら検査なしで隔離期間を5日にすると、指針を見直した。ただ、米客室乗務員組合は昨年末、体調が回復する前に早期の職場復帰を迫られる可能性があることに対し、懸念を表明している。

■仏、軽症医師ら勤務継続

連日30万人以上の感染者が出ているフランスでも今月、隔離規制が緩和され、感染しても軽症や無症状なら医師や看護師らは働き続けることが可能になった。

入院患者が増え続けて病院の負担が大きくなる一方、療養や隔離で欠勤するスタッフが多くなっているためで、医療崩壊を防ぐための非常手段と言える。

学校では、休校を避けるために政府が設けたルールが大きな混乱を招いた。

クラスで感染者が出た場合、すぐに学級全員が薬局などで検査し、陰性なら授業に戻れるとした。しかし新学期が始まると、子どもが感染するたびに全ての親が呼び出され、子どもを薬局に連れていく事態が続出。教員にも感染が広がり学級閉鎖が相次いでいる。

11日には新規感染者が過去最悪の約36万8千人に達した。社会機能のマヒを防ごうと対策を緩めては、感染拡大する悪循環に陥っている面もある。

オーストラリアでは、最大都市シドニーがあるニューサウスウェールズ州が昨年12月末、ワクチン接種済みの濃厚接触者を対象に7日間の自主隔離の規制を緩和。医療関係者は無症状なら出勤できるようにした。12月までは国内の新規感染を1日2千~3千人に抑えてきたが、今年に入り同10万人を突破。病院では看護師不足が懸念されていた。

さらに、農業や物流、小売りなどでも欠勤者が相次ぎ、物不足が深刻になる恐れが出てきた。そのため同州は、こうした分野で働く濃厚接触者は、短時間で判明する迅速抗原検査で陰性なら出勤できるように改め、国も全国的な規制緩和を決めた。

英国も1日あたりの新規感染が10万人を超える水準で推移し、人手不足の懸念が強まっている。

BBCによると、今月7日時点で、イングランド全体の8分の1にあたる16の医療機関が「緊急事態」を宣言した。救急医療などで通常通りの対応ができなくなる可能性があるため、他の地域から支援を受けたり、スタッフの配置転換が容易になったりする。軍も先週から人手不足が深刻化するロンドンの病院に軍人200人を派遣している。

また、ガーディアン紙によると、教員組合の調査に応じた、イングランドの学校の9%で新学期の初日に2割以上の教員が欠勤したことが判明したという。(後略)【1月14日 朝日】

************************

【フランス 学校での混乱】

ただなかなか感染防止はあきらめて・・・とは言えないので、現場では感染防止対策の検査・隔離なども行われていますが、感染力の強いオミクロン株相手では、できないことを国民に要求し、現場の混乱・疲弊を招く結果になっているようにも。

フランスの学校対策の「右往左往」などはその事例でしょう。

****登校ボイコット、教員はスト コロナ不安で混乱 欧米の学校現場****

新型コロナウイルスのオミクロン株が猛威を振るう欧米で、学校現場が混乱している。感染者増による学級閉鎖や休校だけでなく、感染の不安から生徒が学校をボイコットする動きも。フランスでは教員によるストライキまで起きている。

「授業計画立てられない」嘆く仏の教員

パリの公立小の女性教員(27)は4日朝、男子児童がコロナに感染して欠席すると連絡を受けた。

9時半ごろだった。女性は授業を中断し、残りの26人の児童の親への電話にとりかかった。校長と手分けし「今すぐ迎えに来て下さい」と携帯電話で伝えた。

フランス政府が定めた規則では、クラスに感染者が出たら、学級全員がただちに薬局などで抗原検査を受けると定めていた。それで陰性なら教室に戻れる決まりだ。すぐに休校にせず、「学校はなるべく開け続ける」という政府方針に沿ったルールだった。

だが、女性が電話をかけ始めると、職場に着いたばかりの親もいれば、連絡がつかない親もいた。

その日、女性の携帯は親からの折り返し着信音が何度も鳴り響いた。「とても授業どころではなかった」

結局、迎えに来られた親は20人ほど。都合がつかない親もいて、4、5人は検査を受けられないまま教室で過ごした。そして、翌日も児童に感染者が出た。

政府のマニュアルは、感染者が出た2日後と4日後にも、学級全員が自宅で検査することを求めていた。

ただ、全土で感染が急拡大し、薬局では検査キット不足に。「検査できないから休ませる」と連絡する親もいた。

女性は「こんな調子では授業計画が立てられない」と嘆く。

急に呼び出される親にも不満が広がった。各地で学級閉鎖や休校が相次ぎ、13日には全土で教員がストライキに踏み切った。

政府はマニュアルの変更に追い込まれ、日中に親は呼び出さず、帰宅後の自宅検査で代用させることにした。

教員によるストとデモは20日にも行われ、カステックス首相は同日、「マニュアルが変わり、親や教員に困難をもたらした」と釈明した。マニュアルを担った教育相がひそかに新学期の前日まで地中海のリゾート地イビサ島(スペイン)で過ごしていたことがメディアに暴かれ、野党が辞任を求める騒ぎに発展している。

ただ、基準を緩めれば、感染が学校で広がりやすくなるリスクも生む。

教員の労組は、教室に感染者が出たら学級閉鎖、とシンプルな運用にするよう求めている。(後略)【1月23日 朝日】

*********************

【防衛ラインを下げる戦略転換を明示し、態勢を立て直すべき時期】

日本でも、従来のような検査、患者・濃厚接触者の隔離といった対応は破綻しつつあります。

****検査や外来、逼迫に危機感 軽症者急増「戦略変わった」 オミクロン拡大、専門家提言****

オミクロン株による新型コロナウイルス感染が今後さらに拡大した場合、基礎疾患がない若者らは、医療機関を受診して検査を受けるという現在必須の「入り口」部分を必ずしも必要としない、と専門家が政府に提言した。そのまま自宅で療養することになる。

■政府「今ではない」

転換を図った背景には、早晩、検査や外来診療がパンクする危機感がある。感染力が高いが軽症者が多いオミクロン株によって、まず若年層を中心に軽症者が急増する。検査や外来に殺到すれば、重症化しやすい患者の診断が遅れ、治療が遅れる。これまでのように重症者で病床が埋まる逼迫(ひっぱく)とは異なる課題だ。

一方で、軽症者が多いなら、社会経済を回すことと感染対策を両立できる可能性もある。専門家の一人は「これまでとは戦略が変わった」と話す。専門家たちは感染拡大が先行する沖縄県の状況を分析しながら、検査や外来への負荷を減らす方法を検討してきた。提言案の段階では、時間がかかる検査を省いて逼迫を避け優先度の高い人の治療ルートを守るために「検査をせずに臨床症状のみで診断」と踏み込んだ。

ただ、専門家の間で「特定の症状だけでの診断は難しい」などの意見が出て削除になった。

ただ、急変する人が出るおそれは否定できない。政府高官は「検査を受けるなとはいえない。提言は、少なくとも今やるということではない」と強調する。実現の難しさは専門家も承知の上。専門家の一人は「医療が破綻(はたん)するレベルまでいかないと、この提言は通らないかもしれない。それでもそれから議論したのでは遅い」と語気を強める。

今回の議論は厳格な患者の管理が求められる感染症法上の新型コロナの位置づけを事実上緩めることにもつながる。検査を受けなければ陽性者として数えられず、全ての陽性者を保健所に報告する現行の対応からは外れるからだ。

療養期間やその間の行動規制をどうするのかといった課題は残る。行動制限の緩和も修正した。案段階では、政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂会長らの主導で、基本的対処方針に明記された人流抑制や県をまたぐ移動制限の必要性は否定した。全国知事会などの反発もあり提言では従来の規制も選択肢としうる方向に修正した。

ただ、行政側も揺れている。21日の全国知事会の役員会議では一転、国の基本的対処方針がオミクロン対応に更新されていないことへの批判が相次いだ。オミクロン株の特性を踏まえた感染対策に見直すよう国に申し入れる。

首都圏でもすでに発熱外来に患者があふれ始めている。東京都と千葉県内の計三つのクリニックで発熱外来を開く東京ビジネスクリニックでは、患者数は2週間で3倍近くなり、陽性率が30%を超える日もある。内藤祥理事長は「来週には未知の状況に入る」と危機感を募らせる。

発熱外来は3機関で19日には312人が受診し、104人が陽性と判明した。昨夏のピークと同じくらいの人数だ。現在は検査が必要とされた全員が抗原検査を受ける。

検査キットを仕入れる一部の会社からは「しばらく出荷数を制限する」と伝えられた。今後、検査に影響が出ることを懸念する。「まだ足りなくはないが、確保しづらい」

抗原検査で陰性だった人の一部が追加で受けるPCR検査の結果も遅れが出始めている。通常なら24時間以内に速報が届くが、現在は平均2日かかる。昨夏のピーク時には最大5日かかったこともある。診断が遅れれば治療に影響が出る。

内藤さんは、「来週以降はどこの医療機関も経験したことのないような状況になるだろう」とし、「重症の方だけ診断していくことが必要になるかもしれない」。厚労省によると、発熱外来に訪れた人は12月は多い日に3万~4万人程度だが、1月17日には10万3184人。第5波があった昨年8月を超える水準になってきた。【1月22日 朝日】

***********************

“急変する人が出るおそれは否定できない。政府高官は「検査を受けるなとはいえない。提言は、少なくとも今やるということではない」”・・・要するに何かあったときの責任を追及されるのを避けたいという政治家・役人の発想です。

「混乱・トラブルの責任は全部私が持つので、一歩でも、二歩でも前に進むように」なって言ってくれる政治家は日本にはいないのか。ひたすらリスクばかり考える日本の昨今の「安心・安全」教の弊害でもあります。

「オミクロン株」の特性に鑑みた分類見直しの動きは世界規模でも。

****新型コロナ、インフルと同じ扱いに スペインなど働きかけ****

政府は新型コロナウイルスを、季節性インフルエンザなど他の呼吸器系ウイルスと同等に扱うべきだ──。こうした見方が、スペインを筆頭に一部の国で勢いを得ている。ただ世界保健機関は、このアプローチは時期尚早だと警鐘を鳴らす。

世界各国の政府や国民が新型ウイルスのパンデミック(世界的な大流行)終息を切望する中、流行段階の分類を見直す時期についての議論が活発化している。

スペインのカロリーナ・ダリアス保健相は、「スペインはこの議論を率いたいと考えている。時宜にかなっていて、必要なことだからだ」と説明。スペインが欧州疾病予防管理センターに対し、コロナ対策の「新たな戦略を検討」するよう要請したことを明らかにした。

スペインは、こうした議論を先導しやすい立場にある。国内のワクチン接種率は12歳以上で90.5%と、世界最高水準だ。

だがこの議論は、日常回復を進めたい各国政府と、警戒を怠りたくない医学界との間で意見の相違を引き起こしている。

スペインの左派政権は、新型ウイルスをインフルエンザと同様、人類が共生可能な「エンデミック(一定の地域で一定の罹患〈りかん〉率や季節性を持って起きる流行)」の感染症に指定するよう積極的に働きかけている。

新型ウイルスの流行では現在、感染力の強い変異株「オミクロン株」により感染者が急増している一方で、死亡や入院の割合は減っている。多くの国は規制の解除を進め、隔離期間を短縮したり、入国規制を緩和したりしている。

だが、WHOのテドロス・アダノム・ゲブレイェスス事務局長は18日、パンデミックは「終息には程遠い」との見方を示し、新たな変異株が今後も出現する可能性が高いと警告した。

WHOはまた、エンデミックの深刻さを過小評価することにも警鐘を鳴らしている。

WHOで緊急事態対応を統括するマイケル・ライアン氏は、世界経済フォーラムが主催するオンライン会議「ダボス・アジェンダ」のワクチン公平性に関する円卓会議で、マラリアを例に挙げ、「エンデミックとはそれ自体が良いものではない。永遠にその地に存在することを意味するだけだ」と指摘した。

■「間違った希望」

スペインの疫学者で公衆衛生協会の広報担当を務めるフェルナンド・ガルシア氏も、現段階で新型コロナウイルス感染症をエンデミックの疾病に分類するという議論は「間違った希望を生む」と警告する。

欧州連合の欧州医薬品庁で予防接種戦略の責任者を務めるマルコ・カバレリ氏も、「新型ウイルスがエンデミックの方向に向かっているのは確かだが、すでにその状態に達しているとは言えない」と指摘する。

ウイルスが今後、弱毒性に進化するという見方も、確実な見通しではない。スイス・ジュネーブ大学グローバルヘルス研究所のアントワーヌ・フラオー所長はツイッターへの投稿で、「将来の重症度はまだ分からない。ウイルスの毒性が時間の経過とともに必ず弱まるという法則はない」と指摘。「毒性の進化を予測することは極めて困難だ」との見解を示した。 【1月22日 AFP】

*********************

議論はいろいろありますが、個人的には、“オミクロン株、重症例8分の1 20年のウイルスと比較”【1月20日 共同】“追加接種で入院9割防止 対オミクロン株、米研究”【1月22日 共同】といったあたりに期待して、防衛ラインを「重傷者防止」へ下げることをもっと明確に打ち出す時期ではないか・・・と思っています。

感染予防のフィールドで従来のような対応を引きずっていたのでは、いたずらに混乱・疲弊を招くだけのようにも。

もちろん感染者増加でもろもろの問題、犠牲者増加はおきますが、そこは「仕方ない」「コロナに限らず多くのリスクが溢れる世の中というのはそういうものだ」という決断で。

感染者の推移については、これまでの世界・日本の動きを見ていると、乱暴な言い方をすれば、「感染が拡大するときは何をしても拡大する。やがてピークに達する。減り始めたら、何もしなくても減り続ける。」といった自律的なイメージも。