(【11月2日 FNNプライムオンライン】タイ・バンコクの観光客が集まるカオサン界隈)

【観光再開に踏み出すタイなど東南アジア】

“タイでは現在も1日当たりの新規感染者数が1万人近くに上っており、ワクチン接種が完了しているのは全人口の40%余りにとどまる。ただ、バンコクについては接種率は80%近くに達している。”【11月1日 AFP】がという状況ですが、観光が国民経済の基幹産業である観光立国ということもあって、これまでの地域を限定した外国人観光客の受け入れを、日本を含めた低リスク国を対象に本格的に再開しています。

1日以降、条件を満たす旅行者は到着時に受けた検査の結果が出るまで、政府指定のホテルに1晩だけ宿泊する

ことになります。12歳未満の子どもが親と一緒に入国する場合は、ワクチン接種の条件が外されます。【11月2日 CNNより】

****タイ、観光客受け入れ再開 ワクチン接種で隔離なし バンコクなど****

タイは1日、新型コロナウイルスワクチン接種を条件に、1年半ぶりに外国人観光客の受け入れを再開した。首都バンコクとプーケットの空港には、規制緩和後初となる旅行者が到着した。他の都市についても順次受け入れを再開する。

バンコクのスワンナプーム国際空港とプーケット国際空港に降り立ったのは欧州からの観光客が大半で、防護服を着用した空港職員に迎えられた。

国内の国際空港を運営するタイ空港公社によると、1日には約3万人がスワンナプーム国際空港に到着する見込み。

タイ経済は観光業に依存しており、新型コロナのパンデミック(世界的な大流行)で大打撃を受けた。2020年の訪問者数は80%以上減少し、経済活動は1997年のアジア通貨危機以来、最悪の状態にまで落ち込んだ。

当局は観光業を再活性化させるため、「低リスク」の60か国以上を対象に、ワクチン接種済みの観光客についてホテルでの隔離免除を決めた。

12月に避寒のため訪れる観光客を取り込みたい考えで、低リスク国には欧州各国や米国、中国が含まれる。

プラユット・チャンオーチャー首相は10月29日、「政府と私が今、最も重要だと考えていることは、人々の暮らしを正常な状態に戻すことだ」と述べた。

観光産業はタイ経済の5分の1を占めており、コロナ禍の影響は飲食から輸送などさまざまな部門に及んでいる。

当局は来年には1000万〜1500万人の観光客が戻ってくると見込んでおり、その収益は300億ドル(約3兆4000億円)を超えると予測されている。

ピパット・ラッチャキップラカーン 観光相は「観光収入は2023年には2019年の水準にまで近づく見込みだ」と述べた。

一方、業界関係者は状況を楽観視していない。タイへの観光客の大部分を送りだす中国が、海外からの帰国者に対し、厳格な隔離措置を実施しているためだ。(後略)【11月2日 AFP】

******************

観光再開を首を長くして待ち望んでいる私としては、非常に気になるニュースなので、タイの状況をもう少し詳しく。

****“眠らない街“タイの復活...隔離も酒も有名スポットも「大幅解禁」で狙う観光客****

タイの観光業復活に向けた動きが急加速した。2021年11月1日(月)、タイ政府は日本を含む63の国と地域からの観光客について、ワクチン接種などを条件に入国後の隔離措置を免除。

人気観光地の一般公開も続々再開させたほか、バンコクなどでは、一部時間や店舗による制限があるものの、店内での飲酒が解禁された。

夜間外出禁止令は前日の10月31日に解除となったばかりだ。ほかにも一部の小学校が対面授業を再開した。「大幅解禁の日」街では人々がかつての日常を取り戻し始めていた。

“眠らない街”復活か

11月1日午前0時、首都バンコクのカオサン通りは地元の若者たちで賑わっていた。前日に夜間外出禁止令(午後11時〜午前4時)が解除されたのだ。スマホのカメラを向けると笑顔で応じる人が多い。日本の渋谷ほどではないが、ハロウィンの仮装姿の人もいる。

小道を入ったところに置かれた赤いクーラーボックスの側に、忙しそうに働く男性がいた。男性はクーラーボックスの陰でコソコソと真っ白のカップに液体を入れ、通りに座る客へ届ける。カップに入れられたそれは遠目からはジュースのように見えるが、酒だ。

この日からバンコクでは店内での飲酒が半年ぶりに解禁されたが、「酒は午後9時までしか売ってはならない」などの制限が付けられている。このため、こうした“違法行為”に手を染める店が多いという。なかには瓶ビールをそのまま売っている店もあった。

警察車両が近づくと人々は一斉に離散するが、車両が通り過ぎるとすぐに元の場所へと戻る。大型のクラブが入る建物には吸い込まれるように多くの若者たちが入っていく。クラブやバーの営業はまだ認められていない。クラブが入るビルの外観だけを見れば、真っ暗だが、開いた扉の奥の方には明かりが見える。私が近づくと、扉は閉められてしまった。

カオサン通りを少し離れた一画には屋台が並んでいた。深夜にも関わらず、白いカップを手にした若者たちが続々と来店し、楽しそうに語り合っていた。

観光大国の復活にかけるタイ

解禁されたのは夜間外出と店内飲酒だけではない。11月1日からタイ政府が指定した63の国と地域からの人々は、ワクチン接種や検査を条件に、入国後の隔離措置が免除となった。

午前7時、バンコク郊外のスワンナプーム国際空港に欧州から到着した人々が姿を現した。機内は空いていたようで、通路の混雑はない。この日、空港には前日のほぼ倍増となる61便が到着し、空港運営会社の幹部職員は「これから来訪者はますます増えると思う」と期待をにじませた。

人気観光地であるタイ王室ゆかりの三大寺院もすべて11月1日の朝から一般公開を再開した。午前8時、「エメラルド寺院」の通称で知られる「ワット・プラ・ケオ」では、衛兵の訓練が行われていた。外のテントには、7カ月ぶりに一般公開が再開されるのを前に、既に多くの来訪者が待機し、午前8時30分、供物の花などを手に続々と入門した。人々とともに奥へ進み、門をくぐると静けさが広がる。

コロナ禍の前は、1日あたり2万2000〜3000人が訪れ、いつも混雑していたが、11月1日は感染対策の人数制限で人が少なく、普段より落ち着いている。(中略)

タイの11月から3月は乾季にあたり、比較的過ごしやすい日が続く。タイ政府観光庁によると「爽やかな青空が広がる日が多く、観光にはぴったりの季節」だ。そんな観光シーズンのスタートに、旅行者は、空港到着後の隔離なしで街へ出て、観光名所の寺院を訪れ、夜は街で酒を飲め、外出規制もない…すべてこのタイミングで解禁したタイ政府の狙いは、観光大国の復活だ。

コロナ禍により激変した街

(中略)

プラユット首相は10月11日テレビ演説で「観光で生計を立てる国民を支えるために、年末年始の旅行者に来てもらうチャンスを逃してはならない」と述べた。この発言の背景には、各国の政策もある。

“競合国”との観光客争奪戦

周辺の国々でも海外からの入国再開の動きが相次いでいる。

2021年11月1日現在、“インド洋の真珠”スリランカは10月7日、全土で隔離なし入国可能に。

インドネシアは10月14日、リゾート地バリ島などで国際線運航を再開(5日間の隔離義務)。

インドは10月15日、段階的な観光ビザの発行を再開し、11月15日からは外国人観光客の受け入れを本格的に再開する方針だ。

シンガポールは10月19日、隔離なしで入国を認める制度に8カ国(北米と欧州)を加え、11月8日からはオーストラリアとスイスを、15日には韓国も加える(日本からの渡航者は依然隔離が必要)。

オーストラリアは11月1日から最大都市のシドニーを含む一部の州や都市で、帰国する自国民や駐在などのために入国を許可された外国人に限り、隔離を免除とした。

マレーシアは11月15日からランカウイ島で外国人観光客を隔離なしで受け入れる方針だ。

これに負けじとタイも一部の観光地、プーケットでは隔離なしの入国を認めてきた。

11月1日は、ワクチン接種率が基準を満たした一部の幼稚園と小学校も、対面授業を再開させ、子どもたちが笑顔で再会を喜び合った。

かつての日常が戻り始めるなか、タイ国内では不安の声も聞こえてくる。このところ、タイの1日当たりの国内新規感染者は1万人程度で推移。国内では、観光業の回復=経済再生へ期待が高まる一方、警戒感が根強く、世論調査では6割が「観光客受け入れは時期尚早」と回答した。

タイ政府はリスクを負って観光客争奪戦への参入に踏み切った形で、タイ政府観光庁は、今後の2カ月間で、毎月約30万人の旅行者がバンコクを訪れると見込んでいる。ウィズコロナで観光大国の復活はなるか。今後に注目したい。【11月2日 FNNプライムオンライン】

****************

【規制緩和したものの、相変わらずコロナ死を極度に恐れる日本】

日本でも“なぜか”感染者が急減し、各種の規制が緩和・撤廃されています。

今日はたまたま地方の田舎から東京に出てきていますが、さきほど(午後10時)ホテルの外に出たとき、近くの飲食店は酒を飲みながら談笑する客でいっぱい。コロナ前の賑わいのようにも。

ただ、日本の場合、「安心・安全」「ゼロリスク」へのこだわりが非常に強く、「ウィズ・コロナ」への発想の切替がなされている訳でもないので、今後感染者が増えれば、すぐにまた規制強化となるのでしょう。

****英国はコロナ感染再拡大でも規制強化せず…日本人には理解できない「死生観」の違い****

規制措置はほぼ全廃

10月25日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための飲食店への営業時間の短縮要請が、首都圏でようやく解除された。東京都などで厳しい行動制限がなくなるのは、昨年11月以来だ。

10月下旬の日本の新規感染者数は1日当たり50人以下と劇的に減少し、「ゼロ・コロナ」に近い状態となっている。だが、「冬にかけて再び感染爆発が起こる可能性がある」と警告する専門家は相変わらず多い。

経済活動の本格回復への期待が高まっているものの、東京商工リサーチが10月に実施した調査によれば、70%強の企業が「緊急事態宣言の発令などに関係なく、忘年会や新年会を今冬は行わない」と回答している。コロナ禍以前の「日常」が戻ってくるかどうかはいまだに見通せない状況だ。

日本とはまったく対照的なのは英国だ。

英国では今年7月半ばに、コロナウイルス感染拡大防止のための規制措置はほぼ全廃され、人々は通常の生活に戻りつつある。公共交通機関やスーパーなどでのマスクは義務化されている(違反した場合は100ポンド=約1.5万円が課される)ものの、ほとんどの人がこれに従っていないという。

コロナと共存するやり方

そのせいだろうか、ここにきて新規感染者数が再び急拡大している。

10月下旬の1日当たりの新規感染者数の平均は約4万5000人、今年1月上旬のピーク時(約6万人)に近い水準となっているものの、ワクチン接種などのおかげで過去の感染拡大局面と比べて死者数や入院者数は大幅に減少している。しかし、医療体制は徐々に逼迫してきており、保健当局は22日、「早期に行動すれば厳しい対策を講じる必要性が低下する。在宅勤務など感染拡大を抑制するための措置の再導入に向け準備すべきだ」と提言した。

これに対し、ジョンソン首相は規制の強化の必要性を否定した。規制の強化で社会生活や経済を犠牲にするのではなく、あくまでコロナと共生していくやり方だ。その根底にはコロナの被害が一定の範囲に収まったら「収束」とみなし、季節性インフルエンザと同等の扱いをするという決意があるのだろう。政府の方針について国民の間にも強い反発はなく、パニックが起きているわけでもない。

コロナが特別ではない

日本では「収束」に関する具体的な議論が進んでいない。コロナに対する恐怖心が強くなりすぎてしまったことから、「収束」についての具体的な基準を示せば、「経済を回すために少数の人を見殺しにするのか」と、批判が起きることを政府は怖れているのかもしれない。

第5波の時に自宅療養者が多数死亡したことが社会問題となった。痛ましい出来事だったが、コロナ禍以前も緊急搬送先が見つからないなどの理由で亡くなる人が少なからず存在していた。コロナだけが特別だったわけではない。

日本でのワクチン接種率が7割超えとなった現在、換気が悪い場所でのマスク着用等を続けていれば、感染者の急増で医療体制が逼迫するリスクは格段に低下したと言える。新型コロナウイルスをいつまでも特別視するのではなく、政府はそろそろ「コロナ収束宣言」についての議論を始めるべきではないだろうか。

新たな「医原病」の誕生

近頃、「科学(医学)に基づく政治」が当然視されるようになったことにも、筆者は違和感を覚えている。念頭にあるのはオーストリアの哲学者、イヴァン・イリイチが1970年代に提起した「医原病」という概念だ。

イリイチは、「健康」に関するすべての問題が医療専門家にコントロールされるようになり、人々は常に何らかの健康不安を抱える状態になったことを「医原病」と呼んで問題視した。

必要な時期があったとはいえ、感染症の専門家が人々の行動に介入することが当たり前になった日本の現状は、新たな「医原病」が誕生したと言っても過言ではない。

諸外国に比べ感染者数や死者数が少ないのに、日本人が新型コロナウイルスを必要以上に恐れている原因を「死生観の欠如」に求める指摘もある。

戦後、日本を含め先進国では「死」を日常生活から隔離する風潮が高まり、「死」が近づいている家族や友人に対して積極的に向き合うことができなくなってしまった。

現在、日本の「病院での死」の比率は先進国の中で最も高くなっている。医療現場では、末期の患者に対する延命治療に終始するあまり、家族との別れが満足にできない場合が多いと言われている。地域の人々と行っていた弔いの儀式なども形骸化、喪失してしまった。

日本では「死は敗北」

死生観(死に関する意味づけ)が希薄になった日本では「死は敗北」以外の何ものでもないだろう。日本人は先進国の中で最も「死」を恐れる国民になってしまったのかもしれない。そうだとすれば、パンデミックによる「突然の死」への耐性が低いのは当たり前だ。

日本ではあまり知られていないが、英国を始め欧州では「QOD(死の質)が重要である」との考え方が広がっている。その背景には「死を受け入れると残りの日々を幸せに暮らすことができ、人生のクオリテイーが向上する」という社会的コンセンサスがある。

英国では「人生の最終段階を支えるケアシステム」が、21世紀初めからすべての総合医療機関や介護施設でスタートした。現場のスタッフが死をタブー視することなく、月に一度「終末期をどうしたいか」を確かめるための面談を行っているという。

パンデミック当初、日本の弔いの現場は大きな打撃を受けた。だがコロナが契機となって「看取り」の重要性が再認識され、葬儀のあり方を見直そう動きも始まりつつある。日本で新たな死生観が醸成されることを願うばかりだ。【11月2日 藤和彦氏 デイリー新潮】

********************

【「ゼロコロナ」に固執する中国】

一方、頑なに「ゼロコロナ」「ゼロ寛容」を維持しているのが中国。

最近感染が拡大しているとは言え、他国に比べたら遥かに低いレベル。それでも当局は強力な規制措置をさらに強める構えです。

****中国、コロナ流行「深刻」 封じ込め策さらに強化****

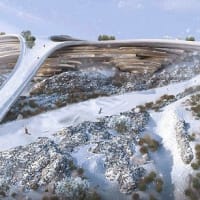

中国・北京市は30日、新型コロナウイルスの「深刻な」感染拡大を完全に封じ込めるため、新たな規制を導入した。北京冬季五輪の開幕まで100日を切る中、感染者ゼロを目指す「ゼロコロナ」を引き続き掲げる市当局は、厳格な封じ込め策を実施している。

著名ウイルス学者の鐘南山氏は30日、当局は全国的な感染拡大を1か月以内に封じ込めることが可能だと述べたものの、「流行を短期間で根絶することはできない」と指摘した。

少なくとも14省に感染が広がっており、この1週間で数百万人が検査を受けた。

国家衛生健康委員会の米鋒報道官は会見で、状況は「深刻かつ複雑」で、感染は「いまだ急速に広がっている」と語った。

北京市当局は、天安門広場の西に位置する人口100万人を超える西城区に対し、来月14日まで映画館の閉鎖を命じた。

中国では30日、9月半ば以降最多となる59人の新規感染者が確認された。うち北京で報告された2件は、北部で確認された団体旅行客の感染に関連している。

1日当たりの新規感染者数は他国に比べれば少ないが、来年2月4日の冬季五輪の開幕を前に当局は、北京市内の感染封じ込めを急いでいる。

現在、北京から650キロ離れたモンゴルとの国境の町エレンホトが新たに流行の中心となっている。

これまでに感染が確認された各都市で、計約600万人が移動制限の対象となっている。

国営新華社通信は30日、感染が確認された地域では、列車の運行を一時停止したり運行本数を制限したりしていると報じた。

現在多くの地域では域内に入る際、陰性証明書の提示が求められる。

29日には北京発の航空便の約半数が欠航となった。また、やむを得ない場合を除く市外への移動を控え、結婚式を延期するよう要請している。 【10月31日 AFP】

********************

武漢マラソンも北京マラソンも中止になりました。

甘粛省の省都で人口400万人の蘭州では10月26日、6人の新規感染が確認され、緊急の場合を除いて外出禁止となる都市封鎖が行われています。

北京市は10月29日、ホテルの結婚披露宴や団体旅行を禁じるなど厳しい感染対策を打ち出しました。

北京では来年2月に冬季オリンピックの開催を控え、また、11月には中国共産党中央委員会の年次会議も予定されています。

そうした“敏感な”時期的要因のほかに、中国製ワクチンの効果の問題もあるのでは・・・というのは私個人の邪推です。

中国では人口の約75%に当たる10億人以上がワクチン接種を完了したにもかかわらず、感染が急拡大している状況ですが、中国製ワクチンは欧米製に比べ感染予防効果が低いとも言われていますので、規制を緩めると感染拡大が一気に進む可能性も・・・そういう事態は、中国当局にとっては“世界に恥をさらす”ような受け入れがたい事態でもあるのでは・・・。

“中国、コロナ「ゼロ寛容」政策を長期に維持へ=専門家”【11月2日ロイター】

“世界的にワクチン接種が進んでいるにもかかわらず現在の死亡率が2%となっていることについて、中国では許容できない(2020年初めに中国の対新型コロナ戦略の策定に寄与した呼吸器疾患の専門家、鐘南山氏)”

ただ、そうなるといつになったら普通の生活が戻るのか?

いつまで外の世界から隔離した状態を続けられるのか?

といった問題も。

世界が「ウィズ・コロナ」に動く流れのなかで、中国だけ隔離状態を続けるのでしょうか?